期间,2000年9月北京市教育委员会希望首都师范大学的教育技术学专业要服务于首都的教育现代化发展,实现以信息化带动教育现代化的发展目标。由此这种大学支持下校本研修的“北京模式” 开始被一些专家所称道,得到了“靠谱COP项目”地区的认可和称颂。......

2023-11-20

街区、街廓、地块与建筑间的多维关系是邻里的最基本物质形式,是城市建筑学研究中无法规避的对象。关于街区制或开放街区的讨论一度仅仅限定于建筑与规划学科内部,而近期这一讨论随着相关政策的出台迅速公共化。其中,2016年发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(以下简称《若干意见》)提出“新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区”。这一表述一度被大众媒体简化为“拆墙”,在公共讨论平台引发了激烈辩论,不同的利益攸关方均就自身的立场与理解对该政策提出了或支持或反对的意见表达。讨论的焦点主要在于现存的大型小区如何进行二次拆分或“出让”一部分空间资源。随着“街区制”讨论的逐渐发酵,建筑与规划学科内部却没有足够有力的分析工具予以应对。一方面现有的物权法与土地征收管理法并没有对此的具体表述;另一方面城市形态学、建筑类型学与城市人类学等基础研究领域本身也缺乏对中国改革开放以后的商品化社区空间的深度理解。

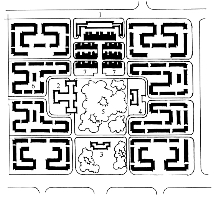

当代的大型封闭式社区是新中国成立初期的苏联式工人新村商品化后的产物,但是从形态源流上辨析,它依然脱胎于1929年美国社会学家克莱伦斯·佩里所提出的邻里单位模型。邻里单位模型是对前现代的中世纪城镇街区与大生产下的工业郊区两种模式的抵抗与颠覆,因为当时的城市规划史认为后者无法提供现代化生活所需的空间质量。无论是封闭还是开放,是大街区还是小街区,这些空间措施都是为了在特定的历史条件下实现邻里单位的推动者们对社区空间质量的许诺[2]。所以,在实现一种理想的社区形态的过程中,现实的制度安排与居民的空间需求之间的矛盾一直存在。只有回溯到它们产生的历史语境中,才能厘清多种空间措施表象下的复杂诉求。虽然改革开放以后来自苏联的小区制在住宅商品化过程中迅速转变为封闭式社区,但是还是有少量的街区制(开放街区)社区实例留存至今,这些社区范本为街区制的可行性研究提供了丰富的讨论素材(图5-1、图5-2)。

图5-1 佩里的邻里单位模式图

图5-2 北京百万庄扩大街坊规划平面图

北京百万庄扩大街坊规划平面图

1—办公楼;2—商场;3—小学;4—托幼;5—集中绿地;6—锅炉房;7—联立式住宅

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

期间,2000年9月北京市教育委员会希望首都师范大学的教育技术学专业要服务于首都的教育现代化发展,实现以信息化带动教育现代化的发展目标。由此这种大学支持下校本研修的“北京模式” 开始被一些专家所称道,得到了“靠谱COP项目”地区的认可和称颂。......

2023-11-20

这是全国民乐教材会议精神指导下召开的教材编选座谈会,是中华人民共和国成立后首次,也是唯一一次。《统一古筝技法符号》编创了中华人民共和国成立以来筝弹奏的第一套规范的指法符号,在《高等音乐院校古筝教学参考曲目》中由周延甲先生等当时我院筝科小组合编的《陕西筝曲16 首》被列为音乐艺术院校古筝专业学生的学习曲目。......

2023-08-25

一种分析认为新中国成立以来社会基层管理是从单位制、街居制到社区制的发展转变过程[20]。单位制在发挥政治动员、经济发展和社会控制的过程中产生了总体性社会和依赖性人格等制度性后果。这样,社区制作为对单位制和街居制的超越和重整浮出水面。因此,需要面向单位社区、街居制和城市社区的本体,将其置于中国的历时性语境中进行分析,进而明确其组织结构、管理结构、居民角色等关键问题。......

2023-07-22

1998年,在Zeev Suraski和Andi Gutmans的努力工作下,完成了PHP一次重大的升级,这次升级重写了PHP解释器的内核,称之为PHP 3。PHP 4.0是PHP的一次重大升级,提供了众多数据库接口、网络函数、文件操作函数等,使得PHP真正成为最主流和最快捷的Web应用开发语言。截止笔者定稿为止,当前最新稳定版本为PHP 5.3.8。PHP的发展大体上可分为4个步骤:处于萌芽时期的1995~1998年;处于成长期的2000~2002年;处于成熟期的2002~2005年以及处于稳定期的2008年到现在。......

2023-11-04

在调合产品质量指标方面,已由幅值控制发展到目标控制,即由比值调节、比值调节质量监视的幅度控制发展为比值调节质量监控的目标控制,以及在最佳调合系统中由控制一两个主要目标质量发展为控制产品全部目标质量的所谓闭环的高级控制系统管道调合具有下列优点。管道调合适用于大批量的调合。⑤在操作中容易改变调合方案,并可避免对有毒添加剂的直接操作,若在线控制仪表稳定、可靠,可确保调合精确。......

2023-06-30

定义7.3.3设{an}是无穷数列。用“ε-语言”,不仅能够引入极限概念,还能证明与极限有关的一系列基本定理,直接计算一些具体的极限。实践证明确实有效,而且比用“ε-语言”还要简便![例7.3.1]求证数列是无穷小列。有些微积分的参考资料以此题为例,说明不用“ε-语言”不可能严格地讲微积分。命题7.3.1设{αn}、{βn}为无穷小列,{Ln}为有界数列。......

2023-10-17

写稿要找题目,不很容易,这次就可以用联而且想之法,由汽车而扩大,说“代步”;又泛论不好写,只说自己的一点点经历和感受。《水浒传》里有神行太保,可证找代步是无能。总之,思路随道家,对不用腿而找代步就不会有什么好印象。表现于代步方面,有轨变为无轨,长亭短亭变为高速,余落日的渡头变为机场。不只文章,情意也是自己的特别值得珍重,所以就本诸存诚的原则,以下说说与代步有关的或说由代步引起的情意。......

2023-07-30

相关推荐