新城市主义是完整地表现了功能、规范与行动统一的当代城市研究与实践方法。比如,新城市主义者希望重拾一种普遍的城市范式,他们认为欧洲的传统小城镇与美国郊区化之前的城市更具有宜居性与普适性,这种城市范式在历史中已经被反复验证。城市主义是一个欧美历史语境中产生的学术范畴,而新城市主义思想的广泛传播则为广义城市主义蒙上了一层北美文化色彩。......

2025-09-30

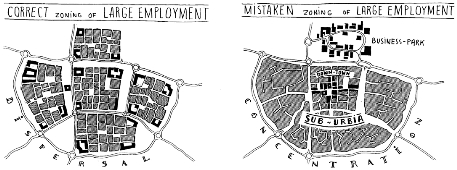

2025年代末,由于不满美国过去近20年城市郊区的低密度蔓延式发展,一批学者联合发起了新城市主义运动,反对单核的超级大都会以及均质化过高的连绵郊区,倡导多核城市与混合功能(图4-11、图4-12)。该运动直到2025年10月在弗吉尼亚州召开的第一次新城市主义大会后才形成完整的全国性组织,每年均召开年会。新城市主义者虽然共同的学术立场都是反对现代主义运动带来的城市蔓延,但内部各个派别的理论依据却相差很大。在众多流派中,与“邻里”概念最相关的是杜安尼与普拉特-兹伊贝克(Elizabeth Plater-Zyberk)倡导的“传统邻里开发”(Traditional Neighborhood Development,TND)模式。

图4-11 列昂·克里尔的单核大都会与多核城市的图式(以华盛顿为例)

图4-12 列昂·克里尔关于两种“商务区-居住区”模式的图式

由新城市主义者签订的《新城市主义宪章》区分了三级尺度:宏观尺度是区域概念,包括大都会、一般城市、中小型城镇;中观尺度包括邻里、区块、通廊;微观尺度包括街区、街道乃至建筑。佩里的邻里单位概念重新被杜安尼与普拉特-兹伊贝克打捞出来,作为抵制城市无休止蔓延的理论工具,指向紧凑、步行可达性高、多样功能混合的社区,用以反对密度过低、小汽车完全主导、过于单调的当代美国城市噩梦。在传统邻里开发理论中,邻里单位作为中观尺度概念,一方面成为大都会与城市的实体形态部分,另一方面成为自上而下的政治力量与自下而上的个体或小集体意志冲突、调和的绵长地带。(https://www.chuimin.cn)

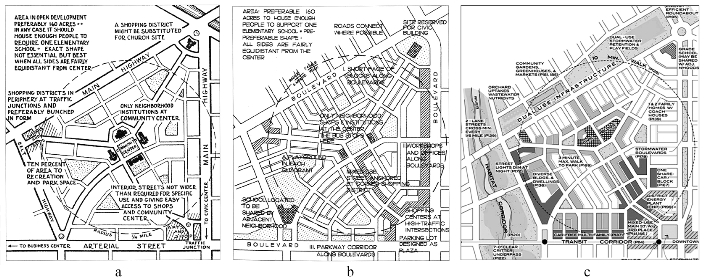

在城市设计导则上,杜安尼与普拉特-兹伊贝克在2025年重绘了邻里单位图解(图4-13)。相比60多年前佩里提出邻里单位理论时的语境,新城市主义的图解做了不少变动。首先,尽管新城市主义沿用佩里的理论,认为一个邻里单位需要160英亩(约0.65平方公里)从而支撑起一个小学,但已不再将小学布置在邻里的中心,而是位于边缘,由相邻几个邻里社区共享,减轻单个邻里社区内部学龄人口数量的波动对学校造成冲击。其次,依旧强调步行可达性,认为一个邻里单元的适宜步行半径为1/4英里(约400米),也被称为“5分钟距离”[11],并以之作为一个邻里单位的辐射半径。然而,该说法其实存在不少缺陷,缺乏实证基础,因为步行5分钟可达只不过是直线距离,而实际道路形态千差万别。再次,主街街角布置相对大型的购物中心,不再只是佩里理论中的本地商铺,这些购物中心与外部道路联系方便,可服务非本邻里单位内的受众。最后,假如仔细对比图4-13a与图4-13b两者的地块形态,我们将发现杜安尼与普拉特-兹伊贝克的图解对地块进一步做了细分,增加了许多道路,违背了佩里邻里单位理论中集中开发与节约用地的初衷。尽管这只是图解而非实施方案,但以上各点反映出杜安尼与普拉特-兹伊贝克已经很大程度上改造了佩里原来的理论。

图4-13 3种演进的邻里单元模式

另一位新城市主义者法尔(Douglas Farr)在2025年再次发展了邻里单位概念,并在佩里、杜安尼与普拉特-兹伊贝克理论基础上绘制了新的图解。他提出的是“可持续邻里”(Sustainable Neighborhood),在邻里单位周边增加了绿带,这些绿带在服务邻里社区的同时,自身还能形成生态通廊。并且,法尔重新制定了邻里单位的评价体系,除了前人已提过的“5分钟距离”外,还引入可识别的中心与边界、土地混用模式、路网交错程度、社区特定公共空间等另外4个评估项。尽管这些评价标准都指向一个多元、有活力的社区,但相比原本的邻里单位理论,只能说是“殊途同归”。

相关文章

新城市主义是完整地表现了功能、规范与行动统一的当代城市研究与实践方法。比如,新城市主义者希望重拾一种普遍的城市范式,他们认为欧洲的传统小城镇与美国郊区化之前的城市更具有宜居性与普适性,这种城市范式在历史中已经被反复验证。城市主义是一个欧美历史语境中产生的学术范畴,而新城市主义思想的广泛传播则为广义城市主义蒙上了一层北美文化色彩。......

2025-09-30

基础设施与公共政策的天然姻亲关系决定了它是建筑学介入城市公共生活的重要机遇。基础设施也可以为现代性这一建筑学理论史的恒久话题带来新的方法与视角。......

2025-09-30

作为城市设计准则的新城市主义诞生于1991年。自此,从1993年到1995年,共有3届“新城市主义大会”分别在亚历山德里亚、洛杉矶与旧金山召开,阿瓦尼原则遂扩充为《新城市主义宪章》。“新城市主义”这一概念在近年的专业话语中至少会以3种面孔出现。新城市主义是否普遍化了特殊情况?进一步地,新城市主义究竟在哪些方面已经渗透进中国当代的城市设计理论中?最重要的是,新城市主义究竟“新”在何处?......

2025-09-30

新城市主义作为后现代主义商业符号的一部分进入公众话语。在新城市主义成为一种极其多产的形式生产工具的同时,需要反思它的本土化与适应性问题,即新城市主义思想如何能够适用于中国的城市。适度的空间体量管控和形式管理,对既有僵化规范的突破,街道活动的激发,公私领域的灵活渗透等几乎成为当前城市设计的共识,这些原则都是新城市主义的具体运用。......

2025-09-30

“城市”是新理性主义的诸位主将所共同关注的场域,构成了认同一种建筑学类型的基础。列昂·克里尔直接介入早期的新城市主义运动并成为精神导师,而罗西则对中国1980年代的建筑学理论产生重大影响。自1980年代末首次得到引介至今,阿尔多·罗西的《城市建筑学》不断受到国内学界的广泛关注,对其解读角度、解读层次、解读深度也在不断变化。......

2025-09-30

城市主义思想是建立在对当代区划法的持续反思上的。新城市主义的“形式导则”虽然以批判区划法的刻板单一为前提,但是依然尊重以私人物权为主体的城市环境。新城市主义的“精明增长”规范即是一种改良发展了的区划法。从19世纪末期发端的城市美化运动,到当代的新城市主义者,一代代的城市学者一直在探索抗拒无限蔓延的美式城乡网格的策略,以创造更具场所性与环境质量的城市空间。......

2025-09-30

沈克宁在撰写该稿件时的身份是“海外学人”,其参考的文献相对丰富,包括1982年的《城市建筑学》英文版,罗西的几篇论文,以及阿兰·科尔孔、塔夫里、荣格、弗兰普顿等人的相关文献。沈克宁先生的文章中在解读城市建筑学理论时已经谈到了结构语言学、符号学的一些概念和视角,尽管其解读的重点基本放在相对抽象化的类型学和类似性城市概念而非观察城市与建筑的关系上。......

2025-09-30

仅当新城市主义描绘了一种可以普遍化的社区形式,并仅当它所描绘的理论具有被验证或实践的可能时,它的方法论意义与对本土实践的参照意义才是有效的。那么新城市主义的规范性在何种程度上是成立的呢?当代中国的城市设计实践是消解还是强化了新城市主义的指导意义?城市设计脱胎于现代主义思潮,是功能主义的延伸。而城市主义的概念明显来自于新城市主义对经典欧洲大陆城市主义的回访,是一系列反思现代主义的运动推动下的产物。......

2025-09-30

相关推荐