城市水道既是自然景观,也是一种特殊的基础设施。针对这一问题,景观城市主义理论与实践开始转向对滨水空间的基础设施系统的关注,在泛滥的形式符号海洋中探析空间的工作机理,在地形策划的框架下建立一整套改造基础设施景观的策略与方法。进一步地,整个滨江社区将受益于基础设施主导的空间更新,公共空间的贯通将引入更多的公共事件、活动链与目标社群,这将推动文化、艺术与创新社区的培育。......

2023-09-30

在《韦氏英语词典》中,“基础设施”(infrastructure)词条的含义是“以使一个国家、一个区域或一个组织正常工作的基本设施”[2]。在城市学与建筑学的讨论中,基础设施是以分配公共资源、协调公共关系、改善公共环境为目的的服务性设施的统称。美国规划师协会在其官方网站罗列了4种主要基础设施——交通、给排水、能源与通信。由中国住房和城乡建设部与国家发展和改革委员会在2017年公布的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》(后简称“十三五”规划)中,城市市政基础设施包括城市交通系统、城市地下管线系统、城市水系统、城市能源系统、城市环卫系统、城市绿地系统、智慧城市等7个组成部分,相比美国规划师协会的定义增加了环卫系统、绿地系统与智慧城市。《“十三五”规划》中还提出了窄街密路网、综合管廊、海绵城市、垃圾分类、绿道等多种与基础设施空间体系密切相关的政策。近年来,教育医疗体育等公共服务也经常被称为“基础设施”,但与市政基础设施相比,后者往往是一种社会制度安排。为了避免含义的模糊,之后的讨论将参考当代城市学话语中基础设施一词的一般定义,即主要关注物质性的、工程性的基础设施实体。

基础设施在英语中由“infra”(地下的)与“structure”(结构)构成,意指地下的隐蔽设施。基础设施以低调隐匿的状态提供服务,并且它输送的内容——物质、能量、资本与信息是在不断流动的。作为一种没有固定形态的网络系统,基础设施无法被整体认知,因此,观察基础设施有如下方法:我们或将其视为整个网络的局部构筑物,或将其复现为一种可以分析的图示,或在实践中介入它的日常运作以获得反馈。基础设施需要被分解、转译并在互动中逐渐显示其面目。近年来,“基础设施”成为西方建筑师与规划师共同关注的研究领域,正因为基础设施是城市的能量、物质与信息运动显形化的工程体系,它也成为连接宏观(区域或城市尺度)与中观尺度(街区或建筑尺度)的桥梁,促发了一系列简化城市问题、构建清晰研究对象的研究方法。

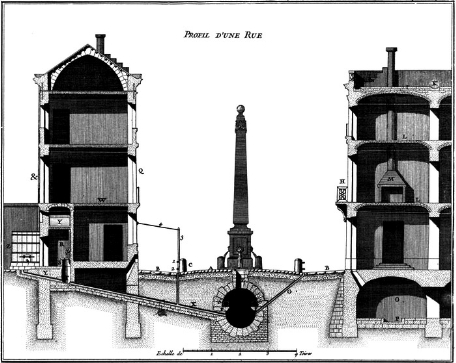

城市中的基础设施空间构成了城市人类学意义上的“机构”(institution)——地铁、机场、口岸、街道等空间都是同时提供服务并限定行为、施加控制的设施。皮埃尔·帕特(Pierre Patte)的1769年巴黎街道断面图是建筑师第一次将建筑与街道的给排水设施置于一个统一的系统中(图2-1)。帕特不仅通过一个典型局部剖面来表达城市街道的基础设施特性(包括“三块板”式街道与排污设施),也揭示了城市的交往场所与其背后的工作机制的紧密关系:街面上的喷泉纪念碑与地下的给排水设施是一种装置的两面,地下管网借由人行通道与街道连通,喷泉的供水由位于总管中的净水管道提供……即场所文化意义的基础是场所的技术内容。在帕特之后的工业革命时期,基础设施逐渐融入日常景观,城市的林荫大道与串联成网的公园构成了净化城市、维护市民健康的装置物,景观与基础设施融为一体[3]。

图2-1 皮埃尔·帕特的1769年巴黎街道断面图,精确描绘了建筑的排污管道与街道的总管之间的结合

19世纪末20世纪初是大都市涌现的时代,也是城市基础设施在社会反思与美学功能中摇摆震荡的时代。在《未来主义宣言》(The Founding and Manifesto of Futurism)中,建筑师马里内蒂(Filippo Tommaso Marinetti)热烈地歌颂速度与力量,他声称汽车的发动机部件比萨莫色雷斯的胜利女神更美,喷发热蒸汽的火车头如同咆哮的铁马。他不遗余力地赞扬各种现代技术,并将机器视为新的美学载体,未来主义的城市意象都是一些基础设施设备的拼合。现代主义建筑师多是巨大速度、强度与尺度的信奉者,吉迪翁(Sigfried Giedion)在《空间、时间与建筑》(Space,Time and Architecture)中写道,高速公路之壮美无法在静止中观察得到,只有在驾驶汽车的过程中穿越各种桥、隧、坡,才能体会高速公路的美学。然而,社会学家与历史学家却对城市基础设施的社会功能更敏感,齐美尔(Georg Simmel)在《大都会与精神生活》(The Metropolis and Mental Life)中指出:现代人受控于各种精密的计时计数工具,“精确”与“计算”成为社会的公认价值,大都市使人的社会异化为机器的社会。芒福德也在《城市的文化》(The Culture of Cities)中对现代城市持续大规模拆建提出了质疑,他相信良好的城市标准并不会一直剧烈改变,而是会逐渐趋向一个常量与共识,随着交通、通信、媒介等基础设施日趋发达,城市与建筑形态反会逐渐趋向恒常,并且会找到合适的尺度、形式与边界——即他所谓的“花园城市状态”。

“现代性”这个词最初是指一些特定历史阶段(如启蒙时代、工业革命时代、大都会时代与两次世界大战之间的现代主义建筑学盛期),但是逐渐用于涵盖所有的与“现代”相关的经验,比如机动性(mobility)、通达性(connectivity)、自由(freedom)、密集(density)这些与大都市生活密切相关的空间体验。理查德·塞内特(Richard Sennett)、马歇尔·伯曼(Marshall Berman)与戴维·弗里斯比(David Frisby)等当代社会科学学者都对都市这种现代性现场进行过充分论述。塞内特将公共领域的衰落归结于私人汽车对街道这一公共空间的占有。持有类似观点的马克思主义学者马歇尔·伯曼认为,19世纪不断涌现的林荫大道是资本主义内在矛盾的标志,无数追求理性的个体在城市的笔直大道上奔走,构成一个非理性的整体。街道是一个矛盾体,它既致力于规范化各种交通流的冲突,又必须运输高密度的交通流以实现其价值。不同的车、货、人在街道相遇,出行的自由与碰撞的危险共生,移动的快感与流转的虚无共存,街道成为现代性孕育并发展的现场。

通过对齐美尔、本雅明(Walter Benjamin)与克拉考尔(Siegfried Kracauer)的理论进行再解读,社会学家戴维·弗里斯比对现代性有如下的总结:现代性体验包括两种场景——都市与资本主义社会关系——商品的交换、生产的理性化、人群的汇聚等体验本身都展示了社会关系。基础设施构成“转瞬即逝”的现代性体验,在不断运动的车厢、通道、阀门与接口中,人们成为机器不断运输的内容物,一方面人们追求不断加速的运动,另一方面在这种不断的运动中,传统的情感与场所的意义逐渐稀释。因此基础设施不仅是支撑城市高速运转的物质体系,也是决定一系列社会规范与机制的社会制度。这种工程与社会层面的相互作用,决定了基础设施的研究方法的复杂性(图2-2)。

图2-2 休·菲利斯(Hugh Ferriss)的《明日都市》(The Metropolis of Tomorrow)一书中的插图表达了人在诱惑性的速度、密度与高度之下的心理境况

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

城市水道既是自然景观,也是一种特殊的基础设施。针对这一问题,景观城市主义理论与实践开始转向对滨水空间的基础设施系统的关注,在泛滥的形式符号海洋中探析空间的工作机理,在地形策划的框架下建立一整套改造基础设施景观的策略与方法。进一步地,整个滨江社区将受益于基础设施主导的空间更新,公共空间的贯通将引入更多的公共事件、活动链与目标社群,这将推动文化、艺术与创新社区的培育。......

2023-09-30

图2-3德索拉-莫拉雷斯与莫内欧的莱拉购物中心是巨型地形的代表当代的基础设施研究必须建立起一套新的术语系统,它应当既包括经典现代建筑历史中的环境、技术与空间现象,也包含那些地域性的现代建筑研究中的独特案例,并且应当在考察它们之间的关系之余夯实学科内的知识。下文将以基础设施研究中常用的“地形”“边界”“全景”与“触媒”等空间类型为例,讨论它的研究范畴变迁以及其对建筑学科的贡献。......

2023-09-30

另一原因是,不同的基础设施的建设与管控主体间缺乏协调统筹,其负面影响已经涉及基础设施物质要素所形成的公共空间,包括产生互相区隔的公共空间与私有化的商业商务场所。最终,多头管理的基础设施区隔出互相并置但难以穿透的碎片化网络,人群被这种碎片化空间进一步细分过滤,滨江的公共区域被无形间蚕食。......

2023-09-30

2017年春季,作者所领导的专题研究小组对当前北外滩4处典型区段进行了深度的调查研究,并着重对其基础设施要素进行了调查。这4处典型场所分别为虹口港近滨江地区沿岸、国际客运中心西区、国际客运中心东区与公平路码头地区。根据小组成员的多方查证,目前每年的邮轮停靠次数仅在150次左右,联检大厅多数时间处于闲置状态。重新组织平台层的步行系统,修正目前彩虹桥的步行连通性,增加防汛堤顶可达性。......

2023-09-30

对创意工人来说,决定其区位选择的因素更是多为“硬件环境”,甚至与个人社会关系相关。因此,我们可以得出结论:佛罗里达关于发展创意产业,吸引、培育和保有创意人才的相关结论并不具有普遍适应性,至少不适用于南京。......

2023-08-10

经长期战乱兵燹,州城残破不堪。后经盖羽爰、靳善、祝祥等十一位州牧的踵修增筑,各项建置趋于完备,确立了与“州”行政级别相适应的政治经济文化中心地位,社会整体文明程度大幅度提升。再次,管理机构及其他设施健全。州城文庙每年的祭孔活动,更是穷读书人扬眉吐气的盛大节日。除了主祭官员和州学生,其他军民人等,一律恭立阅台之下,平日趾高气扬的豪绅大贾们只能用嫉妒的目光看士子们起舞兴拜。......

2023-09-27

横滨国际客运中心的建成标志着基础设施、景观设计学与建筑学的当代结盟。景观城市主义影响力已经持续20年之久,各领域专业认识在普遍接受其空间干预策略之余,也尝试反思基础设施建构规律中所反映的建筑学本体问题。那么,“基础设施”这个词大众能理解吗?除此以外我们很难有构建关于基础设施的日常知识的可能。如果我要把基础设施描绘出来,往往会形成一种奇观。......

2023-09-30

新城市主义是完整地表现了功能、规范与行动统一的当代城市研究与实践方法。比如,新城市主义者希望重拾一种普遍的城市范式,他们认为欧洲的传统小城镇与美国郊区化之前的城市更具有宜居性与普适性,这种城市范式在历史中已经被反复验证。城市主义是一个欧美历史语境中产生的学术范畴,而新城市主义思想的广泛传播则为广义城市主义蒙上了一层北美文化色彩。......

2023-09-30

相关推荐