“邻里”一词的出现远远早于“邻里单位”这一概念的确立。现代城市规划将邻里作为研究对象其实源自社会学对该话题的关注。佩里的邻里单位理论之所以将有孩子的家庭作为建立社区的导向,根源来自他早年对社会中心区域内小学配置状况的研究。学区的概念之所以重要,是因为它构成了佩里邻里单位理论的重要原则。在建设郊区以及重建贫民窟的过程中采取邻里单位模式,将推动这类群体进程。......

2023-09-30

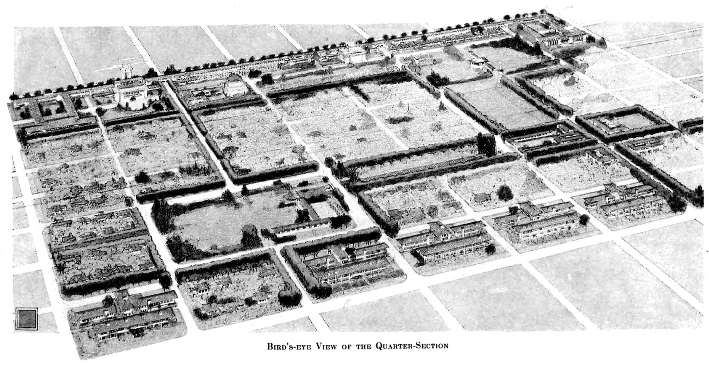

“邻里单位”(Neighborhood Unit)诞生于20世纪初期对城市美化运动的批判。这一思想在1910年代就成为建筑师与规划师实践中不成文的原则,是20世纪初的美国建筑师与规划师所奉行的普遍的社区组织形式,与霍华德的花园城市模型有着密切关系。1912年12月,芝加哥城市俱乐部举办了一次针对1/4平方英里社区(即约800米边长的方形地块)的规划设计竞赛,结果在39份竞赛方案中,有一份来自建筑师威廉·德拉蒙德(William E.Drummond)的方案以“邻里单位”为题,此方案尝试对城市基本单位的各个描述参数作出理论与实践上的定义,并且对一个由邻里单位构成的城市进行基本的描绘。有意思的是,德拉蒙德曾经在赖特事务所工作,但是他的城市设计思想同赖特有着根本的区别。以“四联宅社区”(Quadruple House)与“广亩城市”为代表,赖特的城市思想是以去中心化、平等主义与个人主义为要旨的,这种思想源起于托马斯·杰弗逊的田园主义理想,在现代主义传播时将美国传统环境观念套上了技术与科学的外衣[12]。

图1-5 赖特的“广亩城市”方案的局部鸟瞰

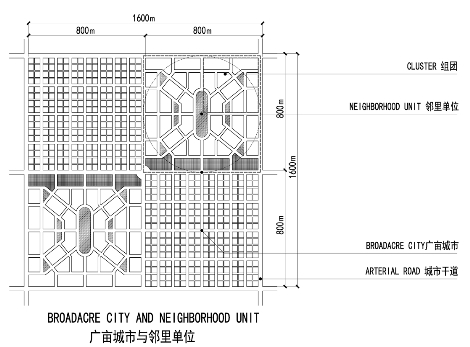

1929年,规划师克莱伦斯·佩里(Clarence Perry)在规划报告《纽约及周边的区域规划》(Regional Plan of New York and Its Environs)中对邻里单位作出了更详尽的定义。佩里给出了邻里单位所需遵守的6大规则,并绘制了一系列图解以说明邻里单位的典型形态。与此同时,建筑师克莱伦斯·斯泰恩(Clarence Stein)在社区设计实践层面推动了邻里单位概念的普及。他的拉德本社区(Radburn)与绿带社区(Greenbelt)是邻里单位概念的范本。1931年,佩里对邻里单位的定义被胡佛政府接纳,在政府的住宅政策中逐渐推广,成为社区规划与地产开发的标准模式。1954年,在邻里单位运动开展20余年之际,芒福德回顾了这一运动的社会背景,从社会发展史的角度论证了邻里在不同地域与社会形态中的表现形式,并区分了邻里的自然形态与实验形态。芒福德观察到了社会机构的连锁化经营对邻里生活的推动,也论述了建筑学在邻里形态设计中的重要作用。邻里单位运动的影响力持续40年,并在1980年代兴起的新城市主义运动中被再次拾起,成为当代社区设计与城市设计的重要理论源泉(图1-6)。

由于国际现代建筑协会与美国联邦政府层面的推动,邻里单位模型在美国第二次世界大战前后的住区建设中的影响与地位不可替代,甚至对中国当代的社区形态有着深远的影响。1946年开始制定的《大上海都市计划》就已经采用了邻里单位的思想,并在闸北西区4平方公里土地上率先规划了7个邻里单位。当代中国的大型封闭式社区是新中国成立初期的苏联式工人新村商品化后的产物,但是从形态源流上辨析,它依然脱胎于邻里单位。改革开放后,封闭式小区成为中国城市建设的标准配置,也是物权观念与社区自治观念渐入人心的标志。封闭式小区通过统一有序的建筑形式与会员式的集体服务来满足中产阶级的空间需求,部分实现了佩里的邻里单位所设定的社区生活质量。但是,与此同时,市政部门忽视了封闭式小区之外的公共街道的经营,私有与公有区域的环境质量差别被恣意拉大。因此,研究邻里单位的发展史及其变体是展望中国语境的新型城镇化道路的必要功课。

图1-6 邻里单位在1平方英里(1600米边长的方形地块)城区中的形态演示

西方对邻里单位的再学习与反思主要出现在1980年代末期,与新城市主义理念的涌现不乏关联,但是也有从其他视角反思的声音存在。许多对邻里单位的反思都认为它是一种中产阶级社区环境的营造手段,是一种设计工具而非社会真实组织形式的反映。一些规划史学者对邻里单位逐步成为住宅开发商的生产工具的过程颇多感慨。虽然建筑学与城市主义内部的批评比较温和细致,但外部学科的批评却相当猛烈。政治地理学家大卫·哈维(David Harvey)认为邻里单位与新城市主义一脉相承,都是一种“形式上的乌托邦”,而非“过程上的乌托邦”,它在解放了空间的自主权的同时却忽视了社区内部复杂的政治经济状况。大卫·哈维的批评其实已经在芒福德1954年的文章中被论述过,芒福德对邻里的建筑学价值的关注是在适当范围内的,与后期新城市主义中的“传统邻里式发展”流派有许多不同。这里也可以看到,建筑学在当代西方城市研究中经常背负着过重的文化与社会责任负担,由此,来自公共知识分子的文化与社会批评往往被偷换成对学科问题自身的批评。

自20世纪中叶以来,除了对已有的资本主义现代城市观念的批判,西方已经很难提出任何基于城市空间的模型图解。一方面,是因为城市研究已经日趋成熟,略显幼稚的图解式空间模型已经无法指导真实的城市空间运作。另一方面,由于学科分工的进一步细化,本应属于建筑学的知识也被剥除学科核心,市政、景观、设备与工程类知识都已经不为建筑师所掌握。于是在21世纪,景观城市主义开始登上历史舞台,在广义的“景观”概念下关注无法被几何秩序统领的各种建成环境领域,尤其是后城市化环境的更新潜能。

当世界随着各种社交网络连为一体,人们的线下线上生活逐渐贯通,现实中的邻里关系几乎成为一种无关紧要的社会关系,同时随着邻里关系空间属性的淡化,城市设计与建筑学的学科基石正在遭受前所未有的挑战。从1980年代开始,以城市社会学、城市地理学为引擎的后现代主义城市理论开始涌现,这些理论强调社会关系与空间关系的断裂,与以邻里单位为代表的空间决定性的社区范式有天然的抵触。但是,当代城市理论往往是一种用暗喻来归纳城市现象的便捷工具,它们把新的社区形式归因于某一种社会机制,现实中这些社会机制并不能超越物质环境,它们总需要附着在具体的空间形式上才能发生作用。举例来说,所有的物流系统最终都必须落实到具体的生产、分配、消费与回收终端上,而每一个终端行为必然是社会行为,也必须占据实体空间,这是空间始终占据城市研究中心的原因之一。因此,来自社会学与政治学理论的批判工具更多时候能为现实中的设计实践提供反思与验证依据,但很难提供规范理论与操作方法,也无法凝聚各种利益相关方的共识。它们只有与细致的空间研究相结合,并借助于一定的抽象与复现工具,才能进一步影响城市设计实践。

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

“邻里”一词的出现远远早于“邻里单位”这一概念的确立。现代城市规划将邻里作为研究对象其实源自社会学对该话题的关注。佩里的邻里单位理论之所以将有孩子的家庭作为建立社区的导向,根源来自他早年对社会中心区域内小学配置状况的研究。学区的概念之所以重要,是因为它构成了佩里邻里单位理论的重要原则。在建设郊区以及重建贫民窟的过程中采取邻里单位模式,将推动这类群体进程。......

2023-09-30

从上文整理的线索来看,城市建筑学的解读经历了一个变化的过程。在这两个背景之下,不难理解为什么当时对城市建筑学的解读主要集中在类型学的讨论上。因此,从对城市建筑学的解读变化之中,我们可以清晰地看到建筑师们的困惑和需求之变化,在这薄薄的一本书漂洋过海来到中国,在我们的本土语境里得到解释的30余年中,所折射出的是中国建筑自身的发展和观念的演变。......

2023-09-30

“商业街区”是一类商业社区案例的统称,美国学者称其为“Main Street Mall”或“Townscape Mall”,其外延较为宽泛,包含以小街密路或步行化巷道为基础所形成的商业功能区[1]。典型的美国风貌型商业街区是一种以地产开发为引擎、消费活动为内容、场所营造为主题、空间管控为保障的社区活动中心,它制造某种“异域”的沉浸式环境,通过营造体验与激发事件来刺激消费与交往行为。......

2023-09-30

在“契约”之外,传统社会主义的社会动员与价值推广的措施必不可少。即使今天产生这种环境的政治条件已经不再具备,它的意义已经不再彰显,但是,如果不对其进行深刻的反思与还原,那么,我们不仅无法理解形成当代香港空间形态的历史驱动力,而且对深受香港影响的我国整个改革开放时期城市发展史的全面理解与反思也无从谈起。......

2023-09-30

枪击事件后,西木村开始用闭市的手段确保安全,限制夜生活。其实枪击案只是西木村衰落的一个导火索,真正的原因来自外部。首先,西木村衰落的背景不外于美国的商业零售模式所悄然发生的改变。从城市史的视角来看这2个方案,它们依然缺乏对西木村本身的城镇风貌空间遗产的尊重,而这正是本地社区所异常珍视的。......

2023-09-30

卢文的主要贡献是将北方的单位大院社区嫁接到邻里单位这一经典社区模型上,并梳理了邻里单位概念在1930年代进入中国之后向小区转变的历史。小区是苏联的工业城镇模式与一度被批判的邻里单位模型进行协调的结果,是在重工业优先的历史背景下建立服务于生产的邻里模式的经验性成果。可以说在一段时间内,大院式的工人新村模式向商品化社区的转型是由这些外销房社区建设主导的。......

2023-09-30

“邻里”是城市建筑学的重要研究对象,也是兼具物质与社会凝聚力的人类聚落基本形式。对邻里的讨论将贯穿本书的所有讨论。不同的城市主义学说均以不同的态度审视邻里,并形成各自的城市空间观。从1990年代开始活跃的新城市主义理论就是一种继承并发展了邻里单元观念的规范性理论。本篇从学理层面阐述“邻里”这一概念的渊源与演进。......

2023-09-30

休·菲利斯较早地用建筑图解的方式记录了1916年的纽约区划法对建筑形态的影响,他的目标是寻找“建筑包络形”规定下的最高回报与最合理的建筑体型。区划法图解开启了一种形态学研究方法,即将某些导控规定极端化,并以一种寓言式的图解方法将这些导控因素对城市形态的驱动作用表达出来。无论菲利斯的体量研究还是新城市主义的城市断面样例都是对某种指标的具体化。......

2023-09-30

相关推荐