新城市主义者虽然共同的学术立场都是反对现代主义运动带来的城市蔓延,但内部各个派别的理论依据却相差很大。图4-133种演进的邻里单元模式另一位新城市主义者法尔在2007年再次发展了邻里单位概念,并在佩里、杜安尼与普拉特-兹伊贝克理论基础上绘制了新的图解。......

2023-09-30

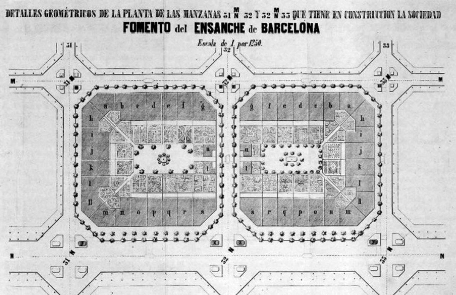

在当代以英语为主的学术语境中,来自拉丁语系词源的“城市主义”(urbanism)与英美本土的“城市设计”(urban design)或“市政设计”(civic design)一直存在着词义的差别。在拉丁语中,对于城市的泛称是“civitas”,与“city”一词同源,但是“civitas”泛指一切具备城市外形的聚落,不涉及对特定的文化特征的描述。与“urbanism”同源的“urbanus”指一种城市化的行为方式,其原义是城市中心的蔓延拓展区,亦有“精细”“优雅”等含义。1867年,西班牙工程师伊德方斯·塞尔达(Ildefons Cerdà)创造了“城市化”(urbanización)一词,用以描述关于城市空间企划的科学。1910年,法语中出现了与“urbanización”含义相近的概念——“urbanisme”,后来又发展成为了现代英语中的“urbanism”。城市主义在1933年的《雅典宪章》(Charter of Athens)中被正式表达为由4大功能构成的人居环境。然而直到第二次世界大战后,英语中更多使用的是偏向工具性的“urban design”或“civic design”[5]。在1980年代,借由欧洲新理性主义运动的介绍,尤其是阿尔多·罗西(Aldo Rossi)的《城市建筑学》(The Architecture of the City)与克里尔兄弟(Rob Krier与Leon Krier)的理论的译介,国内一度用相对含混的“城市建筑学”来泛指以城市为场域的建筑学研究,“城市主义”一词真正频繁地出现于建筑学是在近20年,尤其以新城市主义运动(the New Urbanism)的推动为代表,也因借了日常城市主义(Everyday Urbanism)、景观城市主义(Landscape Urbanism)与后城市主义(Post-Urbanism)等理论流派的推波助澜。一般来说,城市设计与城市规划学科都侧重对对象的功能的改造行为而相对忽略对对象的范式与价值的理解,而城市主义却始终保持了它在拉丁语系中的意义,即使它在进入英语语系后与城市设计或城市规划的含义发生了一定的重叠,但是它的价值预判始终没有丧失(图1-2)。

通过谷歌Ngram工具与多方文献的互证,城市主义一词有两次使用高潮,一次在1970年代,一次在2000年后。1970年代的高潮是由于当时的城市规划实践热潮,大量的规划实践催生了相关的文献出版。2000年后该词的高使用频次来自话语与知识层面的激烈讨论。城市主义这一概念是由第二次世界大战以后的一些建筑师、规划师与地理学者的主张、策略与实践来定义的。随着欧美对现代主义城市规划模式的反思逐渐深入,城市主义发展成为一个独立的知识领域。建筑学与城市主义在文献中往往都指向一种自我参照、独立自主的知识体系。如果说建筑学的自主性(autonomy)指它作为一种学科的清晰边界与自我进化,那么相似地,城市主义的自主性指它所预设的价值观来自整个城市的发展经验(西方)以及与之相联系的文化习惯,尤其是文艺复兴之后与人本主义思想相关的城市营造与更新经验,它认为关于城市的知识可以从城市的现代化历程的规律中提炼[6]。

密歇根大学建筑规划学院前院长道格拉斯·凯尔博(Douglas Kelbaugh)教授在《论三种城市主义形态》(Three Urbanisms and the Public Realm)一文中定义了三种当代城市主义流派:新城市主义、日常城市主义与后城市主义。凯尔博教授认为,这三种城市主义涵盖了当代城市研究的最前沿方向。新城市主义倡导严谨规划的、公交优先并且功能混合的城市环境;日常城市主义倡导开放的、包容的、平民主义的生活形态;后城市主义倡导体验式的、非主流的、夸张破碎的城市形式。即使这三种城市主义流派的主张针锋相对,它们的共同出发点是关注高度城市化与工业化基本完成之后的社区形态,尤其是美国的郊区化与内城衰败问题。同时,以实体建筑为主的建成环境是这三种城市主义的主要关注内容,这可能也是道格拉斯·凯尔博未将更加关注基础设施因素的景观城市主义列入主要城市主义流派的原因。

1980年代,钱学森曾经提出过“城市学”的概念,按照钱学森对城市学的学科定位及学科发展目标,城市学是研究城市发展、变化和运行规律的基础理论,是人居科学与城乡规划学之间的中间学科。如果城市学最终完成其构建,将覆盖城市主义与新城市主义的内容,甚至可以作为“urbanism”的法定翻译。与城市学相似的是,城市主义关注城市的形态结构与全球化时代的人类栖居环境,它研究城市自身的复杂性并在此基础上构思对策,致力于修补在技术与经济高度发展下被撕裂的城市肌理,建设城市的整体文化与生态环境,关注公共领域与场所营造。它和建筑学、城市规划、城市设计、市政工程、社会学等专业都有一定的关系,但又具有特定的学科背景与知识框架。城市主义是认知与实践统一的城市学,是城市科学的行动性理论。

有关邻里范式 技术与文化视野中的城市建筑学的文章

新城市主义者虽然共同的学术立场都是反对现代主义运动带来的城市蔓延,但内部各个派别的理论依据却相差很大。图4-133种演进的邻里单元模式另一位新城市主义者法尔在2007年再次发展了邻里单位概念,并在佩里、杜安尼与普拉特-兹伊贝克理论基础上绘制了新的图解。......

2023-09-30

新城市主义是完整地表现了功能、规范与行动统一的当代城市研究与实践方法。比如,新城市主义者希望重拾一种普遍的城市范式,他们认为欧洲的传统小城镇与美国郊区化之前的城市更具有宜居性与普适性,这种城市范式在历史中已经被反复验证。城市主义是一个欧美历史语境中产生的学术范畴,而新城市主义思想的广泛传播则为广义城市主义蒙上了一层北美文化色彩。......

2023-09-30

由于其道路结构有相对明确的地理边界与中心,本区块可以使用邻里单位的方法论进行研究与分析。3对关键词概括了张江社区的一些特征,如建筑类型的多样,以有轨电车-地铁接驳为主的本地公交解决方案,以及社区所呈现的特定城市肌理类型。具体的空间优化策略从研究张江社区的类型学特征与形态学特征出发,通过城市微更新策略构建郊区化环境中的人性化场所。......

2023-09-30

学科之间的深度交叉合作是应对“大工科”与“大类招生”等高等学校最新培养理念的必然路径。通识教育与中国古代的“六艺”与西方中世纪传统的博雅教育的“七艺”是一脉相承的。文艺复兴之后,人文学科成为博雅教育的主导。20世纪初,美国的综合性大学模式崛起,科学类学科被由人文学科统治的博雅教育吸纳,今天欧美的博雅教育主要以科学与人文类学科结合为主导,但是旨在训练应用能力的工程学科很少能进入这一基础教育体系。......

2023-09-30

“城市”是新理性主义的诸位主将所共同关注的场域,构成了认同一种建筑学类型的基础。列昂·克里尔直接介入早期的新城市主义运动并成为精神导师,而罗西则对中国1980年代的建筑学理论产生重大影响。自1980年代末首次得到引介至今,阿尔多·罗西的《城市建筑学》不断受到国内学界的广泛关注,对其解读角度、解读层次、解读深度也在不断变化。......

2023-09-30

“邻里空间修复”教学实验完成于2015年,在时间上先于2016年所推出的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,也先于学术与公共舆论社区对“街区制”问题的大讨论。“邻里空间修复”恰恰是针对这一状况,为学生未来处理相关的一系列问题所度身定做的研究性课程。......

2023-09-30

基础设施与公共政策的天然姻亲关系决定了它是建筑学介入城市公共生活的重要机遇。基础设施也可以为现代性这一建筑学理论史的恒久话题带来新的方法与视角。......

2023-09-30

作为城市设计准则的新城市主义诞生于1991年。自此,从1993年到1995年,共有3届“新城市主义大会”分别在亚历山德里亚、洛杉矶与旧金山召开,阿瓦尼原则遂扩充为《新城市主义宪章》。“新城市主义”这一概念在近年的专业话语中至少会以3种面孔出现。新城市主义是否普遍化了特殊情况?进一步地,新城市主义究竟在哪些方面已经渗透进中国当代的城市设计理论中?最重要的是,新城市主义究竟“新”在何处?......

2023-09-30

相关推荐