第2期与第3期的区分理由包括以下几个方面:①1954年10月29日,国家建设委员会召开了兰州市初步规划的审查会议;1954年12月底,国家建设委员会正式批准了中华人民共和国成立后的第一个城市总体规划——兰州市城市总体初步规划。为了贯彻中央“厉行节约”的决定,国家建设委员会派出以周干峙为首的赴兰工作组,重点是修订不合理的定额指标。......

2023-09-27

“历史者,记载已往社会之现象,以垂视将来者也”(蔡元培),“欲知大道,必先为史”(龚自珍)。研究新中国城市规划发展的历史,正是自觉地认识中国城市规划发展的历史和现实,进而把握其未来发展趋势的内在需要。开展新中国城市规划发展史的研究,有利于促进城市规划的理论建设,有利于更好地进行城市规划学科发展的合理定位,进而推动城市规划学科体系的不断发展与完善,也有利于以史为鉴,促进未来中国城市规划事业的健康发展。

然而就城市规划学科而言,虽然近年来中国的城市规划与建设活动得到了迅猛发展,社会各界对于城市规划的重视程度也得到空前的提高,中国的城市规划在国际规划学界的影响力也逐年增强,但中国城市规划界长期以来忽视了历史方面的研究,并且该类课题一直是在中国建筑史的研究中进行的,即使有一些对中国现代城市规划历史的研究成果,也多为规划志、回忆录或零散的文章,鲜见全面系统的成果出现。这种状况不仅影响到城市规划学科的发展定位,也影响到城市规划学科应有的社会功能的发挥。

在具有科学、技术内涵的同时,城市规划工作也具有突出的经验科学特征。很多复杂问题,只有置身于历史发展的大格局,才能被更深刻地理解和辨识。城市规划工作的这种特性,决定了城市规划历史研究的独特价值。

认识和研究城市规划发展的历史,首先需要对城市规划发展的社会经济背景进行准确的认知和把握。因此,应在对新中国城市规划发展的历史分期进行探讨的基础上,对新中国成立之初及后来不同发展阶段内的政治、经济和社会发展概况进行系统的梳理,重点分析与城市建设和城市规划相关的一些内容,从而厘清不同时期内城市规划发展的历史脉络及宏观背景,系统地梳理新中国成立以来所开展的各类重大(或典型)城市建设与规划实践活动有关的史料,分析重大城市建设与规划实践活动的正反历史经验及其对中国城市规划发展的影响。

兰州第一版城市总体规划作为新中国成立初期首批现代城市规划的典型案例,其规划编制深化及其运作实施过程历时17年之久,时间跨度正好处在中国城市规划的“第一个春天”,其编制过程与中国现代城市规划的初创历史阶段相吻合,是新中国城市规划编制体系形成的典型代表。通过还原兰州第一版城市总体规划编制的历史过程,可以“以小见大”地透视中国现代城市规划初创和发展的时代背景及其历史全貌。

所以说,兰州第一版城市总体规划的编制历史,是中国现代城市规划发展过程的典型代表和历史见证。深入开展新中国成立初期相关典型案例城市的规划历史研究,有助于进一步挖掘“一五”计划时期城市规划编制的历史史料,并有利于充实中国规划界对新中国成立初期城市规划历史研究的不足。

为了更好地把握近代中国城市规划的“源”与“流”,揭示城市规划发展的演变规律,使研究在广度、深度上更进一步,就需要“追溯原型”(Prototype)、“探讨范式”(Paradigm)(李百浩等,2003)。中国近现代城市规划范型无一不是与当时的主流规划思想有着千丝万缕的联系(李百浩等,2003)。要清晰地把握现代城市规划历史脉络,揭示城市规划演变规律,就必须要对范型的“源”与“流”加以分析,从中挖掘出城市规划最本质的东西(李百浩等,2007),进而将以兰州第一版城市总体规划历史为着重点和切入点,“以小见大”地揭示和印证中国现代城市规划的范型源流及其演变规律。

1)兰州第一版城市总体规划的范型源流

新中国成立初期,因经济、技术和意识形态的原因,以全面学习苏联的方式,在配合工业建设不断发展的规划实践中,中国城市规划又一次“与世界接轨”,即以政府行为,主动与苏联式的社会主义指令计划经济制度下的城市规划制度接轨。

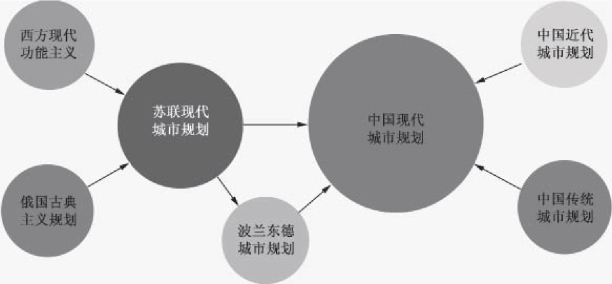

这种经苏联计划经济改造的西方现代功能主义规划模式,结合中国国情与中国近代城市规划和建设思想嫁接,完成了中国大多数城市的现代城市规划建设,使城市规划在中国有了明确的地位和作用,并促使许多“非专业”的技术人员参与并作为新中国第一代城市规划专业技术人员走上了历史舞台,逐步创建了中国现代城市规划体系(图7-14)。

图7-14 计划经济制度下的中国现代城市规划的“源”与“流”

在中国现代城市规划源流背景之下,兰州第一版城市总体规划范型的“源”与“流”也逐渐清晰可辨了。纵观中外城市规划历史及理论的长河,不难发现其范型来源是受到外来城市规划范型与本土城市规划范型的影响(图7-15)。正是因为这一系列城市规划思想的出现及糅合,进而构成了兰州第一版城市总体规划乃至新中国成立初期一大批中国重点工业城市规划的思想理论体系。

首先,是外来范型的介入与运用。最为直接的范型即苏联城市规划思想,然而,“苏联模式”也是受到西方国家一系列规划思想理论范型的长期影响而形成的自成体系的规划范型。其次,中国本土城市规划思想范型的直接和间接影响。这主要包括中国近代都市计划、中国传统城市规划思想、新中国新生城市规划思想,当然,近代西方先进的城市规划理念,也通过一些非政府形式、非系统化的渠道导入中国近代规划思想之中,对中国近代乃至新中国成立初期的都市计划都产生过重要影响。中国传统的本土规划思想始终伴随中国城市建设发展的历史脚步,而新中国新生城市规划思想,主要是指从兰州第一版城市总体规划审查结束之后的1955年开始,中国对“苏联模式”的逐渐反思、调整,直到城市规划的“大跃进”和停滞终结。

图7-15 兰州第一版城市总体规划范型的历史谱系

注:实线箭头表示城市规划理论与实践的导入方向,虚线框内分别表示中国城市规划思想(上)、西方城市规划思想(下)。

2)兰州第一版城市总体规划范型的阶段划分

兰州第一版城市总体规划编制的范型完全取决于当时中国近现代政治、经济、社会形势大背景。根据不同时期不同的范型特征,可将兰州第一版城市总体规划编制的范型分为四个阶段:中西方近代都市计划的延续与过渡(1949—1952年);“苏联模式”的介入与全面效仿(1953—1954年);从“反思—调整”走向“半自主规划”(1955—1960年);完全自主的“反规划”(1961—1966年)。

城市总体规划的范型阶段划分与编制过程历史分期既有联系又有区别:联系在于处于同一时间链上,规划范型是编制事件发生的思维框架和行动准则;区别在于编制过程是显性的、显而易见的,而规划范型则是隐性的、隐藏难辨的。

3)由源流到实践:兰州第一版城市总体规划的范型特征

(1)理论:“西方—苏联—中国”嫁接植入模式

当时复杂的国际政治格局,加上不愿意学习资本主义的城市规划,使我们对西方城市规划理念、方法、技术知之甚少。但是我们从兰州第一版城市总体规划的范型源流谱系中可以看出,苏联的城市规划理论范型,追根溯源,都源于欧美等西方城市规划思想体系。而诸多的西方城市规划理论被引入苏联之后,或多或少地会出现一些本土化的演变,从而逐渐形成长期以来具有苏联特色的城市规划理论体系。

而新中国成立初期所引入的苏联城市规划模式正是经过苏联本土化的欧美城市规划思想。从这一理论引入的历史过程看,新中国成立初期全面引入的苏联规划理论正是“西方—苏联—中国”路径,实际是将西方城市规划理论通过苏联的推介,直接或间接地嫁接植入到中国城市规划理论体系之上的路径模式。这一时期,中国的城市规划理论与做法,由于照搬“苏联模式”,难免有不符合国情的地方,形成了计划的、行政的、福利的、集中的、工业型的“行政性照搬型”城市规划模式。

(2)实践:“摸索—吸收—排异—再生”螺旋式发展轨迹

从兰州第一版城市总体规划的范型阶段特点来看,其范型实践主要经历了摸索、吸收、排异、再生等几个过程。

①摸索:新中国成立初期,成长于近代都市计划时代的一批城市规划技术人员,走向了新中国城市规划与建设的历史舞台,带着对新时期全面建设的极大热情和信心,开展了对都市计划的编制,但是这期间缺乏规划目标和准则,规划人员便摸着石头过河,边摸索边规划,这是1949—1952年兰州市城市总体规划乃至全国重点工业城市总体规划范型实践的主要特征。

②吸收:1953—1954年,基于“一五”计划、“156项”工程、苏联专家援助等一系列契机,兰州第一版城市总体规划才在真正意义上得以全面展开。这期间主要是以对苏联城市规划模式的全面效仿为主。因此,这一阶段的兰州市城市总体初步规划是在吸收与消化外来规划模式的情况下编制出来的。

③排异:这一特征集中在1955—1957年,主要反映在“厉行节约”“‘骨头’和‘肉’的关系处理”“反四过”等一些规划历史事件上,表现出中国本土国民经济发展对“苏联模式”的“水土不服”,屡屡出现“排异”反应。这一阶段也正是中国本土城市规划思想与外来城市规划思想的磨合期。

④再生:1958年“大跃进”到1966年“文化大革命”期间,是新中国新生城市规划思想经过“排异”反应之后的再生阶段。这一时期,中国城市规划从“半自主”尝试阶段逐步迈向了“完全自主”放手阶段,虽然城市规划遭遇了大起大落,但这无疑是新中国新生城市规划思想逐步走向成熟的必然历史阶段。这也是影响兰州第一版城市总体规划编制的不可忽视的自主新生型城市规划思想部分。

中国现代城市规划(1949—1966年)是距离当代最近的历史范型,筛选该时期典型城市的总体规划案例,对其编制历程开展深入的研究,将有助于还原该城市本身乃至整个现代城市规划的历史事实,进一步印证新中国现代城市规划范型源流及其演变规律的历史脉络,理解现代城市规划与建设中的现实问题,寻找中国现代城市规划的本质特征,更有助于构建有中国特色的城市规划理论和范式,推动中国现代城市规划历史研究的进程。

有关苏联规划在中国兰州第一版总规编制史实研究(1949~1966)的文章

第2期与第3期的区分理由包括以下几个方面:①1954年10月29日,国家建设委员会召开了兰州市初步规划的审查会议;1954年12月底,国家建设委员会正式批准了中华人民共和国成立后的第一个城市总体规划——兰州市城市总体初步规划。为了贯彻中央“厉行节约”的决定,国家建设委员会派出以周干峙为首的赴兰工作组,重点是修订不合理的定额指标。......

2023-09-27

由于年代久远、政治变动等历史因素,包括兰州第一版城市总体规划编制资料在内的新中国成立初期的城市规划编制历史资料大量流失,尤其是第一手资料,如会议纪要、工作笔记、报告批文等缺失比较严重。③无法客观评判项目负责人任震英先生及苏联专家在规划编制过程中就一些重大议题上的各自立场和具体作用。这些至今仍存在争议的谜团尚待进一步解开。......

2023-09-27

为此,引入了“苏联模式”的规划方式,城市规划不论从规划理论、规划程序还是技术标准等都全面学习苏联。苏联的城市规划思想是基于马克思列宁主义学说中对不同社会经济结构基础的探讨,同时主动批判地吸收了资本主义国家的城市规划思想理论。苏联的规划思想对于新中国成立初期城市规划工作的影响是压倒性的,而苏联规划专家是传播和实现这一影响的主要媒介。自1951年起,苏联规划专家开始大规模参与新中国的城市规划创建工作。......

2023-09-27

中华人民共和国成立后,兰州市人民政府即着手对兰州市的自然条件、经济状况等基础资料进行搜集和调查。这些历史测绘成果,均因比例尺和精度问题,不能直接用于市区城市规划编绘之用。图4-24兰州市区地形图兰州市区已进行了控制测量404km2,占全市总面积的61.2%;地形测量252.21km2,占全市总面积的38.2%;道路管网定测约650km。......

2023-09-27

近代“欧美模式”最具代表性的,如英国的霍华德及其追随者的“田园城市理论”和“卫星城市理论”。1949年新中国成立后,取而代之则是突然介入的另一种外来城市规划思想流派——“苏联模式”,近代“欧美模式”随即中止。这一时期,1951年稿、1952年稿兰州市都市建设计划的变化很有代表性,恰恰反映了新中国成立初期的现代城市规划编制范型,即从以“欧美模式”为主导的都市计划向以“苏联模式”为主导的城市规划的过渡。......

2023-09-27

新中国成立初期兰州市城市规划编制历史在短短五年内经过多次的更替演变,国家政治体制的变更和国际援助的变换是主要因素。最终的更替演变使得兰州第一版城市总体规划成为中国现代城市总体规划编制的雏形。......

2023-09-27

但凡欧美的建筑、规划理论都受到批判,苏联城市规划理论被全面引入且成为当时唯一的选择,苏联建设社会主义城市的经验成为中国参照的对象,形成了具有明显的单向性和国家推动特征的理论引介过程。苏联专家开始参与中国城市规划活动,输入城市规划理论与技术,近代中国城市规划借鉴欧美的过程由此彻底终止。因此这一阶段是对苏联城市规划技术的全面引入和全面效仿阶段。......

2023-09-27

目前,关于城市规划历史、新中国成立初期城市规划研究、苏联援华系列研究的文献虽然很多,但是针对城市规划范型研究的文献很少,尤其是对兰州城市规划历史研究的文献更是少之又少,特别是对兰州第一版城市总体规划开展学术研究的,目前还没有。本书将围绕上述存在的不足和有待进一步研究的方向,结合中国城市规划历史研究的现状,以兰州第一版城市总体规划为对象,逐步开展深入的研究与探索。......

2023-09-27

相关推荐