梁思成的“城市的体形及其计划”。以上各类城市规划方针在当时的背景下应当说都有其科学合理的一面,对指导新中国成立初期城市规划的健康发展发挥了积极的作用。......

2023-09-27

1)古典主义规划

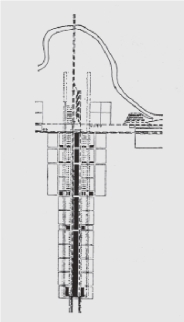

古典主义规划起源于意大利的巴洛克城市规划,其典型手法是彻底放弃西欧中世纪中自然、随机的空间格局,将建筑风格的原理放大到城市,通过建立整齐、具有强烈序列感的城市轴线系统,来强调城市空间的运动感和序列景观。道路格局倾向于使用“环形+射线”式,并在转折的节点处采用高耸的纪念碑等作为过渡和视觉引导。巴洛克在法国绝对君权时代催生了法国古典主义,在城市规划领域相互渗透影响(图5-4)。由于这种规划通过壮丽、宏伟而有秩序的空间景观来喻义中央政权的不可动摇,因此成为体现政治理念和艺术主张的控制工具,成为以法国为代表的绝对君权主义时期重要的规划思想,并对西方城市规划建设产生巨大影响,如巴黎奥斯曼的改造规划、美国首都华盛顿的城市规划、澳大利亚首都堪培拉的城市规划等。

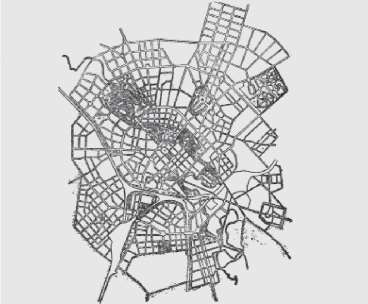

17世纪末到18世纪初,彼得大帝引入法国的古典主义规划手法,邀请法国的园艺师勒·布朗来主持沙皇俄国新首都圣彼得堡的规划建设,目的是将城市建设得宏伟壮观并给海上来客一个景色美好的强烈印象。规划中采取了放射状道路、纪念性广场和中心主体建筑物等手法,形成了富有创造活力的城市格局(图5-5)。而这些轴线对称、主从关系、规则几何形体、强调统一性和稳定性等规划原则,被苏联继承下来,并在斯大林时期达到了高峰。苏联社会主义公有制的建立,使得城市的大规模改造成为可能,为古典主义的规划实施创造了条件。20世纪30年代前,苏联的快速发展与大量新城市建设的迫切需求,使得快速而有效的城市规划设计成为当务之急。由于政府在规划、建设中具有绝对的控制权和决定权,城市的面貌基本上是政府意志的表达,这时候希望通过城市规划来解决城乡对立的状况,要求为新社会阶级结构而规划设计新城市,在规划与建筑中强调工作、生活集体化。在社会生活中,每个人都是这个庞大的国家机器的组成部分,因此体现个体在工作、居住上的平等特点是城市规划与建筑设计的立足点。在斯大林的领导下,苏联全国各地兴建了许多城市与大型公共建筑,强调通过秩序井然、规则威严、气势恢宏的城市规划和建筑设计来展现当时苏联在经济和政治上取得的重大成就,体现俄罗斯民族的优越,达到强调民族团结的政治目的(图5-6)。1945年“二战”胜利以后,配合战后全面、大规模的经济重建运动,古典主义在苏联又得到了空前的大发展,并一直延续到20世纪50年代末才被现代主义风格逐步取代。

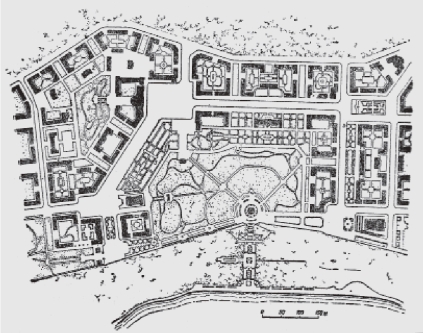

图5-4 凡尔赛宫平面

2)功能主义规划

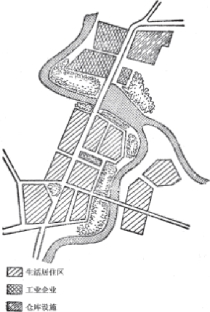

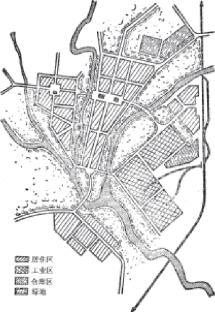

苏联的城市规划理论极为重视城市规划的功能分区。基于对资本主义制度下城市的无序发展、城市环境恶劣、工人居住条件简陋拥挤的分析,提出苏联城市规划的城市功能分区,并严格、详细地规定各分区间的关系和具体指标定额,分区包括工业区、居住区、运输仓库区和郊区等(图5-7至图5-9)。此外,苏联的城市行政机构或市中心常设在住宅区内,首都及大行政区中心城市则另设行政区,大都市并有文化区(为高等学校及科学研究机构集中地)和医疗区。

苏联在城市规划中无单独布置商业区,商店与住宅紧密结合,使人们能方便地购买到一切生活必需用品。苏联城市规划功能分区取消了用地的商品属性,从功能布局体现为对工业安排、人民生活的整体考虑,主要体现在计划经济体制下对商品经济的排斥,商业用地被分散成满足人们日常生活需要的服务设施;生活区考虑卫生要求,布置在上风向,与工业区有便利的联系;行政区被分散成各个行政单位与居住相接。这种工作与生活相结合的布局模式,对当代的城市规划与建设活动造成了极大的波动。

图5-5 圣彼得堡城平面图(1753年)

图5-6 斯大林格勒城居住街坊规划设计

图5-7 农业区中心功能分区

图5-8 疗养城市功能分区

图5-9 工人镇功能分区

3)有机疏散理论

1943年,芬兰裔美籍建筑师伊利尔·沙里宁(Eliel Saarinen)出版了著名的《城市:它的发展、衰败与未来》(The City:Its Growth,Its Decay,Its Future)一书,详尽地阐述“有机疏散”理论,这是试图缓解城市过分集中所产生的弊病而提出的关于城市发展及其布局结构的新理论。但事实上,早在1918年他还在芬兰工作、生活的时候,这种思想就已经明确地形成并被提出来了。

沙里宁认为,城市与生命有机体的内部秩序是一致的,不能凝成一大块,而要把城市人口和工作岗位分散到可供合理发展的离开中心的地域上去。他认为重工业不应被安排在中心城市的位置上,轻工业也应疏散出去。

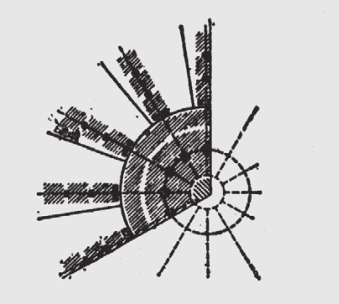

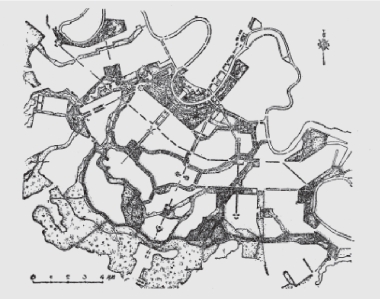

1918年,沙里宁曾按照有机疏散的原则制定了大赫尔辛基规划方案(图5-10)。该方案主张在赫尔辛基附近建立一些半独立的城镇,以控制城市的进一步扩张。有机疏散理论对其后欧美各国发展新城、改造旧城,以及大城市向城郊疏散扩展的工作均起到重要的影响。

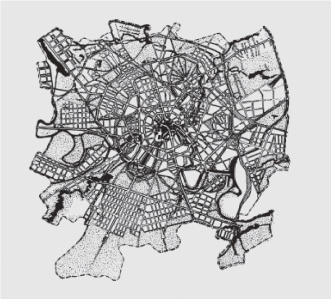

“二战”期间,交战各国的城市建设与民用建筑活动几乎完全停顿,大量的房屋被毁。苏联毁于战火的城市达1700个,被破坏最严重的是明斯克和斯大林格勒。“二战”后苏联面临的任务之一就是有步骤有计划地改建畸形发展的大城市,建设新城,整治区域与城市环境,并对旧城市规划结构进行改造(图5-11)。又如1947年丹麦哥本哈根制定的指状城市发展规划方案(图5-12)。该方案在大城市空间布局和功能组织上从放射状结构发展到带状系统,从分级的单中心结构过渡到灵活的多中心系统。这些都是有机疏散主义思想在特大城市空间、功能优化中的经典实践。

图5-10 沙里宁制定的大赫尔辛基规划方案

图5-11 明斯克城的总平面图

图5-12 大哥本哈根的指状城市发展规划方案

4)带形城市理论

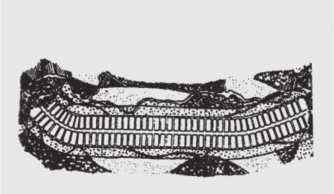

带形城市(Linear City)是西班牙人马塔(Don Arturo Soria Y.Mata)于1882年提出的,他希望寻找到一个城市与自然始终可以保持亲密的接触而又不受其规模影响的新型模式(图5-13)。带形城市理念对之后西方的城市分散主义思想有一定的影响,最典型的如苏联建筑师米留廷(Nikolai A Milutin,1889—1942年)在20世纪二三十年代也曾提出过城市带形发展的想法(图5-14)。

图5-13 马塔的带形城市示意图

图5-14 米留廷的带形城市示意图

米留廷于20世纪30年代在其主持规划设计的斯大林格勒和马格尼托哥尔斯克两个城市中,采用了多条平行功能带来组织城市,具体把工业生产、交通、文教、居住划成六条平行带。全市人口为10万—20万人,居住区和工业区用800m宽的绿化隔离。居民点分为若干小区(英美邻里单位),每个小区住6000人左右,设有学校、商店、浴室、洗衣房,住宅高四层,配有餐厅、幼儿园。几个小区合设中学、俱乐部和行政管理机构。但在实践中,斯大林格勒工业区离河流太远,运输不便(图5-15);马格尼托哥尔斯克介于矿山与水坝之间,二者相距较近不利于带形安排,因而都不够理想。

1928年,苏联建筑师拉符洛娃也做了类似的带形城市(图5-16)。这种“城市功能平行发展”的带状布置方式,使居住区与工业区均沿交通干道平行发展,获得进一步扩展的可能。

图5-15 米留廷的斯大林格勒规划

A—铁路;B—工业;C—公园;D—道路;E—居住区;F—伏尔加河

图5-16 拉符洛娃的带形城市方案

5)绿地带规划理论

在苏联的城市平面上,往往将条件良好和面积巨大的城市用地拨给绿地。苏联城市规划专家认为城市绿地带具有下列意义:第一,公共卫生方面的巨大意义;第二,审美艺术方面的意义;第三,经济与生产方面的意义;第四,防火的意义。按照绿地在居民点生活中的作用和意义来确定城市绿化的基本任务有如下几个方面:第一,改善城市和工人镇的公共卫生和小气候条件;第二,为居民的休息、文化娱乐、体育锻炼创造漂亮、卫生和舒适的环境;第三,丰富居民点及其个别建筑群的建筑规划结构,以及美化个别建筑物、街坊、街道和广场;第四,改善城市空间及市郊区的风景;第五,防止火灾的蔓延,特别是在木建筑地区;第六,在地震时作为居民的掩蔽所;第七,加固有塌陷危险的冲沟岸坡、河岸和其他水池岸坡,预防土壤滑坡、冲刷及风化,巩固沙丘,等等。

苏联城市建设实践规定了最恰当的距离标准(服务半径)和到达主要公用绿地去时路途所消耗的时间。例如,全市性的文化休息公园和居住区之间的距离为2.0—2.5km;区域性的文化休息公园应距离居住区1.0—1.5km;儿童公园和居住区之间的距离应不超过1km;花园和小游园与居住区之间的距离应为0.5—1km,考虑到步行能在8—10分钟内到达。

在城市系统中布置大片独立的绿地时,必须慎重地考虑到当地的一切自然条件,以便最经济地使用资金,最好地满足城市居民的需要和最有效地利用绿地来为城市的建筑艺术服务(图5-17)。

在俄国十月革命以后莫斯科的整个发展过程中,城市绿化工作始终受到重视。与世界各国大城市相比,莫斯科的城市绿化是比较成功的范例。

1935年,莫斯科改建总体规划最集中地反映了当时莫斯科绿化系统规划设计的指导思想。它提出,在莫斯科用地范围以外建立森林公园保护区,这个保护区起自城郊森林,由均匀分布的大片森林组成,并且作为城市的新鲜空气库和居民们的休息地点。同时,还规定这些成片绿地经由几个方向与莫斯科市中心沟通起来。此外,在城市用地上还计划建设新的区公园和林荫道(图5-18、图5-19)。

即使在短暂的苏德战争期间,城市的A环和花园环、林荫道、列宁山公园、伊兹玛依洛沃公园等,也都有条不紊地进行了改建,设施也更趋完善。这就使之后的20年有可能有计划地在莫斯科的用地上、环形公路范围内编制相当完善的、严格的绿化系统。而在列宁格勒的城市绿地系统中,采取了“楔形绿地”的设计手法,主要是沿伸入市内的干道建设,同时还沿着河流洼地并深入到城市的铁路线进行建设,与城市的绿地(花园、公园、小游园)以及居住街坊、工厂企业、防护地带等绿地组成完整的绿地系统。

图5-17 苏联大城市绿化示意图

1—中央文化休息公园;2—中央儿童公园;3—植物公园和动物公园;4—区域性公园;5—体育公园;6—森林公园;7—城市花园;8—区儿童公园。

图5-18 莫斯科总图(1935年)

图5-19 莫斯科西南区的绿化系统

6)居住区规划理论

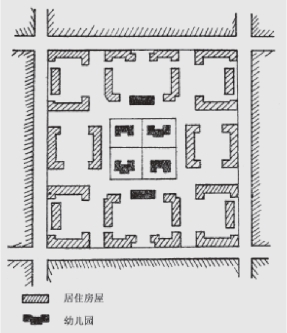

最早引入中国的居住区规划理论是佩里的“邻里单位”,这种规划在近代中国有广泛运用。建国初期,苏联周边式布局的“大街坊制度”,是源于欧洲的城市居住区形式,在布局上一般都有强烈的轴线;建筑沿街走向布置;住宅既有南北走向,也有东西走向;服务性公共建筑布置在居住区的中心,表现出强烈的形式主义倾向与秩序感;街坊面积可以根据具体情况而定,一般为6hm2,人口为3300人。1954年全苏建筑师代表大会之后,苏联采取街坊组群的组织方式来替代原来单个街坊的组织方式,街坊组群的面积及形状根据干道的要求确定,边长一般是600—800m,每个街坊组群是一个整体,同时又是整个居住区的一个组成单位,把服务性公共建筑从单个街坊的院落中移到街坊组群中央的独立地段上,每个街坊都设有小游园(图5-20、图5-21)。

图5-20 周边集团式的住宅区

图5-21 周边集团式的街坊规划图

1956年,为适应现代化生活和交通的需要,苏联提出了小区的理论。小区一词是由俄文“M˜kpo-˜˜˜˜˜ ”直译过来的。它的设计原则包括以下三点:①被城市道路所包围的居住地段;②有一套完善的日常使用的生活福利文化设施,包括一贯制学校、托幼、饭馆、商店等;③形成完整的建筑群,创造便于生活的空间。苏联最早的一个实验小区莫斯科新契尔穆舍克区9号街坊即体现了上述原则,但还保留了街坊的名称。1959年,苏联组织了一次莫斯科西南区的住宅区规划方案的国际竞赛,这次竞赛对居住区规划设计产生了深远的影响。这个试点居住区占地75hm2,要求住1.5万—2万人。方案中反映了居住区布局的特点:①密切结合原有地形,建筑自由布置;②居住区分为若干小区,每一个小区容纳5000—6000人,小区内分为若干住宅组,每组有1000—2000人。

苏联的居住区规划思想是基于社会主义制度对社会结构的探索。20世纪50年代末,国立莫斯科罗蒙诺索夫大学几位热情的建筑师及社会学家合作,写成了一本很有意义的专著——《理想的共产主义城市》。该书认为,社会主义社会是一个高度组织化的社会。这种依照人类发展规律组织起来的社会,可以彻底清除封建主义和资本主义社会中所存在的种种弊病,如资本垄断、贫富悬殊、人与人之间关系的冷漠、工人阶级自由的丧失,等等。他们认为,在一个组织化了的社会中,每个人都会享有最大限度的自由,这种自由保证个人创造性活动的进行,以及社会整体的统一发展。该书的作者们分析了人的各种社会关系的基本特征,人生不同阶段的社会、经济需求,提出了“新居住单元”(New Unit of Settlement)的概念。“新居住单元”将人的生产与生活融为一体,是一种社会性的城市聚落。这种聚落突出地强调了人类社会中的共性因素,并以此构成未来社会的制度基础。为提高社会生产率,依据马克思主义的经典理论,“新居住单元”包括了公社化的从子女抚养教育、公民就业到老人赡养等一系列的机构及服务设施。这一思想对当时及之后的社会主义城市理论产生了一定的影响。同一时期,苏联学者还在20世纪20年代社会主义线性城市理论的基础上,发展出了小区规划思想。作为一个相对独立的居住单位,小区包括公寓、公共食堂、娱乐场所、托幼、中小学校、医疗所、商店等一系列服务设施,同时与工作场所具有密切的联系。小区后来成为包括中国在内的社会主义国家城市住宅区建设的标准模式。

有关苏联规划在中国兰州第一版总规编制史实研究(1949~1966)的文章

梁思成的“城市的体形及其计划”。以上各类城市规划方针在当时的背景下应当说都有其科学合理的一面,对指导新中国成立初期城市规划的健康发展发挥了积极的作用。......

2023-09-27

但凡欧美的建筑、规划理论都受到批判,苏联城市规划理论被全面引入且成为当时唯一的选择,苏联建设社会主义城市的经验成为中国参照的对象,形成了具有明显的单向性和国家推动特征的理论引介过程。苏联专家开始参与中国城市规划活动,输入城市规划理论与技术,近代中国城市规划借鉴欧美的过程由此彻底终止。因此这一阶段是对苏联城市规划技术的全面引入和全面效仿阶段。......

2023-09-27

由于人才的损失,进而导致城市规划工作的困难及城市建设活动的盲目和无序,对于快速成长和建设发展的新中国,代价无疑是惨痛的。这一时期的政治大波动致使中国城市规划事业蒙受的重大损失难以估量。中国计划经济时期的城市规划工作,十分突出地强调政治和政策性,强调要为实现一定的政治目标服务,这是应该的。城市规划受人治因素的影响,这一点从新中国成立初期一直延续至今。......

2023-09-27

为响应和贯彻中央勤俭建国方针,兰州城市规划开展“反四过”并修改规划工作。为了搞好兰州市“骨头和肉”关系的规划,中共兰州市委、市人民委员会十分重视,决定由市有关部门配合中建部、城建部的同志组成办公室,专门研究兰州的“骨头和肉”的关系。该总结在回顾了“一五”计划期间城市规划所取得的成绩后,着重提出了城市规划中的一些重要问题及意见。......

2023-09-27

1)兰州第一版城市总体规划是为中国现代城市规划编制初创的蓝本兰州第一版城市总体规划的成果作为新中国成立初期优秀的典型规划案例,其编制过程和体系及其成果形式对中国现代城市规划编制体系的初创和形成具有借鉴和参照价值。编制办法1956年7月,中华人民共和国国家建设委员会批准了《城市规划编制暂行办法》,这是中华人民共和国第一部关于城市规划编制的暂行规定。......

2023-09-27

从1952年起,建筑工程部先后聘请穆欣、巴拉金、萨里舍夫为苏联城市规划组组长,他们有的与建筑工程部城市设计院一起制定规划,尤其是“一五”计划期间重点建设的城市无一不是苏联专家参与制定的;有的讲课、作报告,培训了一大批中国规划技术人员;有的参与制定中国最初的城市规划标准,指导部分城市的规划制定工作。1952年4月,中财委聘请苏联城市规划专家穆欣来华工作。......

2023-09-27

图7-14计划经济制度下的中国现代城市规划的“源”与“流”在中国现代城市规划源流背景之下,兰州第一版城市总体规划范型的“源”与“流”也逐渐清晰可辨了。其次,中国本土城市规划思想范型的直接和间接影响。......

2023-09-27

影片分析《命运的捉弄》自1975年12月31日在苏联上映以来,多年来经久不衰。《命运的捉弄》里为什么会有这样一场浪漫的闹剧完全和当时苏联的城市规划有关,几乎每一个苏联城市都有着相同的道路名称以及标准的公寓外形。命运捉弄的不仅仅是热尼亚和娜佳这对最终获得幸福的伉俪,实际上也捉弄了戈雅和伊波利特。那么,这种由于命运的捉弄阴差阳错而碰撞出来的爱情是否会长久呢?......

2023-10-15

相关推荐