研究区位于浙江省衢州市北部,主体为浙江西部的中生代火山断陷喷发带,地质上称之为新路火山岩盆地西段。图6-1新路火山盆地地质简图火山盆地基底为元古宙变质岩,盆内发育一套火山侵入杂岩,火山地层为下白垩统劳村组、黄尖组、寿昌组,产铀地层主要为黄尖组。研究区的火山喷发及岩浆侵位活动以及其外围盆地内分布有多组基性脉岩,都表明该区与深部地幔有着良好的连通性,地幔流体作用长时间存在于该地区。......

2023-09-27

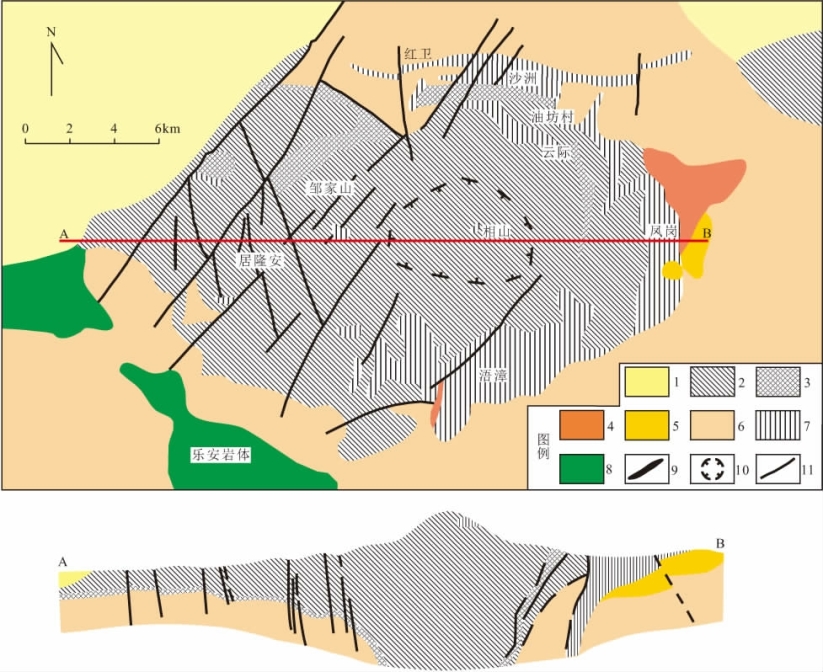

相山铀矿田位于江西省境内,在大地构造位置上位于赣杭构造带(Gilder et al,1996)上,接近于扬子板块和华夏板块的构造缝合带上,矿体受相山火山侵入杂岩的控制。相山火山侵入杂岩体位于中国东南部火山侵入杂岩带北西侧,平面上呈椭圆形,东西长约26.5km,南北宽约15km,面积约309km2,构成一个大型火山塌陷盆地(夏林圻等,1992;张万良,2011)(图4-1)。

图4-1 相山火山侵入杂岩体地质简图

(据方锡珩等,1982;范洪海等,2001a修改)

1.砂砾岩;2.下段晶屑凝灰岩、上段碎斑熔岩;3.下段粉砂岩、上段流纹英安岩;4.砂岩和砂砾岩;5.砂岩;6.变质岩;7.次花岗斑岩;8.花岗岩;9.煌斑岩脉;10.火山颈(推测);11.断裂

相山火山盆地总体上分为3层结构:基底主要为古--中元古代和震旦纪的变质岩系,部分为下石炭统、上三叠统;基底之上为火山岩;盆地火山岩之上有红层覆盖。

中元古代基底变质岩主要由低绿片岩相--低角闪岩相的各类片岩、变粒岩夹斜长角闪岩组成。研究表明,片岩和变粒岩的原岩为沉积岩,而斜长角闪岩的原岩为火成岩(胡恭任等,1998;胡恭任等,1999)。斜长角闪岩的Sm-Nd等时线年龄为1 113Ma(胡恭任等,1999),与相山北部弋阳和余江地区斜长角闪岩的Sm-Nd等时线年龄(1 199Ma)以及单颗粒锆石Pb-Pb年龄(1 190Ma)(余达淦等,1999)相一致。震旦纪变质岩为一套浅变质岩系,主要由千枚岩、板岩和变质砂岩组成,出露在盆地北、东、南侧,属绿片岩相--低角闪岩相,中低变质程度。早石炭世、晚三叠世沉积岩主要分布在相山地区东侧,岩性主要为砂岩。

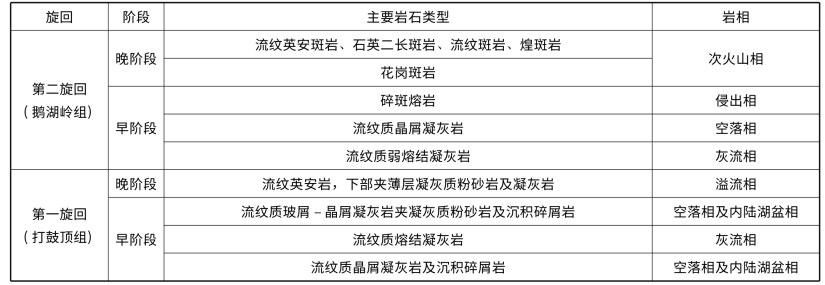

前人研究表明,相山火山活动具有明显的旋回性和多阶段的特征(方锡珩等,1982;王传文等,1982;夏林圻等,1992;吴仁贵,1999),按岩浆作用方式及形成先后顺序,相山火山侵入杂岩可划分为火山喷发、火山侵出和浅成超浅成侵入3个岩浆活动期,并可分成两个旋回,分别对应于打鼓顶组和鹅湖岭组(表4-1)。第一旋回呈裂隙式喷发,形成打鼓顶组流纹质晶屑凝灰岩、流纹质熔结凝灰岩以及流纹英安岩;第二旋回呈中心式喷发,形成鹅湖岭组侵出-溢流相的碎斑熔岩、次火山岩相的花岗斑岩、流纹英安斑岩、石英二长斑岩和煌斑岩(或辉绿岩),其中碎斑熔岩是构成相山火山侵入杂岩的主体,在碎斑熔岩岩浆侵出的同时,火山口发生塌陷,形成一系列环状断裂,晚阶段的次火山岩浆沿环状断裂上侵,形成环状次火山岩岩墙(图4-1),在次火山岩中含有淬冷包体(镁铁质微粒包体)(范洪海等,2001b;Jiang et al,2005)。

表4-1相山火山杂岩的火山活动旋回及主要岩石类型

注:据夏林圻等,1992;吴仁贵,1999;吴仁贵等,2003修改。

在火山盆地的北西侧,由于区域性伸展拉张作用,形成晚白垩世红色碎屑沉积盆地,堆积了红色砂岩、砂砾岩,与下伏的晚侏罗世火山岩系呈不整合接触关系,厚度约300m。

相山铀矿田是大矿、富矿的集中产出地,现已发现矿床24个,其中大型矿床3个(邹家山、居隆庵、横涧),中型矿床7个(云际、李家岭、石洞、红卫、岗上英、湖田、沙洲),小型矿床14个。所有矿床均分布在相山火山盆地内,铀矿化受基底构造、盖层构造和火山构造联合控制。根据铀矿床空间分布情况,将矿田内铀矿化分为3个成矿区,即北部成矿区、西部成矿区和东部成矿区。相山火山盆地铀矿床的地理分布表现出明显的差异性,矿床密集分布在盆地的北部和西部,东部只有1个矿床,而盆地的中部和南部至今尚未找到一个矿床,仅稀疏分布一些小矿点。分布在北部的矿床为横涧-岗上英、红卫、沙洲、沙洲西南、石马山、源头、湖田、何家、横排山、巴泉、凉亭矿床。分布在西部的矿床为邹家山、如意亭、湖港、河元背、牛头山、船坑、石洞、居隆庵、书塘、李家岭、平顶山矿床。分布在东部的唯一矿床为云际矿床。矿田内赋矿围岩多种多样,既有火山岩、次火山岩,也有变质岩和正常沉积岩(砂岩)。

有关华南赣杭构造带含铀火山盆地岩浆岩的岩石成因及动力学背景的文章

研究区位于浙江省衢州市北部,主体为浙江西部的中生代火山断陷喷发带,地质上称之为新路火山岩盆地西段。图6-1新路火山盆地地质简图火山盆地基底为元古宙变质岩,盆内发育一套火山侵入杂岩,火山地层为下白垩统劳村组、黄尖组、寿昌组,产铀地层主要为黄尖组。研究区的火山喷发及岩浆侵位活动以及其外围盆地内分布有多组基性脉岩,都表明该区与深部地幔有着良好的连通性,地幔流体作用长时间存在于该地区。......

2023-09-27

但是杨梅湾花岗岩和大桥坞花岗斑岩相对于相山火山侵入杂岩具有较高的全岩εNd值以及锆石εHf值,显示杨梅湾花岗岩和大桥坞花岗斑岩的原岩可能有少量地幔物质的加入。此外,杨梅湾花岗岩相对于大桥坞花岗斑岩具有较高的全岩εNd,可能也指示两个岩体中地幔组分的性质或者比率有所不同。......

2023-09-27

这些结构表明这些电气石的形成与碎斑熔岩有关。图4-22相山碎斑熔岩中电气石的Al-Fe-Mg和Ca-Fe-Mg三角图解。相山碎斑熔岩中电气石结核的硼同位素组成表明硼来自于地壳,进一步说明了相山碎斑熔岩的物质来源主要是壳源的,无明显地幔物质的加入。表4-14相山电气石硼同位素组成的TIMS分析结果注......

2023-09-27

盛源盆地安山质火山岩的主量元素组成见表5-6,微量元素组成见表5-7。盛源盆地安山质火山岩的主量元素含量变化较大,例如SiO2为51.24%~62.86%,Al2O3为15.19%~19.21%,MgO为0.43%~5.06%,Fe2O3*为4.80%~9.33%,CaO为0.82%~6.16%,TiO2为0.61%~1.14%。图5-7盛源盆地火山岩的化学成分变化图解图5-8盛源盆地火山岩的稀土元素配分图和微量元素蛛网图主量元素和部分微量元素比值相对于SiO2成分变异图解如图5-7所示。......

2023-09-27

赣杭构造带经历了长期的地质发展历史和演化,在各构造旋回均表现其活动性。多次地壳运动,赣杭构造带上形成了一系列规模不等的构造单元,断裂控制了不同级别的构造单元。赣杭构造带内形成的几十个北东向及东西向展布的火山盆地和火山穹隆,控制了一系列金属、非金属及放射性矿产。图2-3赣杭构造带铀矿田分布示意图赣杭带中生代火山岩型热液铀矿化,主要集中在晚中生代火山岩系中。......

2023-09-27

区内地层南北分别具扬子型和华南型盖层,而基底组成十分复杂。这些岩石均经历区域变质作用,属绿片岩相或低级角闪岩相。本区怀玉山山脉--浙中为一套由海陆相--陆相--次深海、深海相碎屑岩-火山岩地层。对于这套不整合于老地层之上的“晚侏罗世中酸性火山岩”的时代长期存有争议。主要岩性有砂砾岩、砂岩、泥岩、页岩、油页岩、石膏层、石盐层等,主要分布于清江盆地。......

2023-09-27

对于赣杭构造带的构造演化研究相对比较薄弱。表8-3赣杭构造带晚中生代钙碱性花岗岩体汇总表通过对比可以发现,赣杭构造带上侏罗纪花岗岩和早白垩世花岗岩具有不同的微量元素组成特征,并且表现出两种不同的构造环境。本书研究表明赣杭构造带上这个构造环境的转变是发生在137Ma,明显晚于十杭带南带。......

2023-09-27

锆石的原位Hf同位素组成分析在中国地质科学院矿产资源研究所同位素实验室利用装有New wave UP213激光探针的Neptune MC-ICP-MS测试。ArF准分子激光发生器产生193nm深紫外光束,经匀化光路聚焦于锆石表面。实验过程中,国际标准锆石91500的测试结果为0.282 301±0.000 017,与文献发表的值0.282 307±0.000 031一致。锆石的εHf值是根据每个分析点的锆石U-Pb年龄计算而得,相关的计算公式如下:其中下标s表示样品。计算过程中所需要的参数的参考值如下:CHUR=0.033 6CHUR,0=0.282 785DM=0.038 4DM=0.283 25λ=1.867×10-11/aCC=0.015......

2023-09-27

相关推荐