齐桓公成为春秋五霸之首。但争霸战争加剧了各国内部的矛盾,于是出现了结束争霸的“弭兵”。这一期间,晋秦、晋齐之间也发生过大战,晋获胜。吴、楚之间多次发生战争。春秋时期各国的兼并与斗争,促进各国、各地区社会经济的发展、也加速了不同族属间的接触与融合。经过这一时期的大变动,几百个小国逐渐并为七个大国。楚怀王贪图便宜,遂与齐国破裂。先是与韩、魏争斗,后与齐国争斗。秦的统一是春秋以来社会发展的必然趋势。......

2023-09-25

春秋采区分布于整个发掘区,揭露出的原始井口面较多,采矿面的遗迹也保存较多。除露采坑外,还有用于采矿管理的围栅、斫木场和较完好的工棚。春秋时期的采矿方法,以坑采为主,露采为辅。坑采仍是井巷联合开拓。木支护工艺沿用早期传统支撑方法,无论井巷均用碗口接框架。提升工具较前期更为齐备,不但有用于矿井提升的木滑轮,而且还有用于巷道运输的木滑车。由于提升工具和木支护工艺的改进,加上采矿经验的积累,这时期采掘深度在增加,采矿量在增多。

(一)遗迹

1.竖井

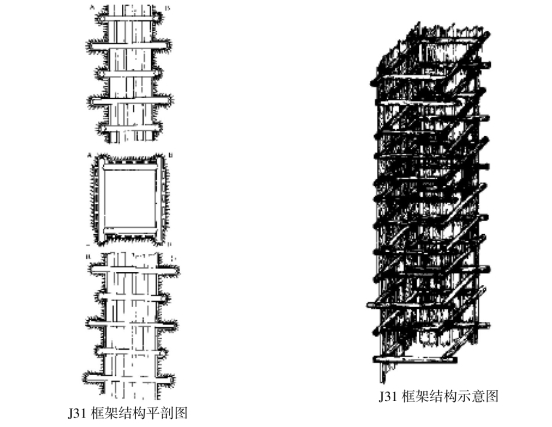

春秋竖井共清理37 口,占所清理总量的37.2%,均为交替碗口接内撑式支护。如J7、J19、J31、J51(图55)。

图55 J31 框架结构图

2.平巷

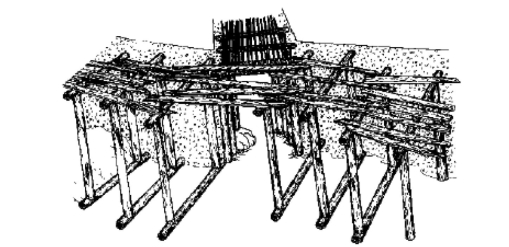

春秋平巷共清理出3 条,这是因为许多竖井都未清理到底,故未能达到地层深部的平巷采掘面。平巷支护结构基本上与早期的碗口接架厢式相同,所不同的是巷道顶棚及两帮均用木板封闭,普遍都有柎,增加了抗压强度和采矿安全系数。如X5、X6、X17(图56、57)。

图56 X5、X6 关系图

图57 X17 框架结构图

3.马头门

马头门见于J57 与X17 相通处及J47 底部(图57)。

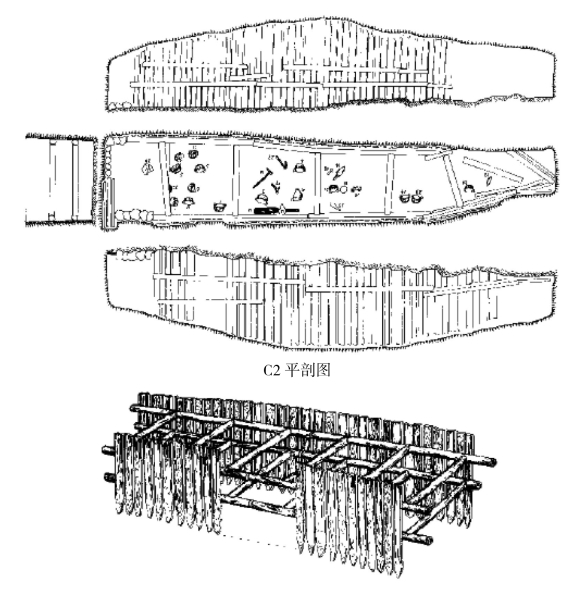

4.露天采坑

在春秋时期的露天C2,无论其规模、结构及功用上都比商代露天槽坑先进(图58)。

图58 C2 框架结构图

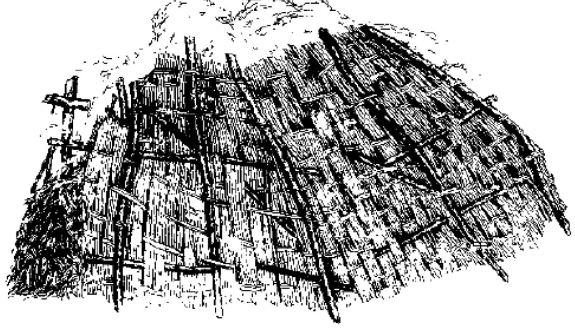

5.工棚

采矿工棚共有P2、P3、P4、P5 等4 处,P3、P4 是利用原露采坑而建。如P2,地穴式,平面方形,南北长362 厘米,东西残长360~320 厘米,底部平坦,深226 厘米。东北保留的建筑结构较完整,为双层墙,外墙为竹席。竹席立篾宽1.3 厘米,回篾宽0.7~1.1 厘米,4~6 皮一组。席外有两根长圆木,直径5 厘米,呈十字形,贴压在席上,十字木交叉压在竹席中部。内墙为竹编墙,内外墙紧贴合为一体。屋架为木柱架,房顶结构推断为两层,其构筑方法是,由径8 厘米、长约180 厘米的圆木组成房顶架檩,主架是井字形,搭口处为各自圆木上的凹槽相交咬合,槽前留24 厘米作房挑檐。依P2 东高西低的地势判断,房顶可能为一面坡,房门可能向西(图59)。

图59 P2 竹编壁示意图

6.围栅

围栅作为一种采矿管理设施(图60)。

图60 W·B 结构示意图

7.斫木场

此木材加工场与P2 处于同一平面上,东西宽400~350 厘米,南北长750 厘米,场南遗存一大树墩,径50 厘米,留有斫痕。墩西坡为一片木屑地,显然是金属器利用树墩斫木所至。木屑中出有铜斧一件,为斫木工具。树墩西北350 厘米处,有大量残木错乱堆积,残木下为竹席。斫木场在东作业区以外,不受采掘干扰,说明采掘工和搭棚、构筑井巷支护的木工有明业分工,从另一个侧面反映出当时矿山管理精细化、专业化水平。

(二)遗物

春秋遗物共计214 件,有采掘、提升、装载、排水、选矿和生活用具等。

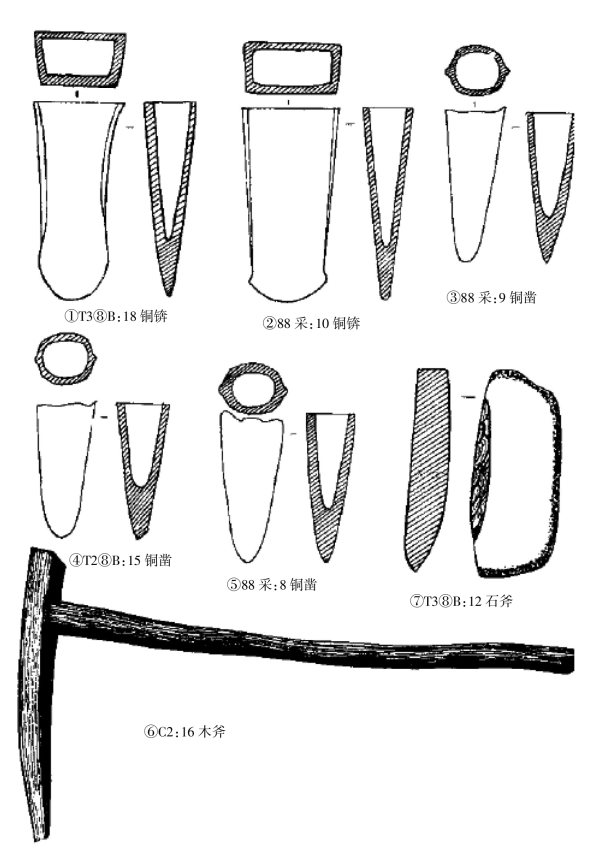

1.采掘工具 有铜、木、石三种质料。以铜工具为主,铜工具又分锛、凿两种。木工具有木斧、木锛。石工具为石斧(图61)。

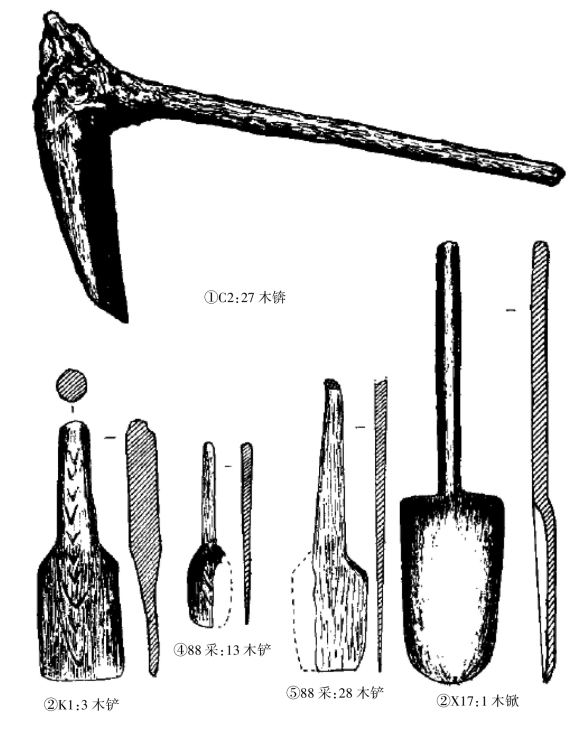

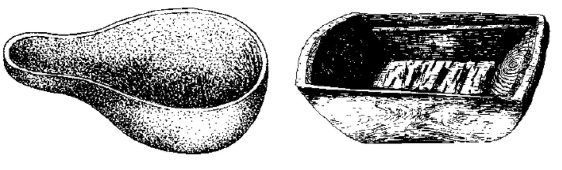

2.装载工具 有木锨、木铲、木撮瓢、竹筐、木扁担等(图62)。

图61 春秋木工具图

图62 春秋木工具图

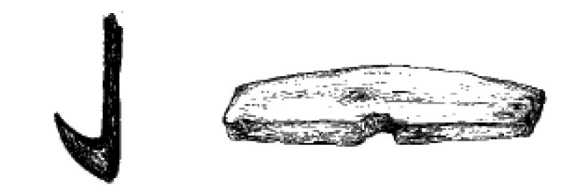

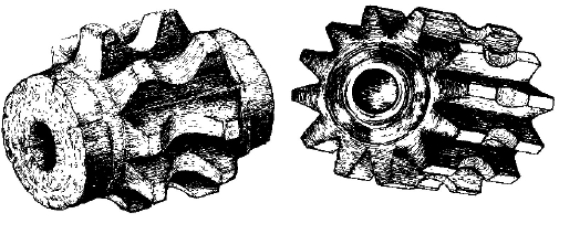

3.提升工具 有木滑车、弓形木、木钩等(图63、64)。

图63 木钩、弓形木

图64 木滑车素描图

4.排水工具 有葫芦瓢、木水槽等(图65)。

图65 葫芦瓢、淘砂木斗素描图

5.选矿工具 有淘砂盘、木槌等(图66)。

图66 木槌

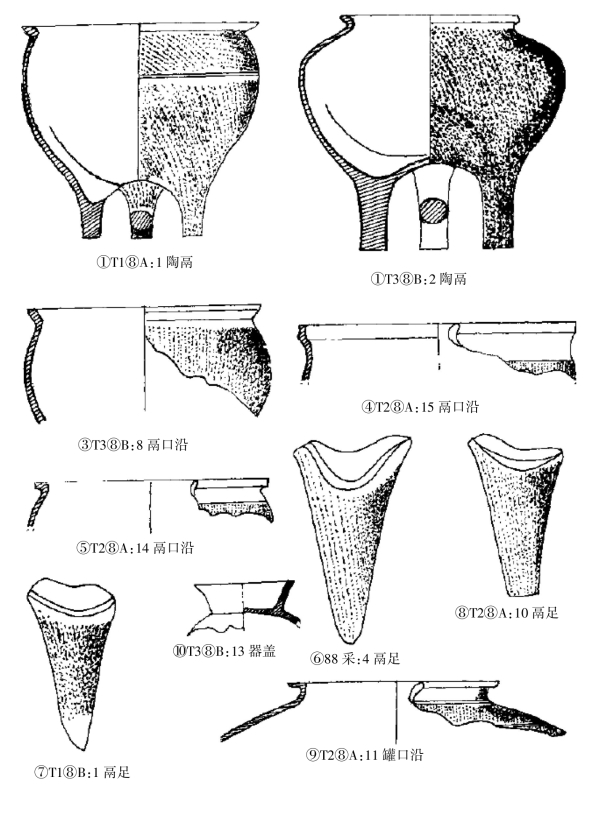

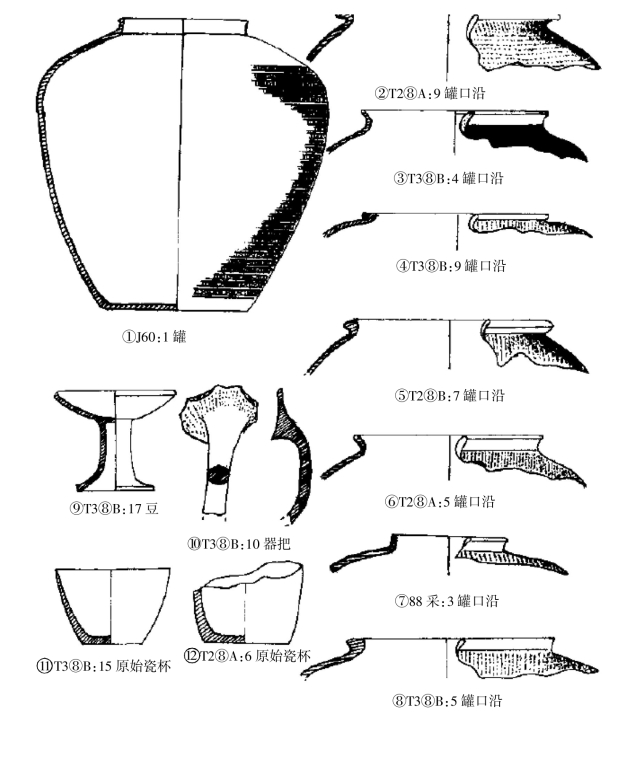

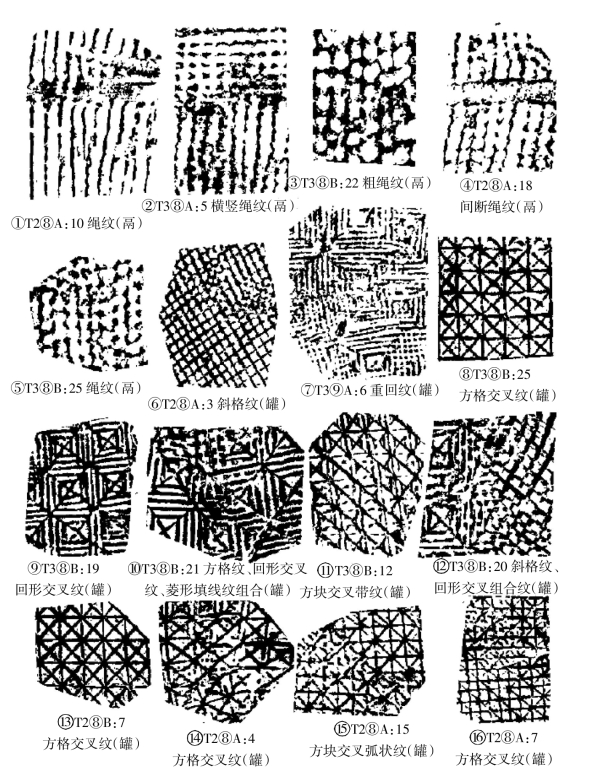

6.生活用具 主要是陶器及少量木制品。陶器以黄灰、红褐以及硬陶系为主。器形有鬲、罐、豆、杯、器盖、器把等(图66、67)。饰纹较丰富,纹样装饰手法主要为拍印纹饰有回形交叉纹、回形交叉与网格纹组合、粗绳纹、米字纹、重回纹、网格与曲折组合纹、小方格纹、粗麻布纹等,鬲类器多饰精绳纹,罐类器多拍印几何形图案(图68)。

图67 春秋陶器图

图68 春秋陶器图

图69 春秋陶器纹样图

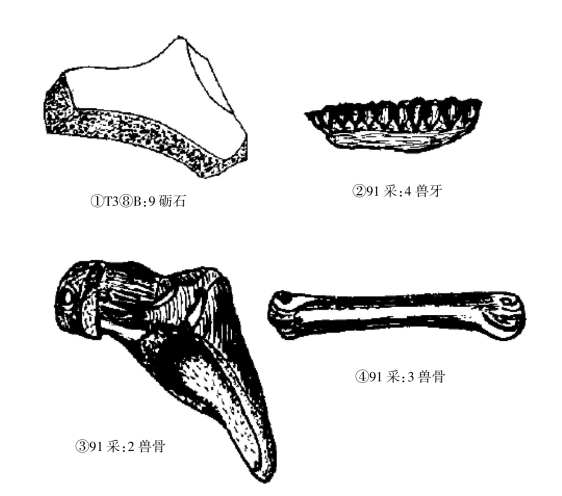

7.其他 有木杆、束形板、木墩、砺石、兽骨等(图70、71)。

图70 春秋木器图

图71 春秋遗物图

有关湮没的历史:瑞昌立县前古文明管窥的文章

齐桓公成为春秋五霸之首。但争霸战争加剧了各国内部的矛盾,于是出现了结束争霸的“弭兵”。这一期间,晋秦、晋齐之间也发生过大战,晋获胜。吴、楚之间多次发生战争。春秋时期各国的兼并与斗争,促进各国、各地区社会经济的发展、也加速了不同族属间的接触与融合。经过这一时期的大变动,几百个小国逐渐并为七个大国。楚怀王贪图便宜,遂与齐国破裂。先是与韩、魏争斗,后与齐国争斗。秦的统一是春秋以来社会发展的必然趋势。......

2023-09-25

在中原夏商文明相继影响和刺激下,至商代在赣鄱流域形成了有着鲜明文化特征和自成系统的完整文化发展序列的吴城方国文明。与之相适应,这一地区的经济社会也发生了深刻变化。赣鄱地区有着优越的农业生态环境,吴城方国文明的经济基础以农业为主体。吴城方国商贸业的发展是社会大分工深化的结果。商业贸易主要集中于城邑和水陆交通要道上的集镇进行。......

2023-09-25

春秋青铜剑 该器物柄及剑身折断,中部起脊。战国青铜镞 该器物镞身扁细,呈椭圆形,锷锋利,有中脊,锋部呈三角状。春秋青铜斤 该器物呈长方形,刃部两侧外撇。春秋青铜凿 该器物呈锥形,椭圆銎,两侧留有合范铸造痕迹。春秋带銎青铜镞 该器物前锋呈三角形,中间起菱,两翼直刃。春秋陶纺轮 该器物算球状,两面饰细密弦纹。春秋青铜剑 该器物柄末端中空,剑身中起脊,剑身前端被掘者折断,柄末端烂断。......

2023-09-25

民间相传,王乔爱好游历。老人说完,小鹿就跳起来走到王乔身边,十分亲热。王乔连忙把从小带在颈上的项圈取下来,送给小鹿。王乔收下告别了老人和小鹿,循原路爬出洞。听说王乔后来做了大官,还去过瑞昌斗笠顶山,可是小白鹿和老人已走,只有棋盘桌凳还留在台上。王乔洞位于瑞昌市城西10 公里,高丰镇乌石街南面斗笠山东北山腰上。如今,王乔洞因了王乔与传说,成为当地一景,更被誉为瑞昌古八景之一。......

2023-09-25

先秦时期即指中国从进入文明时代到秦王朝建立这段时间,主要包括夏、商、西周、春秋、战国这几个历史阶段。在长达1800 多年的这段历史时期,华夏祖先创造了光辉灿烂的历史文明,其中夏商时期的甲骨文、殷商的青铜器,都是人类文明的历史标志。著名学者黄摩崖先生将这一时期视为中华文明的头颅,带有信仰、智慧等寓意。先秦时期奠定了辉煌灿烂的中华文明发展的基础。这一历史时期,瑞昌地域文明状况怎样?......

2023-09-25

张良,字子房,颍川城父人,秦末汉初杰出的谋士、大臣,与韩信、萧何并称为“汉初三杰”。张良去世后,谥为文成侯。张良辞让,谦请封始与刘邦相遇的留地。刘邦同意了,故称张良为留侯。一日,师徒二人游到瑞昌官田湖和堂庙,见此青山秀水,风景优美,决定在此结庐而居,修身养性。张良学生误上此船,结果被蛇精吞食。张良即剖开蛇腹,取出学生,施法术,以救学生生还。黄石公三试张良后,授予《太公兵法》。五日鸡鸣,良往。......

2023-09-25

西周采区主要分布在发掘区的北部。(一)遗迹图31J20 框架结构图图32J13 框架结构图1.竖井西周竖井共清理15 口。X2 巷道坑木测定年代距今2950±50 年,X11 距今2950±90 年。(二)遗物西周遗物共108 件,分采掘、提升、装载、选矿、排水工具和生活用具等。图51西周遗物图图52西周陶器图图53西周陶纹拓片图7.其他 西周遗物中还有铜镞、木构件及自然遗物。图54西周遗物图......

2023-09-25

到秦王政执政时,六国实际上已降到秦的郡县的地位,由秦国统一中国已经是水到渠成。此时,处于吴头楚尾的瑞昌地区,与鄂东南地区同属楚国势力范围。秦灭楚的战火是否延烧至包括瑞昌在内的赣北地区,史料无记。秦伐楚大军曾在瑞昌留下痕迹,以及灭楚后瑞昌地区归属秦朝版图,可从一则瑞昌民间的传说中得到佐证。这则传说至少说明,灭楚的秦国大军曾路过瑞昌之境。......

2023-09-25

相关推荐