齐桓公成为春秋五霸之首。但争霸战争加剧了各国内部的矛盾,于是出现了结束争霸的“弭兵”。这一期间,晋秦、晋齐之间也发生过大战,晋获胜。吴、楚之间多次发生战争。春秋时期各国的兼并与斗争,促进各国、各地区社会经济的发展、也加速了不同族属间的接触与融合。经过这一时期的大变动,几百个小国逐渐并为七个大国。楚怀王贪图便宜,遂与齐国破裂。先是与韩、魏争斗,后与齐国争斗。秦的统一是春秋以来社会发展的必然趋势。......

2023-09-25

考古资料证明,赣北地区的九江、德安、九江县、瑞昌一线,是中原夏商文化与江南土著文明交互影响最明显的区域,瑞昌地处吴城方国文明北缘与中原夏商文明南渐交汇区的前沿,两种文明交互影响更为明显。夏商文化南渐在瑞昌地区留下的烙印,主要体现在历史传说与考古遗迹中。

据瑞昌历代县志记载,自古以来,瑞昌民间就有夏代遗民巢父居瑞昌与匡俗葬瑞昌的故事流传。

南巢遗民居瑞昌。《隋书》记载“九江郡湓城有巢湖”。古《兴国县志》记载阳新富池口有上巢湖。古《瑞昌县志》载瑞昌长江边有下巢湖(地名仍存),并有巢父故居。巢氏部落是中华民族最早形成而堪称第一的氏族部落,这个部落早期一直生息于巢湖流域及周边地区,今巢湖市域是有巢氏氏族部落活动的中心地带。夏代之前便形成了自己的氏族方国——有巢国,简称巢国。随着氏族兴旺壮大而向四周扩展,主流趋势是沿长江北岸土肥水丰的平陆地带东西双向蔓延,并往大别山麓发展。其疆域广袤,大约包括今巢湖市(1 区4 县)、合肥市(城区和3 县)、六安市(市城区和六安、寿县、舒城、霍山等县)和安庆市(桐城、枞阳等县)、滁州市(市城区、全椒、来安等县)、南京市江北地区在内的方圆几千里的原野、水泽、山林。《百家姓详解》云:“巢,尧为帝时,有大臣巢父常居于山中,以树为巢……禹帝时曾封有巢氏之后建立巢国(今安徽境内)。在夏、商、周三代,巢国世代为诸侯国。春秋时期,前518 年,吴国灭掉巢国,巢国后代公族便以原国名作为姓氏。”夏王朝时期,地宜物丰的南巢,吸引着其他氏族部落(如皋陶氏后裔偃姓部落)从东方、北方不断徙入,作为土著氏族有巢氏热情友好地欢迎外族并让出巢湖西方、西南方地域(今六安市一带)许以定居,便渐渐形成了以巢国为中心的部落联盟,在巢湖流域、江淮之间广袤大地上生活、居息和垦殖,中原人以地理方位称其为“南巢氏”,简称“南巢”。成汤战败夏桀,夏桀逃往南巢,南巢以接纳夏桀为条件,与成汤达成协议,南巢与商王朝分疆而治,和睦相处,几百年间无战事。《尚书·仲虺之诰》记:“成汤放桀于南巢。”《吕氏春秋》记:“汤伐桀,战于成,登自鸣条,乃入巢门。”《国语》韦昭注称:“南巢,扬州地,巢伯之国,今庐江居巢是也。”《淮南子》记:汤“整兵鸣条,困夏南巢,谯以其过,放之历山”。《淮南子》高诱注称,“南巢”为“今庐江居巢”,释“历山”曰“盖历阳之山”。南巢、巢门,皆称古巢国地域,历山在今巢湖市和县,系属古巢国之境。《荆州箴》云:“南巢茫茫,多楚与荆,风飘以悍,气锐以刚……”《巢湖市志》记:“夏代,以地处宗主国夏王朝的南疆,故又称‘南巢’。”南巢统治区域初始在淮南、江北及巢湖一带,后扩大到荆楚江淮至赣北之广大地区。

禹裔匡俗葬瑞昌。传说在周朝时,有个名叫匡俗的人,在庐山学道求仙。周天子获悉了他的事迹,屡次请他出山相助,而匡俗却都潜入深山,逃避不去。后来,匡俗其人无影无踪,传为成仙而去。人们便称匡俗所住的地方为“神仙之庐”,故名“庐山”。慧远《庐山记略》云:庐山“在寻阳南。……有匡俗先生者,出殷周之际,隐潜居其下”。《豫章旧志》载:“匡俗字君平,夏禹之苗裔也。”据《庐山志》《瑞昌志》载,匡俗葬于瑞昌归义乡(今墓仍存)。

文化遗址方面,这一时期瑞昌地区已发现的遗址主要有螺石口遗址、求雨墒遗址、檀树咀遗址四层、铜岭遗址。

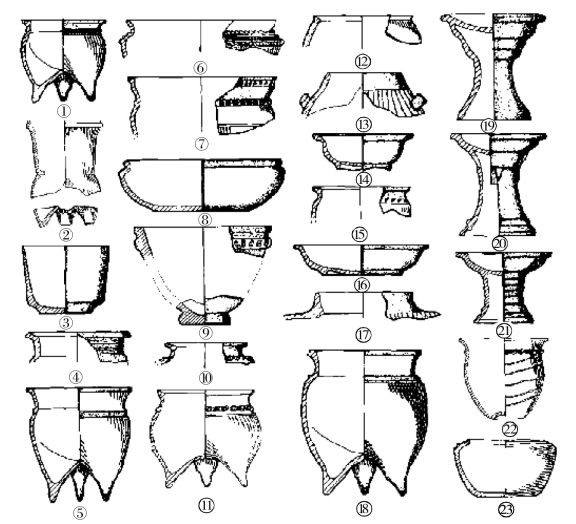

1.螺石口遗址。螺石口遗址位于江西瑞昌城区西南5 公里的台地上,南距长河1.5 公里,东西长80 米,南北宽60 米,1982 年因农民在此处打窑取砖土发现。调查中探得该遗址文化层深1.2 米,堆积丰富。采集的遗物全部为陶片,未发现石器,可辨器形有鼎、罐、壶,红褐硬陶居多,少量泥质灰陶,装饰有锯齿纹、编织纹、粗绳纹、回字填交叉纹、方格纹、蕉叶纹与方格纹组合。根据出土遗物及印纹分析,该遗址年代属商周时期。螺石口遗址出土的各种几何印纹陶,这在南方的一些商周遗址中普遍出现(图1)。

图1 螺石口遗址:陶器拓本

2.求雨墒遗址。该遗址位于江西瑞昌西南18 公里的高丰镇李铺村求雨墒石灰岩山坡上,面积约200 平方米,东南脚下为村庄,南面为山坡,西南脚下有一条小溪,北面为耕地。该遗址是1989 年8 月进行文物调查时发现。遗址表层土壤厚约1~2 米,其下为石灰岩。表层土呈黑褐色,其上见有各种陶片及大小红烧土块。调查中采集的陶片,纹饰见有绳纹、方格纹、云雷纹、回纹、漩涡纹、圆点与菱形组合纹、附加堆纹、圆涡纹、网结纹、凸块纹、云雷与网纹组合、圆圈与曲折纹组合件。陶质有夹粗砂红(灰)陶、夹细砂红(灰)陶、泥质红陶、泥质灰硬陶、红褐陶、黑陶、泥质白(灰)硬陶等。陶片中能辨认器形的有罐、壶、献、瓮、杯等。该遗址出土的陶器在纹饰上与江西省同时期遗物有相似之处。如圆圈与曲折纹组合件见于神墩遗址;云雷与网纹组合见于宁都翠微峰遗址、清江筑卫城遗址上层及磨盘墩遗址。

3.檀树咀遗址四层。檀树咀遗址位于江西瑞昌市西北夏畈镇檀树咀村西南部山坡上,南距城关约30 公里,北距长江约5 公里,向西2 公里为铜岭古矿冶遗址及大沙铁路,南部为南阳河支流。该遗址是1992 年底在寻找铜岭古铜矿作坊区时发现的,当时对暴露在遗址西侧旱地断崖上的两个灰坑进行了清理。

1999 年江西省文物考古研究所与瑞昌市博物馆对其进行了正式发掘,共开探方12 个,发掘面积254 平方米。该遗址属山坡类型,文化层分布自东北向西南倾斜,东薄西厚,地层堆积第一层为灰褐色农耕土,第二层为黄褐色硬土,第三层为春秋时期文化层,第四层为商文化层。商文化层遗迹有灰坑、房基、灰沟和墓葬,遗物主要为陶器,少量为原始瓷器。具体介绍如下:

图2 商文化遗存:陶器纹饰拓本

(1)陶器 共复原12 件。陶质可分夹砂软陶、泥质软陶、印纹硬陶、黑皮磨光陶四类。软陶数量较多,次为印纹硬陶,有一定数量的黑皮磨光陶。器形有高、豆、罐、氰、樽、钵、盘、缸等,以扁为大宗,次为豆。高多为夹砂陶,豆多为黑皮磨光陶,罐多为印纹硬陶,樽、钵、盘为泥质陶。纹饰以绳纹为多,其他还见有云雷纹、附加堆纹、指甲纹、席纹、刻划纹、方格纹、弦纹、曲折纹等(图2)。绳纹多见于鬲,附加堆纹施于器物肩部,云雷纹、方格纹多见于罐。

鬲 48 件,分三型。

图3 商文化遗存出土物

A 型:35 件。平折沿。G1:4,夹砂灰陶。方唇,口微外侈,颈腹分明,分档,锥足稍外撇。沿面饰三道凹弦纹,颈部饰弦纹,腹及挡部饰绳纹。口径18.8 厘米,高23.5 厘米(图3, )。G1:2,夹砂红陶。方唇,侈口,颈腹分明,分档,锥足。颈部饰绳结状附加堆纹,腹饰绳纹。口径16.8 厘米,高18.8 厘米(图3,⑤)。F1:1,泥质红陶。侈口,方唇,颈腹分明,分裆,锥足外撇。颈、腹均饰绳纹,足素面。口径13.8 厘米,高14 厘米(图3,①)。

)。G1:2,夹砂红陶。方唇,侈口,颈腹分明,分档,锥足。颈部饰绳结状附加堆纹,腹饰绳纹。口径16.8 厘米,高18.8 厘米(图3,⑤)。F1:1,泥质红陶。侈口,方唇,颈腹分明,分裆,锥足外撇。颈、腹均饰绳纹,足素面。口径13.8 厘米,高14 厘米(图3,①)。

B 型:10 件。斜折沿。T2④:2,夹砂灰陶。侈口,方唇,颈腹分明。颈部饰三角形窝纹,腹饰绳纹。口径16 厘米,残高5 厘米(图3, )。F1:3,夹砂灰陶。侈口,尖唇,鼓腹,颈腹分明,弧裆,锥足稍外撇。颈部饰绳结状附加堆纹,腹及挡部饰绳纹,足素面。口径20 厘米,高20 厘米(图3,

)。F1:3,夹砂灰陶。侈口,尖唇,鼓腹,颈腹分明,弧裆,锥足稍外撇。颈部饰绳结状附加堆纹,腹及挡部饰绳纹,足素面。口径20 厘米,高20 厘米(图3, )。

)。

C 型:3 件。H1:1,夹砂红陶。直口,方唇,唇面内凹。口沿外饰剔刺纹,颈部饰附加堆纹,腹饰间断绳纹。口径24厘米,残高9 厘米(图3,⑦)。

豆 21 件,分二型。

A 型:19 件。浅腹。G1:5,黑皮磨光陶。侈口,尖唇,折沿外斜,假腹。口径17.2厘米,底径12厘米,高17.6 厘米(图3 )。H2:1,泥质红陶。侈口,圆唇,平折沿,喇叭形圈足。圈足上部饰4 个倒三角形镂孔,下部饰一周凸棱。口径15.6 厘米,底径12 厘米,高16.8 厘米(图3

)。H2:1,泥质红陶。侈口,圆唇,平折沿,喇叭形圈足。圈足上部饰4 个倒三角形镂孔,下部饰一周凸棱。口径15.6 厘米,底径12 厘米,高16.8 厘米(图3 )。F4:1,泥质红陶。侈口,方唇,沿面饰两周凹弦纹。口径15.8 厘米,底径10 厘米,高12 厘米(图3

)。F4:1,泥质红陶。侈口,方唇,沿面饰两周凹弦纹。口径15.8 厘米,底径10 厘米,高12 厘米(图3 )。

)。

B 型:2 件。深腹。G1:6,泥质红陶,施纹。口径16.6厘米,残高5.5 厘米(图3 )。

)。

大口樽 4 件。G1:1,泥质灰陶,施黑腹饰篮纹。侈口,方唇,溜肩,弧腹,凹底。颈部饰麻花状附加堆纹,通体饰绳纹,腹部绳纹被螺旋状弦纹分隔。口径36.6厘米,底径12.6 厘米,高33 厘米(图3 )。T7④:1,泥质灰陶。侈口,圆唇,鼓肩。肩部饰两道绳结状及一道麻花状附加堆纹,腹饰绳纹。口径36厘米,残高8.5 厘米(图3,⑥)。

)。T7④:1,泥质灰陶。侈口,圆唇,鼓肩。肩部饰两道绳结状及一道麻花状附加堆纹,腹饰绳纹。口径36厘米,残高8.5 厘米(图3,⑥)。

瓤 3 件。F5:1,夹砂褐陶。侈口,圆唇,束腰,束腰处置箅内凸,锥足。器表饰绳纹。口径30厘米,高45 厘米(图3,②)。

缸 2 件。G1:8,夹砂红陶。敞口,方唇,斜腹,平底。口下部饰方块状附加堆纹,腹饰篮纹。口径22厘米,底径8厘米,高16 厘米(图3)。

钵 9 件。T7④:2,夹砂灰陶。敛口,方唇,唇面内斜,斜肩。表饰绳纹。口径16.6厘米,残高5.5 厘米(图3 )。F3:1,夹砂灰陶。直口,方唇,斜腹,平底。肩部饰弦纹,腹、底饰细绳纹。口径12.5 厘米,底径9 厘米,高9 厘米(图3

)。F3:1,夹砂灰陶。直口,方唇,斜腹,平底。肩部饰弦纹,腹、底饰细绳纹。口径12.5 厘米,底径9 厘米,高9 厘米(图3 )。T4④:1,泥质灰陶。侈口,卷沿,圆唇,鼓腹,平底,素面。口径25.6 厘米,底径15.6 厘米,高8.4 厘米(图3,⑧)。

)。T4④:1,泥质灰陶。侈口,卷沿,圆唇,鼓腹,平底,素面。口径25.6 厘米,底径15.6 厘米,高8.4 厘米(图3,⑧)。

盘 1 件(F3:2)。黑衣磨光陶。宽平沿,侈口,方唇,弧腹,矮圈足,底略外凸,素面。口径22厘米,底径13厘米,高5 厘米(图3 )。

)。

罐 27 件。G2:4,泥质红陶。敛口,圆唇,削肩,贯耳。腹饰绳纹。口径12厘米,残高6.5 厘米(图3, )。H1:3,夹砂红陶。直口,圆唇,广肩。肩饰附加堆纹。口径16厘米,残高4 厘米(图3

)。H1:3,夹砂红陶。直口,圆唇,广肩。肩饰附加堆纹。口径16厘米,残高4 厘米(图3 )。G2:5,泥质灰陶。侈口,方唇,斜折沿,领高而直。颈部饰弦纹,腹饰篮纹。口径24厘米,残高7 厘米(图3,④)。

)。G2:5,泥质灰陶。侈口,方唇,斜折沿,领高而直。颈部饰弦纹,腹饰篮纹。口径24厘米,残高7 厘米(图3,④)。

(2)原始瓷 仅1 件杯(G1:7)。尖唇,直口,平底。胎较薄,内外均施釉。杯内底饰有同心圆弦纹。口径9厘米,底径8厘米,高11 厘米(图3,③)。

商文化遗存是檀树咀遗址的主要遗存,发现有相当数量的房基、墓葬与灰坑。这些遗迹的分布具有相当的规律性,分居住区、墓葬区和垃圾区。大体以G8 为界,房基主要集中在东南部,灰坑主要在西部,墓葬主要在东北部,反映出早在3000 年前,当地的先民们对村落的布局具有比较明确的规划。

檀树咀遗址与铜岭矿冶遗址相距仅约2 公里,两遗址均以鬲为主要炊器,鼎少见,觑形器不见。檀树咀遗址所B 型鬲与铜岭古铜矿T5⑨D:2 鬲③一致,檀树咀商文化遗存常见的绳纹、附加堆纹、云雷纹、凸弦纹、席纹在铜岭商代遗存中同样存在。因此,它们属同类遗存,檀树咀遗址的居民可能就是古铜矿的开采者。

檀树咀遗址所出A 型高、A 型浅盘假腹豆、大口樽与吴城一期74秋T7⑤:1 扁、74 秋T7⑤:15 假腹豆、74 秋T7⑤二47 大口樽相似;B 型扁与吴城二期74 秋WT4H1:1 鬲、铜岭古铜矿T5⑨D:2⑤鬲基本一致。因此檀树咀遗址商代遗存与铜岭古铜矿商代遗存、吴城二期时间相当或略早,约为商代中期偏早。

檀树咀遗址所出扁、敲、大口樽、假腹豆与中原二里岗⑥上层基本相同。鬲是檀树咀商代遗存的主要炊器,未见地方特色的觑形器,与万年类型以鼎、献形器为主要炊器,多见圈底器的文化特征有着本质区别,受中原商文化的影响比较明显。

有关湮没的历史:瑞昌立县前古文明管窥的文章

齐桓公成为春秋五霸之首。但争霸战争加剧了各国内部的矛盾,于是出现了结束争霸的“弭兵”。这一期间,晋秦、晋齐之间也发生过大战,晋获胜。吴、楚之间多次发生战争。春秋时期各国的兼并与斗争,促进各国、各地区社会经济的发展、也加速了不同族属间的接触与融合。经过这一时期的大变动,几百个小国逐渐并为七个大国。楚怀王贪图便宜,遂与齐国破裂。先是与韩、魏争斗,后与齐国争斗。秦的统一是春秋以来社会发展的必然趋势。......

2023-09-25

魏晋南北朝时期,作为瑞昌文化的始兴期,各类文化还处于萌芽层面,但正是从这一时期开始,瑞昌才正式步入了文化社会发展的历史新阶段。以后历代瑞昌地域文化的发展都以此为基础,只是各门类在不同的历史时期有消有长。可以说,组成瑞昌地域传统文化基本架构的各文化单元,在这一时期已基本出现。......

2023-09-25

西晋铭文半圆方枚禽兽纹铜镜 该器物呈圆形,小圆钮。西晋青瓷唾壶 该器物喇叭口,束颈,垂腹,圈足。东晋银环 该器物呈圆形、椭圆体,通体呈灰色。南朝青瓷双系盘口壶 该器物侈口,束颈,白胎,肩部双环系及凹弦纹两道,丰肩,足部外侈,平底,通体施青绿釉。南朝青瓷莲瓣纹六系罐 该器物直口,平沿,白胎,肩部单,双桥形系,对称相间,系下两道凹弦纹,鼓腹,下腹部刻划莲瓣纹两道,平底,青绿釉不及底。......

2023-09-25

敛口,宽平沿,圆唇,束颈,鼓腹,小平底,三兽蹄状柱足。檀树咀遗址三层所出土罐类器中的束颈、广肩罐,为江西春秋时期罐的一大特色,米字纹、蕉叶纹、回字对角填线纹都是江西地区春秋时期的典型纹饰,反映出春秋时期瑞昌与江西其他地区考古学文化面貌的一致性。图85春秋遗物图2.墩北张出土的战国铜器。这一出土地点看来也是一处墓葬,其年代大概在战国早、中期。......

2023-09-25

取消郡县官入仕年限,缩短其任期,将服亲相临制度扩大化、制度化。孝武帝同时重用江东寒门沈庆之与伧荒北人柳元景,依照两人的功绩,先后提拔为三公,开启吴兴沈氏与河东柳氏攀升为南朝高门的起始之路,并开创南朝寒门、寒人以军功升为三公的先例。史载刘骏与母亲路太后亦有乱伦之嫌疑。南朝宋宗室大臣,宋文帝第十八子,母为荀美人。宋后废帝刘昱,立即召集文官武将于中书省商议对策,但众人未有言者。典签,也称签帅,或称主帅。......

2023-09-25

陈朝九江司马黄仂闻讯弃城而逃,豫章、庐陵、浔阳纷纷失守,包括瑞昌在内的江南广大地区正式列入隋朝统一版图。此时九江地区设3 县,分属2 郡,其中湓城、彭泽属九江郡,建昌属豫章郡。但这段时期包括瑞昌在内的赣北地区政区隶属变化频繁。此时的瑞昌,延续陈天嘉六年政区设置,属江州治范围。......

2023-09-25

据县名推测,此地应为汝南郡流民集中居区域。从北方南渡的侨民,起初并不纳税服役。土断政策的实行,逐步消除了侨民与土著人之间的界线,有利于南北各族人民的相互融合,大大促进了江南社会经济和文化的发展。这是北民南迁带来的生产经验和开垦丘陵荒地的结果,同时也是六朝政府重视旱作物推广的结果。其三,北方士民的涌入,大大推动了瑞昌地区的手工业生产。......

2023-09-25

夏、商、周很可能就是在三个不同区域所产生的三种不同的新石器文化基础上进一步发展的结果。例如夏、商、周都有其始生神话。让我们整理一下,最早有黄帝,从黄帝的儿子引申出不同世系,传下夏、商、周这三支,鲧、契、后稷是他们各自的始祖,而这三个始祖是同时期的人。《史记》已经明确记载,这三个朝代背后有三支长远的世系,而且这三支是同时建立、同时存在的,并不是单纯的先后顺序。......

2023-08-28

相关推荐