瑞昌新石器时代晚期遗址,正处于传说中的炎黄尧舜禹时期,约距今5000~4100 年。舜又称有虞氏,出生在姚墟,因舜治水有功,而接替尧担任部落联盟的首领。三苗是以蚩尤为君的九黎部落后裔。生活于新石时代晚期的瑞昌先民,文化归属于上述哪一部族文化集团呢?所见石器、陶器器形及工艺水平在这些遗址中也较为常见,说明当时瑞昌先民生产生活深受这些文化的影响,而且文化交往较为密切,更多的是接受这些文化的辐射。......

2023-09-25

1.合连山岩洞遗迹。1980年,铜岭钢铁厂工人在夏畈合连山一石灰岩山洞口,发现一批古动物化石,为旧石器时代瑞昌古人类存在的史实提供了一定的佐证。因为这批剑齿象牙、恐龙骨、羚羊骨等动物化石,正是那个时期瑞昌周边地区常见的动物类型,上述各遗址中几乎都可见到。同时这么多不同类型的动物化石,发现同时存在于同一山岩洞口,可以肯定是远古人类狩猎洞居时留下的遗迹。由于岩洞深处潮湿、无光,洞居时代的古人类都选择在朝阳、采光条件较好的洞口居住。经中国社科院古脊椎动物研究所鉴定,这批动物化石在地质年代上属于新四纪更新世地层中,距今约50万年,这说明旧石器时代中期瑞昌这块土地上,就有古人类活动。可惜的是,由于当时文物保护意识存在偏颇,而没有将这批动物化石出土的地点予以保护,也没进行更深入的发掘研究,山洞已为现代采矿毁坏,堆积化石的洞口已然无存,使我们无法进行更重要的人类活动遗迹的考古学观察,对旧石器时代瑞昌地区古人类活动窗口的了解因此失之交臂。

2.大路口遗址。大路口遗址位于瑞昌城区西郊台地上,高出地表10米左右,南距渡口河约1公里,四周开阔,总面积约6000平方米,1988年12月发现并采集了一批遗物。这次采集的一批器物及陶片,大多出自于遗址的西南面,其中石器有斧、镑、铲、戟、刀、凿、砺石,种类齐全,磨制精细。陶器有鼎足、罐、豆、壶口沿,多数为泥质灰陶,少量夹砂红陶及磨光黑皮陶,装饰大多素面,部分为粗(斜)及间断绳纹。在遗址表层,红烧土块到处可见。从遗址中农民开辟菜园地的部分断面来看,该遗址文化堆积丰富。大路口遗址中出土的圆锥形鼎足多见于江西省清江筑卫城遗址下层及修水山背文化中,具有新石器时代晚期特征,年代与其相当。根据出土遗物判断,属一处新石器时代晚期遗址。

出土文物简述如下:

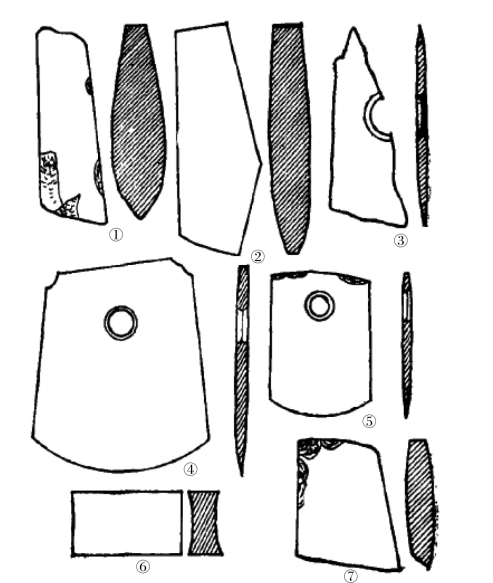

石斧1件。平面近似长方形,青色,砂岩,平顶,两面弧凸,双面刃,通体磨光。长18.7厘米,刃宽6.5厘米,厚4.5厘米(图1,①)。

石凿1件。平面呈有段形,顶斜,双面刃,通体磨光。长7.6厘米,中部宽3厘米,厚1.3厘米(图1,②)。

石钺1件。残,扁平体,青色,灰岩,尖状顶,双面刃,正中有对钻的大孔,通体磨光。长12.7厘米,刃部残宽4.7厘米,厚0.7厘米,孔径2.9厘米(图1,③)。

石铲2件。一件体扁平,梯形,青色,灰岩,平顶,弧形双刃,上部有对钻的穿孔,通体磨光。长14厘米,刃宽12.2厘米,厚0.8厘米,孔径2.1厘米(图1,④)。另一件体扁平,两侧平行,青色,灰岩,平顶,弧形双刃,上部对钻穿孔,通体磨光。长13.8厘米,刃宽10厘米,厚1厘米,孔径1.7厘米(图1,⑤)。

砺石1件。长方形,褐色,粗砂岩,两边磨成凹形。长11厘米,宽7厘米,厚2厘米(图1,⑥)。

石锛1件。扁平体,近似梯形,青色,灰岩,单面刃,大部分磨光。长8.8厘米,刃宽6.5厘米,厚1.6厘米(图1,⑦)。

图1 大路口遗址:石器

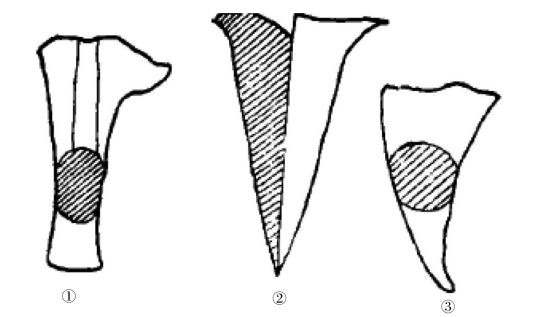

图2 大路口遗址:鼎足

鼎足3件。一件形似鸭嘴,内侧宽,外侧窄,夹砂红陶,表面光平,高5.5厘米(图2,①)。一件圆锥形,实心,夹砂红褐陶,表面光平,高6.2厘米(图2,②)。一件形似鹰嘴,足跟弯曲,实心,褐色,表面光平,高4.7厘米(图2,③)。

大路口遗址是瑞昌城区附近文化堆积丰富的一处遗址,其西南距螺石口遗址4公里,东距潘家堡遗址约700米,应对周围其他遗址的发展有一定影响和联系。

3.良田寺遗址。位于瑞昌市范镇良田村,1984年考古调查时发现。遗址属于山坡遗址,南面300米处有寺下河,北面山丘,东南面田野。因农民取土,致使文化层堆积遭受破坏,大量遗物暴露于地面。遗址东西长180米,南北宽100余米,总面积18000平方米。

根据采集的遗物进行比较观察,遗址有早晚不同性质的文化遗存,其中大部分为新石器时代晚期的遗物,如大量的夹砂红陶鼎足、陶罐、器盖以及泥质灰陶镂孔豆、磨光黑皮陶壶等。其他各种印纹软陶及硬陶的扁足、瓮、罐等为商、西周时期的遗物。新石器时代遗存中,以夹砂红陶为主的素面器物较多,这些器物大多都采用手制或轮制。其中圆锥形鼎足、凿形鼎足与太平岗遗址所出土的鼎足的形制完全一致;三棱形鼎足见于浙江舟山群岛新石器时代遗址;扁形鼎足见于常州武进寺墩遗址;器盖、豆与筑卫城遗址三层所出土的器盖、豆相似,这些都具有新石器时代晚期的特征,较接近浙江的“良渚文化”。

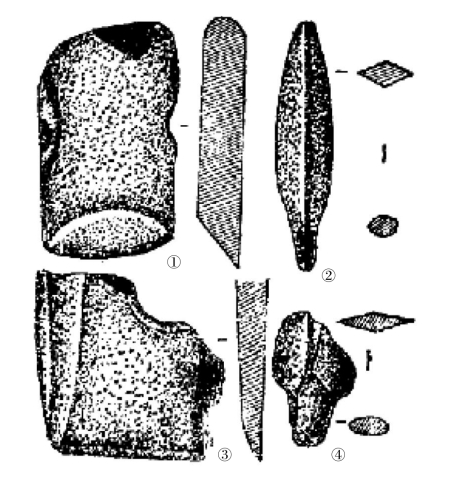

图3 良田寺遗址

所采集的主要石器:

锛为打制,灰石质,刃部及身部稍加磨光,身部稍加磨光,身部一侧磨有半圆形孔。长7厘米,宽4厘米(图3,①)。

镞分两式。Ⅰ式麻石质,柳叶形,中脊隆起,后有扁圆形挺,长7.6厘米(图3,②);Ⅱ式青石质,三棱形,另一面中脊有脱落痕迹,扁平挺,残长4厘米(图3,④)。

铲青石质,扁平磨光,中部穿孔,钻痕清晰,为一面直钻,残长5.5厘米,厚0.8厘米(图3,③)。

图4 良田寺遗址采集的遗物

所采集的主要陶器:

(1)夹砂红陶 数量最多,有粗、细砂两种,纹饰有弦纹、篮纹、绳纹、刻划标记等。可辨器形的有缸、盆、罐、樽、壶、杯、弩、豆把、鼎足、器盖、器耳、器底等。

缸 夹粗砂,均为手制,压印篮纹,厚1.3 厘米(图4,⑨;图4,③)。

浅腹盆 夹粗砂,侈口,外沿下饰两道凸弦纹(图4 )。

)。

罐 夹细砂,分六式:

Ⅰ式 侈口,圆唇,斜沿外折,腹外鼓。内沿及外沿各饰一道弦纹,内沿下及外颈部各饰四道弦纹(图4,②)。

Ⅱ式 敛口,斜折沿,球腹(图4,①)。

Ⅲ式 敛口,凹唇,斜腹。上腹部饰一道弦(图4,③)。

Ⅳ式 敛口,尖唇,斜沿外折,球腹。颈部饰两道弦纹(图4 )。

)。

Ⅴ式 侈口,折唇,外沿内凹(图4,⑦)。

Ⅵ式 尖唇,外沿饰弦纹(图4,⑩)。

樽分二式:

Ⅰ式 尖唇,侈口,斜沿外折。内沿饰一道弦纹,外饰一道断绳纹(图4,⑥)。

Ⅱ式 夹砂红褐陶,胎质松脆,侈口,斜沿外折。外腹部饰间断绳纹(图4 )。

)。

壶 夹细砂,火候较低。矮颈,侈口,斜唇(图4 )。

)。

杯 夹细砂,火候低。侈口,斜唇,斜腹(图4, )。

)。

背 夹粗砂,火候较低。直口,短平流,颈较细矮,腹颈分界不明显,颈下部有一孔,袋足已失,残高7.5 厘米(图,4 )。

)。

豆把 夹细砂,火候低。黄白陶,部分内胎呈黑色。细高柄,底沿外侈(图4, )。

)。

鼎足 分五式:

Ⅰ式 圆锥形,夹细砂。残高6 厘米(图4,⑤)。

Ⅱ式 长条凹槽扁凿形,夹细砂。高13 厘米(图4 )。

)。

Ⅲ式 三棱形,夹细砂,足正中有两道,凹槽,足外撇。残高5 厘米(图4 )。

)。

Ⅳ式 扁条凹槽扁凿形,上有刻划标记三道,夹细砂。残高55 厘米(图4 ;图4,⑥)。

;图4,⑥)。

Ⅴ式 扁带状形,硬陶,足部饰四条浅凹槽。残高,厘米(图4 )。

)。

器盖 夹粗砂,表面粗糙。圈足式钮,弧顶,敞口。顶径3.9 厘米(图4,⑧)。

器耳 夹细砂,耳中部起脊,呈三角形(图4 )。

)。

器底 夹细砂,外施红陶衣,内夹砂灰胎,圈足,平底。底径8 厘米(图4 )。

)。

(2)泥质红褐陶 数量较少,火候低,胎薄,质细腻。纹饰有绳纹、附加堆纹等。能辨出器形的有鬲和瓮两种。

鬲 侈口,短颈,尖唇,斜腹,通体饰绳纹(图4, ;图4,④)。

;图4,④)。

鬲足 裆部饰细绳纹,有明显的鹰嘴形实足跟。残高5.5 厘米。

瓮 敛口,上腹部饰附加堆纹一道,深腹斜直,通体饰细绳纹。

(3)泥质磨光黑皮陶 数量极少,火候较夹砂红陶稍高,胎薄,质细腻,胎有红褐色及黑褐色。器形仅壶一种。

壶 分二式:

I 式 胎黑褐色,侈口,表面磨光,颈部饰两道弦纹(图4 )。

)。

II 式 胎红褐色,侈口,斜沿外折,表面磨光,颈部饰一道弦纹。

(4)泥质灰陶及夹砂灰陶 数量少,夹砂灰陶较泥质灰陶火候稍高。纹饰有锯齿纹、弦纹。器形有豆把、帚、瓮、罐、钵、壶等。

豆把 泥质灰陶,胎薄,火候很低。豆盘与豆把分界明显,底较平。下底部有两道螺旋纹,把上有两个圆镂孔,一大一小。把残高3.6 厘米(图4 )。

)。

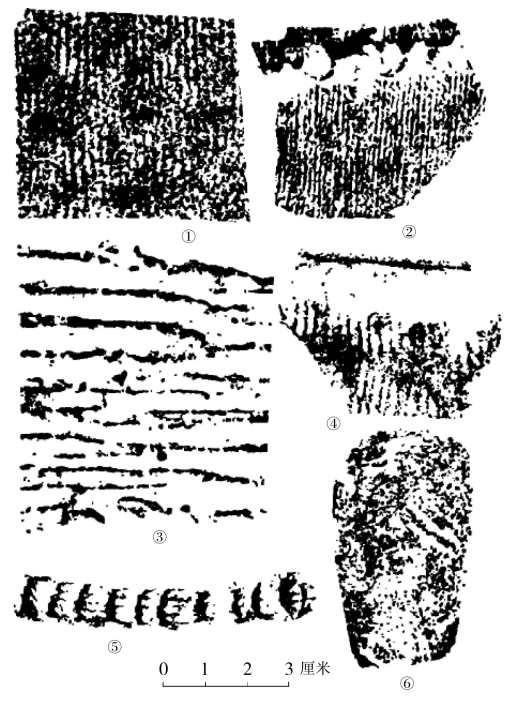

图5 陶片纹饰拓本

鬲 泥质灰陶,大侈口,斜直颈,袋足已失,通体饰细绳纹。

瓮 泥质灰陶,敛口,斜腹,肩部饰锯齿纹,腹部饰有绳纹。

罐 夹砂灰陶,腹部饰斜绳纹(图4, ;图5,①)。

;图5,①)。

钵 夹砂灰陶,浅腹,口微敛,沿下起一道棱(图4, )。

)。

壶 皆夹砂灰陶,分二式:

Ⅰ式 侈口,尖唇,束颈,斜腹(图4 )。

)。

Ⅱ式 直口,平唇,球腹(图4, )。

)。

有关湮没的历史:瑞昌立县前古文明管窥的文章

瑞昌新石器时代晚期遗址,正处于传说中的炎黄尧舜禹时期,约距今5000~4100 年。舜又称有虞氏,出生在姚墟,因舜治水有功,而接替尧担任部落联盟的首领。三苗是以蚩尤为君的九黎部落后裔。生活于新石时代晚期的瑞昌先民,文化归属于上述哪一部族文化集团呢?所见石器、陶器器形及工艺水平在这些遗址中也较为常见,说明当时瑞昌先民生产生活深受这些文化的影响,而且文化交往较为密切,更多的是接受这些文化的辐射。......

2023-09-25

民间相传,王乔爱好游历。老人说完,小鹿就跳起来走到王乔身边,十分亲热。王乔连忙把从小带在颈上的项圈取下来,送给小鹿。王乔收下告别了老人和小鹿,循原路爬出洞。听说王乔后来做了大官,还去过瑞昌斗笠顶山,可是小白鹿和老人已走,只有棋盘桌凳还留在台上。王乔洞位于瑞昌市城西10 公里,高丰镇乌石街南面斗笠山东北山腰上。如今,王乔洞因了王乔与传说,成为当地一景,更被誉为瑞昌古八景之一。......

2023-09-25

从目前考古发现看,瑞昌迄今未见旧石器文化遗迹,仅存一处疑似旧石器时代动物化石发现。长江中游地区包括以武汉为中心的湖北地区、以长沙为中心的长株潭地区、以南昌为中心的赣鄱地区及以铜陵为中心的安徽东南部地区,面积约40万平方公里。这一地区业已发现的旧石器时代遗址不到20处。小型石器主要为各种形式的刮削器和尖状器,所占比例达70%。小型石器的原料均来自硅质岩砾石。......

2023-09-25

这一时期,瑞昌地区也出现了利泽寺、普泽寺、筋竹寺、普济寺、宝严寺、资圣寺等一批历史上最早的寺庙。如此众多的佛寺在同一时期创建,说明当时瑞昌社会礼佛之风何等兴盛。瑞昌古史志中有关道教的零星史迹记载,从一个侧面反映了当时道教在瑞昌地区的传播状况。三国方士葛玄之侄孙,世称小仙翁。至曹魏时,玄学开始取代儒学而为主要的社会思潮。......

2023-09-25

七国之乱是发生在西汉景帝时期的一次诸侯国叛乱。七国之乱的平定,标志着西汉诸侯王势力的威胁基本被清除,中央集权得到巩固和加强。瑞昌与“七国之乱”的渊源颇深。据笔者考证,此“豫章郡铜山”,即为瑞昌铜岭古铜矿,非为宋人考证的今南昌城郊西山一带。以他为首的“七国之乱”发生后,汉景帝命周亚夫率军平叛,虎将罗衍为先锋,曾在此地与吴王刘濞叛军鏖战数日,叛军大败,刘濞只得带着残兵败将逃往东越,最后为东越士兵所杀。......

2023-09-25

商三足陶鬲 该器物折沿,方唇,束颈,三袋足,分裆明显。颈下满饰细绳纹。商假腹陶豆988 该器物折沿,方唇,浅盘口,喇叭状底座。把中部饰凸弦纹。商平底陶989 该器物敛口内折,方唇,折肩,斜腹,平底。商敞口陶盆990 该器物敞口折沿,小圆唇,折腹,圈足。高4.5 厘米,口径22.3 厘米,底径13 厘米。1999 年夏畈檀树咀遗址出土。肩部饰堆塑淘纹。高33.5 厘米,口径37.5 厘米。......

2023-09-25

铜岭矿冶遗址是继大冶铜绿山之后,中国发现的又一处重要的先秦时代铜矿遗址。经初步钻探,该遗址分布范围约5 万平方米,此次考古发掘面积2000 平方米。据有关专家推测,以上的种种迹象可以表明,这是一处结构紧密、组合完备的青铜器铸造遗存。荞麦岭商代遗址的发掘,对于赣北早商时期原始文化面貌、长江中游南岸地区商文化的南渐,以及中国早期青铜器的起源研究具有重要价值。其中一小块孔雀石经采用ICP 分析,含铜量高达40.12%。......

2023-09-25

瑞昌文化到这一时期才起步发展,与当时特定的历史条件密切相关。经济发展为文化始兴奠定了的物质基础。中华文化起源于中原,兴盛于中原。西汉罢黜百家、独尊儒术,东汉佛教传入中国,道教在社会生活中影响日益扩大,文学艺术开始兴盛,中原地区文化十分繁荣。南迁北民不仅带来了北方的先进生产技术,也带来了中原地区的先进文化,为瑞昌地区文化发展打下了良好的文化基础,由是始兴期的瑞昌文化打上了中原文化的深深烙印。......

2023-09-25

相关推荐