图2-46试验场地抽水井和观测井平面布置抽水试验现场工作要求:①各班人员必须严格职责,不得擅自离开岗位,需按时精确量测水位和水量。绘制抽水试验综合成果图。应用稳定流法和非稳定流法求含水层水文地质参数。表2-30含水层水文地质参数汇总......

2023-09-23

抽水试验为岩土工程勘察中查明建筑场地的地层渗透性、测定有关水文地质参数常用的方法之一。应根据勘察工作的目的要求和水文地质条件的差异采用不同的抽水试验类型。

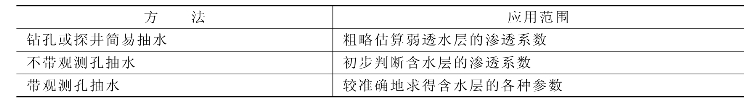

根据试验方法和孔数,抽水试验可分为三种,见表2-1。

表2-1 抽水试验方法及应用范围

2.1.1.1 抽水试验的目的、任务及其类型

1.抽水试验的目的

抽水试验是以地下水井流理论为基础,它是在井孔中抽水并观测孔中流量变化与渗流场在时间上和空间上状态分布特征的变化,达到查明建设工程场地水文地质条件,定量地评价井和含水层的水量,确定水文地质参数,为建设工程场地地下水处理方案提供依据。

2.抽水试验的主要任务

(1)测定钻孔(井)涌水量与地下水水位降深的关系,计算钻孔单位涌水量和最大可能涌水量。

(2)确定含水层的水文地质参数(如渗透系数、导水系数、给水度、贮水系数、压力传导系数、越流因素和影响半径等)。

(3)测定抽水降落漏斗的形态及其扩展过程。

(4)揭示地下水与地表水以及不同含水层之间的水力联系。

(5)确定含水层(或含水体)边界位置及性质。

(6)进行开采模拟,提供设计井群开采形式所必需的有关数据,如确定合理的井间距、井径、开采降深、开采流量等。

3.抽水试验的类型

按不同的分类原则,主要有以下分类。

1)按所依据的井流理论,可分为稳定流抽水试验和非稳定流抽水试验

(1)稳定流抽水试验是早期常用的方法,它要求抽水试验必须达到流量和水位降深相对稳定,并根据含水层岩性确定需延续一定长时间才能停止。应用稳定流理论分析抽水试验资料,应用稳定流公式计算含水层水文地质参数,如渗透系数、影响半径等。在自然界中,大都是非稳定流,只有在补给水源充沛且相对稳定的地段,抽水才能形成相对稳定的似稳定渗流场。所以,它的应用受到限制。

(2)非稳定流抽水试验在我国20世纪70年代起普遍应用,它要求流量或水位其中一个保持常量,一般多采用定流量或阶梯定流量抽水,观测水位随时间变化。非稳定流抽水的总延续时间一般以s-lgt曲线确定。在无限补给边界的含水层中抽水时,曲线出现一个拐点,延续一定时间即可停止抽水;当存在定水头、阻水边界或越流补给时,曲线应出现两个以上拐点。

用非稳流理论和公式来分析计算,较稳定流理论和公式更能接近实际和有更广泛的适用性。它能测定更多的参数,如导水系数、给水度、贮水系数、压力传导系数、越流因素等,还能判定简单条件下的边界,并能充分利用整个抽水过程所提供的全部信息,但解释、计算较复杂,观测技术要求较高。一般情况下,可对抽水试验的前期非稳定流阶段,按非稳定流抽水试验技术要求观测流量和水位;在抽水达到稳定阶段后,可按稳定流抽水试验技术要求观测流量和水位,并分别应用相应公式计算含水层参数。这样能最充分利用整个抽水过程的全部信息。

2)按抽水试验中抽水孔和观测孔的不同配置,可分为单孔、多孔及干扰井群抽水试验

(1)单孔抽水试验,是只在一个抽水孔(又称主孔)中抽水,而无观测孔。它方法简便,成本低廉,但成果精度较低,适用于规划阶段和初步勘察阶段,多布置在可能富水地段和具有控制意义的地段。通过单孔抽水试验,测定含水层(带)的富水性、渗透性及钻孔出水量与水位下降关系。

(2)多孔抽水试验,是在一个抽水孔附近配置有一个或多个水位观测孔的抽水试验。它能完成抽水试验的各项任务,除测定含水层的渗透系数和钻孔出水量以外,主要用来确定含水层在不同方向上的渗透性、下降漏斗影响范围和形态、补给带宽度,确定合理的井距、干扰系数、各含水层间或与地表水之间的水力联系,还可以用来进行流速试验及各含水层给水度的测定。所得成果精度也较高,但花费成本较大。故少量用于初步勘察阶段,更多地用于详细勘察阶段。对具有供水价值的参数区至少要进行一组多孔抽水试验。

(3)群孔干扰抽水试验(或试验开采抽水),是在两个以上抽水孔中同时抽水、造成降落漏斗相互重叠干扰的抽水试验。除抽水孔外,还配合若干观测孔进行群孔干扰抽水试验。虽然试验工作复杂,成本较高,但可获得较丰富、准确的水文地质资料。

3)按抽水井的类型,可分为完整井和非完整井抽水试验

由于完整井的井流理论完善,故一般尽量用完整井做试验。只有当含水层厚度大又是均质层时,为了节省费用才进行非完整井抽水,或为了专门研究过滤器“有效长度”时,则做非完整井抽水试验。

4.主孔及观测孔的布置

(1)主孔的布置。抽水主孔应主要考虑在以下地段布置:含水层厚度较大,或含水较丰富地段;地表水与地下水可能有联系的地段。

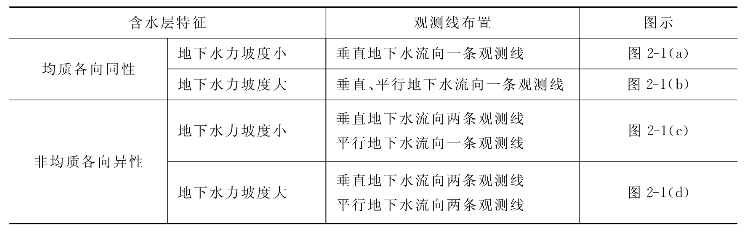

(2)观测孔的布置。观测孔在平面和剖面上的布置取决于试验任务、精度要求、规模大小、试验含水层的特征,以及资料整理和计算方法等因素。如只为消除“井损”或“水跃”的影响,只在抽水孔近旁布置1个观测孔即可。为求得可靠的水文地质参数,根据含水层性质和地下水径流条件可布置1~4排观测孔,如表2-2、表2-3和图2-1所示。

表2-2 观测孔与主孔距离间的关系

表2-3 观测线布置

图2-1 抽水试验观测孔平面布置示意图

观测孔的数目、距离及深度主要取决于试验的任务、精度要求和抽水类型。如需了解降落漏斗状态,则一条观测线上不应少于3个观测孔。如仅求参数,对于稳定流试验,一条观测线上应不少于2个观测孔;对于非稳定流试验,一条观测线上可取1~3个观测孔,但多数是取3个观测孔,以便使用多种方法(如s-lgt,s-lgr等方法)整理和解释资料。对于判定水力联系及边界性质的抽水试验,观测孔都不应少于2个。

观测孔间距应近主孔者小,远主孔者大。最近的观测孔与主孔间距离视含水层渗透性和抽水降深而定,可由数米至20m,以既有利于控制降落漏斗形状,又能避免观测孔位于紊流和三维流明显的地段为准则。对于非稳定流抽水试验,观测孔的间距应在对数轴上分布均匀,且能保证抽水初期水位变化的观测。观测孔间距的经验数据,可查看有关手册。

对于观测孔深度,一般要求深入试验段5~10m(除含水层很薄外);若为非均质含水层,观测孔的深度和滤水管位置应与抽水孔一致。

2.1.1.2 抽水试验的技术要求

1.稳定流抽水试验的技术要求

1)水位降深

一般正式抽水试验要求取得3个落程(降深)的资料,便于确定流量Q与降深s的关系(Q-s关系),以判断试验的正确性和推断涌水量。当对成果的精度要求不高,或对次要含水层试验,或因涌水量过小[如单位涌水量小于0.1L/(s·m)],或因抽水设备所限,最大降深未超过1m等情况下,可只作1个降深的抽水试验。如对地区Q-s关系已掌握,又能保证2个降深抽水结果的正确,可以只做2个降深的抽水。因为稳定流抽水的几种Q-s经验关系中都不多于2个未知系数,而且根据2次抽水资料,利用![]() 中的n值可以判定量Q-s曲线类型:n<1,不正常;n=1为直线型;1<n<2为指数型;n=2为抛物线型;n>2为对数型曲线。这种方法虽可节省一个降深的试验工作量,但可靠程度较差。

中的n值可以判定量Q-s曲线类型:n<1,不正常;n=1为直线型;1<n<2为指数型;n=2为抛物线型;n>2为对数型曲线。这种方法虽可节省一个降深的试验工作量,但可靠程度较差。

对最大降深值的要求主要决定于试验的目的。当测定参数时,降深值应小些,这样可以避免紊流、三维流的产生。为地下水资源评价和疏干计算,降深值应能保证外推至设计要求。当为判断边界性质和水力联系时,则要求有足够的降深使问题能充分暴露,因为有些层、带的隔水性能与边界两侧水头差有关。正式抽水的最大降深值smax,对潜水可取含水层厚度的1/3~1/2,承压水可取由静水位到含水层顶板为最大降深。其余两次降深可均匀分布,即s1= ,s2=

,s2= ,以便绘制Q-s曲线。最小降深和两次降深之差,一般均不得小于1m。在岩土工程设计施工中或地下水降水设计过程中,正式抽水试验一般进行3个降深,每次降深的差值以>1m为宜。

,以便绘制Q-s曲线。最小降深和两次降深之差,一般均不得小于1m。在岩土工程设计施工中或地下水降水设计过程中,正式抽水试验一般进行3个降深,每次降深的差值以>1m为宜。

2)稳定延续时间

稳定延续时间系指井(孔)的渗流场达到近似稳定后的延续时间。从抽水开始至渗流场稳定所需要的时间取决于地下水类型、含水层参数、边界条件及补给条件、抽水降深值等。潜水、弱渗透层、补给条件差以及降深大时,水流达到稳定所需要的时间长些。在不同勘察阶段,不同试验目的和不同含水层岩性的条件下,对抽水试验的稳定延续时间要求是不同的,一般要满足保证试验的可靠性。稳定延续时间愈长、愈容易发现微小而有趋势性的变化和临时性补给所造成的短暂稳定及“滞后疏干”所造成的假稳定。

若仅为测定参数,稳定延续时间要求短些,一般不超过24h;其他的,一般为48~72h。但无论何种目的的试验,最远观测孔的稳定延续时间都不得少于2~4h。

一般情况下,抽水孔水位波动不超过降深的1%即为稳定;但当降深较小,则以3~5cm为限。当用空气压缩机抽水时,主孔水位波动允许达20~30cm,观测孔以不超过2~3cm为准,但不能有趋势性的变化。涌水量的波动不应超过抽水量的5%。

3)水位及流量观测

抽水前需观测天然稳定水位。一般地区每小时观测1次,2h内所测数值不变或4h内水位相差不超过2cm者方可作为稳定水位;如天然水位波动,则可取水位的平均值作为天然稳定水位,或考虑消除水位波动的干扰影响。

抽水过程中,水位、流量应同时观测。观测时间应先密后疏。如开始时5~10min观测1次,以后则15~30min观测1次(按具体时间间隔要求)。

抽水终止或中断后,均应观测恢复水位。观测时间也应先密后疏,直到稳定。对恢复水位稳定的要求与抽水前天然稳定水位相同。如所测水位与抽水前有差异,可将差值以各降深之延续时间为权分配修正各降深值。

2.非稳定流抽水试验的技术要求

可分为定流量和定降深抽水试验。在实践中多用定流量试验。在自溢情况下,或当模拟定降深疏干或开采地下水时,也可使用定降深抽水试验。

1)流量和水位观测

对流量和水位观测的要求同稳定流抽水。但值得注意的是试验从开始至终了流量(或水位)均应保持定值。

试验时对动水位和流量要同时观测。抽水终止或中断后,均应观测恢复水位。其观测频率比稳定流试验加密,特别要求在开泵或停泵的头10~30min内,应观测到较多的数据,如按开始后1,2,3,4,6,8,10,15,20,25,30min进行观测,以后每隔30min观测1次。

2)抽水延续时间

非稳定流抽水试验的延续时间也取决于试验的目的、任务、水文地质条件、试验类型、抽水量及计算方法。不同抽水的延续时间差别很大,目前也无统一规定。仅就计算参数而言,在我国进行的试验,延续时间一般不超过48h。而根据国外资料,延续时间短者仅6h,长者为其100倍,其中,大多数为48~96h。

当试验层为无边界承压水时,常用配线法和直线图解法求解参数。前者虽然只要求抽水前期资料,但后者通常要求直线段能延续两个对数周期(时间以分为单位),则总的抽水延续时间约为3个对数周期,即1000min,约17h,故一般延续1~2d。如有多个观测孔,则要求每个观测孔的资料均符合上述要求。如流量为阶梯状时,则最后一个流量阶梯也应延续至满足上述要求。

当考虑越流时,如用拐点法或smax计算参数时,抽水应延续至能判定smax为止。如仅用配线法,则与其他情况下使用配线法相近,延续时间短些,如需利用稳定状态时段资料,则稳定段的延续时间应符合稳定延续时间的要求。

如试验目的在于判定边界位置和性质,延续时间应能保证任务的完成。例如对于定水头降水边界,抽水应至合乎稳定状态要求。对于直线隔水边界,抽水应延至s-lgt图上的第二个直线段,且延续一个对数周期往往为100min以上。对于一些隔水边界,两侧水头差达到一定数值时可以透水,因此,延续时间应保证边界处水位降深值达到预定值。

3.水温和气温观测

—般每2~4h观测一次水温和气温,必要时需记录地下水的其他物理性质等。

4.水样的采取

在抽水试验结束前,取水样做化学全分析和细菌分析,或某些特殊项目分析。做化学分析样品不少于2 000ml,并在一星期内进行;做细菌分析时水量需500ml,时间不得超过6h,水样瓶口要蜡封;某些特殊项目可按有关要求进行。

2.1.1.3 抽水试验设备及用具

抽水试验设备主要指抽水设备,用具包括流量计、水位计、水温计、计时器等。

1.抽水设备

抽水试验用的抽水设备种类很多,一般常用的为卧式离心泵、深井泵和空气压缩机等。

(1)卧式离心泵。离心泵的构造简单、体积小、装卸方便、出水量大、出水量易于调节,而且能汲送含砂量大的水,但其汲程较小,仅5~9m。一般在管井水位浅且出水量较大,特别是群井抽水时多采用它。

(2)深井泵。深井泵的主要优点是能汲取水位很深的水,而且出水均匀,但调节出水量比较困难,而且不宜汲送含砂量大的水,因此在水位超过10m以上、含砂量少的水井中,可以选用。

(3)其他类型水泵。其他类型水泵很多,可根据具体条件选用。例如,轴流泵适用于水量大,水位特浅的情况;射流泵、拉杆泵适用于水量小、水位深的情况;水锤泵适用于水量小且缺乏动力的情况;潜水泵适用于水位深、含砂量极低的情况等。

总之,抽水设备的选择,主要根据地下水的静水位、井的设计出水量、动水位、管井口径、出水含砂量以及抽水试验的其他要求而定。一般均要求抽水设备的出水量最好超过设计出水量。

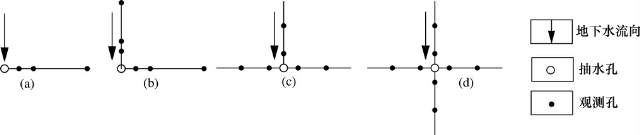

图2-2 三角形堰箱

2.测量流量用具

1)堰箱

堰箱为最常用的流量计。当水量较小时用三角形堰箱(图2-2),水量较大时用梯形堰箱,堰箱一般多用钢板制成,在群井抽水试验时,因临时需用堰箱过多,可用砖砌或木制的代用。

三角堰流量计算公式:

(3)当H=0.201~0.300m时,取上述两式所计算的平均值。式中 H——水头高度,用距溢流口板0.8~1m的标尺测量,标尺的零点和堰口在同一水平线上,m;

Q——流量,m3/s。

2)孔板流量计

孔板流量计的原理是在出水管末端或靠近末端设置一定直径的薄壁圆孔。抽水时测定孔口两侧水位差,或测定距孔口一定距离处(流量计置于水管末端时)的测压水头差值。此差值在固定的管径和孔口条件下,仅决定于流速。因此,根据这个压力差可以换算出流量。这种流量计的两种类型分别见图2-3和图2-4。其优点是轻便、精确。

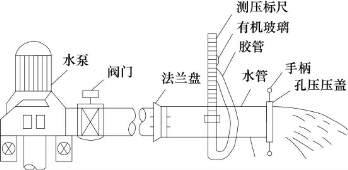

图2-3 孔板流量计安装示意图

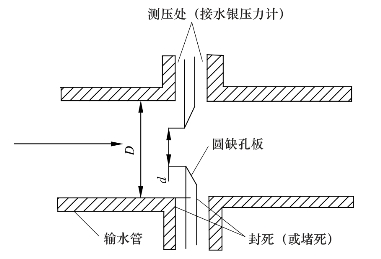

图2-4 圆缺孔板仪示意图

可用下式计算单位时间内通过截面的流量:

![]()

式中 Q——水流流量,m3/h;

d——孔板圆孔之直径,mm;

H——测得的压力差,即H=P1-P2,mm;

E——根据孔板眼直径d和水管内径D及孔板接法而确定的系数,如为法兰接法,则

式中,k为孔板排流系数。

(1)YKS-1型叶轮式孔口瞬时流量计:它是利用叶轮转速测定管中水的流速,从而换算出流量。叶轮转速由电子仪器读出。其优点是体积小,重量轻,操作简便。

(2)水表:使用水泵(离心泵、深井泵等)抽水,可用水表测量流量,为使其正常工作,要求水中不含泥砂等杂物。其测量误差为±(2%~3%)。

3.水位的测量用具

常用测定水位的仪器有电测水位计(以电表指示或灯泡指示、扬声显示)和浮标水位计。近年来压力式水位计和电容式水位计日益受到重视,上述均属于井下接触测量。新式的非接触测量的超声波水位计预计将会有较大的前途。

2.1.1.4 抽水试验资料的综合整理及其分析

1.现场资料整理

抽水试验过程中除了认真观测记录以外,需要在现场整理编制下列曲线图表,是为了了解试验进行情况,检查有无反常规象,为室内资料整理打下基础。

1)按稳定流计算

(1)绘制主孔水量、水位降深与时间过程曲线图(Q,s-t过程曲线图)。

当抽水试验正常时,图上曲线表现为:开始抽水时出现水位下降值和水量较大且不稳定。随抽水进行一段时间后,水位和水量都趋向稳定状态,呈现水位和水量两曲线平行,如图2-5所示。可根据曲线的变化趋势,合理判定抽水试验稳定时间的起点和抽水试验稳定延续时间。

图2-5 水位、水量与时间过程曲线

(2)有观测孔时,绘制各观测孔水位下降历时曲线。

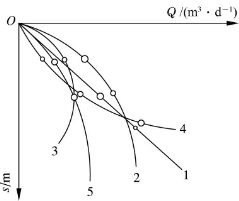

(3)绘制水量与水位降深关系曲线图[Q=f(s)关系曲线图]。

水量与水位关系曲线是将同一钻孔抽水试验中二次稳定降深值与相应流量值的交点连成曲线,如图2-6中曲线。对图中出现的各曲线的分析:

曲线1——承压水;

曲线2——潜水或承压-无压水或承压水受管壁(包括过滤器)阻力和三维流、紊流的影响;

曲线3——水源不足,或过水断面在抽水过程中遭到阻塞;

曲线4——当吸水笼头放置在过滤器进水部位时,表明抽水受三维流、紊流影响,属于正常现象;当吸水笼头放置在过滤器进水部位以上时,表明抽水试验有错误,应重做试验;

曲线5——表明某一降深值以下s增大,而Q不变,多属降深过大所造成。

绘制Q=f(s)曲线可了解含水层的水力特性、钻孔的出水能力,推算钻孔的最大涌水量,并检验抽水试验的正确与否。

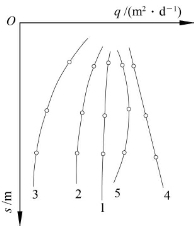

(4)绘制单位涌水量与水位降深关系曲线图[q=f(s)关系曲线图]。

单位涌水量与水位降深关系曲线是同一钻孔的抽水试验中三次降深值与相应单位涌水量的交点的连线,如图2-7中曲线。曲线1,2,3,4,5与Q=f(s)关系曲线中相应的情况相同。

图2-6 Q=f(s)关系曲线

图2-7 q=f(s)关系曲线

(5)绘制水位恢复曲线图。绘制方法同水位降深—时间过程曲线图。

当抽水试验正常时,所做的曲线变化规律应由陡直上升而逐渐平缓,最后呈水平状态。如果出现呈波浪状曲线,说明观测结果有问题。

利用水位恢复曲线可判断地下水类型及岩层的透水性能。如水位恢复较快,一般为承压水类型或强透水岩层;如水位恢复较慢,往往为潜水或弱透水层。

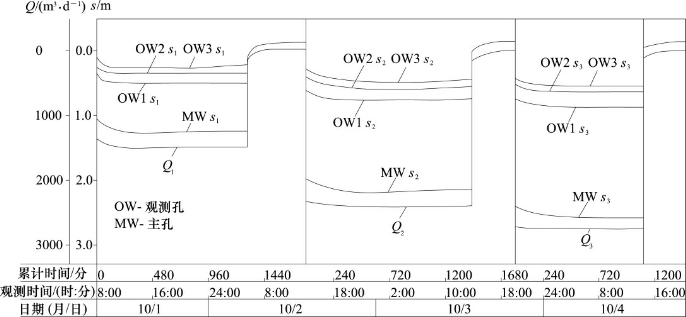

2)按非稳定流计算

(1)绘制水位降深与时间过程曲线(s-t过程曲线):绘制方法与前同,因非稳定流抽水试验抽水的时间较短,所以横坐标累计时间的比例尺可放大些;若同时有主孔和观测孔的资料,可分别绘制主孔和观测孔的s-t过程曲线。

(2)绘制水位降深与时间对数关系曲线(s-lgt曲线)。

(3)绘制水位降深与时间双对数关系曲线(lgs-lgt曲线)。

(4)绘制观测孔水位降深与主孔距离双对数关系曲线(lgs-lgr曲线)。

(5)绘制水位恢复与时间对数关系曲线[s′-lg(1+tp/t′)曲线],其中,s′为水位剩余下降值,tp为抽水开始到停止抽水时的累计时间(min),t′为抽水停止后算起的恢复水位时间(min)。

2.室内资料整理

(1)绘制钻孔抽水试验综合成果图,该图应包括下列内容:钻孔地质柱状图,钻孔施工技术结构图,Q,s-t过程曲线图,Q-s曲线图,q-s曲线图,抽水试验成果表,水质分析成果表,钻孔平面位置图。

(2)计算含水层水文地质参数:根据稳定流抽水试验资料和(或)非稳定抽水试验资料,应用多种方法分别计算含水层水文地质参数,并提交含水层水文地质参数汇总表。

(3)推算钻孔最大涌水量。

(4)编写抽水试验工作总结,主要内容包括抽水试验目的、要求,试验方法、过程,试验的主要成果,抽水试验中的异常现象及处理,质量评价和结论等。

有关工程地下水(第2版)的文章

图2-46试验场地抽水井和观测井平面布置抽水试验现场工作要求:①各班人员必须严格职责,不得擅自离开岗位,需按时精确量测水位和水量。绘制抽水试验综合成果图。应用稳定流法和非稳定流法求含水层水文地质参数。表2-30含水层水文地质参数汇总......

2023-09-23

图2-16钻孔注水试验示意图钻孔注水试验是野外测定岩(土)层渗透性的一种比较简单的方法,其原理与抽水试验相似,仅以注水代替抽水。用式和式求得的K值比用抽水试验求得的K值一般小15%~20%。在不含水的干燥岩(土)层中注水时,如试验段高出地下水位很多,介质均匀,且50<h/r<200,孔中水柱高h≤1m时,可按式计算渗透系数K值:式中,h为注水造成的水头高度,m;其余字母意义同上。......

2023-09-23

影响半径是利用单井抽水试验资料计算含水层渗透系数的原始数据之一。利用稳定流抽水试验资料求影响半径必须有观测孔中的水位下降资料,其求法有两种。......

2023-09-23

为了保证绝缘结构能够耐受上述四种电压的作用,绝缘结构必须经受冲击波耐压试验以及工频耐压试验的考验,并要求有足够的裕度。应指出,交流耐压试验必须经过非破坏性试验合格之后才可进行。如果在非破坏性试验已发现绝缘缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。......

2023-06-27

必要时可以根据这些观测值对试验降深进行校核。试验结束后,应按要求观测恢复水位。在抽水试验结束前,取水样作水质分析。当试验是为确定水力联系或研究咸淡水关系的变化时,应系统取样化验。......

2023-09-18

在设计阶段,首先由几个设计单位根据建设单位提供的基本资料和要求进行方案设计,并以图样的形式提供给建设单位,这样的设计称为初步设计。本课程的目的也就是培养和训练学生掌握和运用这种语言的能力,并通过实践,提高和发展学生的空间想象能力,训练形象思维,继而为培养创新思维打下必要的基础。这些都是为实现上述目的而必学的内容,具体来说,本课程的主要任务是:学习各种投影法的基本理论及其应用。......

2023-09-25

(一)施胶的目的纸张纤维之间存在着大量的毛细管,纤维本身又具有亲水性,使纸张具有较强的吸收液体的能力。因此,不同用途的纸或纸板,需要使用与使用过程相适应的检测方法。(六)施胶及施胶剂的发展纸张施胶历史悠久,几乎造纸发明伊始就采用了对纸张进行施胶的方法。......

2023-06-23

相关推荐