于是,信息服务成为“基地+联盟”的一个先行功能,进而形成其信息服务为保障的运行机制,主要以“基地”和“联盟”的网站建设为载体。其次,高校最具优势的功能是人才培养,“基地+联盟”以高职院校为主体,人才服务自然成为另一主导性运行机制。“基地+联盟”顺势而为,扬长避短,将技术服务作为主要的服务手段,进而形成了以技术服务为手段的运行机制。......

2023-09-23

绍兴市公共实训基地兼具人才培养(实训功能)和社会服务功能。就其校内定位而言,更多地着眼于高职学生的实训,是本校学生实训课程开设的重要场所;就其社会定位而言,还需承担起绍兴市公共实训的功能,不仅是绍兴市行业企业实践技能再教育的场所,还要承接市内其他中职、高中、地方本科院校的实训性课程。因此,绍兴市公共实训基地其实是连接学校与社会的一个关键性桥梁,但其主体定位还是公共性的社会服务。

绍兴市职业培训联盟主要具有社会服务功能,面向社会公众和企业职员,是技能培训和技能鉴定方面的联络性平台。因高校的四大功能中每一功能的内部实际上都蕴含了其他三大功能的内容。如此,“基地+联盟”虽以社会服务为主体,但兼有其他各项功能。

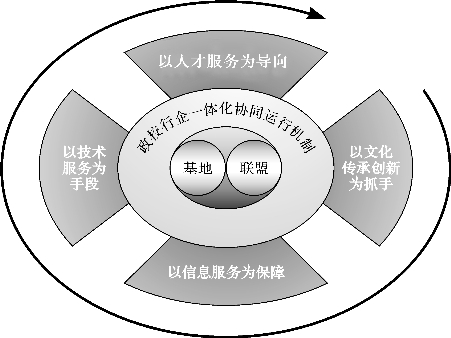

“基地+联盟”在运行过程中,其运作机制依循高职院校的四大功能,运作主体是政府、行业、企业和学校四方的协同,以信息服务、人才服务、技术服务和文化传承创新为主要内容(见图3‐1)。

图3‐1 “基地+联盟”协同运行机制

首先,作为虚实结合的双平台(公共实训基地为实体平台,职业培训联盟为虚拟平台),其主要是对外服务的,自然需要一个联络外界的信息服务功能。于是,信息服务成为“基地+联盟”的一个先行功能,进而形成其信息服务为保障的运行机制,主要以“基地”和“联盟”的网站建设为载体。

其次,高校最具优势的功能是人才培养,“基地+联盟”以高职院校为主体,人才服务自然成为另一主导性运行机制。以人才服务为导向的运行机制,力求服务的双向性,即一方面高校以“基地+联盟”为就业的出口,优先向联盟企业输送针对性服务人才,为联盟企业提供技术技能培训等服务;另一方面,企业以其产品和资金优势与高校共建实训室、实验室,优先吸纳联盟高校的教师下企业锻炼,以此来反哺高校的教师成长和人才培养。

再次,相对于本科院校或研究型大学,高职院校的优势不在理论性的学术研究方面,而在技术创新。在科研服务功能中,技术服务构成了高职院校以科研反哺社会和企业的主要方式。企业在与高职院校的合作中,看重的也是高职院校的技术服务优势。“基地+联盟”顺势而为,扬长避短,将技术服务作为主要的服务手段,进而形成了以技术服务为手段的运行机制。

最后,作为派生功能,文化传承与创新也在“基地+联盟”的协同育人机制中扮演着不可或缺的角色。一是企业形象塑造需要借助高校这块阵地,企业文化的提炼、总结与宣传也需要高校的参与;二是高职院校在与企业的接触中,将企业文化融入自身的人才培养中,以营造出仿真型的职业化情境。“基地+联盟”在长期的运营中,借助与诸多联盟企业亲密接触之利,自觉承担起校园文化和区域文化、企业文化、产业文化的传承创新,形成了多元文化融合的运行机制。

于是,信息服务成为“基地+联盟”的一个先行功能,进而形成其信息服务为保障的运行机制,主要以“基地”和“联盟”的网站建设为载体。其次,高校最具优势的功能是人才培养,“基地+联盟”以高职院校为主体,人才服务自然成为另一主导性运行机制。“基地+联盟”顺势而为,扬长避短,将技术服务作为主要的服务手段,进而形成了以技术服务为手段的运行机制。......

2023-09-23

学校下一步要继续引进国际高端培训项目,打造技术技能培训高地。技术技能型人才通过举办“技师、高级技师”培训班,提升班组长的专业知识和技能水平,并获得相关等级证书;通过举办技术技能人才培训班,使学员的技能得以进一步提高和强化,成为技能大师。班组长人才储备通过制订切合实际的教学计划,举办全日制“订单班”,培养一批后备班组长,充实到技术技能型、管理型、创新型人才队伍中去。......

2023-09-23

学校构建以工作过程为导向的实训课程体系,实现第一课堂教学内容、教学过程与工作过程的融合,为学生提供体验完整工作过程的学习机会,发挥主观能动性。逐步形成“以能力为本位,以工作过程为导向,以学生为主体”的实训课程体系,在机电、数控、电气三个专业率先开始实施,逐步推广。四是“以工作任务、课题为载体”的课程形态。......

2023-09-23

信息化办公栏目实现一站式服务,用户足不出户即可办理好参与公共实训的各类手续。且在网站建设过程中并非是浙江工业职业技术学院单方面的“孤军作战”,而是联合联盟企业和公共实训签约单位共同参与网站的建设,切实提高信息的针对性和应用性,为“基地+联盟”成员提供富有价值的增值性信息服务。2.会议与专项活动作为以网络化信息服务为主体的补充,以实体形式存在的信息交流活动是信息服务的另一种可资依赖的信息供给方式。......

2023-09-23

三个层次,由浅入深,构成了校企文化融合为主要内容的文化传承创新的主要途径。1.泛化:企业风采的巡回展示企业文化影响高职教育最常规的做法是通过宣传和展示的方式,让企业理念层面的内容泛化到大学文化中。技能文化节同样是一个企业广泛参与、企业文化深层渗透的舞台。更进一步的措施是,通过企业文化和校园文化的良好对接、融合,创生出一......

2023-09-23

浙江工业职业技术学院自实践“基地+联盟:技术技能人才协同式培育”模式以来,主动与地方政府、行业、企业协同合作制定各专业发展目标,实现了培养目标与企业人才需求的对接。委员会成员涵盖教育、经信、行业协会企业、科研院所、兄弟院校等,为人才培养目标的协同对接提供组织机构保障。3.教学过程与工作过程的协同对接教学组织实施是实现课程教学目标最直接、最关键的环节,它直接关系到教学效果的好坏和人才培养质量的高低。......

2023-09-23

培养创新创业实践指导教师队伍是高职学生创新创业工作的关键。另一方面学校邀请创新创业成功人士做兼职教师、讲座教师,定期或不定期到学校讲学、授课或做报告,带动教师的进步和发展,为创新创业实践提供师资保障。学校出台相关政策措施,努力保障创新创业指导教师队伍建设。......

2023-09-23

几年来,基地以学校国家职业技能鉴定所、特有工种职业技能鉴定所为平台,以“公共性、公益性、社会性、服务型”为原则,逐步成为绍兴地区技能人才培养和培训的重要服务平台。基地通过政策扶持、技术支持等措施,已与绍兴市20余家培训机构建立合作关系。先后与绍兴市现代培训职业学院、越城区职业技能培训指导中心、绍兴市建协培训咨询服务中心等共同举办了数控车工、多媒体制作员、建筑电工、建筑焊工等培训。......

2023-09-23

相关推荐