图2.1.12聚落分散组团布局示意图2.1.13马山县城至下群屯沿途聚落(一)南宁地形地貌复杂多变,其传统聚落形态十分自由与随机多变,地形结合特定微场所线性的水系及面性的水塘等,使南宁传统聚落的布局形态十分自由,不拘泥于固定的模式。图2.1.14聚落带状线形式布局示意图2.1.15马山县城至下群屯沿途聚落(二)传统聚落肌理。......

2023-09-22

(1)概况。

笔山村位于南宁市横县平朗乡,距南宁市区约70千米。笔山村属于丘陵地貌,全村总面积约700公顷。村落的兴起源于古代唯一的江海陆联运的茶马驿道,明代初期朝廷在此设置笔山驿,明清时期商贾往来孕育了笔山村。开村立基始于明天顺四年(1460年)。整个村落地形高差大,根据地形依山而建,错落有致。村落整体风貌保存较好,有以“花屋”为代表的清代民居群落,居民均为李氏家族(图2.3.13)。

图2.3.13 笔山村鸟瞰

(2)村落格局。

笔山村依山傍水,树木葱郁,其位置、朝向、布局的选择基本按照“前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎”的传统建筑布局观念要求。住宅多以院落式为主,宅前水塘,宅后高树。村落呈圈式布局,外围普种树木。村落整体被群山环绕,聚大自然灵气于一处,体现出中国传统“天人合一”的思想理念。村落街巷空间狭窄,曲直多变,从建筑私密空间到公共空间层次丰富,户与户之间可分可合,村落边界明确,具有较强的防御性(图2.3.14、图2.3.15)。

图2.3.14 笔山村空间格局

图2.3.15 笔山村空间序列

(3)建筑特征。

笔山村传统民居保存较为完整,年代基本为清代到民国时期。村落历史建筑以“花屋”为代表,该建筑因灰雕和木雕上都描绘了富贵牡丹的图样,门窗上都雕刻了精致的图案,到处都是花卉的图样,所以老百姓习惯称其为“花屋”。其始建于清乾隆二十年(1755年),历经200多年的持续扩建,现存建筑面积为4000余平方米,大小房屋共72间,是壮族干栏及客家围屋建筑的综合体。花屋主要建筑节点有照壁、前庭地坪、正门(山门)、庭院、前厅、木隔屏(照壁功能)、天井、正厅、后堂、后花园等,整个建筑群共有大大小小15个独立却又互通的院落。“花屋”主厅堂内立有约8米高的以“双凤朝阳”为主图案的镂空木雕神龛,下设牡丹、缠枝莲、蝙蝠等花雕供台及中堂家具,这些是其技术精华所在。

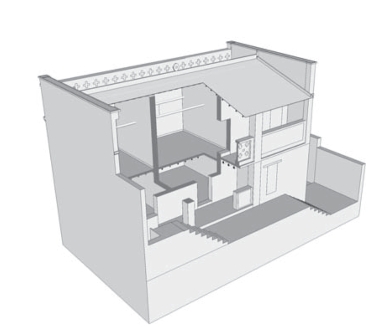

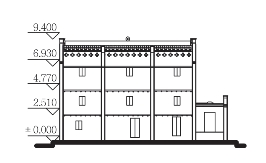

“花屋”侧房是一座三层小楼,是壮族干栏及客家围屋建筑的融合。其宅基为长方形,东西窄,南北长,底层布置厨房、杂物等空间,楼上两层为生活起居空间。建筑采用石材墙基与青砖墙体作为承重结构,屋面为木构架,与局部联系梁和承托屋檐出挑的木挑手承载青瓦屋面。整座建筑物外墙十分封闭,仅开有6个尺度极小的窗户,具有极强的防御性。走廊及屋顶围栏均用砖石搭建,采用“十”字镂空砌筑(图2.3.16至图2.3.21)。

图2.3.16 笔山村宗祠

图2.3.17 笔山村传统民居细部装饰

图2.3.18 笔山村传统民居剖视

图2.3.19 笔山村传统民居平面

图2.3.20 笔山村传统民居立面

图2.3.21 笔山村传统民居剖面

有关南宁历史建筑与传统聚落的文章

图2.1.12聚落分散组团布局示意图2.1.13马山县城至下群屯沿途聚落(一)南宁地形地貌复杂多变,其传统聚落形态十分自由与随机多变,地形结合特定微场所线性的水系及面性的水塘等,使南宁传统聚落的布局形态十分自由,不拘泥于固定的模式。图2.1.14聚落带状线形式布局示意图2.1.15马山县城至下群屯沿途聚落(二)传统聚落肌理。......

2023-09-22

苏氏民居位于江南区白沙村白沙一队,为清代举人苏元初于道光十四年所建,于2002年被列为市级文物保护单位。苏氏民居门匾上的“文魁”两个烫金大字,是清代道光皇帝赐予苏氏祖先苏元初的。苏氏民居世代居住着苏家的子孙,由于“文化大革命”时期的动乱,其中的很多文物已经流失,但苏氏民居仍然屹立不倒。到20世纪90年代,苏氏宗族子孙各自成家,才陆续搬出苏氏民居。图1.6.76苏氏民居主入口图1.6.77苏氏民居建筑细部......

2023-09-22

2000年,南宁市出台《南宁市历史传统街区保护管理条例》,2013年出台《南宁市历史街区和历史建筑保护管理条例》。随着历史建筑保护相关法规的颁布,各级文物保护单位的核定及修缮利用,南宁市更大范围内的更多历史建筑将得到有效保护,将更有利于发掘其历史意义和价值。表3.1.1南宁市历史建筑文物保护单位分布情况存在问题。目前,南宁历史建筑保护法规对不法分子的约束力不强,对一部分历史建筑的保护依然缺位。......

2023-09-22

那朗村地处南宁市雁江镇东南部,距南宁市区100余千米,总面积约200公顷。那朗村属于局地小平原地貌,区域水系发达,水体从北、东、南三面环绕,西侧与良田接壤。那朗村始建于明代末期,至今已有400余年历史,为汉壮文化交会地带,现存天井院式明清住宅50余栋。图2.3.107那朗村空间格局建筑特征。图2.3.108那朗村传统民居图2.3.109那朗村传统民居剖视图2.3.110那朗村传统民居剖面图2.3.111那朗村传统民居立面图2.3.112那朗村传统民居平面......

2023-09-22

持续更新,延续风貌。同时,保护非物质因素的稳定与延续,引导村民在生活生产方式、民俗活动、民间艺术等方面延续传统、传承文化,并积极汲取新的养分,促进传统文化的不断发展。规划设计部门要主动调查居民的生产方式、生活水平、生活方式,并在规划中充分考虑这些因素;开发商要保证村民在保护性的开发中受益,或者补偿他们由于保护传统聚落与历史建筑而丧失的机会成本。......

2023-09-22

图2.2.1芦圩古镇鸟瞰南街格局采用传统仿生造物法则,整个形态与龙相似,龙头在北,龙尾在南,分头铺、二铺、五铺等,各个铺段就像龙的身节,各个巷道就像龙爪,由北向南蜿蜒伸展,气质古朴。图2.2.2芦圩古镇空间格局图2.2.3芦圩古镇街道空间建筑特征。芦圩古镇传统建筑以黄氏古宅为代表。......

2023-09-22

坛洛老街始建于明代末年,历史悠久,一条街记录并传承了这一方土地所滋养的文化,真可谓“江水聚灵气,老街存古风”。坛洛老街曾是一条商业长廊,也是文明的传送带,当年古镇的大部分商店、客栈等都集中于此。图2.3.101坛洛老街空间格局图2.3.102坛洛老街街道空间图2.3.103坛洛老街传统民居剖视图2.3.104坛洛老街传统民居立面图2.3.105坛洛老街传统民居剖面图2.3.106坛洛老街传统民居平面......

2023-09-22

根竹坡之名来源于其地形地貌,建村于明代正德年间,距今已有500多年历史,主要姓氏为邓、陈二姓。根竹坡地处邕江上游,地形特征明显,山丘、水体、溪流、微小盆地纵横交错。锦江村根竹坡地势较为平坦,村落整体布局依坡就势,以密集组团形式聚集,住户较为集中。图2.3.63锦江村根竹坡传统民居图2.3.64锦江村根竹坡传统民居剖视图2.3.65锦江村根竹坡传统民居平面图2.3.66锦江村根竹坡传统民居立面图2.3.67锦江村根竹坡传统民居剖面......

2023-09-22

相关推荐