平原盆地型聚落主要分布在南宁中部、东北部邕江,以及左右江及其支流两侧的河谷盆地上。图2.1.1山地丘陵型聚落示意图图2.1.2平原盆地型聚落示意图民族划分与分布。根据聚落的布局形制及规模大小等因素,可以将南宁市域传统聚落划分为规整形态聚落和自由形态聚落两种类型。规整形态聚落是整个南宁市域范围内传统聚落主要的形态类型。图2.1.4村寨沿河自由布局示意......

2023-09-22

(1)选址及布局。

①历史因素——高山瑶,半山苗,平地汉,壮侗住山脚。人口迁徙与耕种方式是影响传统聚落选址与布局的重要原因。自秦汉以来,由于朝廷屯兵及巩固政权的需要,随军南下的中原汉族占据了南宁地区广大的河谷平原地带,壮族作为南宁的世居民族,大多也选择在山脚及河谷平原地带生产与生活,侗族、苗族、瑶族等其他少数民族用地受挤压,只能向山区迁徙,慢慢形成了“高山瑶,半山苗,汉人住平地,壮侗住山脚”的说法(图2.1.5)。

②生活、生产因素——山包村、村包田、田包水。南宁自古就以农耕稻作文明为主,自然会选择在能够种植作物的地方生产和生活,形成了“山包村、村包田、田包水”的用地布局模式(图2.1.6)

图2.1.5 民族居住区高度分布特征

图2.1.6 民族居住区村庄与田园布局特征

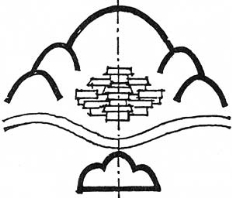

③传统建筑选址因素——有山有水,山环水抱。南宁所辖区域受广府文化、岭南文化、中原文化的影响,传统建筑选址观念在传统聚落的选址及布局中起到了极其重要的作用,聚落的空间特征具有明显的传统建筑选址布局特点(图2.1.7)。其主要特点是有山有水,山环水抱;有良好的朝向;有宝塔、楼阁、牌坊、桥梁等构筑物,营造水塘、树林等布局要素明显;聚落宗祠布置在聚落布局最佳的位置。

(2)空间结构。

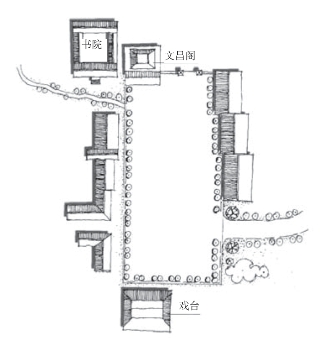

①以体现血缘关系的向心结构。南宁传统聚落社会系统是以血缘关系为纽带,受到封建礼制思想的影响,宗族观念根深蒂固,并深刻地反映在聚落的布局中。强烈的宗族观念,导致以家族的宗祠以及宗祠周边的广场、戏台等为核心,宗祠及其周边区域成为传统聚落社会、生活的中心,也是聚落布局的核心,形成了内聚向心的布局模式。祠堂的空间核心地位,同样表现为对整个聚落的控制,通常布置在聚落布局的最佳位置,但并不拘泥于布置在聚落的几何中心(图2.1.8)。

图2.1.7 最佳村寨选址模式

图2.1.8 笔山村李氏祠堂

图2.1.9 蔡村蔡氏书院公共空间

图2.1.10 宾阳古辣镇冈义戏台公共空间示意

聚落初建时期,村宅围绕祠堂布置,祠堂是聚落的中心场所;聚落的发展阶段,随着人口的增加和宗族的分支,由总祠演变为支祠,支祠成为本支系团块的中心场所;聚落的成熟阶段,随着支系的进一步分化,又形成小的分支,从而形成更小的团块。与这一基本宗族观念相对应,南宁传统聚落形成祠堂为核心的宗族分支为枝干的聚落团块布局结构。南宁传统聚落由于受地形环境约束,其发展规模受到限制,大部分传统聚落处在基本结构与发展结构阶段。

②体现交往关系的向心结构。围绕公共建筑形成的广场、水体等场所,通常位于聚落入口、戏台、祠堂、书院(私塾)、庙宇、码头、市场周边,是整个聚落公共活动的区域(图2.1.9)。

南宁传统聚落重视公共交往空间的营造,中心场所一般以聚落公共建筑为标志,是聚落营建行为的基准点,单体居住建筑均以此为中心(物理或心理位置中心)建造,突出传统聚落交往空间中心的文化认同。同时,南宁属于外来移民与少数民族生活交接区,新中国成立以前,山匪侵扰及种族、家族冲突时有发生,中心交往空间场所在凝聚与团结人心方面起到重要作用,是聚落营造活动中的重中之重(图2.1.10)。

(3)聚落形态。

聚落选址主要在平原和丘陵地区,用地平坦、开阔,聚落形态规整。其布局形态可以划分为集中紧凑式、分散组团式、带状线形式三种类型。

①集中紧凑式。聚落密集布局在地势平坦、土地肥沃的地区,内部形成网络型路网结构。南宁全年湿度高,为应对夏季闷热的高温天气,南宁传统聚落采取低层高密度的集中紧凑建筑布局模式。从聚落层面来看,整个聚落由于建筑、街巷等空间获得的太阳辐射热量不同,有利于聚落形成热压通风,改善聚落局部气候。从单体建筑层面来看,单体建筑相互遮挡,可以尽量减少建筑受到的太阳辐射,有利于居住空间的微热环境的营造(图2.1.11)。

图2.1.11 宾阳县新桥镇白岩村

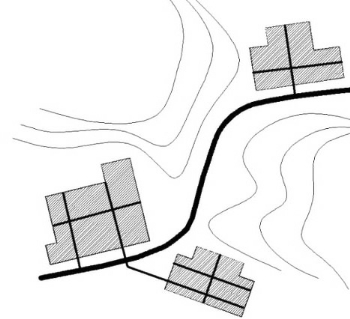

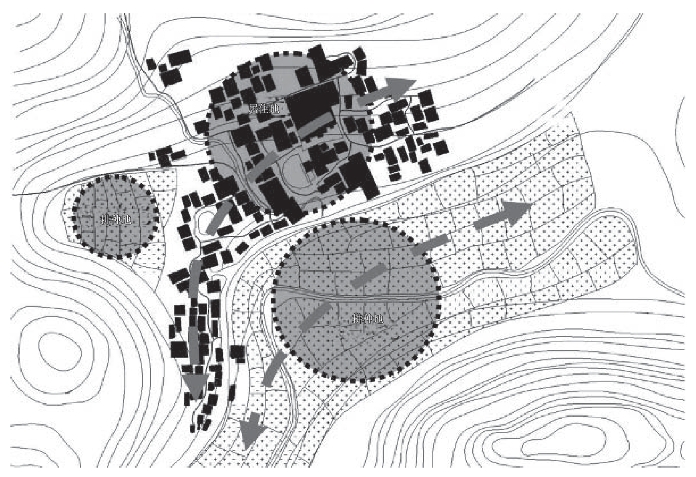

②分散组团式。受山体、河流、水塘等自然因素限制,或受围绕庙宇、宗祠等特定建筑和宗族观念等社会因素的影响,聚落呈组团式布局,但各组团间联系较为紧密,仍然是一个整体(图2.1.12、图2.1.13)。

图2.1.12 聚落分散组团布局示意

图2.1.13 马山县城至下群屯沿途聚落(一)

南宁地形地貌复杂多变,其传统聚落形态十分自由与随机多变,地形结合特定微场所线性的水系及面性的水塘等,使南宁传统聚落的布局形态十分自由,不拘泥于固定的模式。传统聚落的形态由选址地山的围合形态与水的走势形态所决定,山水的复杂形态使传统聚落呈现出一种随机多变的特征。传统聚落因地理形态所表现出的空间均质性特征,结合地形传统聚落在平面布局上表现为“巷道+建筑”的组合方式,在形体意象上表现为整体随地形的走势而变化。

③带状线形式。聚落沿河流、公路或者山脚呈带状布局(图2.1.14、图2.1.15)。水系与山体走势不仅对南宁传统聚落的地理分布、形态特征、内部空间结构、自然与历史文脉的形成过程产生重要影响,而且对营造聚居的文化观念更是至关重要。尤其是水系,对于聚落来说,不仅要解决日常生活用水之需,而且要解决水稻种植之用。水系与大量的可耕地并置是聚落可持续发展的前提条件。但绝大多数情况下,自然水系不能满足人们的生产与生活需要,通过对其进行必要的改造,形成人工水系来灌溉良田以及调节水量。同时,为了交通的需要在其上设置桥梁来联系内外,将各种相关的节点联系起来形成线性聚落模式。

图2.1.14 聚落带状线形式布局示意

图2.1.15 马山县城至下群屯沿途聚落(二)

(4)传统聚落肌理。

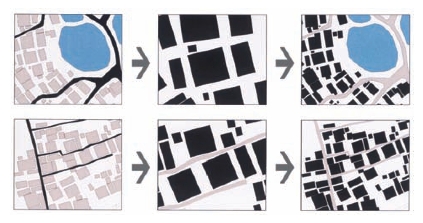

南宁传统聚落肌理依据现状可以分为传统型、继承型和更新型三种。

①传统型。传统型肌理的街巷体系和传统型建筑尺度是构成传统型建筑肌理的重要元素。南宁传统民居街坊具有低层高密度的肌理特征,传统型街巷幽深曲折且分布密集,以宗族为组织的纵向院落发展和以鱼塘或公共开放空间为中心的放射性布局是构成肌理的特色元素。传统型建筑受以儒家为代表的中原文化影响较深,多为硬山搁檩的汉式民居(图2.1.16)。

图2.1.16 传统型空间肌理分析

②继承型。继承型肌理是随着时间的变化和聚落的发展而产生的,其主要的特点是传统建筑的布局形式和在建筑材料上有所变化。继承型聚落的建筑基本继承了传统建筑的风格和院落格局,在原有肌理上进行替换或新建,其街巷空间尺度逐渐变大,以适应居民生活的需求(图2.1.17)。

图2.1.17 继承型空间肌理分析

③更新型。更新型肌理表现为街巷空间相对宽敞,线形变直,建筑尺度变大,建筑形制单一,呈并列式出现。公共建筑则规模宏大,建筑高大。其建筑材料的使用和建造方式以及建筑的结构都与传统建筑有着很大的差别(图2.1.18)。

图2.1.18 更新型空间肌理分析

(5)传统聚落空间意象。

本书借鉴凯文·林奇(Kevin Lynch)分析城市意象的方法来分析南宁传统聚落空间,同时考虑到其他要素在传统聚落中的重要性和差异性,增加了“环境景观”意向要素的分析,力求能更直观地感受到传统聚落的意向特征。

①路径。从路径的联系形式来看,传统聚落的路径包括水路和陆路两种形式。在靠近大江大河的村庄,水上路径是其对外联系的主要方式,也往往是该聚落重要的、可识别的特色要素之一。如扬美古镇,从发展至今所形成的八个码头,构成了外界进入聚落和识别聚落的关键要素。

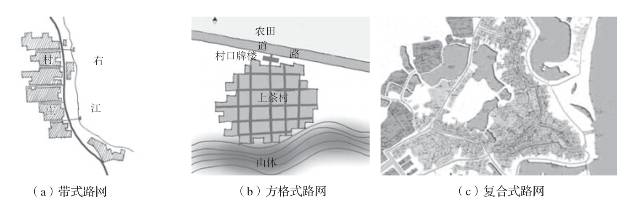

从路径几何形态来看,可以分为带式、方格网式和复合式。方格网式在平原地区规整式的聚落最为常见。自由式路径多存在于自由式聚落,往往是受到地形地貌条件限制所致(图2.1.19)。

图2.1.19 传统聚落路径模式分析

从路径的空间尺度看,按照卢原义信的外部空间理论,南宁的聚落内部道路可以分为两类。

一类是聚落的干路,道路宽度与两侧建筑高度之比一般在(1~2)∶1之间,道路宽度多为4~6米,空间没有压抑与排斥的感觉。

另一类是巷道,巷道是联系干路与住宅之间的小路,道路宽度与两侧建筑高度之比均小于1∶1,一般而言,道路宽度往往在1~3米之间,每隔一段路程往往会营造池塘、广场等开放空间形式,避免了因狭小路径过长而造成的压抑感。

从聚落路径的铺地材质看,传统聚落的道路铺地材料多为青砖、卵石和条石等材料,材质自然古朴,体现了人与自然和谐共生的生态意识雏形,且石板间杂生的青苔和野草更增添聚落的乡土气息,具有很强的亲切感。其中,铺设方式有自然的,也有经过刻意追求艺术形态铺砌的各种形态。

②边界。汉族或受汉族文化影响较深的少数民族聚落往往有较为明显的边界。汉族聚落形成明显边界的原因,除建设形制外,还与它们的周边环境有关。汉族聚落大多坐落在地势较平坦的地区或交通要道两侧,道路、农田、水面等主要环境要素多处于同一平面,聚落建设受限制较小,横向边界和竖向边界均较为明显。

少数民族聚落往往没有明显的边界。少数民族聚落多处于丘陵地带,地形变化较大,聚落多依地形地势而建,民居建筑与自然山水环境融为一体,边界较不明显(图2.1.20)。

③节点。与城市节点不同,传统聚落的节点往往受到自然环境的影响和限制,地域化特征明显,因聚落而异,各有不同。其主要类型有交通型节点与公共空间节点。

图2.1.20 邕宁区蒲庙镇孟连村那莲屯边界示意

图2.1.21 木村坡聚落入口

码头、桥梁、道路交叉口是主要交通节点,是各种交通汇集、换乘的区域,同时也成为人们集散、消暑纳凉的一处节点空间,颇具情趣。

公共空间节点主要是指围绕公共建筑形成的广场、水体等场所,通常位于聚落入口、戏台、祠堂、码头、市场周边,是整个聚落公共活动的区域(图2.1.21)。

④标志物。标志物在空间上具有统领全局的作用,分为自然标志物和人工标志物两种。一般来说,汉族传统聚落的自然标志物往往是树木,人工标志物一般是塔、牌坊等,其通常建造在与聚落有一定距离又十分重要的地方。少数民族聚落以人工标志物为主,这些人工建造物往往既具有实在的生活意义,又有其使用上的功能,当然也有纯象征意义的标志物,如图腾等。

大树:种植在聚落水口等重要交通节点及主要公共活动空间等处,历史悠久的大树常成为各种公共空间的核心。

古塔、古亭、古阁:出于传统建筑选址的考虑,一般布置在地势较高的地方或者聚落水流的下游,是整个聚落的视觉中心。如隆安榜山文塔、横县峦城镇高村承露塔、武鸣区文江塔、太平镇葛阳村文昌阁、宾阳县城北合岭村回风塔、大桥镇水美村秀峰塔、扬美古镇魁星楼等。

牌坊(楼):一般布置在重要的街道或聚落入口处(图2.1.22)。

⑤区域。区域为传统聚落的功能分区意象,其包含功能与场所的含义。功能与形态是文化的外显,南宁传统聚落空间区域在形态上表现为多样化特征。从功能作用来看,传统聚落的区域可以分为交通区域、居住区域、公共活动区域和生产区域。

交通区域以街巷为主。街巷是南宁传统聚落的重要交通区域,人们的生活交往均依靠街巷来实现,在传统聚落空间中发挥着非常重要的作用。南宁传统聚落建筑密集,尤其是巷道宽度通常小于2米。它们的宽度决定了建筑之间的邻近关系,增加了居民碰面的机会,促进邻里交往。巷道是传统聚落的“公共客厅”。

居住区域是人们生活起居的场所,一般布置于传统聚落的中心地带,是传统聚落中最主要的构成部分,包括单体住宅与院落族群等,包含不同功能和性质的空间。

图2.1.22 扬美古镇金马街牌楼

由建筑围合而成的中心广场、场院空间等是南宁传统聚落的公共活动区域,其空间从聚落到单体建筑表现为一定的层级,为居民提供了丰富多彩的空间场所,与整个聚落环境也相协调。

传统聚落周边的耕种地是其最主要的生产区域,以稻作农耕为基础的传统聚落选址最重要的考量因素就是土地,有了足够的可耕种土地,农业生产才能自给自足。为了生存与生产,聚落一般秉承“近地优势”,生活区域到劳作区域的距离适宜,而居住区到耕作地的距离取决于耕作技术、农具和两地往返时间,一般以徒步20~30分钟的距离为耕作半径(图2.1.23)。

⑥环境景观。聚落周边的山、水、古树、码头、农田等自然环境和自然资源不仅是聚落赖以生存和发展的物质基础,而且是了解聚落不可或缺的视觉元素和研究因子。聚落与自然环境紧密结合、融为一体,共同构成了观察者眼中的聚落意象(图2.1.24)。

图2.1.23 南宁传统聚落居住与生产区域分析

图2.1.24 笔山村整体环境景观

环境作为传统聚落意象中的一项重要元素,主要体现在聚落周边的山水自然特征,以及建筑风貌的整体色彩基调。例如,以“山环水抱”等特征为主的山水环境,青山绿水的色彩基调构成了聚落外部识别的第一印象。这种第一印象归根结底是受自然环境因素影响的结果,也就是常说的基底环境。此外,以建筑屋顶、建筑墙体等构成的色彩环境基调便是识别聚落的印象核心,这种基调主要由屋顶、墙体等使用的材料决定。在传统聚落的主要建筑材料中,以灰色、白色墙体和灰色瓦面最为常见。当然,也存在很多具有土黄色泥墙的传统聚落,这种聚落往往是受当地、当时经济发展水平不高的影响所致。本研究调查的传统聚落见表2.1.1。

表2.1.1 传统聚落调查对象列表

有关南宁历史建筑与传统聚落的文章

平原盆地型聚落主要分布在南宁中部、东北部邕江,以及左右江及其支流两侧的河谷盆地上。图2.1.1山地丘陵型聚落示意图图2.1.2平原盆地型聚落示意图民族划分与分布。根据聚落的布局形制及规模大小等因素,可以将南宁市域传统聚落划分为规整形态聚落和自由形态聚落两种类型。规整形态聚落是整个南宁市域范围内传统聚落主要的形态类型。图2.1.4村寨沿河自由布局示意......

2023-09-22

笔山村属于丘陵地貌,全村总面积约700公顷。村落整体风貌保存较好,有以“花屋”为代表的清代民居群落,居民均为李氏家族。图2.3.13笔山村鸟瞰村落格局。图2.3.14笔山村空间格局图2.3.15笔山村空间序列建筑特征。走廊及屋顶围栏均用砖石搭建,采用“十”字镂空砌筑。图2.3.16笔山村宗祠图2.3.17笔山村传统民居细部装饰图2.3.18笔山村传统民居剖视图2.3.19笔山村传统民居平面图2.3.20笔山村传统民居立面图2.3.21笔山村传统民居剖面......

2023-09-22

截至2017年,南宁市总人口为755.5万,其中少数民族人口为438.0万,占全市总人口的57.97%,壮族人口为421.4万,占总人口的55.78%。中原文化从秦汉开始影响广西。南宁市各县(区)受南洋文化影响较大。南洋文化所指则偏向于产生于东南亚环海区域的文化类型。......

2023-09-22

2000年,南宁市出台《南宁市历史传统街区保护管理条例》,2013年出台《南宁市历史街区和历史建筑保护管理条例》。随着历史建筑保护相关法规的颁布,各级文物保护单位的核定及修缮利用,南宁市更大范围内的更多历史建筑将得到有效保护,将更有利于发掘其历史意义和价值。表3.1.1南宁市历史建筑文物保护单位分布情况存在问题。目前,南宁历史建筑保护法规对不法分子的约束力不强,对一部分历史建筑的保护依然缺位。......

2023-09-22

图2.2.1芦圩古镇鸟瞰南街格局采用传统仿生造物法则,整个形态与龙相似,龙头在北,龙尾在南,分头铺、二铺、五铺等,各个铺段就像龙的身节,各个巷道就像龙爪,由北向南蜿蜒伸展,气质古朴。图2.2.2芦圩古镇空间格局图2.2.3芦圩古镇街道空间建筑特征。芦圩古镇传统建筑以黄氏古宅为代表。......

2023-09-22

六是由于历史建筑、历史街区内有较多木质结构建筑,为了保障历史街区的防火安全,特别对消防设施和消防通道做出规定。确权是产权制度的基础,目前传统建筑的价值尚未被充分认识,此时确权争议较小,可降低谈判和交易成本,减少对历史文化遗产的破坏。......

2023-09-22

持续更新,延续风貌。同时,保护非物质因素的稳定与延续,引导村民在生活生产方式、民俗活动、民间艺术等方面延续传统、传承文化,并积极汲取新的养分,促进传统文化的不断发展。规划设计部门要主动调查居民的生产方式、生活水平、生活方式,并在规划中充分考虑这些因素;开发商要保证村民在保护性的开发中受益,或者补偿他们由于保护传统聚落与历史建筑而丧失的机会成本。......

2023-09-22

上中村位于南宁市西乡塘区坛洛镇,距南宁市区约55千米,地处微丘陵地区,总面积约590公顷。树、水、宅、街巷共同构成上中村丰富灵动的传统空间。上中村轮廓呈四边形,村落边界与自然地貌环境有机融合,结合平坦的地形,屋舍俨然,整体格调统一,规划整齐,结构紧凑,布局合理。图2.3.113上中村全貌建筑特征。图2.3.114上中村传统民居图2.3.115上中村传统民居剖视图2.3.116上中村传统民居平面图2.3.117上中村传统民居剖面图2.3.118上中村传统民居立面......

2023-09-22

相关推荐