城市水安全评价模型的总体思路主要分为各子系统评价范围确定、评价指标选择、评价方法、评价结果分析方法四个部分。①分别确定城市水资源系统、水环境系统、水灾害系统以及水生态系统安全评价的研究范围。通过对城市水系统内各组成要素的威胁强度或维护治理能力大小所处的安全情况判断,以确定导致小流域处于低安全或单项薄弱类别的关键问题所在。......

2023-09-22

(1)城市水系统生态修复技术分类

廖文根(2006)、王越博等(2019)从人类作用程度方向进行思考,认为城市水系统修复技术可分为生物/生态治理技术和生态水利工程技术两个方面。张鹏飞(2004)以邯郸市主城区为例,从物理、化学、生物/生态技术三个方面提出了城市水环境和水生态修复策略。郭韦(2010)、李晋等(2011)以污染治理为核心将河流生态修复技术分为物理、化学和生物/生态技术三大类。张有锁、黄义(2018)立足于生物修复技术层面,从微生物修复技术、水生植物修复技术和水生动物修复技术三个方面对国内外常采用的水生态修复技术进行阐述。于鲁翼、李瑶瑶等人(2014)根据修复技术的作用,将城市水系统生态修复分为水量生态修复技术、水质生态修复技术、河流形态结构修复技术及水生生物修复技术四大类。

国内外城市水系统生态修复技术涉及学科众多,不少学者对其进行了分类梳理,主要采用以下三种分类方式:根据人类作用的程度分类(即工程修复技术和自然型修复技术)、根据修复原理分类(即生物、物理、化学等)、根据修复技术的作用分类。本书基于城市水系统的组成和城市水安全评价的类别划分,根据修复技术的作用,对现有的城市水系统生态修复技术进行梳理、总结,分为城市水资源修复技术、城市水环境修复技术、城市水灾害修复技术、城市水生态修复技术四类。

(2)城市水资源修复技术

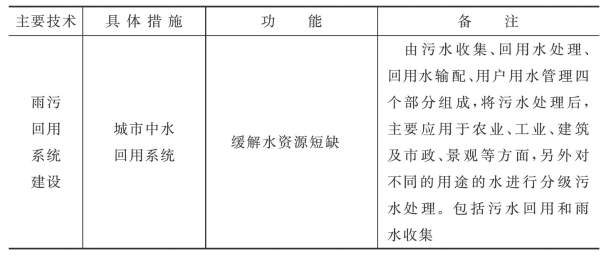

城市水资源修复技术主要包括蓄水工程建设、供水管道升级改造、污水回用系统建设。1994年Whelan等人提出水敏感城市设计(WSUD),将城市雨水、供水、污水结合起来,建立起一种雨水管理与回用模式,随后被广泛应用于城市规划设计与景观设计实践中。裴源生(2005)提出应开展污水回用、集雨利用、推进蓄水工程建设来缓解城市水资源不足的问题。钟厚彬(2008)提出如何合理配置蓄水池以缓解贵州省遵义县龙坝小流域严重缺水的问题。潘志辉(2012)指出当前我国水资源匮乏,开发雨水资源已成为各地区热门研究课题,并以深圳为例分析蓄水池的合理配置。城市公园绿地的建设不仅能够减轻雨洪灾害、丰富城市景观,还能涵养水分,补充地下水资源,作为公园灌溉的绿地水源储备(张剑飞,2015;张旖倍,2016)。彭澄瑶(2011)提出雨水涵养回收利用、更新维修供水管网,来实现水资源的可持续。欧阳剑波(2014)认为经深度处理后的城市污水应看作城市的再生水资源,可以用作城市绿化用水、工业冷却水、景观用水、地面冲洗水、农业灌溉水。徐海顺(2014)、李云(2018)分别以上海临港新城、河南郑州为例,提出城市雨水综合利用工程建设。乔劲松(2017)展开了对小区雨水回用系统的研究。辜健慧(2016)指出南昌市供水管网过载、漏水现象,部分管道瘫痪,需进行供水管网的监督检查和修复扩容工作,以解决部分地区水资源供应不足的问题。张强(2016)以保定市为例,提出对现有的工业企业进行节水技术改造。

城市水资源修复技术手段见表5-2。

表5-2 城市水资源修复技术手段

续表

(3)城市水环境修复技术

城市水环境修复技术包括活水连通、源头削减、过程控制、末端净化。钟建红(2007)、李红霞(2016)、刘晓雨(2018)等对当前河道水体污染治理与修复技术进行了梳理,主要包括截污分流、引水冲污、底泥疏浚、曝气复氧、除藻、化学固定、微生物强化、植物净化、人工湿地、生物膜净化等。分散式污水处理系统早在20世纪80年代由德国提出,现被美国、日本等发达国家广泛运用(Hellstrom,2003;韩金益,2014;吴善荀,2017),该技术不仅适用于用地紧张、环境质量要求较高、出水水质要求严格的地区,如旅游度假区、高校、产业园、公园等(夏小青,2014),而且适用于居住分散、人口密度较低、排水管网无法覆盖的村镇(刘兰岚,2011;徐威,2015)。张明磊(2018)、王越博(2019)采用投放复合微生物菌剂、底泥生物修复剂等生物试剂来增强水系曝氧量、促进有机污染物分解。湖南省政府曾对洞庭湖进行了综合整治,通过关闭和搬迁环湖众多严重污染的工业企业、加大对污染企业的监察力度等措施,实现了洞庭湖水质变清、生态环境改善的目标(任薇,2009)。杨玲玲(2013)、聂欣(2017)、卢越(2019)等指出对于产业聚集区应加强其污水排放治理、推动污染产业升级转型和清洁技术应用,以减小对水污染的影响。对于农业面源污染而导致的水问题,美国的“最佳管理措施”(BMPs)最具代表性,BMPs采用“清洁生产”或提供水污染养分设施来达到水环境保护的目的(王梅,2009)。李冠杰(2015)、夏熙(2017)提出探索农业清洁生产技术、健全污染监控体系、建设生态拦截缓冲带、生态沟渠、人工湿地、小型污水处理设施等,全面治理农业水污染。20世纪80年代,德国BESTMAN公司提出生态浮岛技术(Zhao F L,2012),90年代以来,该技术被我国广泛应用于河道、水库、城市内湖等不同水体,以缓解水质问题(王守金,2017)。胡光吉(2010)、柏义生(2018)、高寒(2019)等学者认为生态浮床技术是河道水质净化和水生态修复较为实用的手段。史二龙(2018)、吴银彪(2018)认为外源截流是根本,应对现有合流制污水管线进行分流改造;内源控制是辅助,应清除黑臭水体的底泥;曝气增氧是关键,应适当进行人工增氧;植被丰富为长效,应有计划、按比例种植沉水、挺水、浮水植物。汪洁琼(2018)提出污水截流、构建净化工程小微湿地体系、建设种类丰富的挺水植物缓冲带、以跌水和喷泉等形式进行人工增氧、打捞过多的沉水植物、增加生态浮岛等手段,来治理水污染现状。马幸、耿川(2018)等人以控源截污、污水处理厂提标改造、底泥疏浚、水生生物投放、引水补清为主要措施对沙河流域进行综合治理。陆东芳(2011)、Pakdel(2013)、倪洁丽(2016)等人探讨了不同水生植物在水体物质循环和能量传递方面的作用,与其他物理、生物技术相比,成本更低、效果更好。

城市水环境修复技术手段见表5-3。

表5-3 城市水环境修复技术手段

续表

(4)城市水灾害修复技术

城市水灾害修复技术主要包括城市小海绵建设、管道升级改造、排洪工程建设等。美国学者大卫·蒂利(David Tilley,1998)提出了城市小流域内湿地设置体系。基于此,王忆竹(2017)提出海绵城市社区雨洪体系构建,依托居住区公共绿地建设集水单元湿地、依托居住区级道路防护绿地和步行空间建设次级流域湿地、结合地形在城市雨水汇集处设置人工湿地,构建三级雨水储留空间。德国汉诺威市于2000年基于洼地-渗渠系统(MR模式)建设了康斯伯格居住小区,以有效消纳与处理暴雨洪涝的灾害影响,其核心组件为洼地、渗渠、排水管道(Mays,2001)。比利时学者Meentens(2003)、Wong(2003),中国学者魏艳(2007)、李帅杰等(2013)为有效降低城市的洪涝风险,分别对屋顶雨水收集系统进行了研究。何源达(2005)以珠海市西部的金湾区为例,提出整治排水河道、新建排洪渠的修复策略。陈香(2007)以福建洪涝灾害为例,提出建设湿地公园、建设分流截洪沟、疏浚排水内河、建立洪水预警避灾系统等措施。王虹(2009)阐明了诸城市采取河道工程、水库加固、完善田间排洪工程来应对其洪涝问题,其中,河道工程即建设集防洪、娱乐、旅游为一体的潍河公园,并对中小河流进行分期疏浚、清理行洪障碍。杨惠敬(2013)以青岛市城区为例,提出对其进行雨水干管扩容改造、雨水泵站建设、海岸工程建设、河道疏浚。刘玉(2015)针对深圳市洪涝灾害现状,提出要推动河渠畅通工程、排水管网畅通与完善工程建设。周春东(2016)以嘉兴市为例,提出新增排水通道、维护河道过流能力、建设屋顶绿化、透水路面、下凹式绿地、雨水花园、植草沟渠、滞蓄水塘等设施。

城市水灾害修复技术手段见表5-4。

表5-4 城市水灾害修复技术手段

续表

(5)城市水生态修复技术

城市水生态修复技术包括河岸带景观建设、河床工程、河道空间再造。蜿蜒的河道为河流的生物多样性提供了条件,与直线河流相比,弯曲河流拥有更复杂的动植物群落生存空间(Brookes,1996;Palmer,2005)。其丰富的生态环境类型,也构成了河流生物多样性及水系自净能力的重要部分(张光锦,2009)。张振兴(2012)探讨了北方中小河流的生态修复方法,提出应恢复河流蛇形外貌、恢复河床原有深浅变换结构、恢复河流近水区水生植物、设计鱼道等。董哲仁(2003)、王瑞玲(2013)、陆体星(2017)、郭靖(2018)等认为建设宽窄交替及形态多样的河流、布置人工湿地、营造鱼类栖息地、合理配置植物种类,能实现水生态优化提升。汪洁琼(2017)激活河道周边点状岸线景观,在空间上串联起来构建城市系统滨水游憩网络,提供可观、可游、可赏的城市河流休闲游憩空间。温全平(2004)认为建设生态驳岸不仅能美化环境、营造良好生物栖息地,还能稳固堤岸、提高水体自净能力,按所用主要材料的不同可分为刚性堤岸、柔性堤岸和刚柔结合型堤岸。

城市水生态修复技术手段见表5-5。

表5-5 城市水生态修复技术手段

有关城市水系统安全评价与生态修复的文章

城市水安全评价模型的总体思路主要分为各子系统评价范围确定、评价指标选择、评价方法、评价结果分析方法四个部分。①分别确定城市水资源系统、水环境系统、水灾害系统以及水生态系统安全评价的研究范围。通过对城市水系统内各组成要素的威胁强度或维护治理能力大小所处的安全情况判断,以确定导致小流域处于低安全或单项薄弱类别的关键问题所在。......

2023-09-22

要求开展城市生态环境和城市建设调查评估,编制城市生态修复和城市修补专项规划,制定“城市双修”实施计划,统筹谋划、有序推进“城市双修”。住房和城乡建设部门、规划部门要争取城市主要领导的支持,将“城市双修”工作列入城市人民政府的主要议事议程。......

2023-09-22

根据《襄阳市城市绿地系统规划》,选取已规划但仍未建设完成且大于10公顷的公园,建设雨水花园,保证每个小流域内都存在一定数量的水涵养区,使各个小流域的蓄水能力都有所提高。图5-12襄阳市中心城区水资源绿色蓄水设施建设规划图优化提升空间遵循经济原则,维护保障空间凭借本身的水资源安全优势,仅需对小流域内主干水系采取植被补植措施,以巩固其安全水平。......

2023-09-22

黑臭水体是城市水生态环境破坏的主要表现之一。图2-22019年黑臭水体在我国的分布图2-32018年我国分区域已认定黑臭水体数量分布情况图2-42019年湖北省黑臭水体消除比例低于80%的城市名单2015年,中央城市工作会议明确提出了以“生态修复、城市修补”为核心的“城市双修”规划工作要求,强调在全面实施城市黑臭水体整治的基础上,系统开展江河、湖泊、湿地等水体生态修复。......

2023-09-22

建立和完善水资源管理机制以小流域为单元,建立区域水资源配置管理部门,定期对该地区水资源供水、用水、境外调水工程和开发利用情况等方面进行调查与分析,深入剖析其存在的问题。节水宣传在各水资源重点修复区内开展“节水”专题活动,通过公告、讲座、宣传单等形式,调动居民家庭节水积极性,使节约用水成为社区居民的自觉行动。积极推广和提升节水器具的应用和升级,不断提升城市生活节水水平。......

2023-09-22

城市化对地表水和地下水的污染是长期存在的一个问题。根据学者的研究表明,20世纪70年代,中国90%的工业废水和生活污水未经处理就直接排放,城市河道逐渐沦为工业废水和生活污水的排污通道。20世纪80年代,许多水库和湖泊还处于贫营养状态,到2000年,中国几乎所有的湖泊和水库均为中营养以上状况。2014—2015年,中国水安全公益基金对全国29个大中城市的居民饮用水水质进行抽样调查,48%的城市存在一项或多项指标不合格。......

2023-09-22

客观赋权法是利用数理统计的方法,对评价对象的指标值和标准值进行一系列计算分析,从而得到各项指标权重的一种方法,主要包括主成分分析法、熵权法、离差法、变异系数法、灰色关联度法和神经网络法等。赋权方法选择——层次分析法目前,主观和客观赋权法中具有代表性、最常用的指标权重计算方法分别为层次分析法和熵值法。表3-5判断矩阵权重计算一致性检验计算计算判断矩阵的最大特征根的公式为引入判断矩阵的一致性指标。......

2023-09-22

襄阳是滨水城市,也是临山城市,独特的山水格局赋予了城市个性鲜明的空间结构。保护廊道,恢复生境。襄阳市山水格局特征明显,生态要素众多,应在襄阳市“南山北丘、六廊一洲”的现状山水格局基础上,强化襄阳市山水生态格局,同时开展生态保护专项规划,保护好襄阳市生态环境。图5-4襄阳市中心城区山水格局保护重点区域图根据现状分析,划定生态修复的重点区域为“两带、两片、五河、九园”。......

2023-09-22

相关推荐