在木氏土司先祖统一金沙江流域的纳西族各部族之前是没有丽江古城的。古城的西南片区,它的容量比东北片区显得大一点,它是古城的重要组成部分,是古城的基础。就在丽江木氏土司府。称为丽江府时,所管辖的范围已比较小了。流官到来后,以“移风易俗”为己任,一段时间后,形成了具有汉文化的丽江府城。这种奇怪的现象也是丽江古城的一大特色。......

2023-08-23

我们知道,纳西族是“祭天”的民族,“祭天”是一种远古时期流传的自然崇拜观,对天的崇拜实则是对自己民族祖先的崇拜。东巴经的《人类迁徙记》中记述纳西族的始祖崇忍利恩,娶的就是天女,生下的三个儿子都不会说话,祭天以后,才分别说出了藏语、白语、纳西语三种民族语言。

从有关史料看,远古时期纳西族的崇拜观是多种多样的。可能是因为各个氏族部落所处的地域文化环境不同,也可能是由于本氏族的传说路径有异,更因为在远古时期人们认识外部世界的能力有限,因此纳西族早期的信仰带有萨满教的自然崇拜与鬼神崇拜的特征。我们看到,古代纳西族对一切他们不甚明白,并由此而产生敬畏的事物,都深怀崇敬之心。如对水和火的崇拜,是因为古代的纳西人不知道洪水为什么会发怒,而火带给他们温暖,他们就感谢火的恩赐。对动物的崇拜,是因为一些庞大、灵异的动物,要么让人心生恐惧,如老虎;要么令人喜爱,如牦牛。

古代的纳西人分为梅、禾、树、叶四个古老的氏族,实际上是四个不同的“祭天”族群,每个“祭天”族群都有自己的一套隐秘的、外人不得观看的仪轨和程式。这种神秘感和程式化,对族群的凝聚力大有帮助。这是祖先崇拜的典型,人们以祖先的号召力来作为自己族群的精神支撑。我们在前面已经论述了纳西族的迁徙路线,纳西人死后,要把死者的灵魂沿着这条迁徙路线一站一站地送回到祖先所在地。这是一种灵魂的“落叶归根”。

图4-18 三多神

图片来源:木府提供

需要特别一提的是历来被纳西族视为保护神的“三多”及其崇拜。“三多”的全称是“阿普三多”;“阿普”为纳西语祖宗之称,“三多”是神名。“阿普三多”与纳西族的原始木、石图腾和山神崇拜有关。纳西族是个既认为万物有灵、又悲天悯人的民族,一根木头、一块石头,也可能被其赋予神性。“三多”的传说来自玉龙雪山上的一块奇异石头。据说有个猎手在打猎时喜欢上了它,便把它背回家里。可是这石头却越背越沉,在歇了一口气后就再也背不动了。人们由此称奇,认为它是神石,便在此建庙祭祀。庙建起来后,背倚玉龙雪山,人们便把它和巍峨雄伟、圣洁孤傲的雪山联想在一起。传说人们于此地屡次看见一个骑白马、披白色铠甲、执白色长矛的武士。“三多”由此成为纳西人供奉的战神。纳西武士外出作战时,总是要迎请“三多”战神保佑自己战无不胜,平安归来。

在历史进程中,三多神越来越为纳西人所信奉,不管是在出征作战中,还是在日常生活中,纳西人都认为是可禳灾祈福、避祸免灾的保护神。元世祖忽必烈到丽江时,顺应民情,将纳西人的三多神封为“大圣北岳定国安邦景帝”,三多神从此被彻底偶像化,以至于各村寨都有自己的“三多庙”“三多阁”,最后连东巴祭司们也把三多神作为自己的神祇。

纳西族的东巴信仰,就是在这种自然崇拜和鬼神崇拜的基础上发展起来的。它和世界上人类文明早期的原始宗教一样,也是从对自然的敬畏,到偶像崇拜,再逐渐形成某种固定的宗教仪轨和程式,并产生了一批专司祭祀的祭司。东巴信仰的文化特征之一便是:东巴祭司将历代祭司口诵的经文和祭祀仪轨用本民族的象形文字记述下来,这成为我们今天研究古代纳西文明的一笔宝贵的财富。

现在说到纳西族的信仰,可能大多数人的第一印象会认为是东巴教。但我们认为,尽管东巴信仰有经书,也有比较固定的宗教仪轨模式,但从严格意义上来讲,东巴教还不能算作一种完整的宗教。其一,它没有固定的宗教场所,也就是寺庙;其二,它没有专职的神职人员,过去的东巴祭司大都是兼职的;其三,它的教规不甚严格规范,它的教义也不成体系,经书各自口耳相传,差异较大;其四,东巴信仰没有进入纳西族的上层和政治中心,也没有成为一个民族的主体信仰,尤其是经历了元、明、清几个朝代后,纳西族的宗教信仰就是多元的而非唯一的了。因此,到目前为止,东巴信仰也只能算作是人类早期文明的一种信仰模式。这不是对纳西民族的信仰的不恭,这恰恰证明了纳西文明的可贵之处——它保留了人类早期的文化遗产。

有的学者认为,纳西族的东巴信仰大约产生于唐宋以前,因为它和藏族的本教有许多相似的特征,所以推测东巴信仰的产生年代是在吐蕃统治纳西族地区的年代。这已是不争的事实。但是,东巴信仰始终没有成为这个民族的主体宗教,像佛教之于藏民族,天主教、基督教之于欧洲各民族,伊斯兰教之于中东各国那样。这又是为什么呢?

首先,我们应该知道,宗教最终是要为政治服务的。世界各民族史中,曾经有过“政教合一”的时代,那时宗教僧侣既有绝对的宗教权力,又有世俗的权力。但欧洲在神圣罗马帝国时期,由于军事首领的权势坐大,因此有“把上帝的归还给上帝,恺撒的归还给恺撒”的主张,这样,便逐步实行“政教分离”。宗教只是统治者驭民的工具之一。西藏地方政权在民主改革前一直实行的是政教合一的制度,达赖喇嘛具有至高无上的权力,但这极大地制约了社会生产力的发展。政教合一的社会形态已经被人类发展的步伐抛弃,成为人类历史的一道陈旧的风景。

我们说东巴信仰没有成为纳西族的主体宗教,是因为它从来没有在纳西族的政治事件中担任过主体角色,更因为纳西族的统治者——历代木氏土司家族,自元、明、清以来,从来没有把东巴教当成自己所皈依的宗教,他们信奉的是来自外部的宗教——汉传佛教、藏传佛教、道教,以至儒家文化。

历代木氏土司宗教信仰的多元性,跟纳西族所处的地域环境有关。它北连吐蕃,南接南诏,而南诏受汉文化影响比纳西族更早。关键之处还在于,统治纳西族的木氏土司家族,自元代归附中央政权以来,需要在政治、军事上得到中央政府的扶持,因而在文化与信仰上,就需要与中原汉文化保持一致。这就使木氏土司家族在信仰的价值取舍上,采取的是一种注重实际的、为其统治服务的方针。只要是对其的统治有用的宗教,便什么都信、都提倡。

这种兼收并蓄、多种宗教并存的局面,使得以丽江为中心的纳西族文化也呈现出一种灿烂多元的色彩。同时,也让任何一种宗教,既都能在丽江这片土地上和其他宗教和平共处,但又都不可能成为这个民族的主宰。从人类发展史的角度来看,这应该是一种宽容、和谐、多元的社会信仰典范。世界历史上多次发生过因为信仰不同而刀兵相见的悲剧,已足以让我们深思。进步、文明的信仰本是令人敬畏、叫人行善的,但为信仰而战,本身既是对信仰的维护,又是对宗教主张的宽容精神的破坏。

我们在前面已经论述到,木氏土司家族的发展史就是一部军事扩张史,而且主要是向正北、东北方向用兵扩张,即向藏区及周边民族地区扩张。在军事上,木氏土司基本上达到了自己的战略目的——攻城略地,占有资源。而在精神领域,木氏土司家族面对强大的藏传佛教,采取的却是扶持、吸纳、引进的策略。也许历代木氏土司明白,军事占领容易,精神征服难。既然如此,作为占领者的木氏土司,干脆也像藏族一样,对藏传佛教敬畏、膜拜,乃至大开方便之门,敞开一个民族的胸襟,迎接另一个民族的宗教文化。这有点像元朝时的蒙古人,虽然他们统一了中国,但全盘吸纳汉民族文化。军事上的征服并不意味着文化上的胜利,木氏家族也深知这一点。

我们知道,藏传佛教是在印度佛教引进西藏后,结合西藏的地域文化和历史背景而形成的一种宗教。西藏宗教史分为“前弘期”和“后弘期”。“前弘期”大约形成并盛行于公元8世纪至9世纪时期,由藏王松赞干布从汉地和印度请来佛教大法师传承。其后吐蕃王朝发生宫廷政变,朗达玛“兴本灭佛”,推崇本教,剿灭印度佛教,在藏地大肆击杀信奉佛教的僧侣,佛教寺庙也被悉数捣毁,连吐蕃王朝也在这场“兴本灭佛”的灾难中分崩离析。这样折腾了100来年,西藏才慢慢恢复元气,又重新去印度迎请大法师来传教。可是,此时的吐蕃王朝已经四分五裂,王室的后裔们各自割据一方,拥兵自重。他们请来信奉不同法门的印度法师传教,于是便逐渐形成了西藏同一教祖,却有多种教法、教规、教义的宗教派别的局面。史称这个时期为藏传佛教的复兴期,即“后弘期”。在历史的进程中,这些教派有的消亡了,有的壮大了,各种教派延续到今天,便形成了今天我们所熟知的红教(宁玛派)、白教(噶举派)、黄教(格鲁派)、花教(萨迦派)四大宗教派别体系。

藏传佛教最大的特征之一是显宗、密宗俱修,特征之二是它分为不同教派体系。格鲁派的势力最大,历代达赖喇嘛体系和班禅喇嘛体系都出自格鲁派,因此他们在过去政教合一的西藏拥有绝对的统治权力。而在藏东及藏东南一带,却是噶举派的一个支系噶玛噶举的势力最大,这一教派由于其势力范围紧靠纳西族分布区,因此和木氏土司结下了深厚的友谊和佛缘。木氏土司家族多次迎请这个教派的活佛到丽江弘扬佛法,在藏区捐钱修建寺庙,供养僧侣,甚至还出巨资刊印《大藏经·甘珠尔》。

不过,我们应该看到,木氏土司家族对藏传佛教的供奉,除了自己的精神需求外,还有政治、军事上的考虑。他们在中甸、巴塘、理塘、木里等藏地取得了军事上的胜利,但收服人心还需要从宗教上入手。因为西藏毕竟是全民信教,你可以夺占别人的土地、牛羊、房舍,但你不可能轻易改变别人的信仰。木氏土司最明白这一点,因此他们对藏传佛教的活佛、寺庙、经典,采取的是供奉、捐建、发扬的策略。这不啻为木氏土司家族统治藏区的驭民之善道。

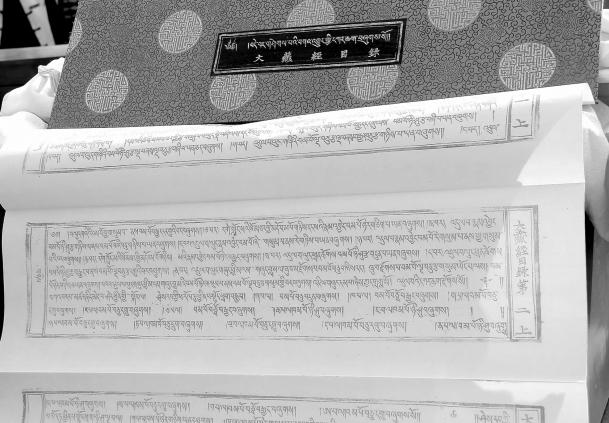

图4-19 《大藏经·甘珠尔》目录

图片来源:木府提供

按《木氏宦谱》甲种本所载,和木氏土司家族往来密切的是明朝中叶时期,噶玛噶举黑帽系的七世活佛曲扎嘉措。木氏家族第25代传人木嶔和第26代传人木泰对七世活佛曲扎嘉措供奉甚优,多次邀请他到丽江弘扬佛法。但可以想象的是,那个时期藏、纳西两个民族尚处于交战状态,七世活佛又驻锡理塘,作为藏民的活佛,到敌方去做客人,这很为难。因此七世活佛终未能成行。

到了第27代传人木定当政时,仍一如既往地邀请藏地的大活佛到丽江弘法,此际七世活佛已经圆寂,八世活佛弥觉多杰虽然年幼,但还是应邀而来,终于完成了前辈活佛的夙愿。

这里面有一个小小的插曲。当弥觉多杰活佛答应来丽江时,明朝武宗皇帝因为崇尚密宗,也派出了自己的使臣来藏区迎请弥觉多杰活佛。但活佛身边的高僧们认为,去京城朝觐当朝天子并不比去丽江见木氏土司更为重要。因此他们编造了一个借口来婉言回绝。皇帝派使臣邀请活佛进京时,木氏土司先下手为强,他“兴兵一万”,将弥觉多杰活佛“迎请”到了丽江。

弥觉多杰活佛身边的高僧敢冒天下之大不韪,来丽江见木氏土司,其实有他们政治上和军事上的考虑。其时,正是木氏土司家族用兵藏区正烈的时候,藏族人已经顶不住木氏土司兵的凌厉进攻,此番来丽江,其实是想利用弥觉多杰活佛的宗教身份来议和。藏文典籍《历代噶玛巴法王传记总略·如意宝树史》对弥觉多杰活佛的这次造访有诗意般的描述:

姜结布(注:木定土司)乘坐轿子,其叔父及弟弟各骑坐大象一头,侍仆牵引大象,众人骑马执举佛伞、幡、幢等贡品簇拥而来,行至法王住地纷纷下马磕头……询安,献礼。大象亦跪下磕头,呜呜长啸。法王询及之情由,象倌当即曰:“法王莅临,象悦而鸣。”

木定土司对法王恭敬有加,待之甚厚,除了礼义上的谦逊、隆重、周到外,木定土司答应:

自此十三年内不发兵西藏,每年选送五百童子入藏为僧,且度地建一百座寺庙云云……在此之前,姜结布不信奉佛教,然而从此以后,姜结布对佛教尤其对噶玛教坚信不移。

这就是藏区的法王宁可得罪朝廷也要来丽江的原因。宗教的仁慈和悲悯可以熄灭刀兵之灾,弥觉多杰活佛和他身边的高僧大德也许就是这样认为的。但是土司毕竟是土司,第二年,木氏土司的兵马照样挥戈藏区。不过,木氏土司家族和这个活佛体系却建立起了密切的联系。木定的公子死了,请藏区的喇嘛们念经超度,并对每名喇嘛布施黄金一两,向藏地的寺庙捐献黄金上千两、茶叶50包、黄铜30驮。木氏土司通过向藏区布施大量的金银,来填平扩土战争所带来的民怨鸿沟。

自此以后,这一派别的活佛与木氏土司家族建立了深厚的联系,丽江成了他们的一个驻锡地。十世活佛却英多吉在和黄教的争斗中失势,逃难来丽江,木增土司将他藏匿于一寺庙内,让他继续弘法传教。他在丽江居住的时间前后长达31年,藏传佛教在纳西族分布区的传教使不少纳西人也皈依了这种宗教,甚至,有好几代藏地的活佛都转世到纳西人中,纳西活佛的产生有力地证明了藏、纳西两个民族在历史文化的交往中,既相互砥砺征杀,又互通有无、相互敬重的过程。

在与藏传佛教界的交往中,木氏土司家族最辉煌的一页,是在木增时代邀请藏地的高僧大德,完成了刊印丽江版藏文《大藏经·甘珠尔》这一浩繁巨大的刊刻、印刷工程。我们平常所说的《大藏经》其实是由《甘珠尔》和《丹珠尔》两大系列巨著组成。《甘珠尔》是佛祖释迦牟尼的语录,由其弟子辑录而成,成书于8至12世纪,共有1108种,称为“正藏”;而《丹珠尔》则被称为“副藏”,它是佛教弟子和佛教学者对佛祖的教义所做的论述和注疏,共有3461种,大约成书于14世纪中叶。

木增土司完成的是《大藏经·甘珠尔》的刊印,他多次邀请藏地的活佛高僧到丽江指导、编校这一巨大的佛经,费时9年,其意义非同一般。我们知道,虽然汉地早在北宋时期,就由毕昇发明了活字印刷术,但在藏地,却一直保持着雕版印刷。这种古老的印刷技术费时耗力,效率低下,但它是人类文明进步的一个足印。藏文经书的印刷先是逐字逐句地、工工整整雕刻在专门的木板上,再由佛学造诣深厚的高僧大德校对后,才付诸印刷。一块经版上至多只能刻数十行藏文,而一部《大藏经·甘珠尔》共108部,1000多篇各类教义文献,需要雕刻的经版,得用“汗牛充栋”来形容。

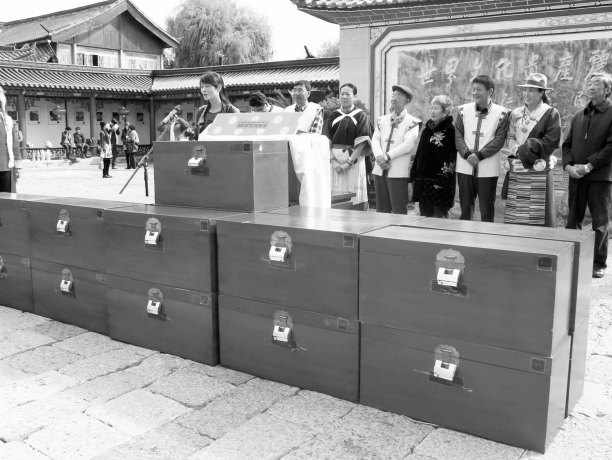

图4-20 《大藏经·甘珠尔》回归木府

图片来源:木府提供

丽江版的《大藏经·甘珠尔》在明天启三年(1623年)完成,它的意义和价值在于:其一,它是由纳西族刊刻完成的,见证了藏、纳西两个民族在宗教文化上的交往史;其二,《大藏经·甘珠尔》在流传的过程中,因为卷帙浩繁,各种版本收录的佛陀文献有多有少,顺序时有倒错。而丽江版是以西藏的权威抄本——奠巴《大藏经·甘珠尔》作为刊刻的底本,又由专程请来的大活佛编纂、校阅、刊印的,具有权威性。至今为止,收藏各类雕版藏文经典最多的四川甘孜藏族自治州的德格印经院,它的《大藏经·甘珠尔》也是用丽江版作为底本的,足见其价值和权威已为藏民族和藏传佛教界所认同。

丽江版《大藏经·甘珠尔》因木氏土司的努力而得以流传于世,至今拉萨的大昭寺里还保存有当年木增赠送的全套《大藏经·甘珠尔》朱印版。几百年来,大昭寺把这套《大藏经·甘珠尔》当成镇寺之宝,每卷经书都用绸缎包成一包,装进木箱里,外面再用金线缠绕,用银制的锁仔细锁好,存放在佛堂大殿里。

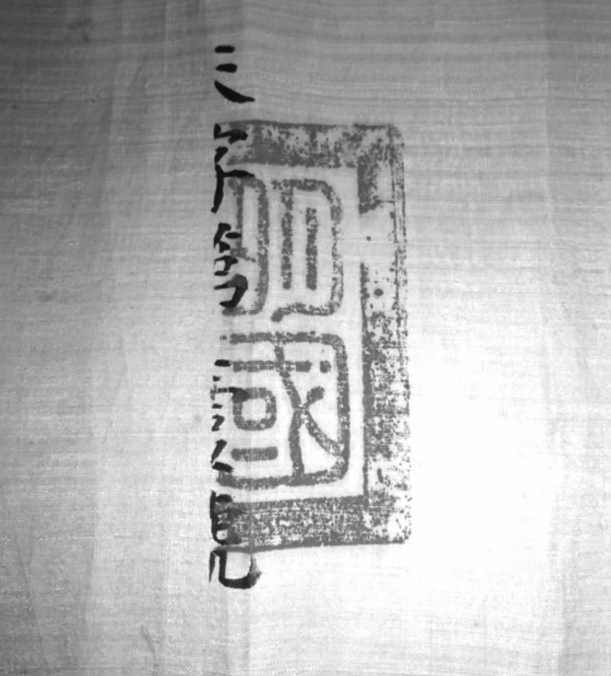

这里不得不说的还有一件事:几年前,丽江东巴博物馆馆长LX、副馆长MC等先后到拉萨访问,在大昭寺木增赠送的《大藏经·甘珠尔》里,发现半张“天字第一号”凭据及一张盖有“明国忠臣”大印的《大藏经·甘珠尔》引言。经初步研究,凭据是当年木增发送《大藏经·甘珠尔》时双方各持一半的收据,中间写有“天字第一号”5个大字,其上盖有“明国忠臣”大印(压缝),留在拉萨的是右边部分,左边部分可能存留在木府(已轶)。材料为白绢,经300多年已变成灰色。“大藏经引”写在黄绢上,落款为“天启三年四月初八日”,天启三年即1623年。与凭据一样,盖“明国忠臣”大印。

为何叫“天字第一号”?我们认为原因是:其一,此事是木府在天启年间做的第一件大事;其二,木增被称为“木天王”,这是他与西藏拉萨签署的第一号重要文件。其三,两个文件都不提丽江,没有私章,不落个人姓名,只盖“明国忠臣”大印,除了表示隆重、重视与庄严之意外,也在暗示:这是明国的忠臣木增代表天子做的一件大事。寓意非常深刻。经LX与MC诸先生对比其他馆藏文件,认为这两份文件都是木增亲笔,可以说,这是新发现的非常珍贵的木增手迹。

图4-21 明国忠臣凭证

图片来源:木府提供

遗憾的是,丽江版的《大藏经·甘珠尔》雕版刻本竟然没有保存在丽江或者木府,木增土司当年将它们存放在中甸。清康熙六年(1667年),木氏土司家族在藏区的势力已经衰败,蒙古军队打进中甸,攻破木天王府的“年各羊恼寨”。《大藏经·甘珠尔》雕版在这期间被运送到了理塘大寺存放,因此人们便改称它为“丽江—理塘版”《大藏经·甘珠尔》。

我们不应忘记的是,尽管木氏土司家族为藏传佛教做了那么多的善事,但这个家族的历代土司并没有独尊藏传佛教。我们从遍布丽江的汉传佛教寺庙和道观中,就可窥知木氏土司家族的宗教多元化策略。

从木氏土司先后在丽江修建的福国寺、琉璃殿、大定阁,以及作为自己家族家庙的鸡足山悉檀寺等中,都可以窥见木氏土司家族对汉地佛教的醉心、虔诚。

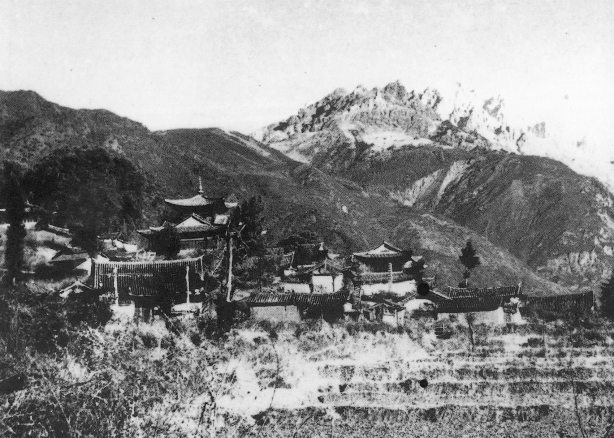

福国寺是丽江第一大寺,建于明万历三十七年(1609年),为有名的佛教禅林,坐落于丽江西北的白沙芝山上。原名为解脱林,后来由明熹宗亲自赐名为福国寺,还钦赐佛经一套,可见该寺在中原也是有知名度的。福国寺里最为有名的是法云阁,为三层全木制建筑,据史料记载该阁雕梁画栋、造型精湛,楼顶有宝塔,涂以金粉,金光闪耀。最为神奇的是用32棵巨大的立柱支撑的八角飞檐,三层共20个飞檐[1],且无论从哪个角度看,都能看到其中的5个飞檐,人们形容它们像5只展翅欲飞的凤凰,因此称为“五凤楼”。

图4-22 福国寺

图片来源:吴积仁著《写照丽江》,第30页

由于福国寺是皇帝赐名,又有皇帝钦赐的经书,更因为福国寺所在地芝山风光秀美、景色旖旎,因此木氏家族对该寺极为看重,将之视为私家别墅。历代木氏家族的土司都常到福国寺读书写作、赏月怡情。也许,木氏土司只有到了福国寺,才能感受到中原汉文化的文脉和传承。史载木氏土司不仅在丽江建庙,还在全国各地到处供奉香资,在汉传佛教的四大道场:山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九华山,历代木氏土司都供养甚厚。

不过,木氏土司最器重的汉传佛教寺庙,当属鸡足山上的悉檀寺。该寺不仅是木氏家族的家庙,由木增捐资建成,也是鸡足山各寺中最为宏大的,寺内僧众最多时达600余人。一直到民国末年,悉檀寺的和尚每年过年时都要到木府来拜年,可见其与木氏家族的渊源关系之深。

据说木氏土司家族珍藏的传家宝并不是其金库银库里的财产,而是一个米粒大的佛像,该佛像雕功细微,毫发毕肖,平常轻易不给人看,是木氏家族世守千年的镇府之宝。可惜已经失传,我们只能从前人杨棟的《粒佛歌》一诗窥见其貌。此诗自注:“丽江木世守先世所宝藏,传家已千余年矣。”诗曰:

人间奇事那有此,丈六之身藏介子;

虚空粉碎渺微尘,三千世界一弹指。

古来貌佛推能事,道子化去贯休死;

谁与作者须达多,神通具足小游戏。

如来面目还本来,雕黍细入毫芒里;

造化允难测端倪,鬼工神斧奚足齿。

……

木氏家族对道教也相当推崇。道教应该是在元、明之际传入丽江的。纳西族的北岳神庙中供奉的三多神,在元初被忽必烈封为“大圣北岳定国安邦景帝”,该庙的修建说明道教在丽江开始立足。后来历代木氏土司先后在纳西地区建盖道教建筑,如吴烈山神庙,束河九顶龙王庙,七河大玉初神庙,九河神庙,束河大觉宫、玄光寺,古城玄天阁,白沙真武祠、太极庵,古城东面的兜率园、三宝庵等。

多元并存的宗教造就了丰富灿烂的文化,这一点我们从闻名于世的丽江壁画中就可以看出来。丽江壁画也是多教合一的产物。现在恢复重建的木府的玉音楼里陈列有我们组织丽江画师花五年时间临摹的壁画。我们知道,壁画最为盛行的是秦、汉、唐代,当时它在中原相当盛行,且有许多的专职画师。到元、明时代,由于木氏土司很富有,有条件邀请一些中原的著名壁画师来丽江画壁画。比如有个叫马肖仙的画师,是被木增土司从浙江宁波请来的,先是在鸡足山的寺庙里画壁画,然后再来丽江。由于他的画技高超,最后连来丽江的大宝法王也请他到西藏帮忙绘壁画,博取各宗教绘画流派之长。

丽江现存的壁画都集中在白沙、束河一带。我们木府玉音楼内收藏的一幅、也就是白沙壁画中最大的《释迦牟尼佛会图》,画中所体现的就是多教并存,其中既有佛教的禅宗,也有密宗,还有道教的人物,他们都来听释迦牟尼讲经,每个人都是很投入、很认真,形态各异,惟妙惟肖。这么多不同宗教的神职人员汇聚在一起,出现于一幅壁画上,让人不能不感叹丽江这块土地上宗教文化的多元灿烂。

丽江壁画的珍贵之处不仅仅是由于其技艺精湛、画风多样、题材广泛,还在于它呈现给我们一种不同文化与信仰间的水乳交融、和谐共处的理想场景。在一幅壁画中,我们不仅可以看到佛经故事、藏传佛教的神灵,还能辨认出道教中的诸仙;不仅能欣赏到不同画派的笔墨风格,还能感受到汉传佛教、藏传佛教、道教乃至东巴教在宗教艺术领域里的无穷魅力。内地宗教绘画的传统、西藏唐卡画的风格、东巴图文并茂的勾勒,我们都能在一幅虽然已经斑驳陆离,但仍不失其光辉灿烂的壁画中一览无遗。岁月虽然侵蚀了这些壁画的色彩,但它们留给我们的人文精神却永存于世。

行文至此,也许人们要问:那么,木氏土司家族究竟是信奉哪一种宗教呢?或者说,他们更推崇哪一种宗教?

我们只能回答说:历代木氏土司的信仰是多元的。在世俗世界里,他们是“闭门天子”;而在精神领域,他们是开放而胸襟广阔的。在木氏土司眼中,一种宗教能为我所用,就是好的信仰。他们并不为捍卫某一种信仰就罢黜百家,独尊一宗,扼杀其他的宗教派别。就像丽江的古城在改土归流之前从来没有城门一样,木氏土司的宗教情怀,也从来不自设藩篱,画地为牢。

图4-23 白沙壁画

图片来源:木府提供

有关木府通论(第4卷)的文章

在木氏土司先祖统一金沙江流域的纳西族各部族之前是没有丽江古城的。古城的西南片区,它的容量比东北片区显得大一点,它是古城的重要组成部分,是古城的基础。就在丽江木氏土司府。称为丽江府时,所管辖的范围已比较小了。流官到来后,以“移风易俗”为己任,一段时间后,形成了具有汉文化的丽江府城。这种奇怪的现象也是丽江古城的一大特色。......

2023-08-23

木氏土司家族两个朝代以来的好运到了头,开始走下坡路了。在元、明、清三个朝代更替之时,木氏土司家族总是及时地站在代表中央王朝势力的一边。图4-34木懿像图片来源:木府提供吴三桂虽然接受了木懿的投诚,并在第二年批准木懿“仍袭土知府之职,管理原地方”。木懿不幸成为这种策略的牺牲品。但木懿宁可冒犯吴三桂,也要保持气节。吴三桂最后只有贼喊捉贼,将木懿拘押到昆明。......

2023-09-18

在恢复重建过程中,我们木府人发明创造了古建筑建造的“六段式”。但是,我提出一个要求:木家院建筑风格属清代的,而图案要有明代的图案风格,不能离开明代这个特点。木府的油漆、彩绘基本上是明代风格,但在色彩的明暗上有所调整,有些显得更深沉一点,有些显得活泼一点,体现出本土化和民族特色。总体上讲,清代和明代的彩绘差别是明显的,从清代的油漆和建筑风格来看,就是婉约派;而明代的线条要流畅些、粗犷些。......

2023-08-23

园林也是木府建筑艺术的重要展示区。整个木府的格局是:衙署区的南面有南园,北面有砚池,各种盆景点缀其中。木府有一棵金爪玉兰是稀有品种,体现出富、贵、奇的特点,树龄已超过1000年。木府的杜鹃园也要介绍一下。园林式的博物院,这也是木府人需要把握好的一个原则。木府的园林建设,我们也是遵循着分板块的思路来布局的。木府的衙署区一方面遵循这个原则;另一个方面也有所变化。说木府的盆景是一绝,不是徒有虚名的。......

2023-08-23

从科学的角度来说,还不能这样说,还是叫木府文化理论。在电视台做节目的时候,我也向全市人民做了保证,下一步我们要把木府的文化理论做好。总结发展木府文化理论,其实是我们多年来一直在做的工作,就是不断地发掘、整理和完善木府文化理论。从木府方面来看,《木府风云》这部电视连续剧也是木府文化理论的一个组成部分。这是其他民族不好说的一点,而纳西族可以这么说。......

2023-08-23

一支军队、一个单位有没有这种灵魂,其面貌是不一样的。所以我现在讲的第一个问题就是灵魂问题。虽然只是这样的一种操作,但事实上我是在为形成木府的灵魂服务,是为这个单位产生一种凝聚力服务,为单位的身价和氛围服务。......

2023-08-23

木氏土司当然有一套严格甚至血腥的管理方法:凡是捡到金子都要交给官府,如果老百姓私藏铢两就要处死。我们只能从木氏土司馈赠朋友黄金慷慨大方,来推测其家藏黄金之多。第二是供奉给寺庙、道观。......

2023-09-18

在数百年来历代木氏土司的苦心经营下,木府建筑的富丽堂皇、典雅恢宏,在当时的滇西北乃至云南,可以说是首屈一指的。木增为此专门修建了这个牌坊,以彰显自己的尽忠报国之心。玉音楼是木氏家族专为皇帝祈祷祝福的场所,是精心建造的为表自己忠心的“万岁圣位,为祝厘所”。第三院正中即是木府大堂,为木氏家族处理家务事之重地。......

2023-09-18

相关推荐