木氏土司家族两个朝代以来的好运到了头,开始走下坡路了。在元、明、清三个朝代更替之时,木氏土司家族总是及时地站在代表中央王朝势力的一边。图4-34木懿像图片来源:木府提供吴三桂虽然接受了木懿的投诚,并在第二年批准木懿“仍袭土知府之职,管理原地方”。木懿不幸成为这种策略的牺牲品。但木懿宁可冒犯吴三桂,也要保持气节。吴三桂最后只有贼喊捉贼,将木懿拘押到昆明。......

2023-09-18

明朝,木氏土司在军事扩张中,西线的重任在于“守铁桥以断吐蕃”,既为明王朝的江山社稷效力,又巩固自己的西部边境,这本是一个“封疆大吏”的份内职责。历代木氏不仅土司恪尽职守,还趁势扩大了自己的势力范围,还在连年的征伐中不断得到朝廷的嘉奖赏赐,这极大地鼓励了木氏家族的扩张雄心。“率土之滨,莫非王臣”,滇西北一带各大小土酋部落纷纷降服。我们看到,聪明的木氏土司在充分获得朝廷信任的同时,也捞足了好处。这个好处是多方面的,既有政治的,也有经济的。如果说木氏土司在北线征伐的最终目的是为了争夺盐井的盐的话,那么在东北方向,木氏土司和当地各种土司势力征战的目的,就是为了争夺另一种更为珍贵的资源——金矿。

从丽江往东及偏东北方向,是宁蒗、永宁、盐源、木里、稻城、巴塘、理塘等地,这一带都有纳西人世代居住,其中盐源是木氏土司祖宗的族源地,木氏先祖叶古年就是在初唐时期从那里带一支纳西人迁徙到丽江的。但明朝时代的木氏土司家族似乎对先祖的故乡并不十分在意,他们更讲实惠,他们向东北方向用兵,可不是为了回老家祭祖归宗的,他们的目标是木里。木里虽不是祖先的故乡,但是木里有金矿。这就足以说明问题了。

明朝时木氏土司的东线的进军路线,大体方向是鸣音—奉科—俄亚—木里。忽必烈的军队南征大理,也是从奉科、宝山进入丽江的。可见自古以来,这条线路都为人们所重视。

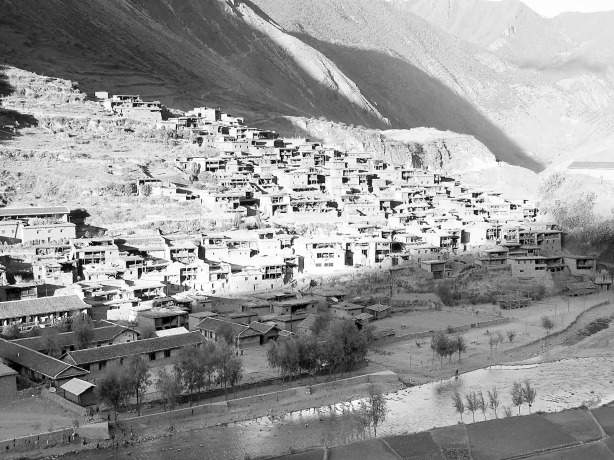

这一带属于金沙江流域的无量河支流,气候垂直变化,总体来说很湿润、温和,有山有水,虽然平地很少,但勤劳勇敢的纳西先民在那里开辟了大量的梯田,一代又一代的纳西族人在那里躬耕繁衍,休养生息,而且那些地方多处于金沙江峡谷,空气湿润,水资源丰富,气温高,适合农耕。那里山上都是原始森林和高山草场,更适合畜牧业,沿江矿产资源也比较丰富。据传,明朝初年,木氏土司的管家到这一带游猎,在河边不慎掉下了一些麦粒。等第二年他再次来到该地时,发现那里竟然长成了一片麦地,且麦穗饱满。这一带土地之肥美,由此可见一斑。

图4-15 金沙江渡口

图片来源:洛克 摄

但另一则传闻可能更令当年的木氏土司心动。传说在木里俄亚的一些地方,老母猪在泥塘打个滚,身上都会带上一层金子。直到中华人民共和国成立之前,国外一些来滇、川、藏地区冒险旅行的探险家还把木里称为“黄金世界”。

在《木氏宦谱》甲种本中我们可以看到,从明朝中前期第10代土司木泰开始,一直到明朝末期第17代土司木增,木氏土司家族一直都在这一带征伐用兵,有“得胜鼠罗”的记述:

木泰土司在明成化二十二年“得胜鼠罗苴公寨……”

第二十七代木定土司在明正德十七年“得胜鼠罗长安寨……”

第二十八代木公土司在明嘉靖十五年“得胜鼠罗铁柱寨、香押寨……”

第二十九代木高土司也于嘉靖三十三年“得胜建立鼠罗那天水寨,立各以下归服……”

图4-16 可淘金的俄亚河

图片来源:木府提供

第三十一代木旺土司在明“万历十年(1582年)永宁会五所兵,毁伤鼠罗村寨二十七处。本年正月,亲领兵杀退到永宁地。本年八月亲领大兵,分军而进,前至鼠罗、导立、左所,约领众兵围营,杀溃解围,得胜攻进……”

第三十三代木增土司在万历二十九年(1601年)在“鼠罗杀叛,得胜……”

“鼠罗”就在今四川省凉山彝族自治州木里县的无量河畔,现名“水洛”。“鼠罗”为纳西话语音,这里以盛产黄金而闻名。所以,我们在《木氏宦谱》中看到,木氏土司在这个地方用兵最多,先后达20多次。木旺一代土司就在鼠罗作战达10次之多。

关于木氏土司家族对黄金的开掘方法,从《滇略》中可见一斑:

有兄弟三人,长名木公,次名木么,三名木厶[10],长既土知府也。三人皆好礼有名,顾善取金,其法每雨过,辄令所在犁其地伺之,及又雨,耨而杂拾皆金矣。[11]

雨过之后,农夫犁地都可能犁出金子来,可见当地金子产出之多。当然,这些金子也不是谁找到就是谁的,要知道,这是木氏土司兵打下的地盘,将士们来征战的目的就是为了这些金子。木氏土司当然有一套严格的管理方法:

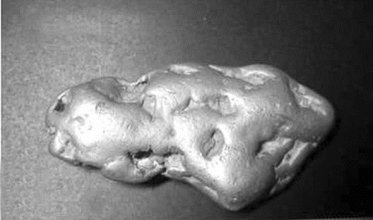

图4-17 狗头金

图片来源:木府提供

特拾金皆输之官,民间匿铢两皆死。尝贮金数十库,馈人每馈以千计,人谓之木公金云。[12]

老百姓要是胆敢私藏一点点黄金,那就要马上被处死。“铢”是古代的计量单位,一“铢两”只相当于一两的1/24,但百姓们就连这一点点也得不到。而木氏土司的黄金储备则有“数十库”,这是一笔现在无法衡量的财富。我们只能从木氏土司馈赠朋友黄金的慷慨大方来推测其家藏黄金之多。什么人可以得到木氏土司慷慨的“木公金”呢?当然第一是贡奉给朝廷的。我们在《木氏宦谱》中可以多次看到,明代的丽江木氏土司每当在周边打了胜仗,大都会“自备马匹方物,晋京朝觐”。这里面的“方物”就包括黄金。第二是供奉给寺庙、道观。木氏土司家族的宗教观非常独特,不仅信奉来自汉地的汉传佛教以及道教,更信奉藏传佛教,因此对各种教派供养甚厚。这一点后面有专章论述。第三是送给朋友。“木公金”馈赠的朋友,对象既有各地结盟的土司贵族,更有木氏土司作家群中结交的文友,他们为喜爱弄文舞墨的木氏土司修改诗文,编撰家谱,土司们是一定会用黄金赏一些“润笔费”的,著名的旅行家徐霞客到丽江时,木增就曾以黄金相赠。

俄亚的铁也极大地支撑了木氏土司的军事实力。在冷兵器时代,人们作战全靠大刀长矛等铁制兵器,没有一处储藏量丰厚、品质高的铁矿,就制不出好的战刀等兵器。据说当时俄亚人用木柴来冶炼铁矿,那时山上都是原始森林,人们放倒巨树后,就送进简易的冶炼炉。听俄亚的老人讲,当年从丽江迁徙来的人中,不仅有工匠,还有医生、东巴、淘金者、农夫、牧人等。征服俄亚的时期,也是纳西人又一次人口大迁徙的时代。

俄亚的金矿和铁矿,夯实了木氏土司的经济和战略物资基础,使历代木氏土司有能力四处征战,也使木氏土司家族有实力不断修建、扩大自己的土司官邸。所以我认为,俄亚的发现和开发在木氏土司的历史上,在民族的发展史上应该是浓墨重彩的一笔!木府的辉煌,少不了俄亚黄金的增色。

《徐霞客游记》中写道:

木氏居此二千载,宫室之丽,拟于王者。盖大兵临则俯首受绁,师返则夜郎自雄,故世代无大兵燹,且产矿独盛,宜其富冠诸土郡云。[13]

木氏土司官邸“宫室之丽,拟于王者”是建立在上追随中央王朝,下“夜郎自雄”和“产矿独盛”的基础上的。没有强大的军事、经济实力,木氏土司家族不会延续几十代、上千年的时光。我们从明王朝时木氏土司的三条军事扩张路线中,就可以大体推测出明代木氏土司家族的势力范围,也就可以看出这个滇西北土司曾经一度拥有的雄风。

到明末木氏土司家族势力最鼎盛时期,木氏家族的势力东北方向扩张到雅砻江流域(今四川凉山州西部一带),包括木里、九龙、稻城等地;北面达到了四川巴塘、理塘及西藏昌都地区;西部则直抵今怒江州高黎贡山以西,甚至远达现属缅甸的恩梅开江一带;南同大理剑川、鹤庆相接。这意味着,川藏、滇藏结合部的大部分地区,都统辖在木氏土司的势力范围之内。一只乌鸦飞七天七夜,大约也飞不出这片广袤的疆域。

有史学家认为,木氏土司的发展史就是一部军事扩张史。木氏土司依靠文治武功完成了霸业,同时也使西南各少数民族相互融合达到一个空前繁荣的时期。尤其是同藏区的关系,在这一时期政治、宗教、经济、文化等几个方面得到前所未有的交流和砥砺——无论是统治者间的战争,还是民族间的交往和老百姓间的商贸往来,丽江纳西地区作为中原统治者“屏藩”地位的格局,在木氏土司不断向四周扩张中进一步得到了加强。从人类历史的长河来看,血腥征杀以后,总会迎来一个各民族文化大交流的浪潮,这种大交流在一定程度上,同样也可以推动人类文明、民族发展的步履。正如著名的历史学家方国瑜先生指出的那样:

自唐初,麽些民族介于吐蕃、南诏之间,其势力消长,互相攘夺,则其文化之冲突与融合,亦可想象得之。今日麽些之文化,受西川传入汉文化之影响甚大,而南诏、吐蕃之文化亦当有影响。又麽些之文化输至吐蕃者亦有之(如食品、礼节,多习麽些也)。[14]

可以肯定的是,木氏土司当初开疆扩土、连年征战,想到的只是疆域的广阔、矿产资源的丰富以及牛羊牲口的富有,但他们绝没有想到民族文化的砥砺和交融,同样荫福着他们的子孙后代。而我们今天更看重的,并不是木氏土司穷兵黩武的扩张野心,而是民族与民族、文化与文化的交融和发展,是由此带来的“文化传输”——不是谁传输给谁,而是相互间的渗透和影响。这大约是木氏土司无心插柳柳成荫的“功绩”罢。

今天,我们在滇川藏区域行走时,不时会遇到许多纳西族村落,还有一座座残缺的碉楼,这是纳西族先民曾经纵横驰骋于这一片土地的见证,也是纳西人从丽江走出去的远近的印证。四川木里的俄亚、西藏芒康的盐井、三江沿线的纳西族村落,星罗棋布。只是随着时间推移,纳西族在这片广袤的地区逐渐退缩,最终只留下了最坚硬的“核”,一个无法被周围溶解的“核”。这些村落保持着明代丽江纳西人的生活习俗和规矩,成为我们今天研究纳西族文化的“活化石”。

【注释】

[1]张永康主编:《木氏宦谱》(影印本),云南美术出版社2001年版,第14页。

[2]张永康主编:《木氏宦谱》(影印本),云南美术出版社2001年版,第14页。

[3]张永康主编:《木氏宦谱》(影印本),云南美术出版社2001年版,第14-15页。

[4]张永康主编:《木氏宦谱》(影印本),云南美术出版社2001年版,第24-25页。

[5]张永康主编:《木氏宦谱》(影印本),云南美术出版社2001年版,第119页。

[6]杨林军编著:《丽江历代碑刻辑录与研究》,云南民族出版社2011年版,第134页。

[7]石鼓碣,民间叫作石鼓碑。

[8]方国瑜主编:《云南史料丛刊》(卷十二),云南大学出版社2001年版,第58页。

[9](民国)段绶滋纂修:《中甸县志》,丽江县印刷厂1991年印(内部资料)。

[10]“长名木公,次名木幺,三名木厶”,查《木氏宦谱》无此说法,有误。

[11]毛奇龄:《云南蛮司志》,见《云南史料丛刊》,云南大学出版社1998年版,第442页。

[12]同上。

[13]徐弘祖撰,朱惠荣校注:《徐霞客游记校注》,云南人民出版社1985年版,第930页。

[14]方国瑜:《麽些民族考》。

有关木府通论(第4卷)的文章

木氏土司家族两个朝代以来的好运到了头,开始走下坡路了。在元、明、清三个朝代更替之时,木氏土司家族总是及时地站在代表中央王朝势力的一边。图4-34木懿像图片来源:木府提供吴三桂虽然接受了木懿的投诚,并在第二年批准木懿“仍袭土知府之职,管理原地方”。木懿不幸成为这种策略的牺牲品。但木懿宁可冒犯吴三桂,也要保持气节。吴三桂最后只有贼喊捉贼,将木懿拘押到昆明。......

2023-09-18

一支军队、一个单位有没有这种灵魂,其面貌是不一样的。所以我现在讲的第一个问题就是灵魂问题。虽然只是这样的一种操作,但事实上我是在为形成木府的灵魂服务,是为这个单位产生一种凝聚力服务,为单位的身价和氛围服务。......

2023-08-23

中华人民共和国成立后,通过民族识别,名从其主,统称为纳西族。但不管怎么说,纳西族自唐代以来,尤其是元、明、清以来,因为有了这两部木氏土司家族的谱本,而显得形象、生动、连续,有案可稽。图4-4《木氏历代宗谱》石刻本图片来源:夫巴提供我们先来谈谈《木氏宦谱》甲种本的情况。作为严格意义的家族史,据《木氏宦谱》甲种本载,木氏28代传人木公也说“不敢据信”。......

2023-09-18

例如,职工迟到、早退的问题,对此要制定出严格的规章制度,没有规矩就不成方圆,这些方面没有做好,木府灵魂就无法真正地形成。可以说,木府是中国乃至世界上最优秀的景点之一,从接待游客以来,就表现出了这一点。倡导不怕苦不怕累的精神,这也是木府灵魂的体现。现在我正式提到的重塑木府灵魂这个问题,希望全体员工多思考、多努力。木府重塑起灵魂,我们的管理会更好,木府的明天也将会更美好。......

2023-08-23

明代丽江“木氏作家群”的诗文造诣,颇受推崇,被称为“文墨比中州”“共中原之旗鼓”。图4-52《隐园春兴》首页图片来源:木府提供木氏土司不仅写诗文,还善于收集汉文典籍,这一点在前面的论述中多有提及,万卷楼就是这方面最集中的体现。被誉为神童的木氏先祖牟保阿琮,在白沙岩脚留下了梵文的摩崖字迹,不少研究者认为是藏文。前面已经多次提到,现存最早的木增书法作品“谈空客喜花含笑,说法僧闲鸟乱啼”,为国家级文物。......

2023-09-18

在木氏土司先祖统一金沙江流域的纳西族各部族之前是没有丽江古城的。古城的西南片区,它的容量比东北片区显得大一点,它是古城的重要组成部分,是古城的基础。就在丽江木氏土司府。称为丽江府时,所管辖的范围已比较小了。流官到来后,以“移风易俗”为己任,一段时间后,形成了具有汉文化的丽江府城。这种奇怪的现象也是丽江古城的一大特色。......

2023-08-23

木氏土司对外拓展始终遵守这样一条规则:不对明王朝直接控制区域用兵,对其他土司、土官控制区域则大胆用兵。木氏土司的对外拓展从东、西、北三个方向进行,贯穿整个明朝时期。元时木氏领有的北胜府、蒗蕖州、永宁州、顺州,明代不再列入木氏土司的行政版图。木氏土司控制区域已是明王朝划定行政区的上百倍。......

2023-09-18

阿甲阿得应算是一个有勇有谋的土官,在历史变革的紧要关头,他“率众先归,为夷风望”,维护国家统一,避免了灭顶之灾。《木氏宦谱》甲种本中记载:大明洪武十五年,天兵南下,克服大理等处,阿甲阿得率众首先归附,总兵官征南将军太子太师颍国公傅友德等处奏闻,钦赐以木姓,移行总兵颍国公傅拟授职。图4-8诏书图片来源:木府提供木氏家族在明太祖眼里最被赏识的是“率众先归,为夷风望”。这个殊荣是木氏先祖所没有的。......

2023-09-18

相关推荐