(一)书法与中国书法书法是指按照文字特点及其含义,以其书体笔法、结构和章法书写,使之成为富有美感的艺术作品。行书是介于楷书与草书之间的书法。(三)中国书法的基本特征中国书法有三个特点:气势、意态和韵律。字也是这样,它由实的线条和布白相互映衬,虚实相生、主次疏密对比、笔势呼应顾盼,构成了书法作品独特的意态美。书法的线条、结构、墨色等方面是构成书法艺术美学的原理。......

2023-08-20

古与今这个题目是关于中国书法创作的,其内涵包括两个方面,就是“古”和“今”。书法是一门有着悠久历史的艺术,从文字产生我们就有了对书写的讲究。甲骨文是最早的有系统的文字形态,对甲骨文的书写就是我们最早的书法形式。书写形态的演变从甲骨文到金文、小篆、隶书,而后有草书、楷书、行书。魏晋开始以王羲之为代表的文人书法以楷书、行书、草书为主。书法之“古”的范围很大,不仅仅包括魏晋时期已经完全成熟的书法艺术,也包括非文人书法的魏碑、汉隶以及先秦篆书。

这里的“今”是什么概念呢?这个“今”不是历史学划分的时间概念。我们这里所讲的“今”是指“文化大革命”以后至现在的这个时期。中国书法在“文化大革命”时期是一个很明显的停滞期,尽管“文化大革命”时期大量的所谓的大字报的书写都是靠毛笔,但是它不是一个主动的艺术形态。“文化大革命”结束后,20世纪80年代,我们重新兴起了对传统文化的研究,中国书法家协会的成立就是一个标志,书法重新得到了发展,有了新的活力。

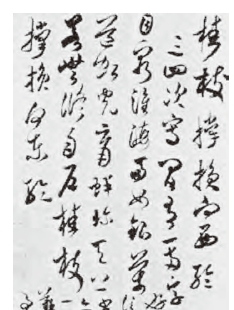

图7-1 宋 米芾 中秋登海岱楼作诗帖(局部)

新的活力带来了不同的特征,这些特征在20世纪80年代不是那么明显,我们所说的“今”的主要内涵基本上要到20世纪90年代才明确。20世纪90年代我们有意识地进行所谓的“书法创作”,这时候的出发点和所采用的手段方式与传统时期完全不同。所以,具有“今”的特征的时间段基本上要划分到1990年前后。20世纪80年代到90年代这个阶段书法的发展由于刚刚恢复活力,所以各种各样的方法都在用,都在尝试,出现了一些新的方法和新的思维,但是没有像20世纪90年代以后那么集中和明确。20世纪90年代以后,大学里开设的书法专业有了一些比较明确的思路和主张,这些明确的思路和主张向社会扩展,然后成为社会的风尚。

米芾的《中秋登海岱楼作诗帖》(图7-1)抄写自己的诗文,夹杂在当中他写了这样一句话:“三四次写,间有一两字好,信书亦一难事。”就是说我这首诗写了三四次了,中间只有一两个字是好的,所以我现在更加知道写字不是件容易的事。从这句话当中我们可以知道,米芾对书法是比较主动地追求,在他心目当中有一个“好”的标准,在书写当中不断地接近标准,但是总觉得自己做不到。这句话说明米芾有他的创作意识,而这个创作意识与我们现在看到的“今”的特征完全不同。

(一)书法与中国书法书法是指按照文字特点及其含义,以其书体笔法、结构和章法书写,使之成为富有美感的艺术作品。行书是介于楷书与草书之间的书法。(三)中国书法的基本特征中国书法有三个特点:气势、意态和韵律。字也是这样,它由实的线条和布白相互映衬,虚实相生、主次疏密对比、笔势呼应顾盼,构成了书法作品独特的意态美。书法的线条、结构、墨色等方面是构成书法艺术美学的原理。......

2023-08-20

一般是4尺或4尺以上整张宣纸书写,是大型书法作品,长宽比为2∶1;也有用3尺整张宣纸书写的,称为小中堂。一般多悬挂于厅堂的正中,又有横中堂之称。作品的布局以“统一、变化、整齐、新款”为总的要求,章法好的更能为作品起到锦上添花的作用。可根据正文的具体情况,采取不同的作品形式,以寻求最佳的布局。......

2024-08-28

汉字作为书法,终于在后世成为中国独有的艺术部类和审美对象。著名的《毛公鼎》、《散氏盘》等达到了金文艺术的极致。中国书法——线的艺术非前者而正是后者,所以,它不是线条的整齐一律均衡对称的形式美,而是远为多样流动的自由美。运笔的轻重、疾涩、虚实、强弱、转折顿挫、节奏韵律,净化了的线条如同音乐旋律一般,它们竟成了中国各类造型艺术和表现艺术的......

2024-01-10

编导可以通过不同性质的动作和不同样式的路线进行美学处理,尽可能充分而立体地利用表演空间,由此达到表现人物情感、渲染舞蹈氛围的创作目的。当编导在创作中做到情动于中、有感而发之时,他所创作出的舞蹈作品才有可能因情感的真实生动而感人。编导可以通过对日常生活的敏锐洞察和捕捉,在舞蹈创作中针对一些典型事件、社会现象进行深刻表现和反映,由此令观众收获情感上的认同和共鸣。......

2023-11-19

普通应用的交流电是按正弦函数规律变化的,也有非正弦交流电。比如,二极管整流后电压在没有滤波稳压之前,这叫脉动直流电。2)在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流引起损耗。3)直流输电时,其两侧交流系统不需要同步运行,而交流输电必须同步运行。4)直流输电发生故障的损失比交流输电小,两个交流系统若用交流线路互连需要很多技术条件必须一致,而直流电只需要电压一致。......

2023-06-25

李斯是荀子的学生,韩非的学友,吕不韦的门客;他变法的观念,便是从这三人得来的。李斯根据这见解,而反对“不师今而学古”的陋见,在学术思想史上,实占重要地位,且值得后人的崇仰。李斯这“别黑白而定一尊”的工作,虽受了韩非的影响,但这工作,却与秦国政治上的大一统有密切的关系,这是我们所不可忽略的。......

2023-08-17

对中国上古哲学史是否可讲,谢著与胡著、冯著采取了截然相反之态度:谢著尊信传统学术观及其研究范式,以“释古”态度讲述了自唐虞以迄清代五千年中国哲学发展史;胡、冯则舍弃了中国传统学术范式,以“疑古”态度对待上古史,裁剪出一个从老孔开始、“打了一个对折”的两千五百年中国哲学史。很大程度上,就是因为这部书开创了一种所谓基于科学的疑古态度。......

2023-10-29

相关推荐