电气简图用图形符号可分为一般符号与限定符号。在国家标准《电气简图用图形符号》中较为完整地列出了一般符号和限定符号。......

2023-06-20

1.基本概念

所谓符号,就是主体把这种对象与某种事物相联系,使得一定的对象代表一定的事物,当这种规定被人类集体所认同,从而成为这个集体的公共约定时,这个对象就成为代表这个事物的符号。符号是信息的载体,其意义在于交流,其生命力在于约定(指社会的约定)。对符号的研究,无论在西方国家还是在中国,都有相当久远的历史。20世纪初,瑞士语言学家索绪尔对“符号”提出了一个比较鲜明也比较准确的解释:符号是由“能指”和“所指”构成的统一体。也就是说,符号是一种二元关系,包括能指和所指,它们的结合便成了符号。索绪尔对符号能指与所指的界定,几乎启发了所有的现代符号学家。

在进行建筑设计时,可以将符号学理论的应用作为设计构思出发点,研究符号、运用符号可以帮助设计师探讨理解人对建筑的反应,有助于开阔思路、启发灵感。

2.建筑中的符号

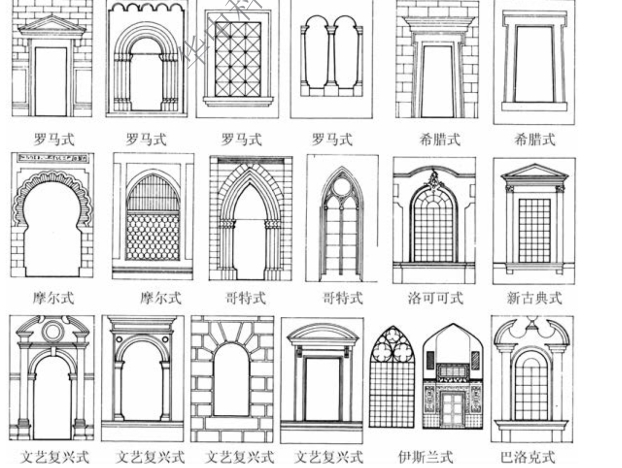

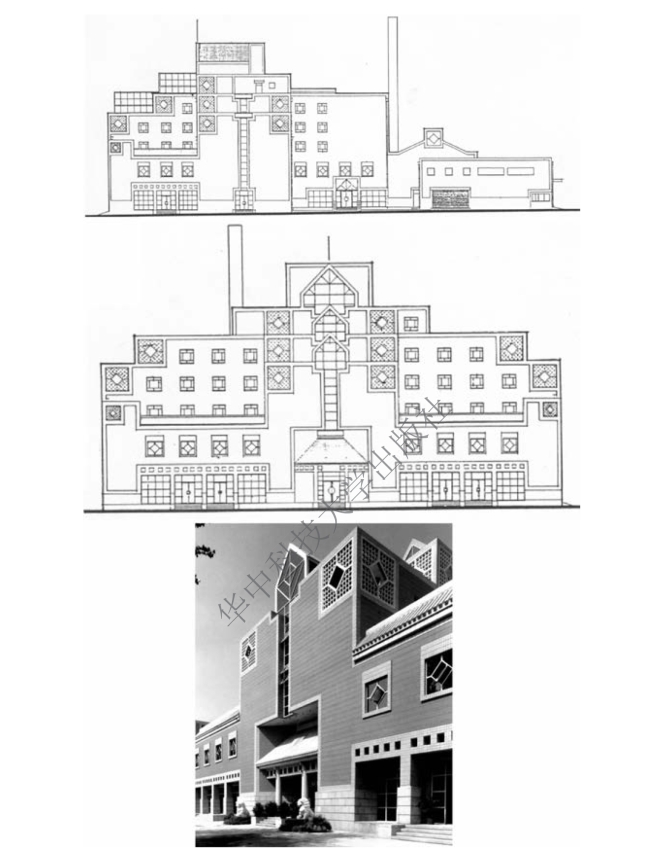

建筑符号学是人文科学应用于建筑领域中的一种理论,把建筑看成是一些具有特定含义的符号的组织,一切建筑的意义都是由于符号的表现而产生的,如果建筑失去了符号的表达精神,也就会失去它的意义。在建筑设计中运用某种建筑的特征符号,能从某种程度上再现这种建筑的特色(见图3-119、图3-120)。作为建筑造型的重要组成部分,门窗艺术代表了不同的建筑文化,不仅在于其实用性,而且在于它高度的形式性、意象性和符号化,随着时间的变迁和历史的积淀,把人们引向纯粹的精神符号世界。

图3-119 门窗符号

图3-120 窗格符号

建筑符号具有传达功能和表意功能。建筑符号的传达功能包含“信息转化为符号”和“符号转换为信息”两个转换过程。建筑设计是信息转化为符号的过程,建筑实体建成后,公众对建筑的认识过程是符号还原为信息的过程。在这两个转换过程中,建筑师和使用者、欣赏者之间,存在着一种“双向交流性”。前者把“意图”经过“符号”传达给后者,后者对符号的理解(社会的约定俗成)进行限制并影响着前者对符号的应用。

按符号学“能指”和“所指”关系,可以把建筑符号分为图像性符号、指示性符号和象征性符号三类。

1)图像性符号

图像性符号指建筑形式与意义的内容之间具有形象相似关系的模仿,通过“形象相似”的模仿,以自身形式与模仿对象的相似性为特征。

2)指示性符号

指示性符号反映建筑形式与意义的内容有实质的因果关系,利用符号形式与所要表达的意义之间存在“必然实质”的因果逻辑关系,基于由因到果的认知而构成指示作用,让人了解其意义。

3)象征性符号

象征性符号指建筑形式和意义之间具有约定性又不存在形象相似性,将指示物附加特定的象征含义,使这种指示物最终成为约定俗成的象征符号。

3.符号的设计方法

1)类比性设计

类比性设计是利用与“既有现实”的相似性进行设计,类比性设计分为视觉的类比、结构的类比和哲学的类比三种。

(1)视觉的类比

(2)结构的类比

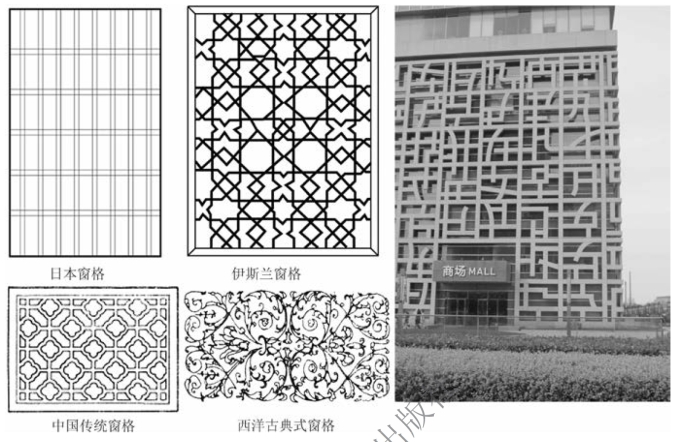

如利用人或动植物的躯体所表现的张力与结构形态作为设计的蓝本。如图3-121所示,该建筑应用了人类相互支撑力的结构原理,充分发挥了节省材料、提高能效的特性,造型新颖。

图3-121 西班牙瓦伦西亚艺术科学城

(西班牙,S.卡拉特拉瓦,2000年)

利用物理学、生物学的理论来发展设计,作为设计的理念,亦有从仿生、物理现象,甚至人的行为图式以及哲学意念出发的设计,它们属于图像符号。

2)几何性设计

几何性设计是完全依照抽象的比例关系和几何原则进行设计的。用抽象手段将自然世界的形状进行提炼,但本质上还是一种类比,因而也属图像符号。从古埃及的金字塔、方尖碑到希腊建筑以及后现代建筑中都可以发现这种设计方法(见图3-122)。

图3-122 日本筑波中心

(日本,矶崎新,1983年)

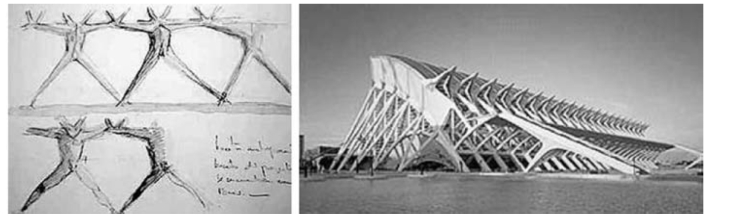

3)类型性设计

类型性设计指拥有共同文化背景的人与特定环境相连,以约定俗成的方法认同某一种特定的建筑形态,认为此种形态最适合其生活形态、地理气候、风土民情的要求,这种形态遂被长期使用,如北京的四合院就属于这种设计方法。这类建筑所表达的意义与其形式具有约定性质,因而属于象征符号。民居、乡土建筑及刻意追求文脉的建筑作品,都运用了这种设计方法。

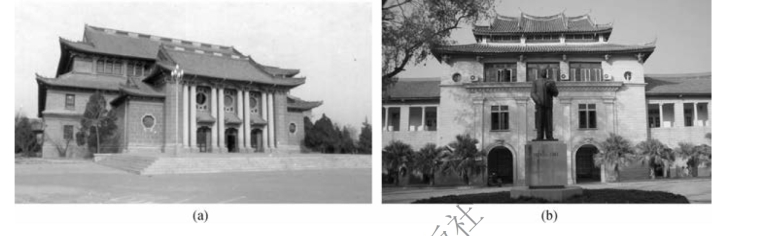

图3-123中,这两栋楼以西洋古典柱式与中国传统屋顶及符号相结合,代表了现存的上世纪国粹与西方文化的拼凑。图3-124中,该建筑楼群以主楼与四幢配楼通过二层的连廊一字排开,延续厦大旧建筑的符号多样性,通过简化、异化取得形式上的呼应和色彩上的协调。图3-125中,该建筑从与传统商业区的关系和反映老字号的文化内涵入手,立面采用了一些带有传统意味的形式符号,与周围的建筑风格相协调。

图3-123类型性设计

(张清廉,1934年)

(a)河南大学礼堂(开封);(b)厦门大学行政楼

图3-124 厦门大学嘉庚楼

图3-125 北京丰泽园饭店

(崔凯,1995年)

4.基于符号思维的设计手法

建筑是一个复合的符号系统,其符号特性明显地表现在建筑的形式上。

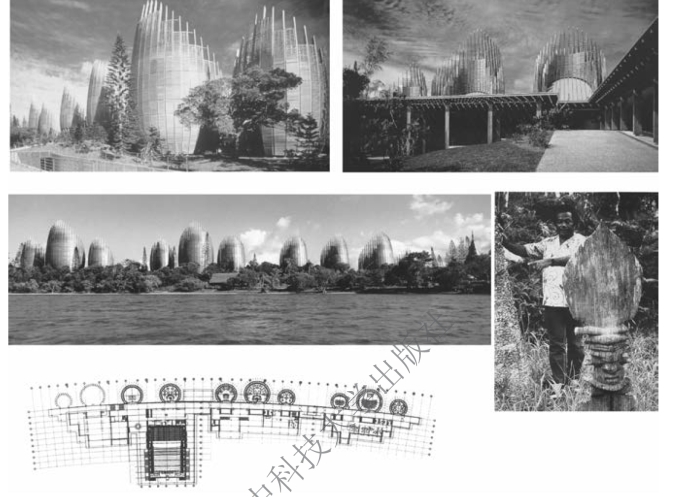

1)引借

引借是一种最常用的符号手法,它是借鉴传统建筑中的局部或片段,或从其他艺术形式、人们的行为图式、生物形式、美学观及哲学思辨中得到启发,按照现代人的审美情趣,将其投射到当代建筑中,使其带有特定的建筑信码。如图3-126所示,该建筑引借当地土著人的民居——篷屋的形式,鲜明地表达了尊重文化传统的思想,同时巧妙地将造型与自然通风相结合。

图3-126 特吉巴奥文化中心(太平洋岛国努美阿)

(R.皮阿诺,1998年)

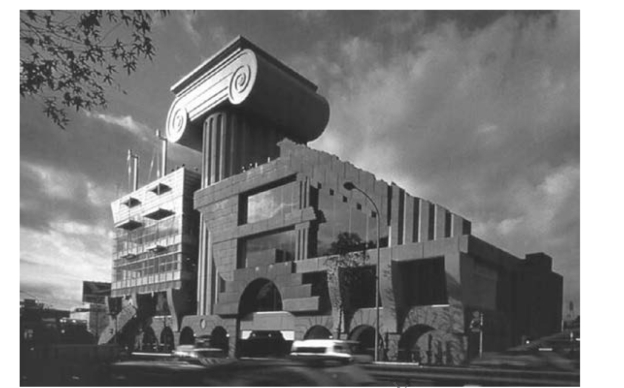

2)夸张

夸张指在原有符号基础上作某些局部更改或特殊处理,以此来强调、夸大、突出某些局部的作用和影响,增加符号的信息量,引起人们的注意和联想。夸张往往注重对建筑符号的提炼、分裂与变形处理,无论是尺度、形状,还是位置、材料和色彩等形式要素,都在原有基础上融进了新的内容和含义并加以强化,使之成为一种新的象征符号,以此引起人们的共鸣。

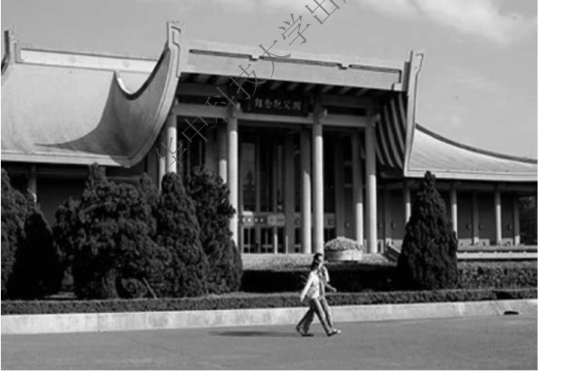

图3-127中,巨大的爱奥尼克柱式以超常性的夸张来表现自身的存在,引人注目。设计者把建筑符号作为工具,具有积极的意义,为公司赢得了广告效应。图3-128中,该建筑采用了中国大屋顶的形式,并将其进行夸张、变形,用以强调建筑的民族性、传统性,在根深蒂固的民族文化基础上进行自我创造。

3)拓扑

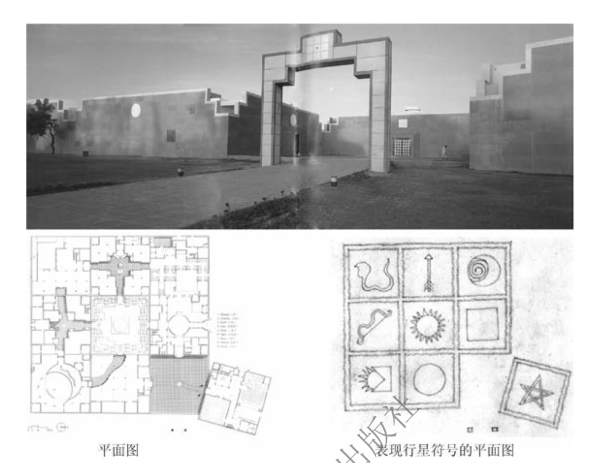

在建筑符号的发展演进过程中,很多情况下其演变均表现为保持原有符号的某种固定型制不变,这种保持根本关系不变而形式发生变换就是所谓的拓扑变换。如图3-129所示,该建筑将印度传统的曼陀罗图案进行了拓扑变形,这是印度一种传统的宇宙模式,类似中国的九宫格,其中一个方块被挪走,作为入口。尽管在形式上采用了现代的材料和手法,但却充分体现了印度传统的文化精神。

图3-127 东京马自达公司大楼

图3-128 中国台湾中山纪念馆

4)拼贴

图3-129 斋普尔博物馆

(印度,C.柯里亚)

拼贴是片断的集锦式组合,因而显得新奇、夸张,一般不具有秩序性,但往往能塑造一种气氛或表达设计者眼中的某种印象或是对环境的意象。拼贴法也是一种行之有效的设计方法,但这种方法的获得需要特殊的训练,需要有一定的建筑文化修养,有对传统和历史建筑母题、部件和形式的敏感性。这种方法首先需要从历史和传统中选取数种典型建筑形式母题、部件或元素,随后对其进行重新组合和连接。拼贴法采用传统和历史中的部件、形式,但并不被历史和传统的设计原则、构图原理和衔接方式所束缚,而是根据现代性、特定文脉、新形式构成和审美需要进行变化和组合。这是一种任意的、随机的和为现实需要服务的“历史主义”设计手法。采用这种设计方法所达到的效果通常既具有一定的历史连续性,又具有当代特征,是在新环境、新条件下对传统要素的巧妙利用。拼贴方法采用过去的建筑符号,但并不按周围建筑式样来进行设计,而是追求和谐、保持形式统一和体现历史传统连续性的文脉主义,是对传统要素的再解释。如图0-29所示为美国新奥尔良意大利广场,历史符号的变形、移植和拼贴形成了一个多元性的广场。广场上六道弧形墙高低错落,成为瀑布的背景。六扇拱廊在形象、质地、色彩上各不相同,装饰了六种古典或仿古典的柱式。艳丽夺目的色彩和霓虹灯,显示出既生动活泼又杂乱疯狂的商业情调。图3-130把被拆除的旧建筑的片断,镶嵌在新建筑造型中的拼贴手法,成为城市历史文化的记忆。

5)解构

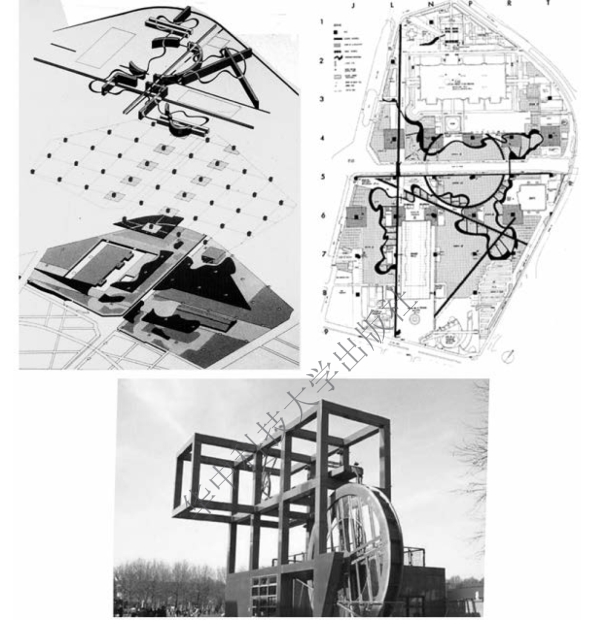

20世纪80年代兴起的建筑领域内的解构主义思潮,也是从符号的语言学方面的特征演绎出的新的设计思想。建筑符号的解构是对传统建筑符号和现有规则约定的一种颠倒和反转处理,其强调的是符号的分解、碎裂、叠合和组合,主张符号的解散、分离、片断、缺少、不完整和无中心,诸如断裂的山花、解体的古典柱式和肢解成零件的古典装饰构件等。解构打破了原有结构的整体性、转换性和自调性,强调结构的不稳定性和不断变化的特性。对建筑符号的解构不仅需要建筑师有很深的驾驭形式的功底,而且更重要的是要有设计思想上的创新。如图3-131所示,该公园用地划为120 m×120 m的方格网,网线交叉点上布置内容、形式不一的由红色搪瓷钢板构成的“疯狂物”。公园的道路、走廊、小径按直线或曲线布置穿插其间。“点”“线”“面”叠加在一起,显现出偶然、巧合、分裂、跳动、不协调的解构理念。

图3-130 某高层住宅

(澳大利亚悉尼)

图3-131 巴黎拉维莱特公园(二)

(法国,屈米,1982年)

6)残留

符号的残留主要用在有历史价值的建筑改造和扩建方面,让旧建筑的精彩片段锲入新的建筑中,成为新建筑的一个部分。这种处理方法可使历史得到延续,新旧建筑得以相互协调。如图3-132所示,设计者将原有的一些代表上海20世纪初建筑风格的石库门民居的外壳完整或部分地保留下来,作为商业、娱乐用房。这种残留的设计手法,使得旧建筑的片断与文化得以延续。

7)母题重复图

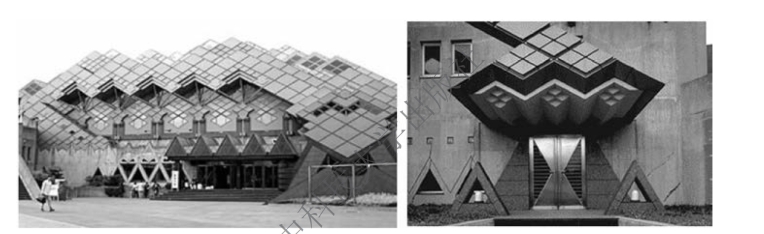

母题重复图是对符号进行组织的基本手法。在建筑设计中,提炼出一种符号来作为造型的母题并将其重复使用于这个建筑,从而强化了主题,可以造成强烈的韵律感或秩序感。如图3-133所示,该建筑采用菱形作为母题,其形状继承了武道的遗传因子。母题不断重复,似行云流水、闪电利剑,形成了具有流动感的形象,成为日本后现代建筑的名作。

图3-132 上海新天地

图3-133 东京武道馆

(日本,六角鬼丈,1990年)

5.象征、隐喻与符号的异同与关联

1)象征和符号

象征和符号这两者都是以某种事物来表示另外一种事物,常常容易混淆。其实,象征与符号代表着人类两个既相关又有区别的经验现象,两者的不同之处如下。

象征有更大的随意性。象征是一种联想、创造的冲动,带有个体性,表达特殊的个人感受。视某物为另一物的象征,不存在强迫与约定,只需要理解。相反,符号是一种高度社会化的行动、一种约定,在特殊的场合或领域内带有一定的强制性。

象征有不确定性,或至少并不总是确定的。

符号与象征所代表的人类经验的探索涵盖的领域不同:一个是符号学运动,一个是精神分析学运动与象征主义。精神分析学是典型的本质论与动力论,注重现象下面的本质。相反,符号学是典型的现象论和形式主义,研究符号、符号的规则、符号的用法等。

建筑中的象征,除了可以用实体的形状来表示以外,还可以用空间形状来表达,而符号一般只可用实体来表达。

象征能表示由多个独特意义组成的复合件,而符号只能表示单个实体及其含义,象征比符号具有更多层次的抽象意义。

2)象征和隐喻

普遍认同的观点是:象征是由于历史上约定俗成的认识,有着意义的相对稳定性,而隐喻具有时效性,同样的事物在某一时刻隐喻某件事物,但在彼时或许隐喻另外一个事物;隐喻所流露的隐含意义比较容易找到,而象征所蕴含的意念则不容易觅取,表现出高度的暧昧性;此外,对象征的认知要求观者具有一定的历史文化背景,才能体会事物的象征含义,而认知隐喻对观者文化背景的要求相对较低。因此,象征较隐喻来得复杂,象征的世界可能比隐喻达到的程度更深,即距离真实的客观对象越远,主观成分也就越多。

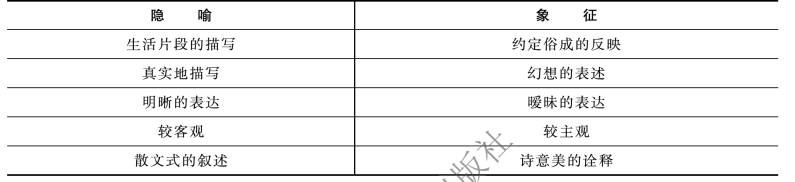

隐喻和象征的区别如表3-1所示。

表3-1 隐喻和象征的区别

当然,对内容与形式的分离还不能过分强调、片面理解。主观世界的内容不论如何鲜活,如何取得支配地位,如何自由,最终都必须借助形式来传达,否则,只能停留在创作者个人脑中,难以引起欣赏者的共鸣、共识。因此,本质上象征同隐喻并非对立,而是紧密关联着的,两个词虽然不能说是一个意思的不同表达,但它们确实有相通之处,甚至大部分是相互重叠的。

有的象征在历史上也许是为了达到某种隐喻的目的而形成的,例如古希腊的柱式,古代的工匠用它的比例和风格来达到隐喻的目的。但这种隐喻长期流传下来,人们在看到它时对其隐喻意义不再详加思考,而是自然而然地把它当作人体的象征。这说明隐喻有被演化为象征的可能性,某种象征在其出现之初很可能是出于某种隐喻的目的。

3)隐喻与符号

从建筑语言本身作为一种符号来看,隐喻存在于建筑中,体现了建筑作为符号的一种本质要求,使建筑意义以符号的形式存在,并能被人类理解。隐喻主义理论是在符号学的基础上形成的。后现代隐喻主义是把符号当作重要的手段和工具来创造隐喻的。后现代建筑隐喻与过去的建筑隐喻的根本不同在于它有系统的理论指导,并把形式和符号分离开来,使符号、结构形式和使用功能三者不必完全保持一致。后现代隐喻主义强调建筑要表现人文、地理和历史的延续性,强调建筑应反映文化的积累而不是文化的解体,是历史文化的丰富表现,而不是对过去传统的排斥和对民俗习惯的歧视。由于现代技术很难和历史象征形成协调,因此,后现代隐喻一般多采用装饰的方法,或引用传统建筑作为典故,以唤起人们对过去的回忆。

有关建筑形态构成(第4版)的文章

而这个以此代表彼的“此”就是符号的能指部分,所代表的彼就是符号的所指部分。对于所指主要有下面三种不同的理解:其一,所指是符号所阐述的实在事物、所指向的客观世界,也即所指是“所指事物”。但是有些符号学研究者仍然在他们的论述中常常把“所指”与“所指事物”相混淆,因为人们潜意识中总认为符号具有替代现实事物的作用。......

2024-07-26

总之,电视的真实首先归功于图像符号能指与所指及所指事物的相似;其次,通过替身演员、特型演员、特技摄影、计算机制图、多次曝光等手段大量伪造引得符号,又使电视更加“真实”。......

2024-07-26

电视符号则不同,“在图像符号中,从结构上看,其能指与其所指相似”[4]。媒介的技术化革命,使电视符号获得了新的表现力:语言符号的能指与所指及所指事物[5]之间的距离,在电视符号那里奇妙地消失了。......

2024-07-26

选择“窗口”>“符号”以打开“符号”面板。图1.46符号面板在出现的“符号选项”对话框中,将符号命名为“新建符号”,单击“确定”。图1.47符号选项图稿作为一个保存的符号出现在“符号”面板中,而用来创建符号的玛芬蛋糕现在就是一个符号实例。图1.50单击图稿上方控制面板中的“编辑符号”按钮,以隔离的方式编辑符号图稿,这样不会影响其他图稿。......

2023-11-20

单字母符号单字母符号是用英文字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每一大类用一个专用单字母符号表示,如“R”表示电阻器类,“Q”表示电力电路的开关器件等,如表1.11所示。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母,或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母。......

2023-11-24

(一)焊缝符号为了在焊接结构设计的图样中标注出焊缝形式、焊缝和坡口的尺寸及其他焊接要求等技术内容,出现了焊缝符号。基本符号表示焊缝横截面形式或特征。按焊缝在空间的位置可分为平焊缝、立焊缝、横焊缝和仰焊缝四种形式。按焊缝连续情况可分为连续焊缝和断续焊缝两种断续焊缝只适用于对强度要求不高,以及不需要密闭的焊接结构。对接焊缝位置规定的范围见表3-10及图3-27。......

2023-06-23

典型的符号有字母、数字、各种标点符号和各种运算符。定义B-7(符号串)由符号集∑中0个或多个符号相连而成的有穷序列称为∑上的符号串。包括空串在内的∑上符号串的全体记为∑。如果x是符号串,把x自身连接n(n≥0)次得到的符号串x,称为x的n次方幂,记作xn。定义B-11设V是符号集∑上的一个符号串集合,则V的正闭包定义为V的闭包定义为例如:V={a,b},则V+={a,b,aa,ab,ba,bb,aaa,aab,…......

2023-06-28

相关推荐