10.5.4.5 利用入渗强度与入渗时间的关系式计算渠道单位湿润面积的入渗量根据式,采用数值计算法就可算出渠......

2023-09-18

目前,常用的渠道渗漏测试方法有动水法、静水法及点测渗仪法[59]。

(1)动水法。是通过测量渠道上下游两个测流断面间的流量差来计算渠道的渗漏水量。具体方法见本节10.5.4.3。该法对于渗漏量小的渠道测试的精度较差,难以得到满意的结果。

(2)静水法。是通过恒水位和变水位法实测静水渠段的渗漏量及渗漏的变化过程,如静水入渗试验、双环法入渗试验等。与动水法相比,静水法测量精度较高[59]。

(3)点测渗仪法。是将定水头渗透仪加以改进后用于水下的一种测渗装置,其装置简单,操作容易。但误差大,仅适宜于规模小、渠床杂草少的渠道[59]。

10.5.5.1 渠道静水入渗试验

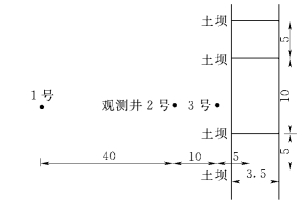

静水入渗试验是在渠水不流动、渠水位保持不变的情况下,观测渠水的入渗量随时间的变化过程。以王少丽等的试验(1998)为例:选某一平直的渠段长10m,两端用土坝围住,土坝外侧各设一段长约5m的保护区,同样用土坝围起。渠段一侧设3眼观测井,距渠段中心分别为5m、15m和55m,如图10-27所示。渠段供水量来自50m远的试验小区内、容积为4m3的储水池,通过抽水向渠段间断供水,始终保持渠水位变化幅度在±2cm之内。记录每次供水量、供水开始和终止时间、供水前后渠段水深及观测井水位。实验期间渠段水深平均保持在80cm左右,持续时间约64h。在此后,由于渗漏量已基本保持稳定,就停止供水,让渠中的水位自由下降,观测水深随时间的变化[59]。

图10-27 静水入渗试验平面示意图(单位:m)(据 王少丽等,1998)

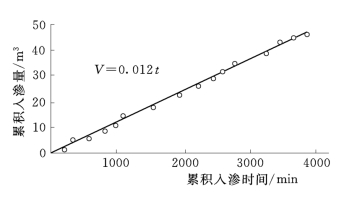

图10-28 累积渗漏量与累积入渗时间的关系(据 王少丽等,1998)

定水深条件下观测的累积入渗量随时间的变化呈直线关系,如图10-28所示。该图显示,试验开始后该渠道就很快处于稳定入渗条件,拟合所得的直线方程为V=0.012t,其中V以m3计,t以分钟计。则该拟合直线的斜率就是水深为0.8m时的稳定入渗率。经换算,该渠道每米长的日渗漏量为1.57m2/d[59]。

10.5.5.2 双环入渗试验

在渠底进行双环入渗试验,获得渠床渗透系数后,利用式(10-66)或式(10-67)计算渠道的渗漏量[59]:

为了与静水入渗试验的结果对比,王少丽等(1998)把双环入渗试验的1处试验点选在已进行过静水入渗试验渠段的底部,试验时间约4小时。在试验后期,每半小时所观测的渗漏量已基本不变,取最后三次观测的平均值作为试验的稳定入渗率。王少丽等对观测结果进行分析发现,由双环入渗试验所求得的稳定入渗率与静水入渗试验的数值很接近,这就意味着利用双环入渗试验法估算渠道的渗漏量是一种既简单而又可行的方法[59]。

10.5.5.3 点测渗仪试验

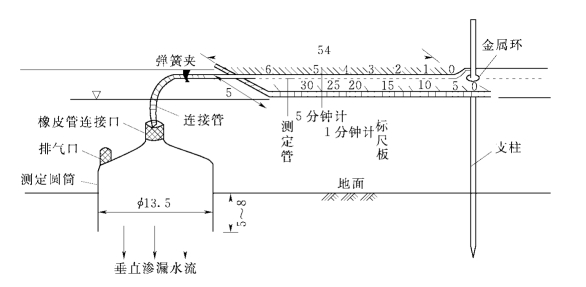

点测渗仪是将定水头渗透仪加以改进后用于水下的一种测渗装置,如图10-29所示。它由两部分组成:①测定部分,由无底测渗筒构成;②读数部分,由读数管和漂浮板构成。两部分之间用软管连接。施测时,首先打开测筒的排气口和橡皮塞连接口,将测筒均匀压入土中5~8cm,然后封闭排气口,并将充满水的连接管端的橡皮塞与测筒顶口塞紧后,开始按定时段(1min或5min)记录标尺板上测定管内水面移动的读数,测定时段始、末读数之差值即为该测点的渗漏量(mm/d)。测渗筒上方可设有手柄,便于把环刀压入土中[60]。

图10-29 点测渗仪示意图(单位:mm)(据SL/T 4—1999《农田排水工程技术规范》附录C)

王少丽等(1998)曾在某干渠内用点测渗仪进行了两个断面的渗漏率观测,每个断面重复观测两次。测渗筒等距布置在渠底,各筒顶部通过软管连到同一浮板上,同时进行各点观测。从仅有的两次重复测试结果看,测试结果数据变异性较大,其原因可能是渠道中杂草多,测渗筒与土壤接触差,筒内外可能产生少量的水量交换;其次是筒的直径小,筒面积与筒周长比也相应小,测量误差大[59]。

有关水文地质勘察(第2版)的文章

采用气压式或水压式栓塞时,为保证隔离效果,充气(水)压力应比该试验段的最大试验压力P3大0.2~0.3MPa,并在整个试验过程中保持不变。当试验段隔离无效时,应分析原因,采取移动栓塞、更换栓塞或灌制混凝土塞位等措施,不允许轻易放弃该段的试验。移动栓塞时只能向上移,其范围不超过上一次试验的塞位。......

2023-09-18

利用抽水试验所求的渗透系数,代表的是抽水降落漏斗范围内的岩土层的平均渗透性。另外,若有观测孔的多孔抽水试验,所求得的水文地质参数也比较准确。只有在无法利用抽水试验的场合,才选用其他办法。由于包气带内没有地下水可抽,无法采用抽水试验求参。 某承压含水层内,抽水井的井径为300mm,进行单孔稳定流抽水试验,当抽水量为1000m3/d时井内的稳定水位降深为15m。 某潜水完整井进行单孔抽水试验,井径200mm,初始水位埋深2.0m,隔水底板埋深10m。......

2023-09-18

10.5.3.2 拟建渠道的水文地质勘察根据SL 373—2007《水利水电工程水文地质勘察规范》的规定,拟建渠道水文地质勘察的目的、任务和内容如下[54]。......

2023-09-18

钻孔压水试验应随钻孔的加深自上而下地用单栓塞分段隔离进行。一般为5m,试验段是编制渗透剖面图的基本单位。压水试验所求得的透水率是试段的平均值。如果试段过长,势必影响成果的精度,如试段过短,又会增加压水试验的次数和费用。试验钻孔的孔径对压水试验成果虽有影响,但一般说来这种影响很微小,可以忽略不计。因为如果钻孔相距过近,压水试验时易产生水流串通而影响试验成果的真实性[6]。......

2023-09-18

坝区渗漏是指大坝建成后,库水在坝上、下游水位差作用下,经坝基和坝肩岩、土体中的裂隙、孔隙、破碎带或喀斯特通道向坝下游渗漏的现象。经坝基的渗漏称坝基渗漏,经坝肩的渗漏称绕坝渗漏。库岸和库底岩、土体因吸水饱和而使库水产生的损失,称渗透损失,这种渗漏现象称暂时性渗漏。此外,坝区渗漏还可软化坝区岩体中的软弱夹层、断层破碎带,或产生潜蚀(管涌)等现象,降低坝基或坝肩岩体的承载力和抗滑力。......

2023-09-18

相关推荐