被教徒们作为偶像崇拜的主要是耆那教的二十四位祖师和圣人,也可以说他们就是耆那教的神。建于印度各地的耆那教寺庙大多以这二十四个祖师中一位的名字命名,并献给这位祖师,作为后人对他的纪念。图1-6阿迪那塔塑像图1-7帕莎瓦那塔塑像图1-8大雄塑像第二十四祖即为耆那教创始人大雄。......

2023-08-31

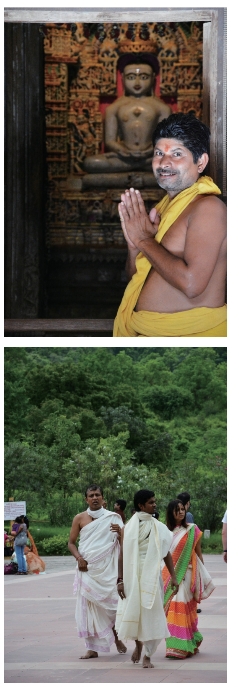

图1-4 耆那教僧侣

耆那教最初主要是在恒河流域布道传教,公元前3世纪时,耆那教和佛教曾受到孔雀王朝阿育王的保护和支持。后来由于北部的摩揭陀地区连续多年干旱,发生了严重的饥荒。受灾荒所迫的耆那教开始由北向南转移到了西印度和南印度德干高原地区,并向南部腹地继续渗透。公元1世纪左右,由于对教义理解和戒律规定的分歧,耆那教分裂为白衣派和天衣派。在之后的岁月中两派又都多次分裂,白衣派主要分裂为穆尔狄步扎、斯特纳加瓦西和特罗般提三派,天衣派则主要分裂为毗婆般提、达罗那般提和鸠摩那般提三派,而各派之下又各有教派之分[3]。总体来说,白衣派主要活动在印度的古吉拉特邦(Gujarat)和拉贾斯坦邦(Rajasthan)等地区。该派别认为男女都能够获得拯救,修行不需要裸体,主张僧侣穿白袍,允许出家人拥有一定的生活必需品,并允许出家人结婚生子。而天衣派则相对保守,更加注重苦修,歧视妇女,不允许妇女进入寺庙,并要求僧侣重视个人修为,在修行时必须基本裸体,而只有最受尊敬的圣人才可以全裸。天衣派主要活动在北方邦(Uttar Pradesh)和印度的南部地区,为两派中的少数派。两大派别互相不能通婚,不能一起饮食。两大派别中的数个小规模派别相互错杂,分布并不局限于两大派的主要传教地区,但对外都统称为耆那教。如流行于印度南部卡纳塔克邦(Karnataka)的耆那教就不属于天衣派,而是北方白衣派的分支教派。时至今日,两个派别的教徒都穿着当地的居民服饰,已经没有太大区别。天衣派教徒效仿祖师大雄一丝不挂,云游四方的情景已成为过去,现在外出完全裸体的行为仅有个别圣人仍然为之(图1-4)。

在公元4—8世纪时,耆那教发展迅速,开始在南亚次大陆广泛流行。唐玄奘的《大唐西域记》记载到:在东印度的三摩旦吒,中印度的奔那伐禅、吠舍厘(Vaishali)和南印度的羯陵伽(Kalinga)、达罗毗荼(Dravida)等国都盛行耆那教,不少小王国的君主都是皈依了耆那教的忠实信徒。统一了古吉拉特邦全境的鸠摩波罗(Jiumoboluo)君王还在耆那教著名作家金月的游说下将耆那教定为了国教,其教盛极一时[4]。

现将部分《大唐西域记》中提及到耆那教的内容抄录如下:

迦毕试国(今阿富汗境内)

“天祠数十所,异道千余人,或露形,或涂灰,连络髑髅,以为冠鬘。”

僧诃补罗国(今位于旁遮普邦境内)

“窣堵坡侧不远,有白衣外道本师悟所求理初说法处,今有封泥,傍建天祠。其徒苦行,昼夜精勤,不遑宁息。本师所说之法,多窃佛经之义,随类设法,拟则轨仪,大者谓苾刍,小者称沙弥,威仪律行,颇同僧法。唯留少发,加之露形,或有所服,白色为异。据斯流别,稍用区分。其天师像,窃类如来,衣服为差,相好无异。”

钵逻耶伽国(今位于北方邦境内)

“诸外道修苦行者,于河中立高柱,日将旦也,便即升之。一手一足,执柱、蹑傍杙;虚悬外申、临空不屈;延颈张目,视日右转,逮乎曛暮,方乃下焉。若此者其徒数十,冀斯勤苦,出离生死,或数十年未尝懈息。”

婆罗痆斯国(今瓦那纳西)

“天祠百余所,外道万余人,并多宗事大自在天,或断发,或椎髻,露形无服,涂身以灰,精勤苦行,求出生死。”

摩揭陀国(下)(今位于比哈尔邦[Bihar]境内)

“毗布罗山上有窣堵坡,昔者如来说法之处。今有露形外道多依此住,修习苦行,夙夜匪懈,自旦至昏,旋转观察。”

珠利耶国(今位于安得拉邦境内)

“天祠数十所,多露形外道也。”

达罗毗茶国(今位于安得拉邦[Andhra]与泰米尔纳德邦[Jamil Nadu]交界处)

“天祠八十余所,多露形外道也。”[5]

公元8—12世纪,由于受到地区统治者的大力支持,耆那教在印度部分地区得到了快速的发展。如在西印度的拉贾斯坦邦和古吉拉特邦,南印度的卡纳塔克邦等地建造了数量众多、异常精美的耆那教寺庙,使耆那教思想得到了更加广泛的传播[6]。自公元12世纪以后,随着伊斯兰教军事力量的入侵,耆那教僧侣被强权者作为异教徒大批屠杀,大部分寺庙被伊斯兰教势力捣毁。这种状况使得耆那教各教派受到了空前的严重破坏,宗教发展也陷于停滞。从这个时期开始与耆那教一同产生、有着相似发展历程的印度佛教逐渐在印度本土消亡,值得庆幸的是耆那教虽然没有能够像佛教那样走出国门,但却在印土顽强地生存了下来。

自13世纪起,耆那教逐渐衰落,但在南印度的卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦等地仍然有些秘密的宗教活动。自15世纪中叶至18世纪,耆那教又进行了多次宗教改革。最初是由古吉拉特邦的白衣派所发起,改革以反对偶像崇拜和繁琐的祭祀仪式为宗旨,提倡回归中世纪时的信仰与仪轨。与此同时,南部的天衣派也针对自身进行了改革运动,提出了供奉更多神明和建造更加富丽堂皇的寺庙的主张。在近代启蒙运动的影响下,他们又主张用自由、博爱和人道主义的观点来解释耆那教的古老教义[7]。

由于禁止杀生的戒律,耆那教徒不能从事战士、屠夫、皮匠这些以屠宰为生的职业,甚至由于不能杀死土壤中的昆虫,也不可以从事农业生产,所以耆那教徒大多成为商人和手工艺者。因为他们具有诚实和吃苦耐劳的品质,很多人都非常富有,具有崇高的社会地位。现今耆那教在印度约有420万教徒,虽然仍然属于小众宗教,但耆那教徒是印度所有宗教团体中受教育程度最高的。他们建立了耆那教相关组织,并修建了很多庙宇、学校、医疗、社会福利和文化研究机构。今天除了在印度本土外,耆那教在斯里兰卡、阿富汗、巴基斯坦、泰国、不丹等地均有一定的影响。

有关耆那教寺庙建筑的文章

被教徒们作为偶像崇拜的主要是耆那教的二十四位祖师和圣人,也可以说他们就是耆那教的神。建于印度各地的耆那教寺庙大多以这二十四个祖师中一位的名字命名,并献给这位祖师,作为后人对他的纪念。图1-6阿迪那塔塑像图1-7帕莎瓦那塔塑像图1-8大雄塑像第二十四祖即为耆那教创始人大雄。......

2023-08-31

由于现今的考古发掘尚未发现此时期大型的耆那教寺庙建筑,可见玄奘所提到的“天祠”很可能只是一种临时性的简单宗教设施或者是一些小型的寺庙。总之,至7世纪耆那教寺庙建筑已经粗具规模,并有了很大的发展。最初耆那教寺庙主要模仿印度教神庙的建筑形式,或是直接占用印度教废弃的寺庙,只是两者所供奉的偶像不同而已。寺庙不再有被穆斯林摧毁的威胁,僧侣的人身安全也得到保证。......

2023-08-31

寺庙常建在城市主要道路两旁的开阔地上或建在香火繁盛的圣地内,单独成寺或临近其他中大型寺庙建造形成寺庙建筑群,其建筑布局在周边环境中呈长条矩形的线式布局。这是耆那教寺庙较为常见的布局形式,寺庙体量较大,建筑造型类似,不及点式布局的小型寺庙丰富多彩。由这些实例可以看出,线式布局的中型耆那教寺庙通常都是沿轴线依次排布圣室、主厅和前厅,规模稍大些的也建有门廊。......

2023-08-31

正是由于这种情况,耆那教流传下来的宗教典籍并不是很多。据称这部经典完成于454年,是在伐拉比举行的耆那教集会中被加以整理、编辑成册的。教义上的彼此对立、各成体系自然不必多说,两派对耆那教的宗教发展和祖师言行也意见纷纭、莫衷一是。在白衣派和天衣派中各自流传的典籍众多且往往两派之间互不认可。目前两派都认可的典籍是由乌玛斯伐蒂所著的《真理证得经》及其注释,而这部典籍也成为今天阐述耆那教义最权威的经典。......

2023-08-31

耆那教认为“业”是一种看不到的物质,它吸附在人的灵魂上,阻碍了最终的解脱。耆那教把严格的苦修作为得到灵魂解脱的手段,其修行往往非常极端,有些教徒甚至通过神圣的绝食,自愿饿死而达解脱。......

2023-08-31

在耆那教寺庙建筑中锡卡拉象征着圣山,大多建在寺庙的圣室或圣龛顶部。锡卡拉式耆那教寺庙流行于印度北部地区和南部个别城镇,集中在拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和中央邦部分地区,是耆那教寺庙最主要的一种建筑类型。主体锡卡拉位于全寺中心的中心式则是对应着圣室位于寺庙中心的十字形寺庙布局,是耆那教寺庙所特有的形式。......

2023-08-31

图5-1石窟寺中的祖师造像在耆那教现存的建筑古迹中主要为寺庙、石窟寺和巨型雕像,它们体现出了耆那教技艺精湛、精美绝伦的雕刻艺术。近年来因为耆那教影响力逐渐扩大,甚至首都德里的政要都会出席盛典。在印度西北部地区,耆那教的影响力主要集中于拉贾斯坦邦和古吉拉特邦。耆那教教徒几乎每年每月都会举办庆祝活动,多年举行一次的宗教盛典更是热闹非凡。......

2023-08-31

一些地区的当地统治者为了显示王国的雄厚实力,提高民众的凝聚力,出资兴建了大量耆那教寺庙建筑。幸运的是在拉贾斯坦邦距离斋沙默尔5公里左右的阿玛撒格尔仍现存有一座建于王宫内的耆那教寺庙。图3-13a阿玛撒格尔宫殿寺庙入口图3-13b主厅内景图3-13c寺庙圣室......

2023-08-31

相关推荐