The Mongols蒙古人类似于契丹人和女真人,但在世界历史上却更为重要。1206年,他正式宣布成为“富有四海”的皇帝——“成吉思汗”。1204年,成吉思汗成为蒙古统治者;1206年,他的可汗地位在喀喇昆仑召开的一场伟大宴会上得到正式确认。围攻开封的战斗持续数月之久,在震天雷和其他爆炸性武器的震慑下,由汉人和蒙古人组成的军队最终于1234年战胜金朝,金朝皇帝被迫东逃。1230年,耶律将征服的中原区域划分为10个行政区。......

2023-08-31

同汉代之外的任何时期一样,这一时期的宗教丰富而多样。隋唐时期的宗教特点是:佛教和道教已发展成熟,来自西方的几种宗教也已侵入进来;儒家对政府的作用越来越大,但却必须依赖于对其官员们的教育。842—845年期间,中原的宗教宽容因世俗化被中断。尽管这没有消灭佛教,但却终止了其支配地位,并在事实上使其他宗教遭到废止或隐于地下。这些宗教转入地下之后,因与其西亚的教会母所缺乏联系而只能被扼杀。

隋朝时期,无论佛教还是道教都得到官方支持。当唐王朝开始建立时,佛教似乎又再次被压制。624年,唐朝的第一位皇帝在朝堂上举行过一次大辩论。在这次激烈争论中,备受尊敬的史官傅弈[15]中肯地评论道:

且生死寿夭,由于自然;刑德威福,关之人主。乃谓贫富贵贱,功业所招,而愚僧矫诈,皆云由佛。窃人主之权,擅造化之力,其为害政,良可悲矣!……况天下僧尼,数盈十万,翦刻缯彩,装束泥人,而为厌魅,迷惑万姓者乎!今之僧尼,请令匹配,即成十万余户。产育男女,十年长养,一纪教训,自然益国,可以足兵。[16]

佛教徒完全震惊了,他们在一部专书中反击了傅弈的攻击。这部只有十卷的专书,现收存于《大藏经》中。两年后,唐朝第二位皇帝颁布的一道法令采纳了傅弈攻击的理由,并列举了对政府来说佛教造成的经济损失:“浮惰之人,苟避徭役。妄为剃度,托号出家,嗜欲无厌,营求不息。出入闾里,周旋闤阓,驱策田产,聚积货物。耕织为生,估贩成业,事同编户,迹等齐人。进违戒律之文,退无礼典之训。”[17]尽管官方反对佛教的情绪非常高涨,但佛教仍继续蓬勃发展。就是在这一时期(629年9月),佛教朝圣者玄奘(602—664)离开长安前往印度。645年4月,当他返回中国时,他在首都受到僧侣、官员和普通民众的欢迎,甚至在洛阳受到了皇帝的亲自接见。646年8月,皇帝赏赐他丰厚的礼物并修书一封,这封信现收录于这位朝圣者途经中亚前往印度的不朽旅行记录中。

随后的一个世纪,佛教没有受到任何严重的抑制。官方的态度不时发生变化,最为显著的就是在亲佛的武则天统治期间(685—705)。714年,兵部尚书姚崇(651—721)对佛教进行尖锐抨击后,约12000名僧尼被要求还俗,禁止建造新寺院、安设新佛像和抄录佛教书籍,并严令禁止富户同佛教徒或道教徒有任何接触。然而,当时的文献和考古证实了佛教的力量及其流行,朝圣者们依旧通过陆路和海路大胆前往佛教圣地。玄奘之后,最为著名的或许就是义净了。671—690年间,义净是在印度、犍陀罗和克什米尔度过的。佛教僧侣来到中国,但他们的工作已不那么重要了,因为许多中国学者都已通晓梵文。645年,玄奘从印度回到中原后,全身心投入佛经翻译。他创造了一种翻译梵文佛经的方法,以取代那时正在使用的照本直译法[18]。689—695年期间,义净或因受启发而编纂了一部包含有1000个字的梵汉词典。来自龟兹的Li-yen(706—789)是一位佛教弘法者的老师,他编纂了一部包含有约1.2万个字的汉梵词典。在皇帝的要求下,Li-yen还翻译了一本关于医学和药用植物的梵文著作。众多求学者前来取经,特别是朝鲜和日本,他们在中原名师的指导下研究学习,当然也偶有中国名师为其学生劝说而越过东海定居于国外。中国各地纷纷开始建造神庙、装饰佛殿、翻译抄录经文,其费用则由中国本土的朝圣者和外国的旅行者及商人共同承担[19]。梵呗已很发达,尤其是净土宗。

受印度老师的启迪,天文和数学同样取得新进展。618年,唐代第一位皇帝编制的一部新历法即是其中之一。一个世纪后,善无畏和金刚智的弟子、中国僧侣一行(683—747),将一个太阳年的时值精确到365.244天,一个太阳月的时值则精确到29.53059天。基于这些计算,他对历法进行改革。729年,官府采用了经他改革后的历法。721—725年,他和另外一位科学家利用从中国一端到另一端的日影长度进行了一项精巧研究。他们在从长城到今天的河内这条距离约3500公里的线路上设置了9个观测站,并在夏至和冬至期间以标准的8英尺日晷同时记录阴影的长度。李约瑟(Joseph Needham)写道:“在中世纪早期任何地方所开展的有组织研究中,它肯定是最为引人注目的。”[20]医学在佛教传播中发挥着显著的作用,如同今天它在基督教传教活动中的作用一样。佛教寺院通常有药房,有时还将经特别挑选的僧侣送到长安学习医学。

如此大量的佛教寺庙,势必存有腐败、不明智地运用其政治影响力以及不合适的保护政策等问题。在朝廷中一度拥有强大权势的道教迅速意识到这些问题并向朝廷报告。更为重要的是,皇帝意识到如果佛教这一国中之国不可替代的话,那么这个王国必须臣服于皇权。这种情绪达到如此程度,以致朝廷终于采取行动,下令对所有佛教僧侣及其财产进行调查。845年的第四个月,这项调查开始了。一位官方史家言道:“敕祠部检括天下寺及僧尼人数。大凡寺四千六百,兰若四万,僧尼二十六万五百。”[21]三个月后,根据诏书,中原所有佛教寺院的财产全都被没收充公。然而,“中书门下条疏闻奏:‘据令式,诸上州国忌日官吏行香于寺,其上州望各留寺一所,有列圣尊容,便令移于寺内;其下州寺并废。其上都、东都两街请留十寺,寺僧十人。’”[22]皇帝回复道:“敕曰:‘上州合留寺,工作精妙者留之;如破落,亦宜废毁。其合行香日,官吏宜于道观。’”[23]随即,“中书又奏:‘天下废寺,铜像、钟磬委盐铁使铸钱,其铁像委本州铸为农器,金、银、鍮石等像销付度支。衣冠士庶之家所有金、银、铜、铁之像,敕出后限一月纳官,如违,委盐铁使依禁铜法处分。其土、木、石等像合留寺内依旧。’”[24]最后,在第八个月,皇帝颁布法令:“其天下所拆寺四千六百余所,还俗僧尼二十六万五百人,收充两税户,拆招提、兰若四万余所,收膏腴上田数千万顷,收奴婢为两税户十五万人。隶僧尼属主客,显明外国之教。勒大秦穆护、祅三千余人还俗,不杂中华之风。”[25]

政府赢了,这些法令实质上废止了其他外来宗教的活动。已完全中国化的佛教虽没有消亡,但它在精神上永远不会再具有这样的威望。就此而言,作为保持最高世俗权力的一种方式手段,中国从来不曾有过政府如此残暴地对待一个国家的宗教。845年之后,一些寺庙几乎是立刻被重建。第二年,在首都即重建了一座寺庙;857年,在山西五台山这个伟大的佛教朝圣中心也重建了一座寺庙。但是,对邻近国家来说,中国不再是佛教的“东方之光”,两个半世纪以来中国一直享有此荣誉。

这一时期进入中国的外来宗教中,中文文献第一个提及的是拜火教。在6世纪初,它通过中亚的贸易线路进入中原;6世纪30年代期间得到了皇家的资助保护;550年左右则已为政府所控制。北齐和北周的几个统治者加入了这一宗教,并参加了其祭祀表演。据说,他们这样做部分是为获得西方民族的青睐(据推测可能是波斯)。621年,唐朝重新设立控制宗教事务的机构。632年的记载为我们提供了这一年一位到中原来布道之人的名字,并已知在长安、洛阳及西北其他三个城市建立了神殿。官府允许在中原生活的外国人尊崇这种宗教,但禁止中国人这样做。很显然,拜火教在传道方面几乎没有什么效果。这一事实有助于解释为什么在中国或中亚没有找到有关他们的任何原始文献。845年的禁令几乎终结了这种宗教的存在。目前已知的是,它在镇江和开封幸存下来,一直到12世纪。

随后进入中原的可能是基督教的聂斯脱利派这一分支。745年后,中国人将其称为景教。我们已知的是,它的第一位传道者来自叙利亚(或波斯),并于635年定居于首都。[26]几年后,朝廷给这一宗教的祝福是:“贞观十有二年秋七月。诏曰:‘道无常名,圣无常体。随方设教,密济群生。大秦国大德阿罗本,远将经象来献上京。详其教旨,玄妙无为。观其元宗,生成立要。词无繁说,理有忘筌。济物利人,宜行天下。’所司即于京义宁坊造大秦寺一所,度僧廿一人。”[27]毫无疑问,这一宗教传播到首都以外的地区,因为在洛阳、成都、广州等其他地方都曾提及它。除了居住在商业中心的叙利亚和波斯商人之外,它是否还为其他任何人所接受却存有疑问。在698—699年期间和713年,它遇到了一些困难;755—762年的叛乱期间,由于来自西亚的资助被切断,其处境毫无疑问异常艰难。尽管如此,781年时,它的一个教堂却非常富有,以致它能够竖立起一座题有叙利亚文和汉文的美丽石碑。值得庆幸的是,这块石碑今天仍旧存在。另外一份具有重要意义的记载是800年的《三威蒙度赞》(hymn to the Holy Trinity)(佐伯好朗讨论了其他七首),它是20世纪初在敦煌附近一座带有围墙的古老藏书馆发现的。845年,景教遭受如此严格的压制,以致没能发现表明它在公元11、12世纪时依旧存在的任何证据。[28]

第三个是摩尼教,这个崇尚光明的宗教由巴比伦的摩尼(216—277或274年)所创。它似乎是在694年由波斯人和其他人引入中国的,但其生存一直非常艰难,直到回纥可汗成为中原王朝的盟友后才有所改善。763年,即从叛军手中收复洛阳的这一年,回纥可汗宣称摩尼教为其民族的官方宗教。于是,巴比伦的主教派僧侣和修女到蒙古传播教义。由于回纥可汗的支持,使得摩尼教能够传播到唐都长安、洛阳以外的长江流域和其他地方。尤其是在波斯对阿巴斯进行迫害后(785—807),摩尼教的传教工作获得积极进展,不仅僧侣的流失量逐渐减少,还经常与中亚和西亚的教会母所保持着联系。然而,当回纥政权失去了与唐朝的平等地位时,摩尼教的影响力随之萎缩。842年,摩尼教在长江流域的寺院被关闭。当中原军队打败回纥可汗时,摩尼教于843年被禁止。伴随着其被禁止,这种宗教也随之死亡。到17世纪初期,中原地区仍有这种宗教的回声,但主要是作为一种秘密组织。这种宗教最有价值的贡献似乎来自其天文学家僧侣,764年的一条记载证明了这一事实。粟特摩尼教确定了行星为七天一周,它便按照一周七天的顺序用粟特语、波斯语、印度语和汉语为这七颗行星命名。摩尼教的星期天是主要的斋戒日,它的名称甚至传到日本的藤原。直到最近,福建一些地方性历法中仍有这一令人颇感好奇的遗风。

犹太教和伊斯兰教这两种宗教,在这个时代似乎并不太重要。众所周知的是,879年之前,犹太人一直都是出现于广州。毫无疑问,他们是通过海路经印度而来到这里。8世纪的犹太—波斯语文献也表明了犹太人的迁移,这些文献发现于中亚贸易线路上及其东部终点站敦煌。犹太人并没有在中原活动,这似乎已引起中国历史学家的注意。正如我们所看到的,长期以来阿拉伯人同中国人进行着海上贸易。毫无疑问,伊斯兰教正是通过这些贸易团体进入中原。穆斯林是作为使臣和从军者进入中国西部,而不是作为传教者,这是根据曾到首都拜访过的阿拉伯旅行者们所确定的。然而,直到宋元时期,中原才真正出现能经受住排外敌意或能使王朝屈服的犹太人和穆斯林人团体。关于这两种宗教,中原人已具有一些知识,唐代编年史和阿拉伯日志中的段落已明确表明了这一点。[29]

当我们在关注这些外来宗教时,不应忘记的是,除佛教外,道教和儒教的受欢迎程度是其他任何宗教所无法相比的。李唐王朝对于道教的支持有情感上的原因,但在长长的统治者队伍中,大多数统治者都明智地尊崇官方宗教,并鼓励对帝国内的大小官员进行教育,目的是使大多数官员都能忠实履行管理职能。在皇帝需要求教和帮助时,这些官员是可信赖之人,因为他们没有军事或世袭的权力。他们最大的弊端是其保守主义、对陈腐观念和做法的延续以及同普遍轻视欺压穷人的有产阶级之间存在紧密联系。正如前面所说,绝大多数情况下,唯有经过长期严格的训练,才能保证一个人通过任职所必需的科举考试[30],而只有富裕家庭的子弟才能负担得起这种教育所需的时间和费用。在唐代及后来的中国,活跃的文职人员如此众多,以至于那些靠收取租金为生的有闲家族形成了一个阶层。只要其他群体在首都能够获得发言机会,所有一切都好,因为这是在某种意义上存在的一种权力平衡。然而,当一个阶层已压倒一切或变得无所不能时,这个系统便会停止运转。

第二位唐朝皇帝的统治即是制度主义的最佳范例。就个人而言,他倾向于道教,但这位统治者在645年时却慷慨地尊崇佛教,并在恢复重建儒教方面最为活跃。对于那些通过考试之人,他对任职提出了一个先决条件。他在首都建立了图书馆和各类学院,并鼓励州县建立学校。[31]630年,他颁布法令要求无论什么地方都应建立孔庙,官员须前往提供祭品。10年后,他自己向这位圣人献祭。647年,他要求将孔子世家中22位最著名贤人的牌位放置于孔庙中纪念。这种做法所褒奖的,并不单单是文化造诣,而是以在名人殿堂中占有一席之地的方式对一种合乎道德的生活进行表彰。这种做法很受欢迎,一直持续到现代。一个世纪后即740年,统治者举行了春秋儒家的祭祀活动,这种祭祀传统一直持续,几乎从未中断过。754年,玄宗皇帝在叛乱暴发前还创建了翰林院。翰林院大大强化了官方信仰,并一直延续到19世纪。翰林院聚集了那个时代最优秀的一批学者,他们负责朝廷的所有文化活动,比如起草诏书诰令和其他政府文件以及撰写祭祀祷文等。10世纪以后,它仍然运转良好,为欧洲更为新式的书院树立了榜样。

这一时期,儒学强化了其在中原的地位,并很自然地进入朝鲜(700年以后)、日本等中华文化圈的其他国家。奈良大学的课程包括《礼》《左传》《诗经》《书经》《易经》《论语》《孝经》,这和当时中国学生所学的课程几乎一样。唯一的区别在于,日本人不认同道家经典。尽管中国人有时将《道德经》和《庄子》列入课程,但道教被排除在十二部经典著作之外。744年,依照皇家命令,十二部经典著作的文本全都被标准化。836—841年间,这些标准化文本被刻于石碑上,竖立于长安的国子监。

朝中一些信奉道教的谋臣非常有权势。这一时期许多大臣都很迷信,尤其是军事将领,他们大多来自胡汉交界。他们鼓励炼丹道士寻找长生不老之药,有几位皇帝甚至因此丧命,这引发了儒家官员的尖锐斥责。实际上,现存的官方文献对道教是如此不友善,以致很难用公正眼光对其进行说明。对于佛教和儒家的指控,道教进行了辩驳。道教的辩驳大部分保存到13世纪,但却因1258年和1281年的取缔而遗失。不可否认的是,有着神秘的不食人间烟火之特征并热爱大自然的道教,曾给予诗人和画家特殊的灵感。[32]道教为人们提供了一个能够生活于其中的理想世界,它令人们欢喜,提升人们的精神,甚至为人们的来世承诺。在帝国富足的时期,它最为活跃。道家对于到海外传道并不积极,但道教的话语却传到印度阿萨姆邦王子那里,他曾请求李世民送他一本梵文版的《老子》。令人感到奇怪的是,对于这一请求,李世民竟然要求佛教朝圣者玄奘去完成。

一个扩张的时代通常会对一个民族产生深刻而富有创造性的影响,唐代中国即是如此。中国的对外贸易催生了对奢侈品的旺盛需求,以致在玄宗统治时期这类商品堵塞了从广州、泉州和扬州到西都的帝国道路,它将国内陶器和瓷器的生产提升到从未有过的高度。一位阿拉伯人在851年的一份报告中如此描述道:“中国的陶器有着优异品质,他们制造的碗像玻璃瓶一样薄,人们通过它可以看到水的闪烁,尽管它们由黏土制成。”[33]更为浪漫的是,陆龟蒙告诉我们,“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”。中国陶瓷即使在许多遥远的地区也都享有盛名,因为最近在从印度的布拉明那巴德到泰西封、塔尔苏斯、耶路撒冷和开罗的9世纪遗址中,都发现了令人喜爱的高品质唐瓷碎片。这些带有高长石釉的纯瓷,是出口给哈里发的。这一贸易使中国陶瓷衍生出新的样式,因为唐代陶工采用了波斯、印度和希腊的模型。

此时的雕塑艺术达到了新的高峰,一些不朽的雕塑即完成于6世纪末、7世纪初。然而在此之后,随着宗教精神的衰落,它亦逐渐衰退并变得不那么鼓舞人心了。如果基于某些实物和后世学者的评论,我们可以做出这样的判断:中国在绘画尤其是人物画方面已有很高水准,当然山水画还在稳步前进。这一时期最伟大的画家是吴道玄,他的三百多幅佛教徒壁画和许多幅丝画(没有一幅保存下来)对他那个时代的世界产生了深刻的影响。作为一种小型工艺品,木版印花织品也应运而生。现存最早的实物是保存于大英博物馆的一幅年代为9世纪的蓝色印制图画。我们有关这一时期建筑方面的详细知识,大部分应归功于朝鲜人和日本人的临摹。如果撇开创新不论,这种艺术尤其是宗教和宫廷建筑的特点是壮丽和奢华。首都长安被精心规划于一块面积约为30平方公里的区域内,这考虑到了帝国的需求及其巨大的人口数量。据估计,742年长安城的人口多达1960188人,而这一年的全国总人口经测算为5200万。日本人仿照这一模型,建造了他们的新城奈良。河北一座约建于600年的石桥[34]到今天依然屹立不倒,这表明中国人在桥梁建造方面具有的技术水平已经相当高:“它是由建筑大师李春建造,他基于一种非常符合现代方法的原理,修改了具有多功能的罗马渡槽,在桥的两边各有一根跨度为37.47米长的弓形拱支撑……两个小拱,这样一种组合所起的作用是使稍稍凸起的桥路更为舒适和安全。”[35]

在文学艺术方面,最为重要的可能是诗歌,因为这是中国诗歌的黄金时代。一位评论家说,“无论什么人都是诗人”[36]。1705年的一部《诗歌选集》包含有2200位诗人的48900首诗。[37]白居易是其中之一,他生前如此广受欢迎,以致他的名声传至朝鲜和日本,并成为一部日本能剧中的男主角。他的诗是有史以来第一个被印刷的,这也使他的诗流传更广(根据邓嗣禹的说法,其诗印刷于800—810年)。[38]李白(701或705—762)、杜甫(712—770)、王维(699—759或760)、韦应物(740—830)等人的一些诗歌也被翻译,但在欧洲伟大诗僧的诗尚未有具有代表性的翻译作品。除了他们的文学贡献外,诗中的这些朝臣、士兵、画家、僧侣为我们提供了那个时代的图景,这通常是评论家和史家所没有呈现出来的。更为重要的是,他们中有部分人用近乎白话的语言写作,这就为了解那个时代的语言和思想提供了线索。例如,按照11世纪的传统说法,白居易认为一首诗要一位年老村妇都能读懂才能算是大功告成。

在隋唐时期,散文和学术著作达到了相当高的水准。隋朝因两部优秀的汉语言著作而著称:一部是由鲜卑的陆兹于601年编辑,另外一部由陆元朗(564—630)所编。对于汉语言学和音韵学的研究来说,现在这两部著作有着极为重要的意义。颜师古(581—645)非常专业地校订了《汉书》,七部正史则是由一大群学者所撰,他们为查找刚刚结束的动荡时代之材料而遍搜皇家宫廷档案。这一时期编纂的两部百科全书,涵盖的主题范围从官府政策到工艺和医学,它们很大程度上是为帮助参加科举考试的学子。对于这一时代受过教育的年轻人来说,这些著作对他们的知识和写作一定有着显著影响。与之相类似的著作还有于801年完成的《通典》,这部著作涵盖的范围甚至更为广泛。作者杜佑在花了36年时间研究各种各样的资料来源之后,才撰著了这部著作。除了有关中原的大量资料外,这部著作还包含有同时代阿拉伯人在阿巴斯王朝第一座首都库法的资料,这显然是由作者的一位亲戚所撰。散文体的标准,是由另外一位著名政治家、文学家韩愈(768—824)创立。韩愈的一生,可谓是动荡的一生。在他的一生中,曾有过几段政治耻辱期和两次流放史。在其幸存下来的作品中,有许多都与他的这些人生经历有着密切的联系。显而易见,所有的艺术感悟都被释放出来了,他对后世的风格产生了巨大影响。像其他主要为中原人所怀念的人一样,韩愈是一位坚定的儒家,他所开创的思想要到12、13世纪才能开花结果。在佛经的翻译者和传道人中,玄奘、义净及其合作者和继任者以无比认真的态度,满怀热情地将数百部梵语文献译成汉文。玄奘漫游漂泊的故事,对浪漫主义者和剧作家的想象有着巨大吸引力,以致有关他的传说故事被无数次讲述和表演。在此之前,出自佛教徒和道教徒之手的这部短篇故事,涉及的只是仙女和魔法巫术,现在则涉及日常生活甚至爱情,它们中有许多是用白话写的。在戏剧领域,由宫廷小丑表演的早期短剧已发展成相当长的戏剧,这一发展可能源自中亚[39]。直到后来,戏剧才在文学中占有一席之地,但在7—9世纪的有酬娱乐中它占据着绝对主导地位。

隋唐时期民众对印制的文学作品以及日历、词典、佛经道教符咒和儒家经典著述的巨大需求引发了一项对整个世界都有重要意义的发明。有关雕版印刷的早期故事,我们可能永远都无从知晓。700年,某个地方已开始懂得其制作过程。到10世纪时,它逐渐为中国及朝鲜和日本的文人所接受。对于这样一项发明来说,其时机已经成熟。中国人长期使用纸和墨,他们知道如何利用金属、石头或黏土制作印章,而获取青铜器和石器上的珍贵碑刻拓片对他们来说则是再平常不过之事。更为重要的是存在需求,科举考试制度设立后,成千上万的考生需要教科书,佛教和道教在例行祈祷和避邪消灾时则需要符咒、咒语和护身符。在这样的复兴时期,发明一种简单的复制方法已是势在必行。8世纪初,人们使用雕版印刷的证据是零星的;然而,从9世纪开始,在东亚和中亚则有人们使用雕版印刷的大量证据。在保存下来的雕版印刷实物中,来自日本的制作于764年的小型护身符是年代最为久远的实物,尽管朝鲜自夸拥有年代可能更早的实物。世界现存最古老的印刷书籍是在敦煌发现的印制于868年的《金刚经》。尽管印度有充足的机会,但它在这几个世纪都没有使用雕版印刷。

对中国来说,隋唐时代是复兴的时期。长期以来因各地割据政权的争斗而消散的力量被重新聚集起来,由此中华帝国得以向前迈进。隋唐时期,不仅外国人在中原朝廷有重要影响(9世纪的一个中国人抱怨,最近所有的内阁大臣都是胡人),源源不断的商人、旅行者、僧侣教士和使节也为许多领域带来了无数的发明、新观念、新设施,这在一个并不进取的时代是永远不可能出现的。例如,在音乐方面,早已被遗忘的变调被运用于创建84个音阶。食物方面,这一时期引入了辣椒、甜菜、海枣、生菜、杏仁、无花果、菠菜以及可能的柠檬和橄榄等植物,巴豆油、藏红花和茉莉被用作药物。这一时期,不仅军事营地而且整个宫廷都打马球,一些宫女也参与其中。艺术图案、天文知识、盔甲、服装等之类的东西,也都受到外来的影响。由于需要了解中国广袤的疆域,这一时期制图方面取得了显著的成就。贾耽于801年制作了一幅地图,按照1英寸代表100里的比例绘成。据测定,它大约是30英尺×33英尺,所涵盖的区域面积约为10000英里×11000英里。颇为重要的是这幅地图还包含有从中国到当时已知亚洲世界的七条陆路和海路贸易路线。

藩镇割据的威胁依然存在,并且唐帝国还面临着不得不解决的政府开支。为此,政府尝试了几种方案。尽管皇亲贵族和高级官员只能待在朝廷,没有任何地方权威,但他们占据的土地规模日益增大,这是以牺牲从事耕种的农民为代价的。长期以来,农民担负着主要的税负。766年和780年,政府实施了将部分税负转移给富人的改革。然而,这些措施是由地方政府负责实施的,他们的乱政使不满情绪日益增强,最终导致政府被推翻。无论在朝廷还是地方,宦官牢牢地控制着生杀大权。820年,在朝廷任职的宦官多达4618名,甚至最高级别的大臣也只能通过作为中间人的他们接近皇帝。[40]到9世纪末,唐朝王室显然已“失去了天命”。只要它能扩张并依靠遥远市场的产品,它就还是一个伟大的帝国。不幸的是,它没有学会如何管理自己的领土,当它被迫回到属于自己的疆界时,这个帝国就轰然崩溃倒塌了。

图1:北京附近的旧石器时代人类遗迹考古挖掘图

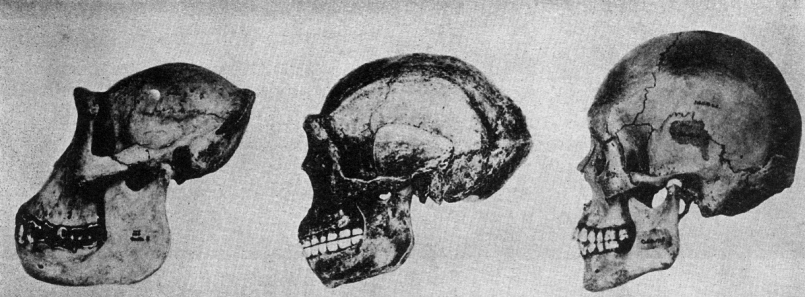

图2:猿人、北京人、现代中国人

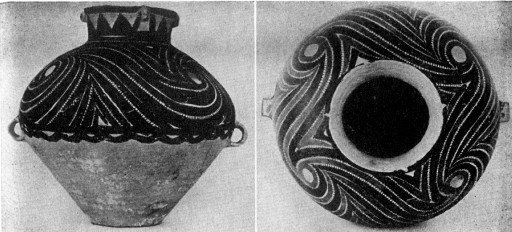

图3、图4:甘肃出土的史前彩陶盆

图5:早期的青铜器(前1300—前900)

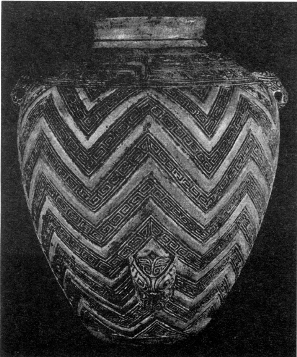

图6:公元前12世纪的白陶器皿

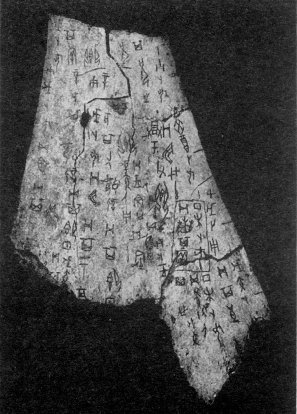

图7:最早的汉字书写形式

图8:汉代木简牍

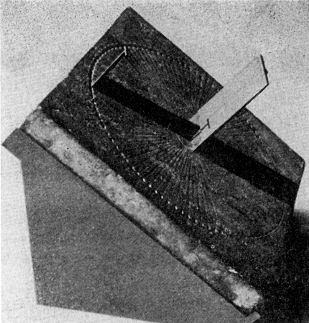

图9:日晷(复制品)

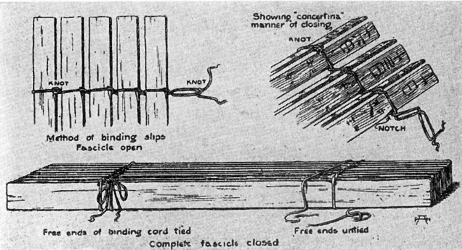

图10:古代汉文书籍的装订方法

图11:带有彩釉的汉代房屋模型

图12:顾恺之(350—400)的绘画作品

图13:北魏(386—535)时的观音像

图14:北魏石窟上的伎乐天局部浮雕像

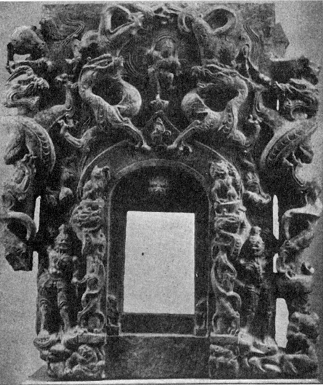

图15:7世纪的一座佛塔正面

图16:8世纪敦煌的一座菩萨跪像

图17:唐代的铜镜

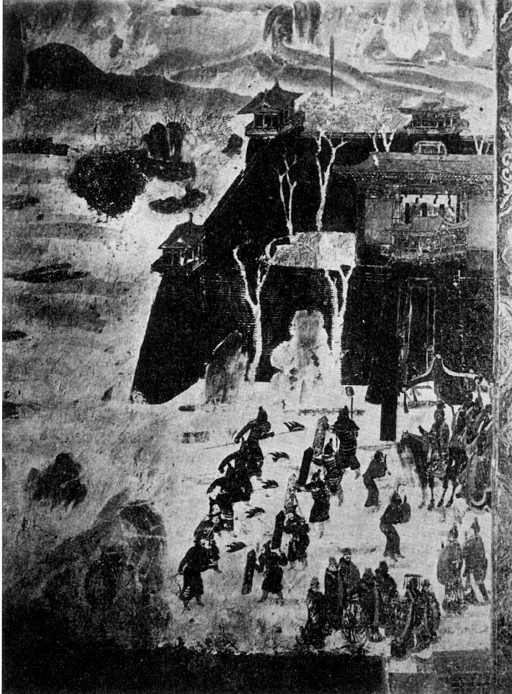

图18:唐代壁画:关于舍利子的争斗

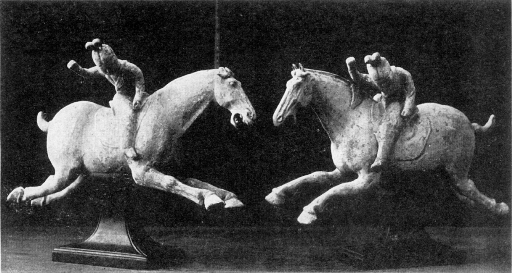

图19:陶俑:唐代贵妇打马球

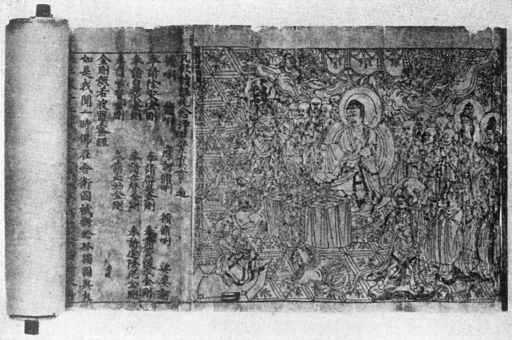

图20:现存最古老的印刷书《金刚经》之一部分

图21:宋代定窑的瓷碗

图22:宋代画家马远的《远山岸柳图》

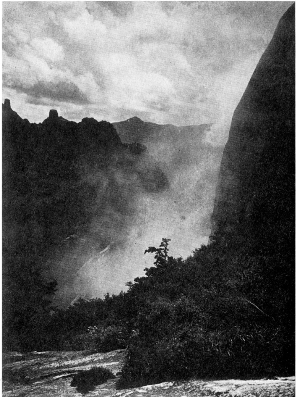

图23:中国山景照

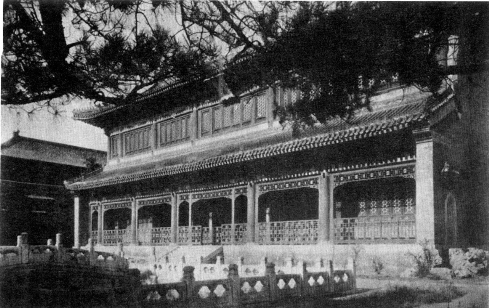

图24:乾隆时期的皇家图书馆

图25:两种麻黄品种(出自1249年印制的一本植物志)

【注释】

[1]宾板桥(Bingham,Woodbridge)的报告说,在607年夏季期间有100万人连续工作了10天,他们中有一半人死去。见《隋的衰落与唐的崛起》(The Fall of Sui and the Rise of T'ang),第20页。人们不禁要问,如果许多人只是远离了监工者的视线,也应该算是失踪而非死亡。

[2]冀朝鼎翻译,《中国历史上的基本经济区》(Key Economic Areas in Chinese History),第122页。(引自傅泽洪:《行水金鉴》,第92卷,第16页。——译注)

[3]同上,第117-118页。(引自刘义庆:《大业杂记》,第1页。——译注)

[4]小烟薰良,日本翻译家,最早英译唐代诗人专集。——译注

[5]参见白乐日(Etienne Balazs)的《〈隋书〉“刑法志”》(Le Traite Juridique du“Souei-chou”),第25-26页。

[6]由汤姆森(Vilh Thomsen)译成法文,《鄂尔浑碑文的解读》(Inscriptions de L'orkhon Dechiffrees),《芬兰—乌戈尔学报》(Societe Finno Ougrienne),V:99,1896。

[7]阿萨姆是位于印度最东部的一个邦,同中国、不丹、孟加拉国、缅甸等国相邻。——译注

[8]清代改名为法源寺。——译注

[9]萨珊王朝,是最后一个前伊斯兰时期的波斯帝国,国祚始自224年,灭亡于651年。——译注

[10]指安禄山叛乱。——译注

[11]787年,中原人寻求阿拉伯人的帮助以抗击吐蕃;11年后,著名的哈伦·拉希德(Harun al-Raschid,786—809,阿拔斯王朝第五代哈里发)派遣三位特使前往中国,这三位特使对唐朝皇帝卑躬屈膝,并缔结了共同反对吐蕃的同盟条约。

[12]指南诏政权。——译注

[13]巴奇(Abu Zayd),10世纪时的波斯地理学家。——译注

[14]由法国汉学家费琅(Gabriel Ferrand)翻译,收入《印度支那考察行纪》[Voyage du Marchand Arabe Sulayman en Inde et en Chine redige en 851 suivi de Remarques par Abu Zayd Hasan(vers 916)],第76页。

[15]翟理斯(Herbert Allen Giles)在《人物传略辞典》第589条中说,傅弈是“墓志的鼻祖”,并这样写他自己:“傅弈热爱青山白云,唉!他死于饮酒。”

[16]《旧唐书》,卷79,第6-7页。——译注

[17]这次引证我应归功于魏特夫博士(Dr.K.A.Wittfogel)的《关于中国社会的新发现》(New Light on Chinese Society),第32-33页。(译自《旧唐书》卷1,第14-15页。——译注)

[18]玄奘以前的译经方法是先照本直译,然后由专人整理润饰。其间难免有所增损,以致违背本意。玄奘一改前人译法,翻译时采用梵本口授汉译,意思独断,出语成章,再由专人随笔写出。同时,对梵文底本采取多本互校的办法,仔细对比,方始落笔。——译注

[19]日本朝圣者圆仁写道,为了帮助修复寺庙的楼厅,他于839年来到扬州。募捐人说需要1000万贯,大臣和在这座城市的波斯使团各捐1万贯,而来自占城的一个人捐了20万贯;他问道,如果来自日本的人数很少,则应捐5万贯。

[20]《中国科技与文明》(Science and Civilization in China),第3卷,1959,第293页。

[21]原文见《旧唐书》卷18,本纪第十八,武宗。——译注

[22]出处同上。——译注

[23]出处同上。——译注

[24]出处同上。——译注

[25]出处同上。最近中国学者的研究调查表明,在像四川这样远离首都的地区,佛教寺庙并没有受这道法令的影响。

[26]然而,日本东方学家佐伯好郎(Peter Yoshiro Saeki)在《中国的景教文献与遗迹》(The Nestorian Documents and Relics in China)一书第86页指出,一个景教家族于578年迁移到了甘肃。

[27]由慕阿德(A.C.Moule)翻译,见《基督教在中国:1550年以前》(Christians in China Before the Year 1550),第65页。

[28]然而,在辽帝国统治的这段时间还有一些景教徒。参见鸟居龙藏(Ryuzo Torii)的《辽代画像石砖》(Sculptured Stones of the Liao Dynasty),第60-61页;也可参见格鲁塞(R.Grousset)的《草原帝国》(L'empire Mongole),第490页。

[29]参见《新唐书》,卷221B;法国汉学家索瓦杰的《公元851年所撰中国印度行纪》(Relation de la Chine et de l'Inde,redigee en 851,p.xxxviii)以及费琅(G.Ferrand),同前,《印度支那考察行纪》,第85-92页。

[30]681年后,唐朝共举办了262次殿试。为选拔进士而进行的殿试包括:五篇时事文章,关于儒家经典及历史的文章,一首原创诗和一首赋,涵盖了数学、法律等论题在内的特殊测试。参见恒慕义(Arthur W.Hummel)的《国会图书馆报告》(Report of the Libarian of Congress),1938,第222页。

[31]根据唐代的一部百科全书,631年前后长安的国子监有3260名中国学生。后来,它吸引了来自朝鲜、日本及中亚的留学生,其吹嘘说总共有8000名。

[32]参见布鲁诺·波尔佩(B.Belpaire):《道教与李太白》(Le Taoisme et Li T'ai Po),《中国与佛学期刊》(Melanges chinois et bouddhiques),I:1-14,1931—1932。

[33]由索瓦杰(J.Sauvaget)翻译,参见前书,第16页。

[34]指赵州桥。——译注

[35]戴密微(G.Ecke),《华裔学志》(Monumenta Serica),第2卷第2期,1937,第468页。

[36]引自小薰良(S.Obata)的《李白诗集》(The Works of Li Po,the Chinese Poet),第1页。

[37]指《全唐诗》。——译注

[38]亚瑟·威利认为是十年后或更晚一点。参见其《白居易的生平与时代》(The Life and Times of Po Chu-i),第160页。其被印刷的证据无法使人信服。

[39]刻在唐代石柱上的哑剧,很显然起源于印度。

[40]尽管历史学家看到了瓦解的迹象,但有意思的是,在838—847年一直生活于中国北方的圆仁看来,北方似乎管理得相对良好。见《圆仁日记》,赖肖尔(E.O.Reischauer)翻译。

有关中华民族简史的文章

The Mongols蒙古人类似于契丹人和女真人,但在世界历史上却更为重要。1206年,他正式宣布成为“富有四海”的皇帝——“成吉思汗”。1204年,成吉思汗成为蒙古统治者;1206年,他的可汗地位在喀喇昆仑召开的一场伟大宴会上得到正式确认。围攻开封的战斗持续数月之久,在震天雷和其他爆炸性武器的震慑下,由汉人和蒙古人组成的军队最终于1234年战胜金朝,金朝皇帝被迫东逃。1230年,耶律将征服的中原区域划分为10个行政区。......

2023-08-31

A Chinese House明朝给人的印象并不好。1356年,出身卑微的僧侣朱元璋夺取了南京。1368年,他的军队将蒙古人驱逐出北京;1371年,蒙古人已被逐出了中原,到1382年则被驱赶出了云南。朱棣最终取胜,他的年号永乐给中国史学带来了荣耀。在外蒙古进行了三次战役后,首都于1421年迁至北京。1419—1422年期间,沙鲁克派出了庞大使团。1433年,明朝第五代皇帝明宣宗召见了来自10个或11个国家的外国使节,这些使节一直在北京逗留到1436年。......

2023-08-31

The Ch'ing,or Manchu,Dynasty清朝时期,中原政权再次从汉人控制转向外族——满族人控制。当明朝的最后一个皇帝逃离其国家时,满人名义上于1659年宣告完成了对中原的征服。1674—1681年期间,南部地区爆发三藩之乱,此次叛乱最终被镇压;1645—1683年,南方的海上力量一直为郑氏家族祖孙四代控制,但最终亦被清军摧毁。1631年,第二位可汗皇太极在奉天仿照汉人设立了六个政府部门;1634年,他宣布在满人中举行科举考试;1636年,他采用了皇帝的称号。......

2023-08-31

The Republic“中华民国”并没有取得彻底的成功。他花了约40年时间实现了一定程度的统一,其原因在于他赢得了追随者的绝对忠诚,控制了经济上最富裕的地区,并抵抗了至少从1931—1945年被视为全民公敌的日本。1922年,在华盛顿召开的九国会议使中国恢复了主权和领土完整,山东半岛归还于中国。紧接着是更为严重的麻烦,日本在1931—1933年间占领了满洲并围困上海,还侵占了北平北部的热河。......

2023-08-31

隋朝统一中国后,凉州文化作为重要的地域文化,汇入了隋唐盛世统一的文化之中,对中国文化的发展继续发生着深刻而重要的影响。这是河西历史上一次空前的贸易盛会,无疑反映了凉州商肆的繁华。隋朝时期,凉州城市规模继续发展。从此,《凉州词》以歌曲形式出现在唐代宫廷,并流传至民间,成为当时影响很大的一部套曲,当时也称为《凉州歌》。所有这些,极大地推动了凉州文化的繁荣和发展。......

2023-08-07

当周世宗柴荣于959年去世时,他的儿子还没有成年,因此赵匡胤成为摄政者。赵匡胤所建立的宋朝,除一次几乎是灾难性的中断外[6],它从960年一直延续到1279年。[9]1126—1127年,女真人成功突袭宋朝都城,俘获了皇帝、太上皇及大部分朝臣。在宋朝时期,此类工程共有496项,与之对照的是在整个唐朝只有91项。自1127年被金打败以来,中原人首次建立了一支独立的海军力量。995年,朝廷颁布了一道禁止官员利用代理人从事对外贸易的法令。......

2023-08-31

中国史家将这一时期称为五代十国,并将其描述为帝国历史上最黑暗的时期。尽管对缠足的劝诫和嘲弄取笑已存在一个多世纪了,最近几十年政府亦反对这一做法,然而这一做法浸入中国文化是如此之深,以致1912年以后它还存在了很长一段时间。作为这一时期伟大进步的显著标志,印刷术比以前更受欢迎。无论是实物还是同时代的文献,它们都清晰地表明此时印刷术已进入朝鲜。即使在这一时期,佛教还有一些坚定的支持者。......

2023-08-31

在隋唐时期大一统的环境下,各民族之间的文化交流日益密切,中外经济文化交流也空前扩大,同时还继承了魏晋以来汉族的传统文化。与此同时,隋唐文化也以博大的胸襟吸纳异域文化,异域的宗教、医学、音乐、舞蹈等涌入中国,丰富了隋唐文化的内容。加之外域文化精华的不断注入,成就了隋唐文化的丰硕成果。......

2023-08-30

相关推荐