“四大发明”是指中国古代劳动人民创造的,对世界具有重要影响的四种发明,具体包括造纸术、指南针、火药以及印刷术。“四大发明”这一提法最早始于英国汉学家李约瑟,后被中国的历史学家所接受和继承,并延传至今。16世纪,中国造纸术传遍欧亚大陆并传入美洲,取代了当地传统的羊皮纸。到了近代,中国造纸术传遍五大洲,为整个人类科学、文化的繁荣昌盛做出了杰出的贡献。......

2023-08-30

(一)建筑

中国古代建筑是中华民族以其聪明和智慧,创造出光辉灿烂的人类文明的最有说服力的历史见证。它反映出浓厚而又丰富的中国文化内涵,在世界建筑艺术史上享有独特的价值和地位。[16]中国古代建筑既属于科技上的重要成就,也表现出卓越的艺术性。总体而言,在中国古代数千年的历史发展过程中,大体形成了宫殿、园林、陵墓、宗教四大类建筑类型。我国古代建筑的典型是宫殿和园林。陵墓、寺庙等是宫殿建筑的延伸和变异,是强大的政治统治力量的形象化。

1.宫殿建筑

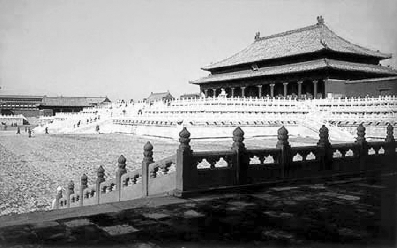

宫殿是中国古代建筑中发展最为成熟、成就最高、规模最大的一类建筑,它鲜明地反映了中国传统文化中注重巩固人间社会政治秩序,特别强调统治者权威的特色。[17]我国宫殿建筑的雏形最早出现于商代初期,那时的宫殿建筑相对比较简单,总体而言,在高台基上,由房屋环绕成一个广场,场中有一四坡屋顶和两重屋檐的殿堂。秦始皇统一全国后,为炫耀自己的权势,先后建造了咸阳宫、信宫、兴乐宫、阿房宫等。直至汉代,高台建筑仍是我国宫殿建筑的主流形式,建筑群的总体布局尚未形成理想的组合方式。至隋文帝营建大兴宫时,始将宫殿建筑依纵向排成序列,使空间序列取得了整齐、庄重、威严的艺术效果。这一布局方式直接为唐宋等朝代继承并得到发展,如唐代大明宫建造时创造了门、阙合一的承天门,宋东京的宫殿中发明了千步廊,明清两代则将以往的实践经验兼收并蓄,创造出一系列宫殿艺术珍品。在宫殿建筑中,最为著名的,也是最辉煌的代表作品非北京故宫莫属(图12-22)。

图12-22 北京故宫

北京故宫,又名紫禁城,明清两代帝王的皇宫。它是中国古代建筑中保存最完整、规模最浩大的古代宫殿建筑,也是世界古代建筑群体的精品。北京故宫从明永乐四年(1406年)开始修建,历经14年,于永乐十八年(1420年)基本建成,中间虽经明清两代多次重修和扩建,但仍保持初建时的格局。故宫建筑群共有9000余间,主要分两大部分,即外朝和内廷。外朝的主要建筑是太和殿、中和殿、保和殿。内廷也有三大宫,即乾清宫、交泰殿、坤宁宫。故宫是一座辉煌的建筑艺术殿堂,集中体现了中国古代建筑的最高成就。首先在建筑布局上,它强调所谓“中正无邪”,即中轴对称的方式,宫殿里最尊贵的建筑放到中轴上,较次要的放在两边,成为它的陪衬。北京的皇家建筑从永定门开始,经前门、天安门、端门、午门、太和殿、景山、地安门、鼓楼、钟楼形成一条长约8千米的中轴线,贯穿北京城的南北。故宫在这条中轴线的中部,其中最重要的建筑外朝三殿和内廷三宫都落在这条中轴线上,其余建筑则对称布置左右,形成强烈的反差与对比。其次以层层推进的空间处理手法突出故宫主题。从天安门、端门、午门再到太和门,门与门之间均有笔直的中轴线大道相连,这长长的大道和一道道大门,层层推进,步步深入,给人以深远、悠长之感。同时,修建故宫的匠师们,还把正阳门和太和门之间的1700米距离分成6个空间,采用大小不同、纵横有别的设计,形成了雄伟壮阔的天安门广场、长方形的午门广场及太和殿前气势森严的正方形广场。设计者们通过这一系列的变化来凸现太和殿的威严无比,从而暗示天子在上、臣民在下的封建等级思想。

2.园林建筑

中国园林在世界园林中自成体系,它与意大利式、法国式、英国式、伊斯兰式园林被称为世界上五大园林体系。[18]与欧洲或其他国家的园林体系相比,中国的园林建筑遵循“有若自然”的原则,以天然景物为基础,在布局上,与宫殿建筑强调中轴对称手法与完整的格局不同,更多强调师法自然,采用灵活多变的自由方式,特别是受到中国传统山水画的影响,不仅追求园林建筑的形式美,也非常强调通过外在的景观体现一种内在的精神世界。因而,园林建筑也就成为中国人沟通人与自然的一种精神通道。[19]

中国古典园林一般分为皇家园林和私家园林两大流派。从其发展过程来看,皇家园林发展较快,在秦汉和隋唐就掀起过两次高潮,而后者直至唐宋才有较大的发展;但从艺术水准的高低看,集中于江南一带的私家园林则更胜于皇家园林。应该指出的是,现存园林大多是两大流派均得到高度发展的明清两代所留存。

(1)颐和园

颐和园是皇家园林的典型代表,充分体现了皇家园林规模大、景点多、气势奢华的特点。它位于北京西郊,建成于清乾隆十五年(1750年)。19世纪与20世纪之交,颐和园曾两次被英法联军和八国联军侵略者破坏,后经两次重修,仍比较完好地保存至今。颐和园占地近300公顷,其中水面占四分之三。园内殿、堂、楼、阁、廊、榭、亭、桥等建筑拥山抱水,绚丽多姿,构成了一幅优美的图画。整个园区由政治活动区、生活区和游览区三大部分组成,其中游览区以北京西山为背景,把自然景色和人工建筑巧妙地结合起来,[20]显得山外有山、景中添景。游览区又可分为万寿山前山、昆明湖、后山后湖三部分,其中万寿山前山最显皇家气势,自山脚的排云殿到山顶的佛香阁,层层推进,层次分明。这一线建筑采用金色琉璃瓦屋顶,两侧的建筑则皆为绿色琉璃顶,起陪衬作用,显示出皇家园林应有的特色。

(2)拙政园

与皇家园林相比,江南的私家园林规模较小,以怡情养性为其主要功能。苏州的拙政园、留园、沧浪亭及网师园都是私家园林的杰出代表,其中尤以拙政园最为著名。苏州拙政园,始建于明正德初年(16世纪初),位于苏州城东北隅,占地5.2公顷(约合78亩),与北京颐和园、河北承德避暑山庄、苏州留园一起被誉为中国“四大名园”。拙政园以水为中心,全园山水萦绕,亭榭精美,花木繁茂,具有浓郁的江南水乡特色。全园共分东、中、西三部分,中部是全园精华所在。拙政园中部花园的主体建筑是远香堂,远香堂建在园中心水面的南岸,这里的堤堰简洁明快、坦坦荡荡,如同一只巨大的山石盆景作品,与水面北岸藤萝牵挂的村郊野趣形成鲜明的对比。水面之中,堆土成岛,将水面自然划分成不甚规则的几块。与远香堂相对的岛上建雪香云蔚亭,是远香堂的主要对景。水面的设计安排十分自然流畅,一条沟渠蜿蜒南下至园子的尽端,并在此园子的尽端建水阁“小沧浪”作为收尾。值得一提的是,建于空中的“小沧浪”并不截断水流,使此水体仍显活水的动感和连续性。“小沧浪”的北面架设一道略呈拱形的风雨桥“小飞虹”,在增加空间层次方面起到了绝妙的作用。如果从“小沧浪”向北望去,透过“小飞虹”可见深远的水面、宽大的空间,还有北部的荷风四面亭与见山楼遥遥相望的场景,层次之丰富、意境之深邃,令人叹为观止。中国古代园林建筑的基本精神是表现人的情性,在取法自然之时,汲取造化生机,融通天人境界,园林家通过微型化的宇宙去洞见大千奥秘,超越纷扰红尘,从这个意义上讲,园林是沟通人与自然的中介。[21]

3.陵墓建筑

宫殿建筑是为了显示现世帝王的威严,陵墓建筑则是为了表现已逝帝王的尊严。古时的墓葬有隆起封土的叫坟,与地面齐平的叫墓,后来都统称为墓。我国商代以起,陵墓尚不垒坟。春秋战国时期,陵墓建筑始筑土垒坟,植树,并且设计供人祭祀用的殿堂。秦始皇统一六国后,在继承秦国陵寝制度的基础上,吸收了六国陵寝的一些作法,创新陵寝制度,仿照都城宫殿的规划布置,陵寝的规模更加宏大,设施更加完备,体现出中央集权制封建皇权的至高无上。受此影响,秦汉时期的陵墓大多规模宏大,仿照皇宫的前朝后寝布局,陵中设庙和寝两部分。西汉开始,帝王陵墓除掘地起坟之外,还出现了一种“凿山为陵”的形制,这种形制在唐代的陵寝制度中得到突出体现。唐代皇陵因山为陵成为定制,体现出如下特点:一是以山为陵,凿山为穴,以山为阙,不采用人工夯筑的封土方式,而开“山陵”之先河;二是陵区内设有很多殿宇楼阁组成的地面建筑。此外,陵区内还设有陪葬墓。明代陵墓继承唐宋因山为陵、陵区集中、神道深远的做法,但基本放弃了先前的正方形布局,陵墓型制更为自由,同环境的结合更为密切,地面建筑更加高大,各陵神道合一,其气势更加壮阔。明十三陵就是这方面最典型的例子。[22]清陵大体沿袭明代传统,稍有不同的是各陵神道分立,后妃另建陵墓。

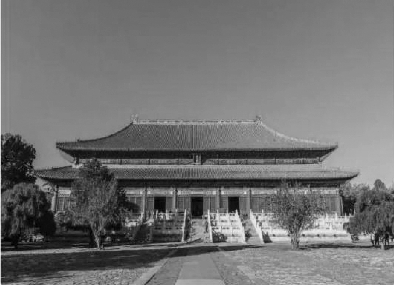

明十三陵是明朝明成祖朱棣及其后共十三位皇帝陵墓的总称。它坐落于今北京昌平区境内的天寿山麓。该陵园始建于1409年,距今已有600多年历史。陵区占地面积达40平方千米,是中国乃至世界现存规模较大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群之一。陵区周围群山环抱,中部为平原,陵前有小河曲折蜿蜒,山明水秀,景色宜人。十三座皇陵均依山而筑,分别建在东、西、北三面的山麓上,形成了体系完整、规模宏大、气势磅礴的陵寝建筑群。长陵是明成祖朱棣和皇后徐氏的全葬陵寝,是明十三陵的首陵,明十三陵也以长陵为主体。其他十二陵错落其东西之间,十三座陵墓共用一条神道,除建筑大小、繁简不同外,各陵墓在布局、规制等方面基本一样。明长陵始建于明永乐七年(1409年),占地约12万平方米。长陵的主体建筑为三进院落。最南为陵门,入此门就进入一面积不大的第一进院子,院子的尽头是棱恩门,棱恩门很类似紫禁城的太和门。穿过棱恩门便进入第二进院子,迎面为棱恩殿(图12-23),棱恩殿形制类似紫禁城太和殿,是中国现存规模第二的大殿。绕过棱恩殿便进入第三进院子,院内一条甬道直通至一座二层楼的建筑——方城明楼,此建筑上为明楼,下为方城。上层中间立“大明成祖文皇帝之陵”大碑。明楼后即为直径约250米的宝顶,即长陵的陵体。长陵的主要建筑包括宝城、宝顶下深埋着陵寝的墓室(即玄宫)、明楼、棱恩殿(祭祀用殿堂)、棱恩门、左右廊庑等。其中楠木结构的棱恩殿和棱恩门是明代陵寝中仅存的殿门建筑,规制宏阔,用材考究,堪称我国古建筑中的瑰宝。

图12-23 明十三陵的棱恩殿

4.宗教建筑

宗教建筑是我国古代建筑中仅次于宫殿建筑和陵墓建筑的另一个重要的建筑类型。在中国各类宗教中,颇具影响的有佛教和道教。佛教是由印度传入中国的,而道教是中国的本土宗教。佛教的主要建筑包括佛寺、佛塔和石窟。道教的主要建筑则包括道观。佛教和道教尽管互相竞争,互相排挤,但同时又互相渗透,道教建筑在许多方面模仿佛教建筑就是明证。佛教的寺、塔和石窟集中体现了中国古代宗教建筑的成就。[23]

(1)佛寺

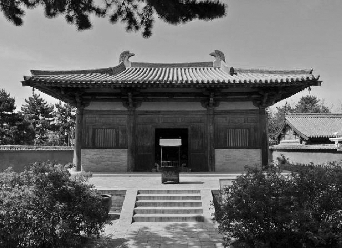

中国早期的佛寺为四方式院落,主体佛塔位于正中,这与印度、西域的佛寺结构相仿。有史书记载,中国第一座佛寺白马寺(图12-24)即是这种结构形式。到了北魏时期,佛寺发展成为在方形院落中,建有佛塔,在佛塔后面还建有一座佛殿,即所谓的“前塔后殿”的形式。再后来,在融合了中国传统的建筑布局样式的基础上,佛寺的结构日益呈现出鲜明的民族特色。整个寺院一般会分为若干院落,主要建筑布置在中轴线上,在中轴线上从前至后依次设有1~3座殿堂,常见的如天王殿、大雄宝殿等,中轴线两侧的厢房则被设置为客堂、斋堂、祖师堂等配殿。现今留存下来佛寺较多集中于山西五台山、四川峨眉山、浙江普陀山、安徽九华山四大佛山中。其中,现存最古老的佛寺当属建于唐代的山西五台山的南禅寺和佛光寺。

南禅寺位于今山西省五台县城西南约22千米的李家庄,其始建年代不详,重建于唐建中三年(782年),是我国现存寺庙中历史最久的一处唐代原建建筑物。南禅寺大佛殿(图12-25)是中国现存最早的木结构古建筑。南禅寺主殿外观秀丽,形体俊美、古朴,殿内17尊唐塑佛像,仍然保持原貌,都是唐代珍,是除甘肃莫高窟外内地现存最早的佛教塑像,极其珍贵。

图12-24 河南洛阳的白马寺

图12-25 五台山南禅寺大殿

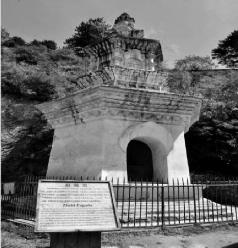

佛光寺位于今山西五台县城东北约32千米的佛光山腰,创建于北魏孝文帝时期(471—499),在隋唐时期,寺院发展兴盛,声名远扬,在日本、东南地区都颇有影响。唐武宗时期禁止佛教,寺宇被毁,唐宣宗继位后又复佛法,至唐大中十一年(857年)重建。整个寺院因势建造,坐东向西,三面环山,寺院内松柏苍翠,殿阁巍峨,环境清幽。寺院现存的六角形祖师塔(图12-26),形制古朴,是北魏遗物。山腰的东大殿,雄伟壮丽,为唐代所建,前院文殊殿为金代建筑。其余山门(即天王殿)、伽蓝殿、万善堂、香风花雨楼及厢房等建筑,皆为明清时期重建。佛光寺是古建筑中的杰作,在中国乃至世界建筑史上都有重要地位。20世纪30年代,由梁思成、林徽因等人组成的营造学社调查组,在山西省五台县豆村镇附近发现了佛光真容禅寺东大殿,证实了佛光寺东大殿是我国境内现存唯一的唐代殿堂式(单檐庑殿顶)木结构建筑,历史价值、文物价值极大。

(2)佛塔

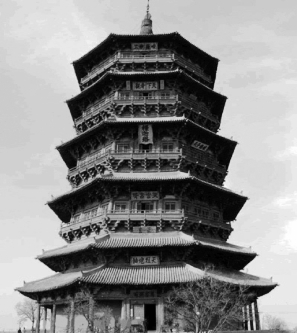

佛塔起源于印度,是佛教建筑中一种颇具特色的建筑类型。佛塔最初是供藏佛骨(舍利)之用,后随着宗教的发展,佛塔遂发展成为一种宗教纪念建筑。佛塔这一建筑类型随佛教一起传入中国,在受到中国传统文化的影响后,佛塔在内涵、形式等方面都发生了较大的变化,呈现出多样化的形态,常见的有楼阁式、密檐式以及金刚宝座式等,其中楼阁式是中国佛塔的主流形式。我国楼阁式佛塔最具代表性的是山西应县的佛宫寺释迦塔(图12-27)。该塔位于今山西朔州市应县西北部的佛宫寺内,俗称应县木塔、应州塔、释迦木塔或应县释迦塔等,建于辽代清宁二年(1056年),于金明昌六年(1195年)增修完毕,是我国现存最高的,也是最古老的一座木结构塔式建筑,也是唯一的一座木结构楼阁式塔。木塔位于佛宫寺南北中轴线上的山门与大殿之间,属于“前塔后殿”的布局。塔建造在四米高的台基上,塔高67.31米,底层直径30.27米,呈平面八角形。第一层立面重檐,以上各层均为单檐,共五层六檐,各层间夹设暗层,因此,整座塔实为九层。因底层为重檐并有回廊,故塔的外观为六层屋檐。各层均用内、外两圈木柱支撑,每层外有24根柱子,内有8根,木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱,组成不同方向的复梁式木架。塔内各层均塑有佛像,佛像雕塑精细,各具情态,有较高的艺术价值。

图12-26 六角形祖师塔

图12-27 山西应县木塔

(3)石窟

图12-28 敦煌莫高窟

石窟原是印度的一种佛教建筑形式,指的是一种依山开凿的特殊佛寺,也称作石窟寺。它随佛教一起从印度传入中国。中国早期的石窟出现在新疆,后经河西走廊传入内地。目前中国现存石窟较多集中在北方地区,如新疆、甘肃、山西、河南等地,甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟和甘肃天水麦积山石窟是中国最著名的四大石窟。

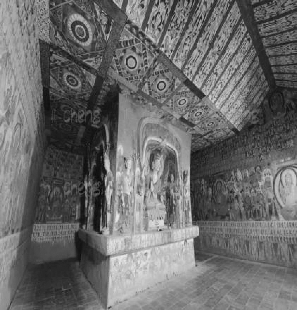

敦煌莫高窟(图12-28),又名千佛洞,坐落于今甘肃敦煌市东南25千米处,大泉沟河床西岸,鸣沙山东麓的断崖上。它始建于十六国时期的前秦时期,后历经十六国、北朝、隋、唐、五代等的兴建,日益形成巨大的规模,现有洞窟735个,壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊,是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术之地。

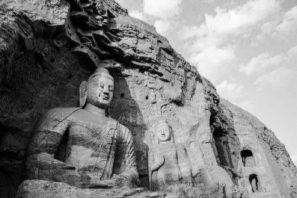

云冈石窟(图12-29)位于今山西大同市以西16千米处的武周山南麓。石窟始凿于北魏兴安二年(453年),大部分完成于北魏迁都洛阳之前(494年)。石窟依山而凿,东西绵亘约1千米,气势恢宏,内容丰富。石窟中菩萨、力士、飞天形象生动活泼,塔柱上的雕刻精致细腻,是世界闻名的石刻艺术宝库之一。现存主要洞窟45个,大小造像5100余尊,为中国规模最大的古代石窟群之一。云冈石窟按其开凿的时间不同,可划分为早、中、晚三期,不同时期的石窟造像风格各异。早期的石窟气势磅礴,具有浑厚、纯朴的西域情调;中期石窟以精雕细琢,装饰华丽著称于世,显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格;晚期窟室规模虽小,但人物形象清瘦俊美,比例适中,是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。云冈石窟体现了多种佛教艺术造像风格的融合,形象地记录了印度及中亚佛教艺术向中国佛教艺术发展的历史轨迹,反映出佛教造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。云冈石窟标志着石窟艺术“中国化”的开始,创造的中国建筑式样雕刻风格,对于后世的石窟寺建造产生了重要影响。

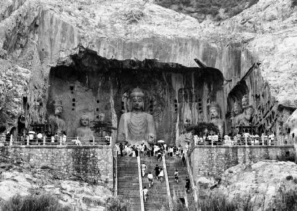

龙门石窟(图12-30)位于今洛阳市东南,分布在伊水东西两岸的峭壁上,南北长约1千米,始凿于北魏年间,后又历经东西两魏、北齐、北周、隋唐以及宋等朝代连续大规模营造,现存窟龛2300多个,雕像10万余尊,是中国古代雕刻艺术的典范之作,体现了中国古代劳动人民很高的艺术造诣。龙门石窟尤以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。

图12-29 云冈石窟

图12-30 龙门石窟

麦积山石窟(图12-31)位天甘肃省天水市东南45千米处的秦岭山脉西段北麓,因其山形酷似农家的麦垛,因而被称为麦积山石窟。石窟始凿于后秦时期(384―417),大兴于北魏明元帝、太武帝时期。后历经唐、五代、宋、元、明以及清各代不断的开凿扩建,渐渐成为中国著名的石窟群之一。唐开元二十二年(734年)大地震,麦积山石窟的中部洞窟塌毁,使现存洞窟群被分成东、西两部分。麦积山石窟以其精美的泥塑艺术闻名中外,被称为“陈列塑像的大展览馆”。石窟的窟龛凿于高20~80米、宽200米的垂直崖面上,非常壮观。石窟系统地反映了中国泥塑艺术的发展和演变过程。这里的泥塑大致可以分为突出墙面的高浮塑、完全离开墙面的圆塑、粘贴在墙面上的模制影塑和壁塑四类,其中数以千计的与真人大小相仿的圆塑,极富生活情趣,被视为珍品。麦积山的塑像有两大明显的特点:世俗化的趋向和强烈的民族意识。除早期作品外,从北魏塑像开始,差不多所有的佛像都是俯首下视的体态,都有着和蔼可亲的面容,虽是天堂的神,却像世俗的人,成为人们美好愿望的化身(图12-32)。从塑像的体形和服饰看,也逐渐在摆脱外来艺术的影响,体现出汉民族的特点。总的来说,麦积山石窟保留了大量的宗教、艺术、建筑等方面的实物资料,丰富了中国古代文化史,同时也为后世研究中国佛教文化提供了丰富的资料和史实。

图12-31 麦积山石窟

图12-32 麦积山石窟塑像

(二)纺织

中国古代纺织技术具有悠久的历史。中国古代的诗歌集《诗经》中就有不少篇章描绘了古代劳动人民养蚕织帛的劳动情景。在浙江吴兴钱山漾遗址中所发掘出的一段丝带和一小块绢片,也有力地证明了中国的纺织技术在距今5000年左右已经形成。春秋战国时期,葛麻纺织技术已得到了普及,秦汉之际又出现了棉织品。三国时魏人马钧曾对丝织机作了重大改进,进一步提高了生产效率。宋末元初黄道婆发明了三锭棉纺车(图12-33),并革新了轧棉和弹棉工具。这次新技术的成功应用,大大推动了我国手工棉纺织业的发展,对明代中叶以后首先在东南沿海一带出现资本主义萌芽起到了促进作用。[24]

丝绸是中国的特产,中国是世界上最早饲养家蚕和织造丝绸的国家。相传,早在黄帝时,其正妃嫘祖“教民养蚕”,被尊为“先蚕”(即始蚕之神)。[25]新石器时代晚期,我们的祖先就已开始利用蚕丝织作。商周时代,丝织技术有了很大的提高,出现了提花技术,从而能够织作比较复杂和华美的提花织物。至汉代,中国丝织技术更加精湛。从长沙马王堆汉墓中发掘出的大量丝织品(图12-34)来看:当时的丝织品从品种上讲,有绢、罗纱、锦、绣、绮;从颜色上讲,有茶褐、绛红、灰、黄棕、浅黄、青、绿、白;从制作方法上讲,有织、绣、绘等。这些丝织品的图案亦很丰富,有动物、云彩、花草、山水以及几何图案。

图12-33 三锭棉纺车

图12-34 马王堆出土的素纱禅衣

图12-35 南宋沈子蕃缂丝梅

唐代在丝绸染色、印花和纺织机械方面也有很大的改进,所产丝织品更为精美。唐代诗人白居易曾这样称赞道:“应似天台山上明月前,四十五尺瀑布泉。中有文章又奇绝,地铺白烟花簇雪。”宋代织锦技术发展很快,南宋时锦的品种已有40多种,著名的“苏州宋锦”和南京“云锦”都是这个时期出现的。宋代还发展出一种缂丝技术(图12-35)。[26]它可以用简单工具,在一根纬线上分段设色,然后用各色小梭分别织造,织出与原作几乎完全相同的织物。缂丝织制品多以唐宋名画作底本,有很高的艺术性。元代则发展出了“织金锦”,继元之后明清两代又发展出了“妆花”,可谓异彩纷呈,美不胜收。随着丝织品的外传,我国的养蚕法和丝织技术也相继传往世界各地,大大促进了西方纺织业的发展。丝织品贸易还形成了著名的“丝绸之路”,成为古代中国与世界交往的重要通道。

(三)冶金

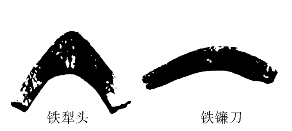

早在商周时期,中国先民就已经掌握了青铜冶炼技术。中国冶炼青铜的时间虽然晚于西方千余年,但是后来居上,冶炼技术很快就超过了西方,后母戊方鼎、精美的曾侯乙尊盘、随县编钟群,以及大量的礼器、日用器、车马器、兵器、生产工具等,都显示当时的人们已经熟练地掌握了浑铸、分铸等先进的铸造技术。在生产过程中,人们又逐渐探索出铜和锡的比例规律,为中国率先跨入铁器时代奠定了基础。春秋时期,则出现了生铁冶炼技术。进入战国早期,中国智慧的古人又发明了生铁柔化技术,并在此基础上出现了炼钢技术。此后在进一步的实践中逐渐总结出百炼钢、炒钢、灌钢等多种方法。冶炼技术的发达,为中国封建时代其他技术的发展开辟了道路。[27]总的来说,青铜冶炼、铸铁冶炼、生铁加工的炒钢技术以及始于魏晋南北朝时期的灌钢技术,都表明中国古代冶炼技术的先进(图12-36)。

图12-36 战国铁器

(四)陶瓷

中国瓷器驰名世界,西文中“中国”(china)一词又指“瓷器”,这充分反映了陶瓷技术在中国古代科技中的重要地位。[28]

1.陶器

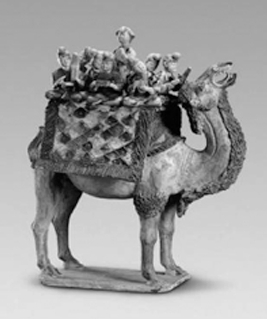

我国的制陶艺术始于新石器时代,古代先民在烘烤肉食时,经过火烧烤的土会变得坚硬,后经反复实验,学会用泥土烧制陶器。早期的陶器多为日用器皿,如饮器、炊器、食器以及盛贮器等。至战国时期,人们学会按照青铜礼器的图案纹饰制作陶器,主要用于随葬。这一时期,也出现了一些陶制工具,如陶刀、陶锉以及陶纺轮等。总的来说,我国陶器的发展经历了三次高峰。陶器制作第一次高峰当属秦汉时期的陶俑制作。陶俑最早出现于青铜时代晚期,主要是奴隶主贵族放弃活人、活马殉葬习惯后使用的替代品。至战国时期,陶俑殉葬已颇具规模,但远不及陕西临潼秦始皇陵秦俑坑所发现的兵马俑的规模(图12-37)。秦俑胎质细腻,将手模制作方法与模制制作方法相结合,塑制精细,形态栩栩如生,秦俑是迄今发现的制作最精细、规模最壮观的陶俑。陶器制作的第二高峰是唐三彩俑的出现(图12-38)。唐代三彩俑是一种在陶制品上涂釉烧釉的工艺,这种工艺最早始于西汉,但是当时只能烧制以铜为呈色剂的低温铅釉陶器,多呈现黄绿色,色彩比较单调,而且还不稳定,烧成率也不高。至唐代,制陶工匠开始用白色黏土制胎烧胎,然后在半成品陶胎上以多种金属氧化物为着色剂敷涂,再入窑烧制。[29]常使用三种着色剂,氧化铜烧成绿色,氧化铁烧成黄褐色,氧化钴烧成蓝色,采用铅作为釉的溶剂,利用铅在炼制过程中的流动性,可在同一器物上烧成黄、赭黄、翠绿、深绿、天蓝、褐红等多种色调,烧制的成品色彩斑斓绚丽。比较有代表性的作品有唐三彩马、唐三彩骆驼等。宋代以后,陶三彩的烧制逐渐衰落,江苏宜兴的紫砂陶制作兴起,这掀起了中国陶器制作的第三次高峰。紫砂陶是一种人釉细陶,用质地细腻、含铁量高的特殊陶土紫砂泥制作,成品常呈赤褐、淡黄、紫黑或墨绿等颜色,常见器皿包括壶、杯、瓶、文具用品以及艺术雕塑等,其中尤以茶壶最为突出,为文人雅士所珍爱。

图12-37 秦始皇兵马俑一号坑

图12-38 唐三彩骆驼载乐俑

2.瓷器

在陶器生产的基础上,古代先民又创造并提升了瓷器制作技术。商代开始出现瓷器制作,东汉时期,我国已有优质瓷器产生。唐代,瓷器制作工艺比较成熟,中国的陶瓷开始风靡西方,中国也被称为“瓷国”。至宋代,全国已出现五大著名烧制陶瓷的名窑,包括定窑(位于今河北省保定市)、汝窑(位于今河南省宝丰县)、官窑(位于今江苏省扬州一带)、哥窑(疑似位于今浙江杭州一带)和钧窑(位于今河南禹州一带)。宋代“五大名窑”在配料、制胎、釉料、施釉、焙烧工艺等方面都达到了极高的技术水平。南宋时期,景德镇瓷器更是远近闻名,至今还是我国著名的瓷器烧制中心之一,被人们誉为“瓷都”。我国瓷器制作大致经历了“青瓷—白瓷—彩瓷”这样的发展阶段。青瓷主要采用含铁的釉料,瓷器烧成后釉色青绿,胎质细腻,如冰似玉。青瓷发展在宋代达至高峰,浙江越窑、河南汝窑、汴京官窑以及陕西的耀州窑等都非常著名。

图12-39 斗彩瓷器

与青瓷相比,白瓷的烧制要求更高,从制胎土到上釉再到入窑烧制,稍有不注意,就有可能出现颜色驳杂,甚至造成瓷器通体变形报废。白瓷在唐代就已经比较成熟,到宋代达到巅峰,明代永乐白瓷则突破以往工艺,取得了划时代的进步。白瓷制品釉色洁白,胎薄质细,造型优美。河北邢窑、定窑等烧制的白瓷都非常有名。历史上,河北邢窑与浙江越窑的青瓷并称“南青北白”。

彩瓷的出现较晚。彩瓷依其不同工艺,可以划分为釉下彩、釉上彩、斗彩以及颜色釉四种类型。

釉下彩主要是在瓷胎上彩绘后一次烧成,又分青花和釉里红两类。釉上彩则是在已经高温烧制成功的瓷器上彩绘,然后再低温烘烧而成,因而色彩细腻明艳,非常适宜表现工笔细绘的风格,有釉上单彩和釉上多彩之分。

斗彩(图12-39)是结合了釉下彩中的青花和釉里红两种工艺而成的一种新的类别,可以更好地表现色彩的层次感。斗彩需要首先在瓷胎上用钴料绘出花纹,加白釉烧成,再在釉上按青花的轮廓填绘红、黄、绿、紫等多彩并加以烘烧,其成品釉上釉下层次分明,色彩明丽,相映生辉。清时又发明了在釉上施蓝彩的技术,把斗彩工艺推上顶峰。

与前几种制作工艺不同,颜色釉是指在瓷胎上直接着各种不同金属釉料入窑烧制,多呈天蓝、豆青、娇黄、紫金、孔雀绿等色,在清代尤其盛行,康熙时期艳丽的郎窑红和素雅的豇豆红都是非常著名的颜色釉的代表作。这两种瓷器均以铜为呈色剂,郎窑红色泽红艳,如初凝牛血一般,器物内外开片,如同莲花,釉而透亮,口沿处因红釉流淌下垂出现轮状白线,洁白整齐;豇豆红又称吹红,呈淡粉色,浅淡娇柔,如婴儿之红脸,三月之桃花,又如美女微醉之红额,因此又称娃娃脸、桃花片和美人醉。上述两种颜色釉由于烧成难度大,很少有大件器物,传世作品极少。康熙末期,又出现了“粉彩”工艺,即把含砷的玻璃料掺入含铅的彩料中,由于氧化砷有乳浊作用,烧成后不透明,中和了原来艳丽的色彩,显得柔和、淡雅、温润,且便于堆色,适于层层渲染,造成立体感。这大大丰富了彩绘的表现力,具有浓厚的中国传统绘画特色。[30]

有关中国传统文化概论的文章

“四大发明”是指中国古代劳动人民创造的,对世界具有重要影响的四种发明,具体包括造纸术、指南针、火药以及印刷术。“四大发明”这一提法最早始于英国汉学家李约瑟,后被中国的历史学家所接受和继承,并延传至今。16世纪,中国造纸术传遍欧亚大陆并传入美洲,取代了当地传统的羊皮纸。到了近代,中国造纸术传遍五大洲,为整个人类科学、文化的繁荣昌盛做出了杰出的贡献。......

2023-08-30

中国传统科学技术取得的伟大成就是多方面的,其门类涉及天文、医学、农学、数学、物理学、生物学等诸多学科,其中中国传统的科学门类中成就最为突出的当属农学、医学、天文学以及数学四大学科。它是现存最早、最完整的传统农学著作[7],也被誉为“中国古代农业百科全书”。因而,有国外学者称其为“中国17世纪的工艺百科全书”。......

2023-08-30

生活中,书法一词另具备以下含义:第一,某幅书写作品的代称或者所有书写作品的统称;第二,一种艺术类别,一般指书写汉字的艺术。书法艺术是中华民族文化宝库中的一枝奇葩,它不仅深受我国人民的喜爱,而且引起世界各国艺术家的重视,对世界艺术发展做出了重要贡献。[10](一)中国书体演变及代表作中国书法历史悠久,书体沿革流变。(二)中国书法艺术的审美价值中国书法作为艺术还反映了整个时代的审美风貌和文化特征。......

2023-08-30

远古时期之后的夏商周时期,是中国古代科学技术真正的诞生时期。春秋战国时代作为中国古代科学技术发展的第一次高潮,技术上的成就首推铸铁技术的出现和铁制工具的使用。在秦汉时期,中国古代科学技术已形成自己成熟而独特的体系和研究风格。三国两晋南北朝是中国历史上社会动荡和政治混乱的时期,也是中国历史上难得的精神比较自由,文化多元化发展的特殊时期。......

2023-08-30

空间技术又称为航天技术或宇航技术,它是自20世纪50年代以来得到高速发展的一项高技术。空间技术的兴起和发展使人类的活动领域从陆地、海洋和大气层飞跃到了无垠的太空。航天运载器的功用是把航天飞行器送入预定太空轨道。航天运载器一般由地面发射场以垂直于地面的状态起飞,但也有从飞机上空中水平发射的。宇宙飞船的发射成功,使我国成为世界上第三个掌握载人飞船技术的国家,这也体现了我国空间技术水平。......

2023-08-11

中国是一个礼乐之邦,音乐文明源远流长。中国传统音乐的时间上限可以追溯到迄今发现的九千年前的贾湖骨笛,下限至清王朝灭亡的1911年,音乐文化的空间遍及亚洲东方古代中国广阔的疆域。唐燕乐中最突出、最辉煌的是大曲,它集中代表燕乐的全部艺术成就,将中国的宫廷音乐推向了顶峰。社会矛盾的激烈,还促进了戏曲艺术及其音乐的发展成熟,杂剧和南戏已具有相当高的艺术成就。......

2023-08-30

中国传统雕塑主要分为陵墓雕塑、宗教雕塑和劳动生活及民俗雕塑。当然,这些原则并不是为中国传统雕塑所独有,但只有中国将这些精神贯穿在几千年的雕塑作品里而成为它的显著特色。因此,中国传统雕塑可以看成是线条、体积的一种奇妙混合。措意同画,指中国传统雕塑泥塑、彩绘的雕塑技艺。[8]最能代表中国传统雕塑成就,影响最大的主要是明器雕塑、陵墓雕塑和佛教造像。......

2023-08-30

传统绘画是中国艺术宝藏中一颗璀璨的明珠,与中国社会同步成长,在中国社会深厚而博大的胸怀中熔冶成具有独特传统风格的瑰宝。中国绘画历史悠久,以丰富而深厚的文化底蕴和独特的美学追求,成为东方绘画的杰出代表。中国传统绘画在其数千年的发展过程中,就其题材内容上看,形成了人物画、山水画、花鸟画三大类。元代的山水画是中国古代山水画发展中一个主要的转折点,从此山水画成为中国画中最大的画科,其艺术成就超过其他画科。......

2023-08-30

相关推荐