[16]中国古代建筑既属于科技上的重要成就,也表现出卓越的艺术性。它是中国古代建筑中保存最完整、规模最浩大的古代宫殿建筑,也是世界古代建筑群体的精品。故宫是一座辉煌的建筑艺术殿堂,集中体现了中国古代建筑的最高成就。苏州拙政园,始建于明正德初年,位于苏州城东北隅,占地5.2公顷,与北京颐和园、河北承德避暑山庄、苏州留园一起被誉为中国“四大名园”。“小沧浪”的北面架设一道略呈拱形的风雨桥“小......

2023-08-30

中国传统科学技术取得的伟大成就是多方面的,其门类涉及天文、医学、农学、数学、物理学、生物学等诸多学科,其中中国传统的科学门类中成就最为突出的当属农学、医学、天文学以及数学四大学科。

(一)农学

中国古代以农业立国,农业是中国社会的经济基础,因而,历来统治者都非常重视农业生产,我国因此很早就发明了一些农耕新技术,形成了独具特色的农学体系。历代农学相关著作也有五六百种,记载了我国古代农耕、园艺、畜牧、蚕桑、林业、养殖、农械等诸多方面的杰出成果。

图12-4 汉代耧车模型与耧车的铁犁铧

1.农耕技术

中国在西周时代已发明“三圃制”,每年把耕地的![]() 用于休耕,依次轮换,以养地力。西汉时出现的“代田法”和“区种法”,以在田间轮番利用垄沟播种、深耕、密植、集中有效施用水肥等措施大幅提高农业产量。西汉时还发明了田间选种的穗选法、用肥料处理种子的溲种法等农业新技术。北魏时期,贾思勰在农书《齐民要术》中提出包括施肥、换茬、复种等技术的绿肥轮作制,欧洲直到18世纪才使用同样的耕作法。

用于休耕,依次轮换,以养地力。西汉时出现的“代田法”和“区种法”,以在田间轮番利用垄沟播种、深耕、密植、集中有效施用水肥等措施大幅提高农业产量。西汉时还发明了田间选种的穗选法、用肥料处理种子的溲种法等农业新技术。北魏时期,贾思勰在农书《齐民要术》中提出包括施肥、换茬、复种等技术的绿肥轮作制,欧洲直到18世纪才使用同样的耕作法。

中国古代领先于世界的农业技术还有温室栽培、套种法种植蔬菜、植物嫁接、禽畜去势催肥、驴马杂交生骡子、人工低温催青制取生种养蚕、以杂交法选育优良蚕种等。农械方面,西汉赵过的耧车(图12-4)、东汉杜诗的水排、三国马钧的翻车都是闻名于世的卓越成就,其中马钧改进的翻车又名龙骨水车,是近代水泵发明之前世界上最先进的提水灌溉工具之一。

2.农学著作

在历代农学著作中最著名的当属“中国古代四大农书”——《氾胜之书》《齐民要术》《农书》和《农政全书》,它们代表了中国古代农业科技所达到的水平。元代王祯所撰的《王祯农书》,强调风土之风,综合了黄河流域旱地耕作和江南水田耕作两方面的生产经验,全面系统地解释了广义农业生产所包括的内容和范围,在中国农学史上占有极其重要的地位。综合性科学技术著作《天工开物》中也有涉及农学的内容。

(1)氾胜之与《氾胜之书》

《氾胜之书》是目前留传下来的最早的农书。氾胜之在汉成帝时官拜议郎,曾在包括整个关中平原的三辅地区推广农业,教导种植小麦,许多热心于农业生产的人都前来向他请教,关中地区的农业因此取得了丰收。正是在总结农业生产经验的基础上氾胜之写成了农书18篇,也就是《氾胜之书》。该书总结了我国北方地区主要是关中地区的耕作经验,提出了农业生产六环节理论,即及时耕作、改良和利用地力、施肥、灌溉、及时中耕除草、及时收获六个环节,并对每一个环节都做了具体的说明。

(2)贾思勰与《齐民要术》

图12-5 齐民要术

《齐民要术》是一部综合性的农书(图12-5),号称中国五大农书之首[6],其作者是北魏的贾思勰。全书共10卷92篇,系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区劳动人民农牧业生产经验,农作物、蔬菜、林果的栽培方法和牲畜、鱼类的饲养技术,详细介绍了季节、气候和不同土壤与不同农作物的关系,反映了那个时期我国北方农业科技的水平。此书的问世,标志着我国古代农学体系的基本建立,奠定了我国农学发展的基础。它是现存最早、最完整的传统农学著作[7],也被誉为“中国古代农业百科全书”。

(3)陈敷与《农书》

南宋陈敷的《农书》是现存第一部全面探讨南方水稻区域农技的专著,书中详细总结了我国南方种植水稻以及栽桑、养蚕、养牛等农业生产技术。

(4)徐光启与《农政全书》

明末杰出科学家徐光启,从小对农业技术就很有兴趣,在博取功名的漫长时间里,深感陆王心学祸国害民,因而竭力主张经世致用,后成为明末清初学术界实学思潮的一位有力推动者。徐光启编写的《农政全书》,主要包括农政思想和农业技术两大方面,具体内容分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、收养、制造和家政等,不仅对我国古代的农学成就做了系统总结,而且提出了许多新的思想,受到同代和近代学者较高的评价。

(5)宋应星与《天工开物》

《天工开物》是中国古代一部综合性的科学技术著作,全面系统地总结了明代以及此前历代农业和手工业生产技术的巨著,全书共计3卷18篇。该书详细地总结记载了各种农作物和工业原料的种类、产地、种植、加工的生产技术、工艺装备、制造过程,以及组织管理生产的经验,提供了大量确切数据,并附有100余幅插图(图12-6)。在撰写此书的过程中,宋应星十分重视调查、试验,虚心向农夫、工匠请教,对一些关键技术和操作要点总是要亲自实践体会。他对金、铜、银比重的描绘和对黄金成色的测定、对油料出油率的统计以及对生产器具和产品长、宽、高、深、重量、容积、比率等技术指标所做的精确记述,均是其运用数量、比重等数学、物理方法亲自试验的结果,并由此把劳动者生产实践中积累的经验,总结上升到科学的理论概括阶段。作为反映资本主义萌芽时期工农业生产技术的科技百科全书,《天工开物》是中国科技史上里程碑式的著作,对世界科学技术发展也影响深远。因而,有国外学者称其为“中国17世纪的工艺百科全书”。

图12-6 《天工开物》中的水转翻车

(二)医学

中国医学是世界医学宝库中独具特色的瑰宝。如果说中国古代自然科学理论现已基本上被当代科学体系所代替,那么拥有数千年历史的中医药学,作为传统学科,依然屹立于现代世界科学之林,维护和增进人们身体健康和身心健全,为中华民族的繁衍昌盛和世界医学的发展做出了巨大的贡献,成为中华文化史上一份极其宝贵的遗产。

1.中医学

图12-7 黄帝内经

古老的中医学可以追溯到四五千年前甚至更远的时期。很早以前人们就已经知道用植物茎、叶或动物的毛皮,把烧热的石头或砂土包住,放在身体的某些部位,能消除或减轻因受风寒而引起的腹痛和因冷湿引起的关节痛,这是最早的“热熨法”。[8]商代的甲骨卜辞中关于疾病记载就达500条之多,涉及的疾病有头、眼、耳、口、牙、喉、腹、鼻、足、趾等十多个部位。商代时医与巫还混合在一起,到了西周,二者就已经分开了,官职分类已属不同系统。到了春秋战国时期,在总结无数医家临床实践的基础上,出现了一部内容丰富的医学理论著作《黄帝内经》(图12-7),它包括《素问》和《灵枢》两部分,以论述人体解剖、生理、病理、病因、诊断等为重点,兼述针灸经络、卫生保健等方面的内容。其内容涉及中医学的五大核心理论——阴阳五行学说、脏象学说、经络学说、形神学说和天人学说等,全面奠定了中医理论的基础。书中指出“头者,精明之腑”“心者,生之本”“心主身之血脉”“经脉流行不止,环周不休”,这是世界医学史上对神经和循环系统最早的正确记载。《黄帝内经》还记载了贫血、咳嗽、浮肿、黄疸、腹泻等300多种症状和疾病,涉及临床各科。两千多年间,《黄帝内经》成为中医必读的经典著作之一。

图12-8 东汉名医 张仲景

在中医学的发展中,东汉张仲景(图12-8)的《伤寒杂病论》是我国最早的中医辨证论治专著。书中将理、法、方、药(即有关辨证的理论、治疗法则、处方和用药)融为一体,用来治疗当时流行的伤寒和各种内科杂病。书中提出“四诊”“六经辨证”“八纲辨证”等原则和方法,阐述了汗、吐、下、和、温、清、补、消等治疗“八法”,奠定了中医临床医学的基础。此书后经整理成为《伤寒论》和《金匮要略》二书,与《黄帝内经》《神农本草经》并称为“中医学四大经典”。[9]唐代医学家孙思邈编成的《千金要方》和《千金翼方》,是两部百科全书式的医学巨著,载方6000余个,涉及医学几乎所有门类。到宋元时期,中医学进入一个全面发展的时期,中医分科增加一倍以上,由唐代的4科发展到宋代的9科,到元代又增至13科。这时医书的编纂、临床经验的总结又有新的进步,并产生了金元时期的四大医学学派,即所谓“金元四大家”,其代表人物是刘完素、张从正、李杲、朱震亨等人,他们在继承了《黄帝内经》的医学体系的同时,从不同侧面继承并发展了《黄帝内经》的医学理论,使我国医学体系发展到新的高度。

2.中药学

在传统医学中,中药学同样取得了举世瞩目的成就。中国的古老传说中,就有“神农尝百草,始有医药”的故事。在漫长的用药实践中,人们对药的认识逐渐深入。中国最早的药物学专著首推汉代成书的《神农本草经》(图12-9),它是战国、秦汉以来药物知识的总结。书中共收载药物365种,其中植物药252种,动物药67种,矿物药46种。书中详细记载了药物的主治疾病、性味、产地和采集。唐代由苏敬等人修编的《新修本草》,共54卷,分药图、药经、本草三部分,收载药物9类844种,考证了过去本草经籍所载有差错的药物400余种,增补新药百余种。该书于659年颁行,这是我国也是世界上由国家颁行的最早的一部药典,比外国最早的药典——1494年成书的意大利佛罗伦萨药典早835年。中国古代药物学的最高成就,是明代李时珍的巨著《本草纲目》(图12-10),全书52卷,190万字,共收药物1892种,医方11096个,插图1160幅。该书先后被译成多种文字,在国外流传很广。

图12-9 《神农本草经》

图12-10 李时珍与《本草纲目》

3.针灸学

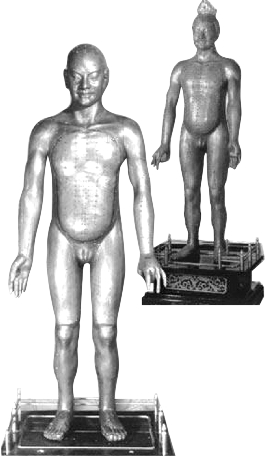

图12-11 针灸铜人

针灸学在中国医学中占有重要地位,在国际上也有重要影响。在中国历史上,人们早就发现用砭石、骨针、竹针刺激人体的某些部位,可以治疗某些疾病。战国时名医扁鹊(秦越人)在行医时,熟练地掌握了砭石、针灸、按摩等多种方法。三国时的名医华佗不仅发明了“麻沸散”,创立了医疗体育锻炼的方法,而且在针灸方面,也颇有建树。在选用穴位方面,他创用的脊柱两侧的穴位,后世称之为“华佗夹脊穴”,具有很好的疗效。关于针灸学的研究,在长沙马王堆三号汉墓中出土的帛书中发现的《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》,是已知最早的经脉学,也是最早的灸疗学著作。晋代的皇甫谧在总结以往针灸理论的基础上,结合自己的治病心得撰写的《针灸甲乙经》,是我国针灸学的经典著作。他纠正了晋以前经穴纷乱的现象,统一了穴位,并具体指明了针刺深度、留针时间和艾灸时间,并对针灸的适应症和禁忌症作了明确的说明,对后世针灸学产生了重大影响。

针灸学到了宋元又有了较大的发展,王惟一著的《铜人腧穴针灸图》3卷出版,统一了各家对腧穴的不同说法。他还设计和监制了世界上最早的两具针灸铜人(图12-11),铜人构造精巧,造型逼真,受到国内外医学界的重视。

(三)天文学

中国有着悠久的农业传统,由于古老的农业对日月递昭、四时交替的自然节律有着天然的亲和力,因此,历代官方皆十分重视对天文的研究,从而促进了中国古代天文学的早熟和辉煌。我国天文学方面的成就主要表现在天象记录、天体测量和历法三个方面,在很长的时间中,中国远远领先于世界其他国家,为天文学的发展做出了重要贡献。

1.天象记录

中国古代的天象记录是世界上最完备、最准确、最具有连续性的天象记录。关于日食和月食的最早记录,出现在《尚书·胤征》中。书中记载了公元前2137年,掌管天文的羲和因荒酒失职没有预测出当年发生的日食受到夏王征伐的事。[10]古老的甲骨文中曾有五次日食记录,也有月食的记录。公元前13世纪的一块甲骨清楚地记载:壬申这天晚上有月食。春秋战国时期,日食记录就有约50次,其中仅《春秋》一书就记载37次日食,其中33次是可靠的。从汉代起,日食的观测记录,已经有了日食时太阳的方位、初亏和复圆的时刻、亏起方向方面的详细描述。从汉初到公元1785年,我国共记录日食925次、月食574次,这些日食记录的数量之多及其准确程度,在当时世界上是无与伦比的。

中国关于太阳黑子的记载也是非常详细的。《汉书·五行志》记载了西汉成帝河平元年(前28年)三月所见的太阳黑子现象——三月乙未,日出黄,有黑气,大如钱,居日中央,这是世界公认最早的太阳黑子记录,比欧洲记录黑子最早的时间早800多年。实际上,中国关于太阳黑子的记录不仅早而且多,据云南天文台在20世纪70年代的一个统计,从公元前43年至公元1638年,中国关于太阳黑子的文字记录达106条之多。

中国古代天文学一直重视对彗星的观测,其记载也显得格外详细。最早的记录发生在周昭王19年(前1034年):“有星孛于紫微”[11]。我国的历史文献《春秋·文公十四年》记载了公元前613年的一次彗星出现:“秋七月,有星孛入于北斗。”这是世界公认最早的一次哈雷彗星的记录,比欧洲最早记录彗星的时间(前11年)早了1000多年。从春秋到清代的两千多年间,中国关于哈雷彗星的记载共有31次,关于其他彗星的记载达500多次,这为现代天文学研究提供了一份宝贵的历史资料。

中国古代还有一些对新星、超新星的记录。甲骨卜辞中记载:七日(已巳)黄昏有一颗新星接近“大火”(心宿二),辛未日新星消失了,这是世界上最早的新星记录。《汉书·天文志》记载的公元前134年夏历六月“客星见于房”,是中外历史上都有记载的第一颗新星,但西方记录未注明月、日及方位,不如我国的简明、准确。又如《后汉书·天文志》记载:“中平二年(185年)十月癸亥,客星出南门中,大如半筵,五色喜怒,稍小,至后年六月消。”这是世界上最早的超新星记录。中国还有大量流星雨的记载,据不完全统计,中国史书关于流星雨的记录,至少在180次以上。中国详细而又系统的天象观测记录,为世界天文学的发展做出了贡献。

2.天体测量

天体测量是天文学中最古老、最基本的一个分支。中国在天体测量方面的贡献主要集中于天文仪器的创造、发明和改进。文献记载,中国远在五六千年以前的葛天氏、黄帝、尧、舜时代,就创制了世界上最早的测天仪器——浑仪(图12-12)。约在公元前1000年的西周初期,就出现了用垂直于地面的标杆去测定日影长度变化的仪器——圭表,其被直接用于观测天象的仪器始于汉代。汉武帝元封七年,民间天文学家落下闳应召到长安,参加修订历法工作,他改进了浑仪。据记载,这个仪器是铜制的,直径8尺,十分精密。张衡制造的水运浑象仪(图12-13),在天文仪器制造史上具有重要地位。他利用水力来推动齿轮,使之转动,而且正好一天一周,某星刚从东方升起,某星已升到中天,某星快要下落,浑象上所表演的和实际的天象完全吻合。它不但是一个天文表演仪器,而且是一个天文钟,这说明中国古代天文仪器制造工艺达到相当高的水平。

图12-12 明代天文仪器——浑仪

图12-13 水运浑象仪

图12-14 苏州石刻星图

早在五六千年以前,中国先民开始把天体黄道、赤道附近的恒星分为28个星区,每个星区各取一星为主,称为28宿。战国时,甘德著《天文星占》8卷,石申著《天文》8卷,分别记载了许多恒星的位置。这是世界上最早的星表。三国时吴国的陈卓把甘德、石申和巫咸三家所观测的恒星用不同的方式绘在同一图上,共计1464颗星。而欧洲从公元前2世纪开始,到公元15世纪止,著录于星图和星表的星只有1022颗,可见我国古代对恒星的认识超过其他国家。全世界14世纪以前的星图,只有我国的保存下来了。最著名的是苏州石刻星图(图12-14),它高8尺,宽3.5尺,上部绘一圆形星图,下部刻有文字说明,图上共有星1440颗。它在公元1193年绘成,是为了给年轻的宋朝皇帝宁宗讲解天文学而刻制的。这张图在公元1247年刻在石碑上,一直保存到现在。唐代著名天文学家僧一行进行了人类历史上第一次子午线长度的实测,为后来的天文大地测量奠定了基础。元代郭守敬更是在“东至高丽,西至滇池,南逾朱子崖,北尽铁勒”的广大地区内设立了26个观测所,进行了规模空前的天文观测。

3.历法

由于农业生产的需要,人们尽可能准确地掌握寒来暑往、四季交替的规律,因此制定历法成为必需。古代天文学保留下来的最古老的典籍之一《夏小正》据传就是夏代的历书。该著作按12个月的顺序记述了每个月的星象、气象、物候以及应做的农事和政治活动。夏代已有十进位的天干纪日法,商代在夏代天干记日法的基础上,进一步使用干支记日法,周代已发明了用圭表测影的方法,确定冬至和夏至等节气。

自汉代起,我国就有完整系统的历法著作流传于世。现存最早的一部完整历法——《三统历》,已初步具备后代历法的基本内容,唐代僧一行写成的《大衍历》,对后世历法影响颇大。在西历传入前,各次修历都仿效《大衍历》的结构。宋代颁布的《统天历》(1199年),以365.2425日为一年的长度,和现代世界通用的《格里历》完全一样,但比《格里历》颁布的时间(1582年)要早383年。元朝郭守敬集历法之大成,于1280年编写的《授时历》也采用了这一数值,这个数值比地球绕太阳公转一周的实际时间只差26秒,3320年才差一天。它使中国古代历法的推算达到很高的精度,在当时世界上处于领先地位。

(四)数学

数学是一切自然科学的基础,也是衡量每个国家科学技术发展水平的一个标志。早在遥远的新石器时代,我们的祖先就已经懂得结绳记事,这便是“数”的运用,而对“数”的应用和发展就构成了“数学”。明代中叶以前,中国传统数学在许多分支领域中一直走在世界的前面,取得了众多重大的成就。

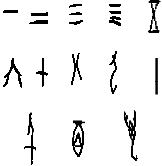

1.十进制

早在5000年前,中国就有了数学符号,到3000多年前的商朝,刻在甲骨或陶器上的数字,已十分常见。这时,自然数计数采用了十进位制。甲骨文中有从1到10到百、千、万这13个记数单位(图12-15)。筹算是很早就创造出的一种方便、准确、迅速的计算方法,在运算过程中用的是算筹(图12-16)。以后又发明了更为简捷的珠算,大大地推动了古代计算技术的进步。筹算产生于何时,无可靠记载,不过《老子》称“善记者不用筹策”,说明在公元前8世纪到公元前5世纪的春秋时代,筹算已经很普遍了。筹,就是指制作匀称的小竹棍、小木棍,将其纵横布置,可以表示任何一个自然数。用算筹表示一个单位数目,可以分为纵式和横式两种。用来记数的时候,遵循纵横相间的原则:个位用纵式,十位用横式,百位又是纵式,千位用横式,遇零则空位。筹算严格遵循十进制位值记数法。九以上的数就进一位,同一个数字放在百位就是几百,放在千位就是几千。这种方法除所用的数字写起来不如现今世界通用的阿拉伯数字方便之外,与现在的记数思想没有两样。负数出现以后,算筹又分成了红、黑两种,红筹表示正数,黑筹表示负数。这样可以方便地进行代数运算了。筹算在我国古代用了大约2000年,发挥了很大作用;但天长日久,也暴露了许多缺点:位数一多,运算所占面积增大,要受场地限制;用算筹示数速度难以提高;稍微复杂的四则运算就十分困难,乘方、开方还容易出错。为了克服这些缺点,唐宋时期数学家一方面改革计算口诀,另一方面改革计算工具。改革工具的结果就发明了珠算。珠算盘采用上二珠、下五珠的形式,上一珠是当五,下一珠是当一,沿用至今已有500多年。中国是名副其实的十进制位值记数法的故乡,以算筹为工具的各种运算和它所体现的十进制位值记数法,是我国古代对世界的一项重要贡献,比古巴比伦、古埃及和古希腊等文明古国所用的计算方法要优越得多,印度直到7世纪才采用十进制位值记数法。明朝时中国珠算传到了朝鲜、日本,推动了这些国家计算技术的发展。

图12-15 甲骨文中的数字

图12-16 算筹

2.圆周率

在解决涉及圆或球类图形的计算问题时,都要用到一个重要的数据,这就是圆周长与直径的比值——圆周率。圆周率的精确度可以作为数学发展水平的标志。中国三国时代的刘徽和南北朝时的祖冲之在这方面做出了杰出的贡献。在两汉之前,一般采用的圆周率是“周三径一”,也就是圆周率等于3。公元1世纪初制造的律嘉量斛(一种圆柱形测量器)所取得的圆周率是3.1547。公元2世纪初,东汉天文学家张衡在《灵宪》中取圆周率是3.1466,在球体积公式中取圆周率是3.1622。这些圆周率近似值,比“周三径一”精确度有所提高,但毕竟是直接经验的结果,因此发明一种科学的推算方法,将圆周率计算真正纳入科学轨道成为必要。

图12-17 南齐祖冲之

三国时魏人刘徽,为证明圆面积公式,发现圆内接正多边形边数无限增加的时候,多边形周长无限接近于圆周长,从而创立了割圆术。[12]刘徽根据割圆术从圆内接正六边形开始算起,边数逐步加倍,最终得出更精确的圆周率等于3.1416。刘徽方法的独到之处在于他以边数逐次倍增的圆内接正多边形的面积去逼近圆面积,用计算圆内接多边形面积就能求得圆周率,比当时西方由圆内接和圆外切多边形计算简便了许多。刘徽的方法中所蕴含的直线向曲线转化和用近似值向精确值逼近的思想是难能可贵的,为200年后祖冲之的圆周率计算提供了理论与方法上的准备。南北朝杰出数学家祖冲之(图12-17)循着刘徽的思路将圆周率准确到小数点后7位,这在当时世界上是非常先进的。直到1427年,阿拉伯数学家阿尔·卡西和16世纪法国数学家韦达采用了新的思想方法,计算出的圆周率精确值超过8位,才打破了祖冲之的纪录。

3.《九章算术》

图12-18 《九章算术》

《九章算术》(图12-18)的作者已无从查考,成书年代大约在公元前2世纪到公元1世纪,在较长时间内经过多人修改完善,成为现今流传的版本。《九章算术》全面系统地总结了中国古代数学的成就,记载了当时世界上最先进的分数四则运算和比例算法,还记载了解决各种面积和体积问题的算法,以及利用勾股定理进行测量的各种问题。《九章算术》最有意义的成就是在代数方面,书中记载了开平方和开立方的方法,在此基础上又提出了求解一元二次方程的数值解法,而且用整整一章的篇幅讲述了联立一次方程组解法。该书在世界数学史上第一次记载了负数概念和正负数的加减法运算法则。《九章算术》的许多成就居世界领先地位,奠定了此后中国数学长期居世界前列的基础,对世界数学的发展做出了重要贡献。

4.宋元算学

到了宋元时期,中国数学发展又取得了许多伟大成就。11世纪上半叶,北宋著名数学家贾宪在《黄帝九章细草》中提出指数为正整数的二项式定理系数表,又称为贾宪三角,可以求出任意高次方程的数值解,比欧洲的阿皮纳斯系数表还早400年。

1247年,南宋数学家秦九韶在《数学九章》中提出大衍求一术(即一次同余组解法)和正负开方术(即高次方程求正根法),遥遥领先于世界。大衍求一术被国际数学界称为中国剩余定理。欧洲的研究比秦九韶晚500多年。

南宋数学家杨辉著有《详解九章算法》等专著,在《乘除通变算宝》中,他列出了九归口诀(即筹算或珠算从一到九的一位除数的除法口诀,经后人整理,现在用于珠算),介绍了筹算乘除的各种简捷算法。

元代朱世杰在《四元玉鉴》中进一步创四元术(四元高次方程组),提出与现代基本一致的消元解法。欧洲直到1775年才讨论高次方程组的消元法问题。朱世杰把计算近似值的招差术运用于高等级数计算的高次招差法,比英国牛顿等人早近400年。秦九韶、李冶、杨辉、朱世杰号称宋元四大数学家。

有关中国传统文化概论的文章

[16]中国古代建筑既属于科技上的重要成就,也表现出卓越的艺术性。它是中国古代建筑中保存最完整、规模最浩大的古代宫殿建筑,也是世界古代建筑群体的精品。故宫是一座辉煌的建筑艺术殿堂,集中体现了中国古代建筑的最高成就。苏州拙政园,始建于明正德初年,位于苏州城东北隅,占地5.2公顷,与北京颐和园、河北承德避暑山庄、苏州留园一起被誉为中国“四大名园”。“小沧浪”的北面架设一道略呈拱形的风雨桥“小......

2023-08-30

“四大发明”是指中国古代劳动人民创造的,对世界具有重要影响的四种发明,具体包括造纸术、指南针、火药以及印刷术。“四大发明”这一提法最早始于英国汉学家李约瑟,后被中国的历史学家所接受和继承,并延传至今。16世纪,中国造纸术传遍欧亚大陆并传入美洲,取代了当地传统的羊皮纸。到了近代,中国造纸术传遍五大洲,为整个人类科学、文化的繁荣昌盛做出了杰出的贡献。......

2023-08-30

在科学上,归纳推理获得科学认识,再由演绎推理应用这些认识。由复合判断作出的推理称为复合判断演绎推理,简称为复合判断推理。在小学科学教学中,一般情况下,我们是通过归纳推理获得一般性的科学结论。在小学科学学习中,对事物具有的综合特征或属性的判断,很多都使用联言判断推理。......

2023-11-20

像二胡、小提琴、吉他等弦乐器是靠弦的振动发出高低不同的声音的,弦的音高和哪些因素有关呢?选定一种弦乐器,仔细观察并猜测影响弦的音高的因素: 。活动二制订计划并实验,弦的特征是否影响音高?在弦乐器上反复试弹,验证自己的猜测。活动三弹奏弦乐器,它发出高低不同声音的原理是什么?弦乐器依靠机械力量使张紧的弦振动发音,通常不同的弦能发出不同的音,有时需要用手指按弦来改变弦长,从而达到改变音高的目的。......

2023-08-07

由上述理由,可以根据哲学重演律的第三重演律得到一个推论:人个体的科学学习过程,是一个不断发展的科学认识过程,重演人类科学认识过程。换而言之,小学生的科学学习具有重演律特征。......

2023-11-20

本节我们在了解逻辑学概念定义方式的前提下,重点提炼和讨论小学科学概念的定义方式。第二类科学概念属于成年人也不能准确理解的科学概念。一般说来,科学上的特征实体概念,由于其具有可以指向的实体,又是以呈现的特征为识别标识,很多会用到实指定义方式。列举太阳系的具体成员,理解太阳系概念,这是列举定义。......

2023-11-20

远古时期之后的夏商周时期,是中国古代科学技术真正的诞生时期。春秋战国时代作为中国古代科学技术发展的第一次高潮,技术上的成就首推铸铁技术的出现和铁制工具的使用。在秦汉时期,中国古代科学技术已形成自己成熟而独特的体系和研究风格。三国两晋南北朝是中国历史上社会动荡和政治混乱的时期,也是中国历史上难得的精神比较自由,文化多元化发展的特殊时期。......

2023-08-30

所谓科学观察,就是将观察范围界定为客观自然事物,是对自然世界的认识或感知。在科学研究中可以进行的直接观察,如野外考察植物、动物和环境等,在科学课堂上也往往采用第二种情况的间接观察。因此,在现在的科学学习中,间接观察起到更重要的作用。按照是否干预和控制科学事物在发生发展过程中的某些因素而进行的观察,分为自然观察和实验观察。观察品质包括观察的......

2023-11-20

相关推荐