魏晋南北朝木偶主要是表演百戏和歌舞,但是时间的流水总能使片断性的娱乐表演渐渐归向于连贯性、整体性,这就产生了故事化的倾向。到了隋朝,木偶除演百戏外,对于故事的依附显然是大大加强了。历史上留下了穷奢极欲的隋炀帝时代的一些较详细的记载,记述了伎艺表演的故事化倾向,这是在木偶发展史研究中特别值得重视的。可以说,《周处斩蛟》《巨灵开山》等木偶表演片段,已是严格意义上的木偶戏的雏形。......

2023-08-16

(一)科举制起源于隋

公元581年,隋朝统一全国后,结束了三国两晋以来三百余年的分裂格局。隋文帝杨坚为加强中央集权,扩大封建统治阶级的统治基础,废除了压制人才、维护门阀势力的九品中正制。开皇七年(587年),隋文帝以志行修谨、清平干济二科举人,可视为科举制的滥觞。隋炀帝大业二年(606年)始置进士科,[12]以试策取人,标志着科举制度的创立,后又设明经、秀才二科。

科举制的产生与当时社会的阶级矛盾和政治利益紧密相关。魏晋南北朝时期,社会长期混乱,士族门阀势力日益强大,政治斗争亦十分尖锐。士族掌控政权,为维护自身的政治利益,便推行九品中正制,以垄断仕途,硕儒学士为避灾祸,多隐而不出。到了隋代,广大庶族地主的势力迅速崛起,并伴随着经济实力的增长,已经达到要求参加政权的地步,贵族豪强已失去其在经济、政治上的垄断地位,再加上九品中正制本身就压抑人才,阻碍寒门贤能安邦治国,又妨碍皇权的加强,受到社会各界的抨击批判,自然不再适应社会发展的需要。隋朝统治者既要加强中央集权制度,团结广大士族,巩固自身的统治基础,又要满足庶族地主参加政权的要求,亟需一种新的选士制度来适应社会发展的需要。在这种背景下,科举制应运而生。

隋朝的科举制度并不是获得仕途的唯一途径,贵族地主还可以依靠“门荫”以及其他途径获得高级官位。隋朝的科举制度也未严格执行录取程序。《隋书·苏夔列传》载:“仁寿末,诏天下举达礼乐之源者,晋王昭时为雍州牧,举夔应之,与诸州所举五十余人谒见。高祖望夔谓侍臣:‘唯此一人,称吾所举。’于是拜晋王友。”由此可见,皇帝仅凭个人印象取官,并未按照考试程序入官。参加考试的人员并不是“投牒自应”,而是先得到州、县等地方官员的举荐,因而造成考试人数过少。隋朝时科举制度不是主流的选士制度,并未起到实质性的作用,这一时期只能称作科举制度的萌芽期,但其采用公开考试、量才取用的甄别人才的方法,则是中国人才选拔史上的重大创新。

(二)科举制确立于唐

唐代是中国封建社会高度繁荣的盛世,政局相对稳定,教育也相对发达,为科举制的进一步完备创造了有利条件。唐代推行以进士科为主要取士科目的科举制度,在科目设置、类别划分、科试内容、科场规章等方面更加详备完善。

1.考生来源

唐代参加科举考试的考生来源于“生徒”和“乡贡”。所谓生徒,即当时在中央官学和地方官学就读的学生,通过校内考试合格后送至礼部参加省试。乡贡又名贡生,即由州、县考送的地方自学士人或民间私塾学成者,送至中央礼部再进行省试,这些人随各州进贡物品解送,所以称为乡贡。另外,皇帝以自身兴趣自诏的称为“制举”,制举主要用来“待非常之才”,时间不定,并非常科。唐代科举的应试者并无固定的限制,凡官吏士庶人等,只要未触犯过大唐律令,不属于工商杂类和衙门小吏,均可应考。

2.考试科目、内容

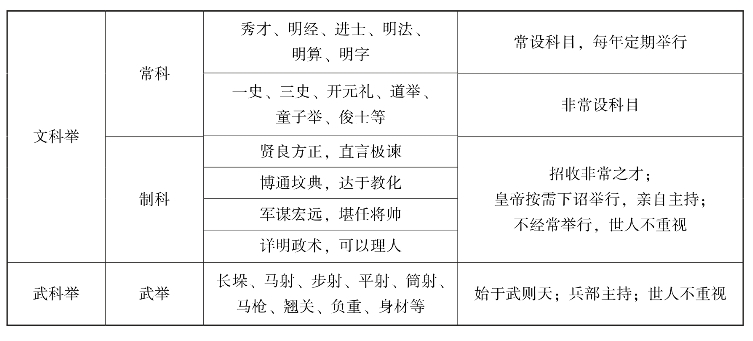

唐代科举考试有文科举和武科举(表9-1),以文科举为主。文科举又分为常科与制科,以常科为主。所谓常科,即每年固定举行的科目,唐代常科的科目有秀才、明经、进士、明法、明字、明算等,而以明经、进士两科最为重要。非常设科目有一史、三史、开元礼、道举、童子举、俊士等。后来武则天时又增加了殿试,并在常科、制科之外又设武举。制科根据皇帝需要临时颁诏设置,常设科目主要有贤良方正、直言极谏、文辞清丽、军谋远略等,官吏和士人都可以参考,制科出身者不被视为正途,被视为“杂色”,因而不受人们重视,地位还不如进士科。

表9-1 唐代科举制的科目和内容[13]

秀才科注重选拔出类拔萃、博学多才的优秀人才,试方略策(计谋策略)五道题,据文理通顺透彻程度分为上上、上中、上下、中上四等录取。据《唐录》记载,“诸贡举非其人及应贡举而不贡举者,一人徒一年,二人加一等,罪止徒三年”,即被举荐应秀才科考试而不中者,处分其州长,所以地方官员不敢轻易贡举。唐代以秀才科为最高,被录取也极其困难,每次仅录取一二人。顾炎武曾说:“唐时秀才,则为尤异之科,不常举。”[14]因其录取难度之大,报考人数较少,于高宗永徽二年(651年)废除。

明经科注重考查儒学经典,内容分为大经、中经、小经,可细分为五经、三经、二经、学究一经、三礼、三传等,高宗、玄宗时曾加试《老子》,天宝年间又以《尔雅》代替《老子》,考查内容随皇帝思想的变化而变化。考查方式主要为贴经、墨义、口策和时务策。明经科主要考察记忆力,熟读经书者很容易通过,因而考试要求较低,录取比例较大,大约每十名考生中就有一二名被录取,而进士科每一百名考生仅有一二名被录取,因而有“三十老明经,五十少进士”的说法,即到了三十岁考取了明经算是年纪比较大的,到了五十岁考取了进士算是年轻的了。

进士科注重考察诗赋。唐初期仅考时务策(唐代要事对策)五道,后又增加贴经和杂文,唐中期又增考诗赋。贴经考试中十得六以上,加试两篇杂文,即做诗赋各一篇,通过者考察时务策,全部通过者为甲等,时务策通过四,贴经通过四以上者为乙等,以下为不第者。进士科的录取分两个等级,甲等授予从九品上之官职,乙等授予从九品下之官职。进士科的考试更加注重诗赋,如贴经不及格者,若诗赋突出也可录用。进士科考试内容的难度高于明经科,及第者待遇和仕途亦优于明经科,许多宰相都是进士出身,受到当时社会世人的广泛重视。“缙绅虽位极人臣,不由进士者,终不为美”,[15]但由于难度较大,投考者多,录取者少。当时人们把进士及第比作“登龙门”,所谓“一举首登龙门榜,十年身到凤凰池”。《全唐诗》中有“桂树只生三十枝”的说法,表明每次录取人数不会超过三十人。唐代的进士只是取得了做官的资格,正式授官还要经过吏部的“选试”。

明法科即法律科,注重选拔司法人才,考查考生对国家组织形式和刑法状况的了解程度。考试的内容为律、令等法律知识,考试成绩亦分甲、乙两个等级,考生主要来源于乡贡,录取人数极少。

明字科又称明书科,注重考查文字和书法功底。先口试,通过后,乃墨试《说文》《自林》二十条,通过十八条者及第。

明算科即算数科,考核算术功底,并要求详明数理。考试内容主要有《九章算术》《海岛》《股髀算经》《孙子》等,十通六者及第。《记遗》《三等数》帖读十得九者及第。《缀术》七条,《缉古》三条,十通六者及第。

武科举专门为习武志士开设的考试科目,属于军事性常考科目,武则天于长安二年(702年)设立,由兵部主持。据《册府元龟》记载:“初令天下诸州有练习武艺者,每年准明经、进士例举送。”[16]唐代武科举的考试科目主要有长垛、马射、步射、平射、筒射、马枪、翘关、负重、身材之选。由此可见,武科举考试的内容主要分为两个方面:一是骑射及运用武器的本领,二是体能、体力、身材等身体素质的考查。当时人们重文轻武,武科举并不受重视,唐德宗贞元十四年(798年)下诏废除武科举。

3.考试方法

唐代科举经常采用的考试方法有贴经、墨义、口试、策问、诗赋等,口试和墨义又合称“问义”。

贴经,是将考试用的经书任揭一页,左右两边遮住,中间只留其中一行,然后用纸贴盖住其中三个字,要求考生将盖住的三个字填写出来,类似于现在的填空题,是各科考试都要采用的重要形式。

墨义,是一种围绕经义和注释出的简单的问答题,考生需按题目要求叙述经典事实,只需熟读经书和注释即可对答出来。

口试,是开元二十五年(737年)增加的新的考试形式。口试规定当众进行,考试结束后立即宣布考试成绩,以防止考官以个人好恶取舍人才。这使口试得到了众人的监督,但执行过程中仍会产生舞弊现象,曾一度废除,后又恢复。

策问,通过由事射题的方式,针对当时社会上政治、经济、文化出现的问题,提出自己的看法和计谋策略,或写出政治性文章,类似于今天的政治论文。相比于贴经和墨义,它对考生的要求更高,更能体现出一个人安邦治国的才能。因此,唐代考试的最后取舍,大多取决于策问。

诗赋,是一种注重文学修养和创作能力的考试形式。由于考生过多地背诵经义和旧册,大多缺乏真才实学,于是在经义和策问的基础上增加一诗一赋的创作,要求考生当场作诗赋各一篇,更能反映考生的文化水平。

(三)科举制完备于宋

宋代的考试制度基本沿袭唐制,并吸取藩镇专权、军人骄横的教训,强化中央集权,要求以文官治理天下。从中央到地方的所有要职,全部由文官担任,甚至掌握了军权的枢密院正、副史,都委以文官。宋太宗在太平兴国七年(982年)明确指出:“王者虽以武功克定,终须用文德致治。”[17]在这种重文轻武的体制下,科举制得到了大力发展,社会上形成了“万般皆下品,唯有读书高”的风气。与隋唐相比,宋代对科举进行了一系列的改革,产生了许多新的变化,使科举进一步发展完善,趋于定型。

宋朝的科举考试分三个等级——州试、省试、殿试,而唐朝的科举只有中央和地方两级。宋代常科的考试科目主要有进士科、九经科、五经科、开元礼科、三史科、三礼科、三传科、学究科、明经科、明法科等,此外还有制科、词科、童子科、武科、绘画科等。宋代的进士也分三等:一等赐进士及第,二等赐进士出身,三等赐同进士出身。与之前相比,宋代科举制度的具体变化主要表现在以下几个方面:

1.增加录取名额

宋代的科举及第人数较唐代相比扩大了十余倍。据《唐代进士科举年表》统计,自唐高祖武德五年(622年)至唐哀帝天佑四年(907年)近300年间,进士科共开考262次,录取6656人,唐代每年科举录取的人数不超过50人,经常才录取一二十人。宋代每年录取二三百人,如宋太宗太平兴国二年(977年)录取进士199人,其余各科207人,共计316人。[18]

针对连续多次不及第的年老举子给予特别关照,设立“特奏名”,又称“特奏名及第”或“思科及第”。这些年老举子一般连续参加15次以上科举考试未被录取,宋太祖说这些人“困顿风尘,潦倒场屋,学固不讲,业亦难专,非有特思,终成暇弃”。[19]宋代设立特奏名后,此后成为惯例。

2.提高及第者的地位和待遇

唐代科举考试通过后,仅是获取了做官的资格,还要通过吏部考试才可以授官;宋代科举及第后,省去了吏部考试的环节,及第者可直接授予官职,而且及第后授予的官位级别也比唐代要高,不少举士后来已位居宰相。据《宋史·宰辅表》统计,宋朝的133名宰相中,科举出身者达到123名。及第者还会获得皇帝赐宴、金榜题名等荣誉,种种物质享受和精神优待使科举对士人产生了很大的吸引力。宋真宗为劝导士人读书应举,还写下了流传千古的《劝学诗》,诗云:

富家不用买良田,书中自有千钟粟。安房不用架高梁,书中自有黄金屋。娶妻莫恨无良媒,书中有女颜如玉。出门莫恨无人从,书中车马多如簇。男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读。[20]

3.建立新制,防范舞弊

实行别头试和复试制度。别头试又名别试,是为了限制官僚贵族子弟行使应试特权而单独设立的考试,最初出现于唐朝进士科的考试,但凡礼部侍郎的亲戚故友参加考试,都需要单独命题、设立考场,由吏部考功员外郎主持考试。宋太宗雍熙二年(985年)规定,但凡省试主考官、州郡发解官、地方长官的子弟、亲戚、朋友等应试,一律实行别头试。为了限制权贵干扰、师生结党、考官徇私等有损公平竞争的行为,宋代规定官僚士族子弟应试时必须参加复试。

建立锁院制度。由皇帝任命的知贡举官(主考官)一旦接到简任诏书,便要与外界隔离起来,住进贡院,以避免亲戚朋友请托和行贿之举的产生。另外,皇帝还会配置“同知贡举”,即副考官若干人,使其互相监督、互相制约。

采用糊名和誊录制度。所谓“糊名”,即把试卷上考生的姓名、籍贯、家世等信息密封起来,唐代武则天时首创此法,但未形成制度。明道二年(1033年)七月,宋仁宗“诏诸州,自今考试举人,自封弥卷首”。[21]此后,宋代殿试、省试、州试均采用糊名制。但是糊名之后,考官仍可以辨认笔迹,所以又实行了誊录制度。在誊录院中由书吏专门抄录试卷。考官在批阅试卷的时候,不仅不知道考生的姓名,连字迹都无法辨认了,对遏制舞弊现象的产生起到了一定的功效。但到了宋代后期,随着政治日趋腐败,糊名、誊录也就流于形式了。

实行严格的搜身制度。为了防止考生通过夹带的方式进入考场,考前要接受严格的搜身检查,片纸只字都不得带入考场,考试中更不准交头接耳,否则会受到严厉的惩罚。

(四)科举制中落于元

元代初期并不重视科举制度,后经过八十年的长足发展,于元仁宗黄庆二年(1313年)制定了科举考试的章程,元仁宗延祐元年(1314年)正式实行科考取士。元代的科举考试,每三年举行一次,分为三级:一是乡试(行省考试),二是会试(礼部考试),三是御试(殿试)。放榜后皇帝在翰林国史院赐宴招待新进士,陛见皇帝后,到孔庙行礼,并到国子监刻石题名。元代取消了制科考试,但设有童子举,中举的少年可以被保送到国子学继续学习。

元代的科举制度带有明显的民族歧视倾向。统治者将国人划分为四等:第一等为蒙古人,第二等为色目人(西北少数民族),第三等为汉人(包括契丹、女真和原金所辖汉人),第四等为南人(长江以南的汉人和西南各少数民族)。这四等人在考试科目、答题要求、结果录取、及第待遇等方面都各不相同。元代的考试章程规定蒙古人、色目人考两场,第一场考经问五条,从四书中出题,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案;第二场考策论一道,以时务出题,限500字以上。汉人、南人必须考三场。第一场考明经、经疑二问,从四书中出题,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案,限500字以上,考经义一道,从五经中选一经,用古注疏,限500字以上;第二场考古赋、诏诰、章表一道;第三场考策论一道,从经史、时务内出题,限1000字以上。放榜时分为左右两榜公布,蒙古人、色目人为一榜,称为“右榜”,汉人、南人为另一榜,称为“左榜”。两榜各分三甲,以右榜为尊。第一名赐进士及第,从六品;第二名以下及第二甲,皆正七品;第三甲以下,皆正八品。[22]虽然左、右榜的各等录取名额相同,但汉人、南人的应试人数远比蒙古人、色目人多,相比之下,左榜的录取比例很小。即使如此小的录取比例,也常常录取不足,原因是蒙古人、色目人中录取不到足够的合格人才,为了维持录取的平衡性,即使汉人、南人中有合格的人才,也不予录取,一切以蒙古人、色目人的录取人数为基准。另外,如果蒙古人、色目人愿意参加汉人、南人的考试科目,录取后可以官加一等。

科举考试从四书中出题,《四书章句集注》成为科举考试的标准答案,取得了与五经同等的地位,影响中国封建教育数百年之久。元代的科举考试制度也日趋严密。据《元史·选举志》记载,考生进入贡院要进行严格的搜身,除规定的书籍外,其他一律不准怀夹携带;倡优之家及患废疾、犯十恶奸盗之人,不能参加科举考试;考生与考官有五服内亲者,自当回避;考生如违反考场纪律,高声喧哗者,取消下两次考试资格;如发现考试作弊及令人替考者,汉人、南人居父母丧而应举者,也取消下两次考试资格。

(五)科举制鼎盛于明清

1.明代的科举制度

明代是中国科举史上的鼎盛时期,科举制的发展进一步完善。与宋元科举不同的是,明代的科举更加注重形式,规定更加烦琐,科举制的地位更高。仅设进士一科,使科举考试的科目趋向单一化,尤其用八股文作为固定的考试文体,将学校与科举紧密结合起来,导致了教育的呆板、僵化,使学校沦为科举的附庸。明代科举较之前代的变化主要表现在以下几个方面:

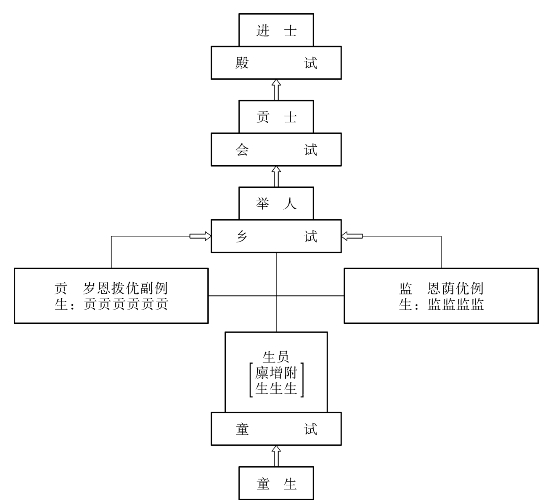

第一,建立科举制度的定式。洪武十七年(1384年),礼部颁布了科举考试的定式。内容主要为:每隔三年开科考试;考试的程序分为四级——童试、乡试、会试和殿试。

童试又称童生试,是科举的预备考试,在府、州、县中进行。未入府、州、县学者,无论幼稚童子或耄耋老翁,统称童生。童生必须经过童试(包括县试、府试和院试),合格者方取得生员资格,俗称秀才,秀才就具备了参加乡试的资格。童试是读书人脱离平民身份,走上仕途的起点。

乡试又称乡闱、大比、秋闱,是子、午、卯、酉年八月集中童试中通过的秀才在省城进行的考试。由中央派主考官主持,地方官员协助,中第者为“举人”,或称“乙榜”,第一名为“解元”,第二名为“亚元”,第三、四、五名为“经魁”。

会试,是每逢辰、戌、丑、未年的二月,在京城由礼部主持的考试,因而又称“春闱”“礼闱”,会试的参加者为各省的举人。

殿试,是由皇帝亲自主持的考试,又称“庭试”。殿试没有落榜者,根据成绩划分名次等第,结果分为三个等级。一甲三人,第一名状元,第二名榜眼,第三名探花,合称三鼎甲,赐进士及第;二甲若干人,赐进士出身;三甲若干人,赐同进士出身。科举考试程序如图9-8所示。

图9-8 科举考试流程图[23]

第二,八股文成为固定的考试内容。八股文又称时文、制义、制艺或四书文。所谓八股,即“科目者,沿唐宋之旧而稍变其试士之法,专取四子书及《易》《书》《诗》《春秋》《礼记》五经命题试士。盖太祖与刘基所定。其文略仿宋经义,然代古人语气为之。体用排偶,谓之八股,通谓之制义”。[24]通俗地说,八股文是一种命题作文,有固定的结构和写法。明清乡试、会试各考三场,头场考八股文,能否考中取决于八股文的优劣。

八股文的结构由破题、承题、起讲、入手(领题)、起股、中股、后股、束股八个部分组成。破题即用两三句点明题目要义,对比句居多。承题即用三四句承接破题,做进一步引申。起讲即开始议论,概括全体。入手即用一至四句引入本题。后四股是文章的主要部分,这四个部分各有两股,两股的文字繁简,声调缓急,都要对仗。八股文从四书、五经等儒家经典中出题,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案,采用固定标准的排偶文体形式答题才能入仕,丝毫不能阐发己见。

八股文在产生之初,对考试文体的标准化产生了积极作用,有利于公正客观地选拔人才。但是,八股文的格式非常死板,文字要对偶,整齐连贯,结构要严谨,每篇的字数在200至700之间。其内容空洞,千篇一律,严重禁锢了士人的思想,败坏了学风,更是限制了学校教育的发展,在教育史上产生了消极的影响。徐灵胎的《道情》曾对八股文做了淋漓尽致的批判:

读书人,最不齐。烂时文,烂如泥。国家本为求才计,谁知道变作了欺人技。三句承题,两句破题,摇尾摆头,便知是圣门高第。可知道“三通”“四史”,是何等文章?汉祖、唐宗,是哪一朝皇帝?案头放高头讲章,店里买新科利器。读得来肩背高低,口角唏嘘,甘蔗渣儿嚼了又嚼,有何滋味!辜负光阴,白白昏迷一世。就教他骗得高官,也算是百姓朝廷的晦气。[25]

第三,学校教育纳入科举体系。自从科举作为明朝的选官制度被确立下来以后,学校与科举的关系就尤为紧密。明代以前,学校只是科举考生的来源之一。到了明代,进学校成为科举考试的必由之路,只有接受了学校教育的学生才有资格参加考试。洪武三年(1370年),朱元璋诏告天下,“中外文臣皆由科举而进,非科举者,毋得与官”[26],教育与选官制从此完全合一。一方面,科举制度促进了学校教育事业的发展,明代学校的数量和规模远超其他各朝代;另一方面,学校完全沦为科举的附庸,习做八股文是明代各个学校的主要任务,经史等典籍遭到冷落。顾炎武曾说:“天下之人,惟知此物可以取科名,享富贵。此即谓学问,此即谓士人,而他书一切不见。”“嗟呼!八股盛而六经微,十八房兴而二十一史废。”[27]

2.清代的科举制度

清王朝主要由文化落后的清贵族统治,为了笼络士子,仍以科举考试为“国家抡才大典”,制定了更加严密的考试程序,提供了相对公平的竞争环境,以此来维护和巩固自身统治。

清代的考试科目与明代类似,但于顺治八年(1651年)设置了翻译科,意在选拔满蒙语言文字翻译人才,分为蒙古翻译和满洲翻译,前者是将满文翻译成蒙古文,后者是将汉文翻译成满文。雍正元年(1723年)规定翻译科考试每三年举行一次,由皇帝决定录取举人、进士人数,授予清朝处理民族事务的理藩院和各院满蒙中书、笔贴式等职务。制科也是清代科举考试的特殊科目,皇帝用以选拔异等之才。

清代士人的出路十分狭窄,中央又十分重视科举,于是得第入仕成为当时士人梦寐以求的人生理想。清代的科举程序已十分成熟,但舞弊现象也最为严重。清代的舞弊手法五花八门,最为常见的有通关节、怀挟、顶替、传递等。通关节即考生与考官相互串通,这是最为严重的一种舞弊行为。怀挟即考生将文字材料藏于衣帽内带入考场。顶替即雇人替考。传递即考场内外相互勾结,为考生提供各种信息。对于种种舞弊行为,清代统治者曾进行过严厉的打击,短期内起到了一定的遏制作用,然而并无法根除舞弊的根源。到了清代后期,科举的舞弊已经积重难返,其空疏、腐败已暴露无遗。

鸦片战争以后,中国遭受空前的民族危机,先进人士开始向国外寻求救国真理,地主阶级和资产阶级维新派纷纷将国运衰败归根于教育制度的落后,批判科举制的积弊。在这种背景下科举制难以继续维持,废科举、兴学堂已是大势所趋。科举制度的废除大致经过以下三个步骤:第一,改革科举制的内容;第二,递减科举中额;第三,完全废止科举制。光绪二十七年(1901年)废除八股文,光绪三十年(1905年)停止乡试、会试的招生。至此,创始于隋唐,延续了一千三百多年的科举制度终于寿终正寝,新式学堂如雨后春笋般破土而出,中国的教育开始进入一个新的历史阶段。

有关中国传统文化概论的文章

魏晋南北朝木偶主要是表演百戏和歌舞,但是时间的流水总能使片断性的娱乐表演渐渐归向于连贯性、整体性,这就产生了故事化的倾向。到了隋朝,木偶除演百戏外,对于故事的依附显然是大大加强了。历史上留下了穷奢极欲的隋炀帝时代的一些较详细的记载,记述了伎艺表演的故事化倾向,这是在木偶发展史研究中特别值得重视的。可以说,《周处斩蛟》《巨灵开山》等木偶表演片段,已是严格意义上的木偶戏的雏形。......

2023-08-16

此项交涉成败与否,不仅攸关直接税是否能够顺利于全国境内推行,更是现代国家执行完整租税主权的表征,故不论朝野均极重视此关键问题。财政部虽已表示将秉持最大决心及坚决意志,行使完整的租税主权,但各国未予正面响应。因此,与直接税相关的各项税目,从印花税、营业税到所得税,实施历程均受到外力的强烈掣肘,政府虽然努力进行交涉,租税主权的争取总是以失败告终。......

2023-08-10

中国最早的建筑诞生于距今约1万年的新石器时代初期,即原始农业开始出现,人们的定居要求开始增强时。随后,中国土木结构的建筑历程大致经历了雏形期、发展期、成熟期和总结期四个阶段。这是中国古建筑的草创阶段。这为中国古代建筑以后历代发展奠定了基础。明清时期是中国古建筑体系的最后一个高峰期。......

2023-11-18

中国茶文化是包括茶艺、茶道、茶礼以及与其他文化相结合后派生出的与茶相关的各种文化形式,如茶乐、茶诗、茶书画等。《茶经》的问世是唐代茶文化形成的标志,并促进中唐形成了中国茶文化的第一个高峰。宋代,点茶道和斗茶之风流行天下,茶器、茶馆初盛,茶书始兴,并于北宋后期形成了中国茶文化的第二个高峰。在晚明时期,形成了中国茶文化的第三个高峰期。从清中叶到“文革”结束这一段时期,中国茶文化走向低迷。......

2023-08-20

1977年8月,在中国共产党第十一次全国代表大会上,党中央正式宣布“文化大革命”结束。总之,自新中国成立到1977年,中国的政治运动不断。(二) 经济结构的变化自新中国成立初期,中国的经济结构呈现波浪式的发展态势。轻工业发展则受到抑制。......

2023-09-23

魏律改变了《九章律》的上述缺陷,这是我国古代刑法篇章结构安排上的一大进步,这种体例为后代封建法典所沿用。格与式的出现,是我国封建法典编纂史上的一个发展变化,使汉兴以来律令科比的法律形式逐步向律令格式发展。它在内容上,首创“重罪十条”,这成为后世法典的重要内......

2023-08-04

新中国成立后,中国汽车产业才得以建立和发展。1979 年,中国汽车年产量已达19 万辆,形成了以载货车和越野车为主体的汽车产品体系。争论的结果是中国需要发展轿车,中央决定建立现代轿车工业,这是我国汽车产业发展中的一项重要决定。中国自主品牌乘用车技术得到了长足的发展。1984 年7 月,中法合资成立广州标致汽车公司。......

2023-09-17

近现代有很多美术教育研究者和评论家把中国历史上的美术教育看成“技”的美术教育和“艺”的美术教育。中国近代的美术教育,自鸦片战争开始便拉开了序幕,并随之发生改变。王国维先生在中国首先提倡美育,并且提出在中国要以美育取代宗教的缺位,所谓“美术者,上流社会之宗教”。新中国成立后,政府也采取了有关政策保障了美术教育事业。这次教育改革充分体现了对美术教育的重视。这些问题成为当前我国美术教育界面临的重要课题。......

2023-07-23

相关推荐