楼梯的平面布置、踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定,楼梯的结构形式则由结构设计确定。图2-74 整体式楼梯结构形式a)梁式 b)板式 c)剪刀式 d)螺旋式梁式楼梯由踏步板、梯段斜梁、平台板和平台梁组成。平台板支承于平台梁和墙体上,但是为了保证墙体安全,中间缓台平台板不宜支承于两侧墙体上。板式楼梯的优点是梯段板下表面平整,支模简单;其缺点是梯段板跨度较大时,斜板厚度较大,结构材料用量较多。......

2023-08-30

框架结构属于高次超静定结构,荷载的形式与大小及构件的刚度都是框架内力和变形的决定因素,框架梁、柱截面尺寸应根据承载力、刚度及延性等要求确定。设计过程中一般根据构件的刚度要求由经验或估算先选定截面尺寸;同时构件的截面尺寸还与荷载和内力的大小等有关,在求得构件的内力和结构变形以后,如有必要再作适当调整。

1.框架梁的构造要求

(1)框架梁截面尺寸 框架梁的截面尺寸应满足承载力、刚度和构造要求,一般按hb=(1/18~1/10)lb确定框架梁截面高度,当荷载较大时,可以选较大的跨高比。为防止梁发生剪切破坏,梁的跨高比ln/hb不宜小于4。梁截面宽度bb=(1/3~1/2)hb,且不宜小于200mm,也不宜小于柱截面宽度的一半,为了保证梁的侧向稳定性,梁截面高宽比hb/bb不宜大于4。

(2)梁的纵向钢筋

1)截面相对受压区高度。抗震设计时,计入受压钢筋的梁端截面混凝土相对受压区高度(受压区高度与截面有效高度的比值)应满足下式要求:

一级抗震x/h0≤0.25;二、三级抗震x/h0≤0.35

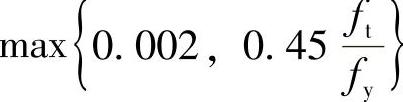

2)纵向受拉钢筋最小配筋率。非抗震设计时,框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率不应小于 ;抗震设计时,不应小于表4-13的规定值。

;抗震设计时,不应小于表4-13的规定值。

表4-13 梁纵向受拉钢筋最小配筋率 (单位:%)

3)纵向受拉钢筋数量和直径。抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%;当大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。

沿梁全长顶面和底面至少应配两根通长的纵向钢筋。一、二级抗震设计时,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时,钢筋直径不应小于12mm。一、二﹑三级抗震等级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对于矩形截面,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对于圆形截面,不宜大于截面弦长尺寸的1/20。

(3)梁的箍筋 地震作用会导致梁中弯矩和剪力变号,容易致使梁端塑性铰区产生交叉斜裂缝,竖向裂缝也会贯通,非常不利于抗剪。因此,在梁端塑性铰范围内设置箍筋加密区,可以有效约束混凝土,防止混凝土过早被压碎发生脆性破坏。抗震设计时,梁端箍筋加密区箍筋的最小直径、最大间距应满足表4-14的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋直径应增大2mm。

表4-14 梁端箍筋加密区的长度、最小直径、最大间距

注:1.h为梁截面高度;d为最小纵向钢筋直径。

2.一、二级抗震等级的框架梁,当箍筋直径大于12mm、肢数不少于4肢且肢距不大于150mm时,箍筋加密区最大间距允许适当放宽,但不应大于150mm。

箍筋必须为封闭箍筋,梁端加密区长度范围内的箍筋肢距,一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。

抗震设计时,第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm;非加密区箍筋的最大间距不宜小于加密区箍筋间距的2倍。框架梁沿全长箍筋的面积配箍率满足下列构造要求:一级抗震等级ρsv≥0.30ft/fyv;二级抗震等级ρsv≥0.28ft/fyv;三、四级抗震等级ρsv≥0.26ft/fyv。

非抗震设计时,框架梁的箍筋应符合《混凝土结构设计规范》的规定。

2.框架柱的构造要求

(1)框架柱的截面尺寸 框架柱截面形式常为正方形、矩形和圆形,也可设计成其他截面形式,一般根据柱支承的楼层面积由竖向荷载产生的轴力设计值由轴压比限值按下列公式估算

N=βsgEn (4-61)

式中 N——柱组合的轴压力设计值;

β——考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数,框架结构外柱取1.3,不等跨内柱取1.25,等跨内柱取1.2,框—剪结构外柱取1.1~1.2,内柱取1.0;

s——按简支状态计算的柱的负荷面积;

gE——折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值,可根据实际荷载计算,也可近似取12~15kN/m2;

n——验算截面以上楼层数;

Ac——柱截面面积;

fc——混凝土轴心抗压强度设计值;

[μN]——框架柱轴压比限值。

柱截面尺寸宜符合下列要求:

1)矩形柱截面的边长,抗震设计时,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;非抗震设计时,不宜小于250mm。圆形柱截面直径,非抗震和四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。边框柱截面宜与该榀框架其他柱截面相同,且端柱截面尺寸不小于2倍墙厚。

2)柱的剪跨比λ=Hn/2h0宜大于2,以避免形成短柱。

3)柱截面高宽比不宜大于3。

(2)柱的纵向钢筋 柱的纵向钢筋宜对称配置,柱中全部钢筋的配筋率不应小于表4-15规定。抗震设计时,对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,表中数值应增加0.1。

表4-15 柱纵向钢筋最小配筋率(%)

注:1.表中括号内数值适用于框架结构。

2.采用335MPa级、400MPa级纵向受力钢筋时,应分别按表中数值增加0.1和0.05。

3.当混凝土强度等级高于C60时,表中数值应增加0.1。

柱截面每一侧配筋率不小于0.2%。柱中全部钢筋配筋率,抗震设计时,不应大于5%,非抗震设计时,不宜大于5%,不应大于6%;抗震等级为一级且剪跨比不大于2的柱,其单侧纵向受拉钢筋配筋率不宜大于1.2%;边柱、角柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。

截面尺寸大于400mm的柱,一、二、三级抗震设计时其纵向钢筋的间距不宜大于200mm;抗震等级为四级和非抗震设计时,柱纵向钢筋的间距不宜大于300mm;柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。

(3)柱的箍筋 抗震设计时,柱中箍筋不但可以承担剪力、防止受压钢筋压屈,而且可以约束塑性铰区的混凝土,箍筋用量是影响柱延性的主要因素之一。一般情况下,要求在柱端设置箍筋加密区,因为长柱的塑性铰出现在柱的两端,以此对混凝土的约束作用来增加柱的延性。

1)柱端箍筋加密区的范围。柱端塑性铰区的箍筋应加密范围抗震设计时应按下列规定采用:

①底层柱的上端和其他层各柱的两端,取矩形截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm三者的最大值。

②底层柱根部以上柱净高的1/3范围内;底层柱刚性地面上下各500mm。

③剪跨比不大于2的柱、因填充墙形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱,以及一、二级框架的角柱的全高范围。

④需要提高变形能力的柱的全高范围。

2)柱端箍筋加密区的构造要求:

①柱箍筋在上述规定的范围内加密,加密区箍筋间距和直径应按表4-16采用。

表4-16 柱端箍筋加密区的构造要求

注:1.d为柱纵向钢筋的直径(mm)。

2.柱根指框架柱底部嵌固部位。

②一级框架柱箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除根部外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面边长不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱的剪跨比不大于2或柱中全部纵向钢筋配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm。

③剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。

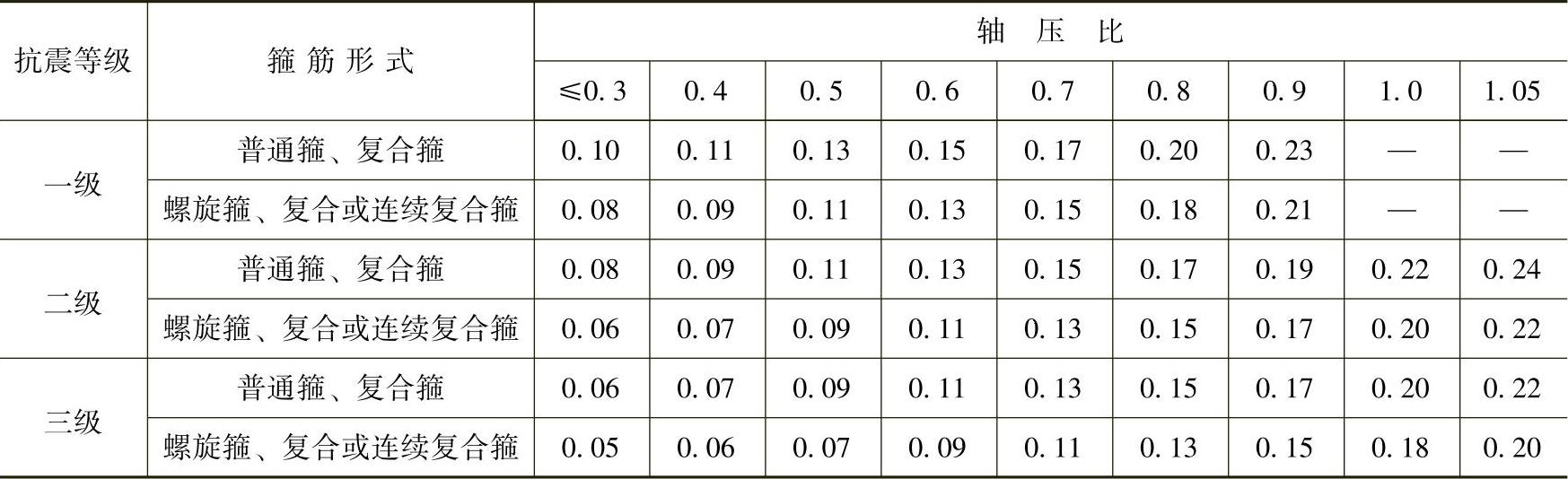

3)柱箍筋加密区的体积配箍率。柱箍筋加密区的箍筋除满足强剪弱弯的要求外,还应通过规定的最小配箍特征值计算体积配箍率,以满足对混凝土的约束要求。柱箍筋加密区的体积配箍率ρV应符合下式要求

式中 ρV——柱箍筋体积配箍率,为按箍筋范围以内的核心混凝土计算的体积配箍率,计算复合箍筋体积配箍率时,计算中应扣除重叠部分的箍筋体积,计算复合螺旋箍筋的体积配箍率时,其非螺旋箍筋的体积应乘以换算系数0.8;

λV——柱最小配箍特征值,应按表4-17采用;

fyv——箍筋的抗拉设计强度;

fc——混凝土轴心抗压强度,当柱混凝土强度等级低于C35时,应按C35计算。

表4-17 柱箍筋加密区最小配箍特征值λV

对一、二、三、四级框架柱,箍筋加密区范围内的体积配箍率,还应分别不小于0.80%、0.60%、0.40%、0.40%。加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm;二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;四级不宜大于300mm。每根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜拉紧纵向钢筋并勾住封闭箍筋。剪跨比不大于2的短柱宜采用复合螺旋箍或复合井字箍,其体积配箍率不应小于1.2%;设防烈度为9度时,不应小于1.5%。

柱非加密区箍筋的体积配箍率不宜小于加密区的一半;间距不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级框架不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级框架不应大于15倍纵向钢筋直径。

4)非抗震设计时,框架柱截面周边箍筋应为封闭箍筋,箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面短边尺寸和最小纵筋直径的15倍;箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4,且不应小于6mm;当柱中全部纵向钢筋配筋率超过3%时,箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于最小纵筋直径的10倍,且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍纵向钢筋直径。当柱每边纵向钢筋多于3根时,应设置复合箍筋。

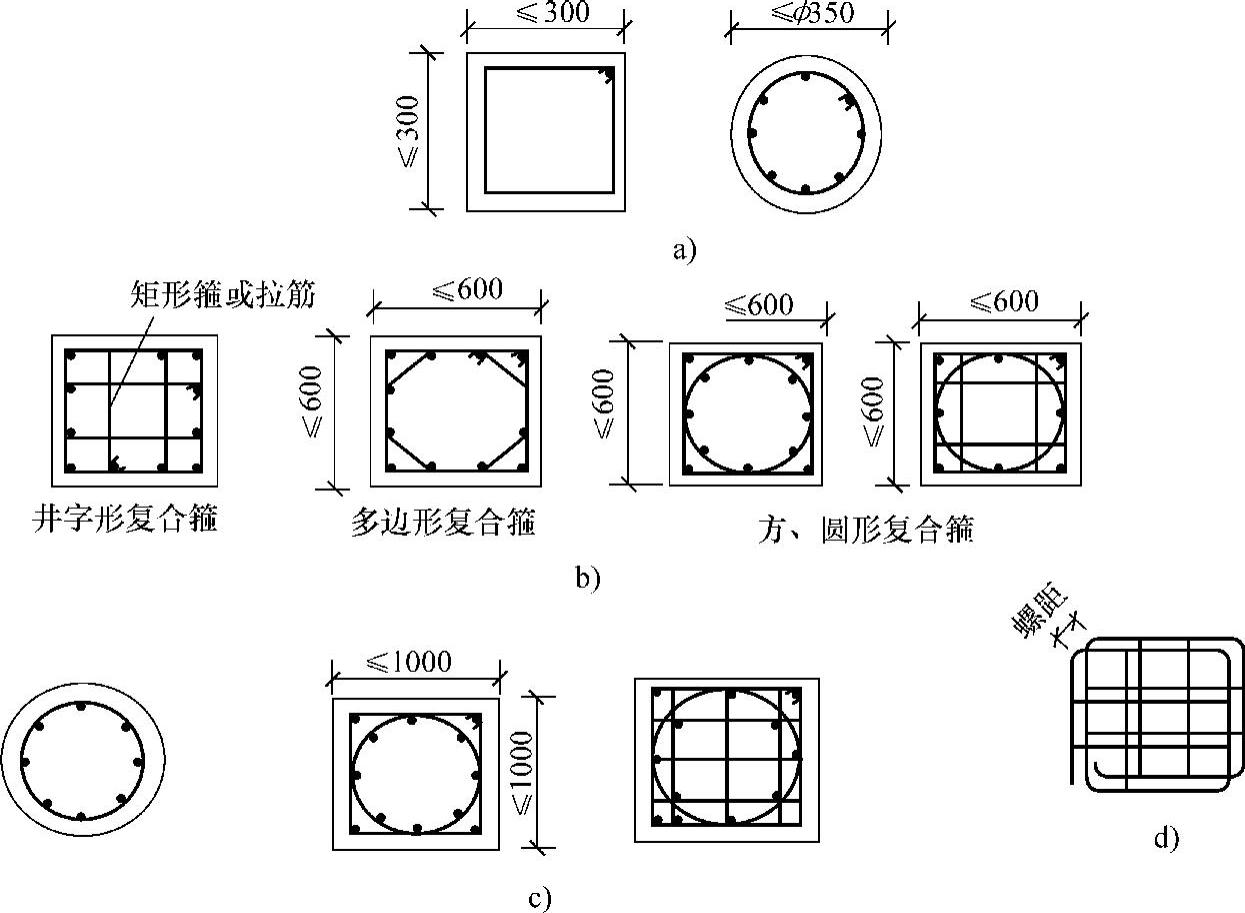

常见的柱箍筋形式如图4-30所示。

图4-30 柱箍筋形式

a)普通箍 b)复合箍 c)螺旋箍 d)连续复合矩形螺旋箍

(4)框架节点核心区构造要求 抗震设计时,框架节点核心区的水平箍筋,应符合抗震设计柱中箍筋规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不小于0.12、0.10、0.08,且箍筋的体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%、0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的配箍特征值不宜小于核心区上、下柱端配箍特征值中的较大值。非抗震设计时,框架节点核心区的水平箍筋,应符合非抗震设计柱中箍筋规定,但箍筋间距不宜大于250mm。对周边有梁与之相连的节点,可仅沿节点周边设置矩形箍筋。

3.钢筋的连接与锚固

(1)钢筋的连接 钢筋的常用连接方式有机械连接、绑扎搭接和焊接。钢筋的连接应能保证钢筋之间传力要求,机械连接质量和性能比较稳定,在一些比较重要的部位,如一、二级框架柱,三级框架底层柱宜采用机械连接。

受力钢筋的连接接头宜设置在构件受力较小的部位,位于同一连接区段内的受拉钢筋接头面积百分率不宜超过50%。受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接。抗震设计时,受力钢筋的连接接头宜避开梁端、柱端箍筋加密区范围,当无法避开时,宜采用机械连接且钢筋接头面积百分率不应超过50%。

受拉钢筋绑扎搭接的搭接长度按下式计算,且不小于300mm。

非抗震设计 l1=ζla

抗震设计 l1E=ζlaE

式中 la——非抗震设计时受拉钢筋的锚固长度,按《混凝土结构设计规范》确定;

laE——抗震设计时受拉钢筋的锚固长度,根据抗震等级按下式计算:一、二级laE=1.15la,三级laE=1.05la,四级laE=1.0la;

ζ——受拉钢筋搭接长度修正系数,同一连接区段内搭接钢筋面积百分率不大于25%、50%、100%时,分别取1.2、1.4、1.6。

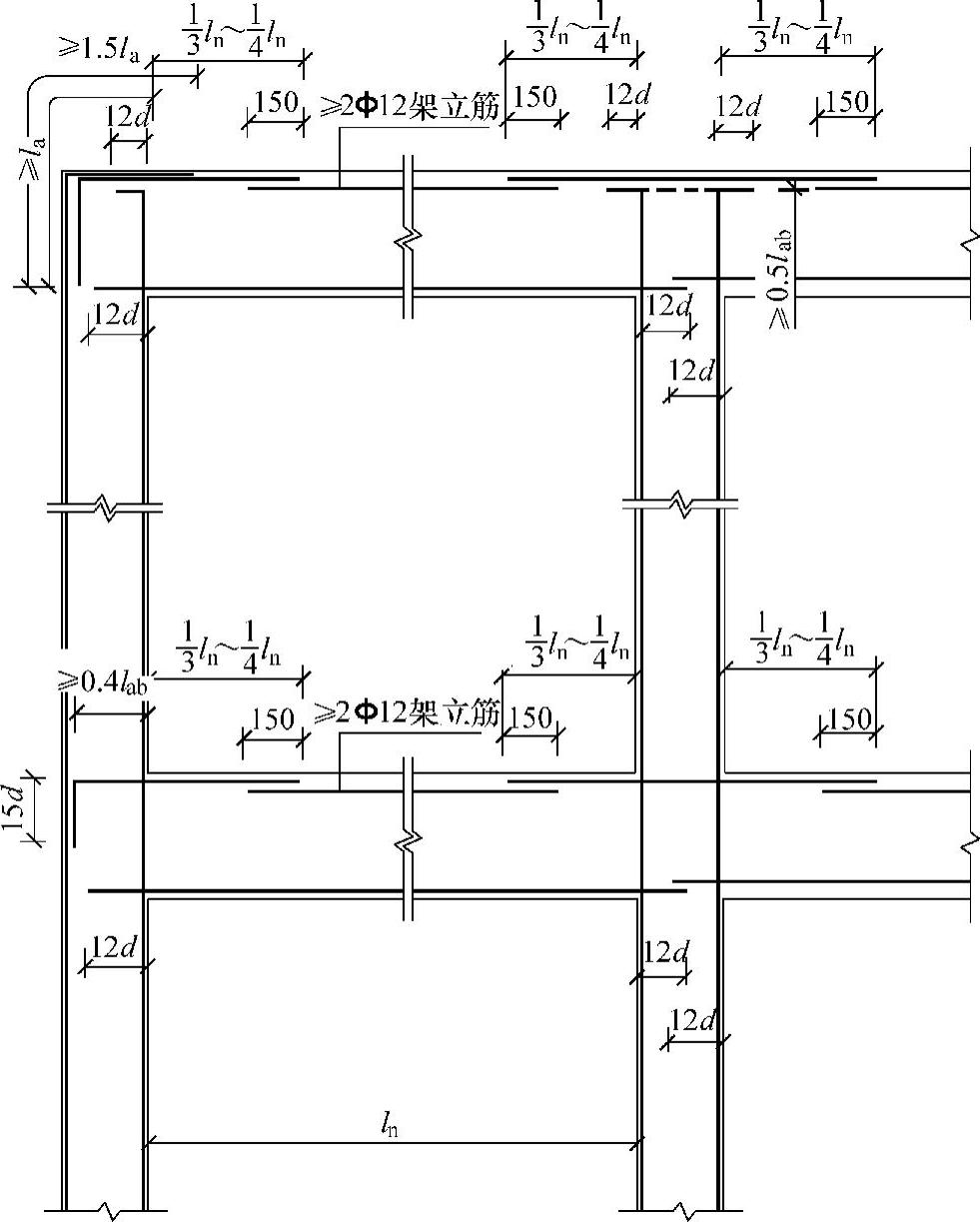

(2)钢筋的锚固 非抗震设计时,框架梁、柱纵向钢筋在节点核心区的锚固要求如图4-31所示。

图4-31 非抗震设计时,框架梁柱纵向钢筋在节点核心区的锚固要求

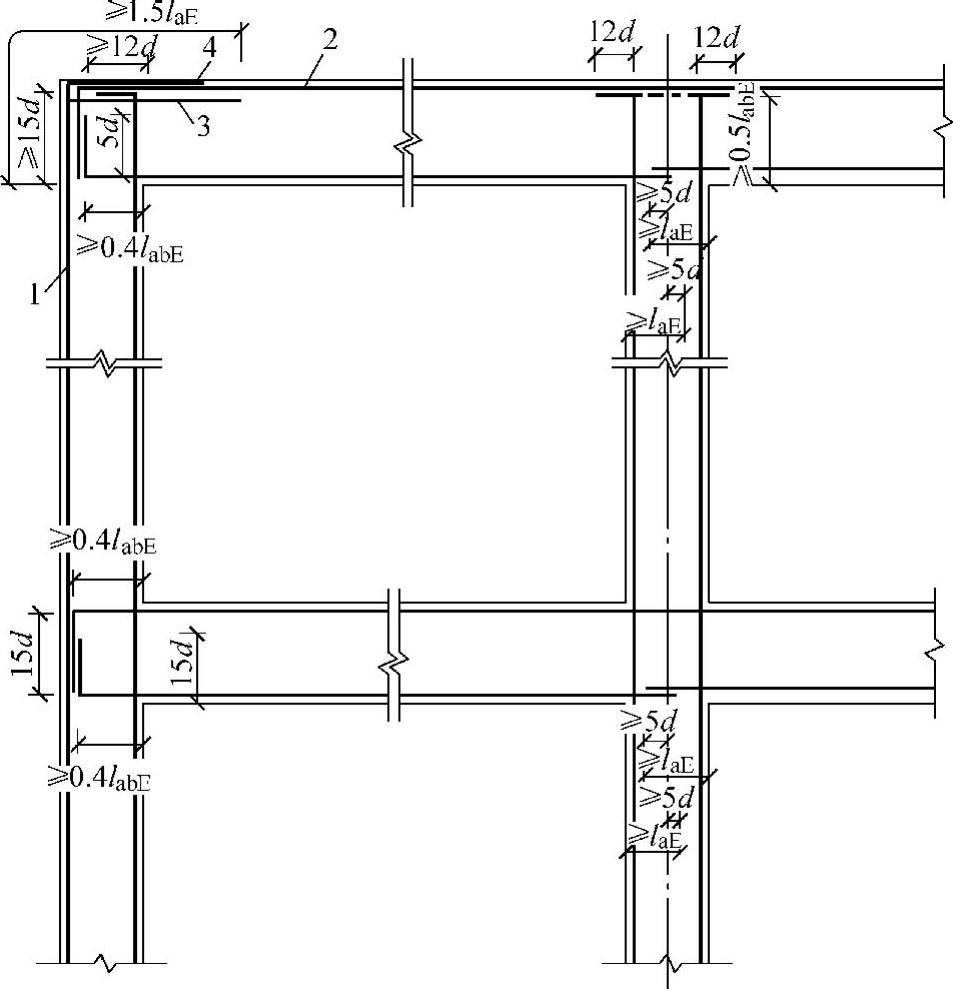

抗震设计时,框架梁、柱纵向钢筋在节点核心区的锚固要求如图4-32所示。

图4-32 抗震设计时,框架梁柱纵向钢筋在节点核心区的锚固要求

1—柱外侧纵向钢筋 2—梁上部纵向钢筋 3—伸入梁内的柱外侧纵向钢筋 4—不能伸入梁内的柱外侧纵向钢筋,可伸入板内

有关混凝土结构设计的文章

楼梯的平面布置、踏步尺寸、栏杆形式等由建筑设计确定,楼梯的结构形式则由结构设计确定。图2-74 整体式楼梯结构形式a)梁式 b)板式 c)剪刀式 d)螺旋式梁式楼梯由踏步板、梯段斜梁、平台板和平台梁组成。平台板支承于平台梁和墙体上,但是为了保证墙体安全,中间缓台平台板不宜支承于两侧墙体上。板式楼梯的优点是梯段板下表面平整,支模简单;其缺点是梯段板跨度较大时,斜板厚度较大,结构材料用量较多。......

2023-08-30

2)梁内钢筋布置及种类纵向受力钢筋梁内主钢筋通常放在梁的底部承受拉应力,是梁的主要受力钢筋。梁内纵向受力钢筋直径一般选用10~30 mm,一般不超过40 mm,以满足抗裂要求。钢筋混凝土T梁的架立钢筋直径多为22 mm,矩形截面梁一般为10~14 mm。图3.5梁内钢筋骨架3)梁内钢筋保护层为使钢筋免于锈蚀,主钢筋至构件边缘的净距应符合规范规定。梁内钢筋的位置排布及间距要求如图3.6所示。其中,h0,h,as释义详见本章3.3.3节。......

2023-09-19

结构设计内容主要包括以下部分:准备设计资料 包括建筑工程的性质及建筑物的安全等级,工程地质条件,地震设防烈度,基本雪压,基本风压及地面粗糙度类型,使用荷载的标准值及其分布,环境温度变化状况。1)作用的计算:直接作用(荷载)的计算、间接作用和偶然作用的确定。......

2023-08-30

钢筋强度普通钢筋是钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋,主要有HPB235、HRB335、HRB400、RRB400等热轧钢筋。黏结性黏结性是指钢筋与混凝土的黏结性能。黏结力是钢筋与混凝土得以共同工作的基础,其中钢筋凹凸不平的表面与混凝土间的机械咬合力是黏结力的主要部分,所以变形钢筋与混凝土的黏结性能最好,设计中宜优先选用变形钢筋。混凝土结构耐久性的降低可引起承载力的降低,影响结构安全。......

2023-09-19

2)刚性围护墙沿纵向宜均匀对称布置,不宜一侧为外贴式,另一侧为嵌砌式或开敞式;不宜一侧采用砌体墙一侧采用轻质墙板。3)不等高厂房的高跨封墙和纵横向厂房交接处的悬墙宜采用轻质墙板,6、7度采用砌体时不应直接砌在低跨屋面上。......

2023-08-30

为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以设法在结构构件受荷载前,用预压的办法来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,甚至使其处于受压状态。现以图8.2所示预应力混凝土简支梁为例,说明预应力混凝土结构的基本原理。图8.2预应力混凝土简支梁在荷载作用之前,预先在梁的受拉区施加偏心压力N,使梁下边缘混凝土产生预压应力为σc,梁上边缘产生预拉应力σct,如图8.2所示。......

2023-09-19

1)型钢混凝土柱概述型钢混凝土柱又称钢骨混凝土柱,也称为劲性钢筋混凝土柱。空腹式型钢混凝土柱中的型钢不贯通柱截面的宽度和高度。由于含钢率较高,因此型钢混凝土柱与同等截面的钢筋混凝土柱相比,承载力大大提高。图5.24实腹式型钢混凝土柱的截面形式实腹式型钢混凝土柱,不仅承载力高、刚度大,而且有良好的延性及韧性。3)承载力计算公式型钢混凝土柱正截面受压承载力计算简图如图5.25所示。......

2023-09-19

后张法预应力钢丝束、钢绞线束的预留孔道应符合下列规定:①对预制构件,孔道之间的水平净间距不宜小于50 mm,孔道至构件边缘的净间距不宜小于30 mm,且不宜小于孔道直径的一半。图8.16端部转折处构造当构件在端部有局部凹进时,为防止在预加应力过程中端部转折处产生裂缝,应增设折线构造钢筋,如图8.16所示,或其他有效的构造钢筋。后张法预应力混凝土构件的曲线预应力钢丝束、钢绞线束的曲率半径不宜小于4 m。......

2023-09-19

相关推荐