试进行结构布置,并对板、次梁和主梁进行设计。长边与短边方向的跨度比为3,故按单向板设计。图2-29 梁板结构平面布置板的荷载组合设计值:p=γGgk+γQqk=kN/m2=11.4kN/m2板的计算简图次梁截面为200mm×500mm,现浇板在墙上支承长度取120mm。......

2023-08-30

1.截面设计与构造要求

(1)设计要点

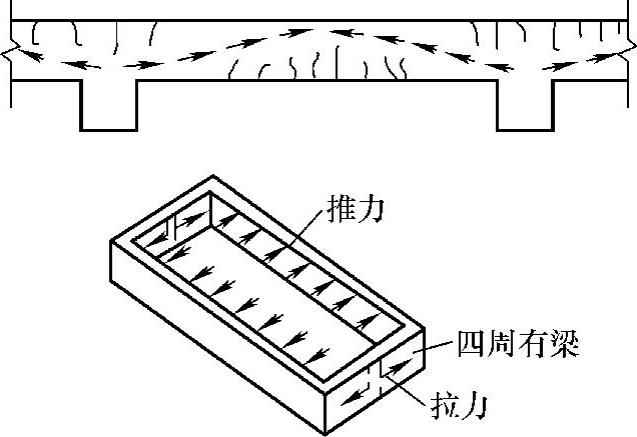

1)板的内拱作用。在连续板中,支座截面由于负弯矩作用,截面上部受拉下部受压;跨内截面则由于正弯矩作用,截面上部受压下部受拉。拉区开裂后,跨中和支座压区混凝土呈一拱形,如果板周边都有梁,能够有效约束“拱”的支座侧移,即能提供可靠的水平推力,则在板中形成具有一定矢高的内拱,如图2-20所示。内拱作用可减少板中各计算截面的弯矩,故在截面设计时,对于四周与梁整体连接的单向板,其中间跨的跨中截面及中间支座可将计算得出的弯矩乘以折减系数0.8;对于边跨跨中和第一内支座,由于内拱作用不可靠,计算弯矩不予折减,如图2-21所示。

图2-20 板的内拱作用

图2-21 板的弯矩折减

2)板的承载力计算。取1m宽板按矩形截面进行正截面承载力计算。由于板的跨高比l/h较大而荷载相对较小,一般情况下总是M/Mu>V/Vu,故一般不需进行斜截面受剪承载力计算。但对于l/h较小而荷载很大的板,如人防工程中地下室底板、筏形底板结构等,还应进行斜截面受剪计算。

图2-22 等跨连续单向板的配筋方案

(2)构造要求

1)板的受力钢筋。有放置在板面承受负弯矩的受力筋和放置在板底承受正弯矩的受力筋,前者简称为负钢筋,后者简称为正钢筋。它们的直径通常为6mm、8mm、10mm和12mm等,间距不宜小于70mm。为了防止施工时踩塌负钢筋,负钢筋直径不宜小于8mm。当板厚较大时,可设置马凳筋作为防范措施。当板厚h≤150mm时,受力钢筋的间距不宜大于200mm;当h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d(d为纵向受力钢筋的直径)。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。为了施工方便,选择板的钢筋时,一般宜使它们间距相同而直径不同,但直径不宜多于两种。选用钢筋的实际面积和计算面积相差一般不超过±5%,以保证安全和节约钢材。

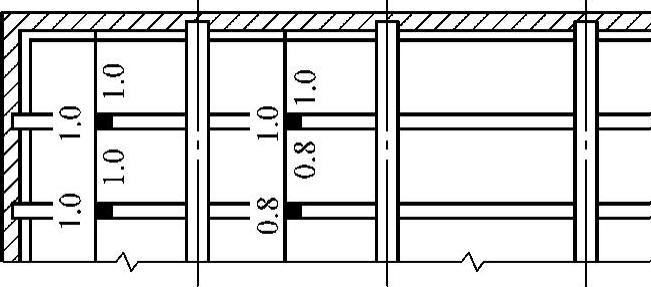

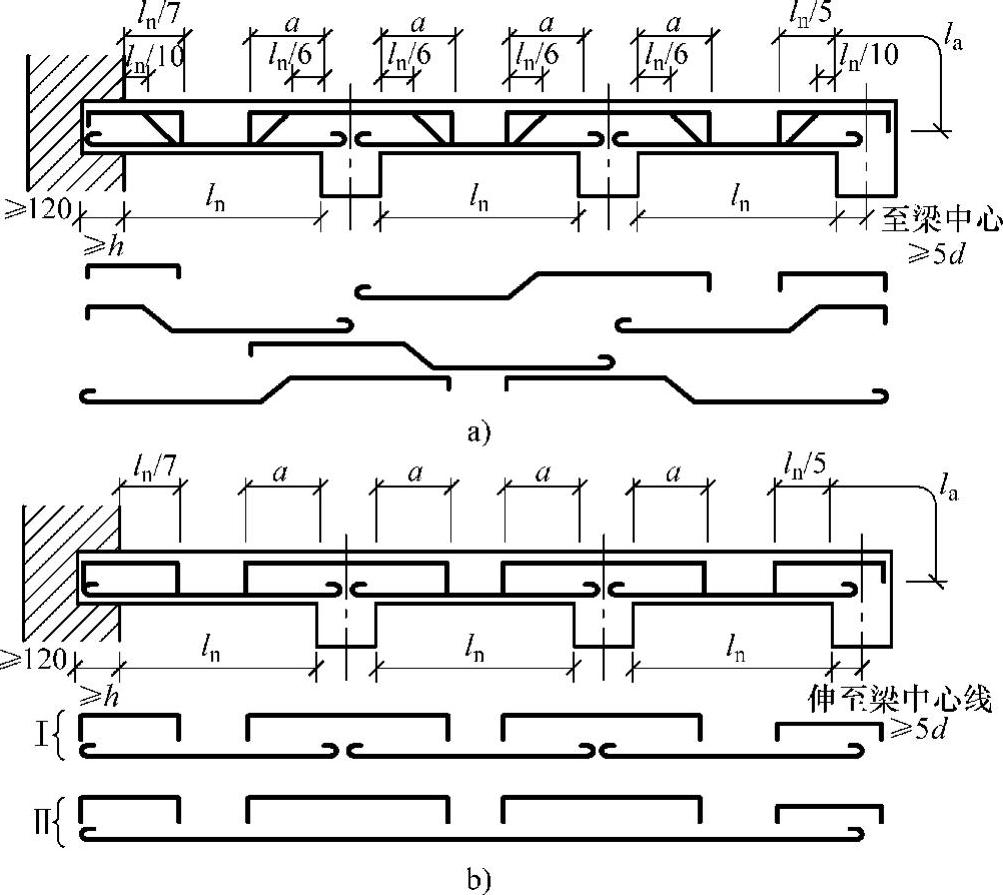

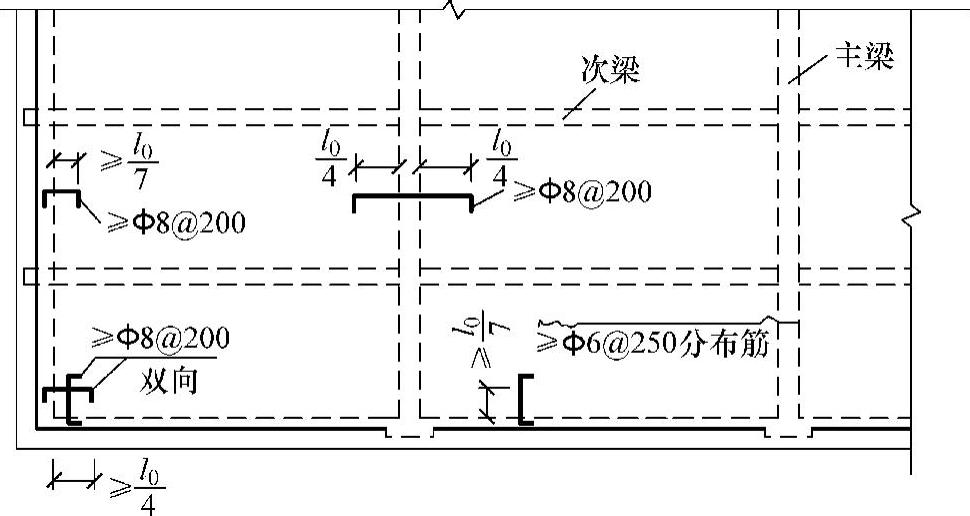

2)连续单向板的配筋方案。均布荷载作用下的钢筋混凝土连续板,若板的计算跨度相对差值不超过20%或各跨荷载相差不大时,纵筋的弯起和截断可不必通过作内力包络图和材料图的方法解决,而采用图2-22所示的配筋方案。连续板的配筋有弯起式(见图2-22a)和分离式(见图2-22b)两种形式。当q≤3g时,a=ln/4;当q>3g时,a=ln/3,式中q、g分别为均布活荷载设计值、均布恒荷载设计值。

3)板的构造钢筋。连续单向板除了按计算配置受力钢筋,还应按构造配置以下五种钢筋。

①与受力钢筋垂直的分布钢筋。该钢筋平行于单向板的长跨,放在正、负受力钢筋的内侧。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm,在受力钢筋弯折处宜布置分布钢筋。对集中荷载较大的情况,分布钢筋的面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。分布钢筋的主要作用是:浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置;承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力;承受板上局部荷载产生的内力,以及承受沿长跨方向实际存在而计算时被忽略的弯矩。

②温度钢筋。当板中温度应力较大时,宜按计算的温度应力确定温度钢筋的数量。当不计算温度应力时,在可能产生温度拉应力方向按构造配置温度钢筋,其配筋率不宜小于0.2%,间距不宜大于200mm。温度钢筋宜以钢筋网的形式在板的上、下表面配置。

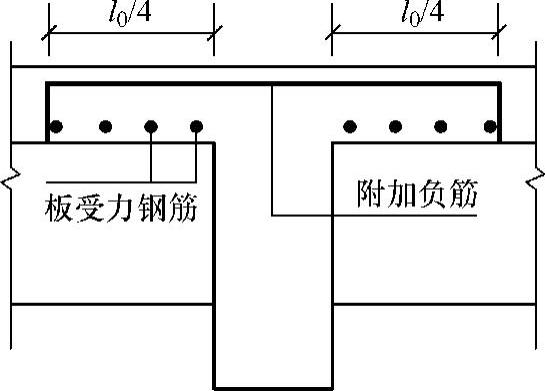

③与主梁垂直的上部构造筋。主梁的抗弯刚度较大,靠近主梁的板面荷载会就近直接传给主梁,在主梁边界附近产生负弯矩,为此,必须在主梁上部配置构造筋,如图2-23所示。其数量为沿主梁方向每米不少于5ϕ8,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的1/3。该构造筋伸入板中的长度从主梁边算起每边不宜小于l0/4。

④与墙体垂直的上部构造钢筋。板支承于墙体时,考虑墙体的局部受压、楼盖与墙体的拉结及板中钢筋在支座处的锚固,板在砌体上的支承长度应不小于120mm。板在靠近墙体处由于墙体的嵌固作用而产生负弯矩,因此应在板内沿墙体设置承受负弯矩作用的上部构造钢筋。如图2-24所示,沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,单位宽度配筋面积不宜小于该方向单位宽度范围内跨中受力钢筋面积的1/3;沿板的非受力方向配置的构造钢筋,比板的受力方向配置的构造钢筋数量可适当减少,但每米宽度范围内应不少于5ϕ8,构造钢筋伸出墙体边缘的长度不宜小于板短向计算跨度的1/7。

⑤板角区域的双向上部构造钢筋。对于两边均支承于墙体的板角部分,板在荷载作用下板角部分有向上翘起的趋势,当此种上翘趋势受到上部墙体嵌固约束时,板角部位将产生负弯矩,并有可能出现圆弧形裂缝,因此在板角部位两个方向均应配置承受负弯矩的构造钢筋,如图2-24所示。构造钢筋数量每米长度内应不少于5ϕ8,伸出墙体边缘的长度不宜小于板短向计算跨度的1/4。

图2-23 现浇板与主梁垂直的构造钢筋

图2-24 连续单向板的构造钢筋

2.次梁

(1)设计要点 在截面设计时,当次梁与板整体连接时,板可作为次梁的上翼缘。因此,在正弯矩作用下,跨中截面按T形截面计算;在负弯矩作用下,跨中截面按矩形截面计算;在支座附近负弯矩区段的截面,按矩形截面计算。当次梁考虑塑性内力重分布时,调幅截面的相对受压区高度应满足ξ≤0.35的限制,此外在斜截面受剪承载力计算中,为避免梁因出现斜截面受剪破坏而影响其内力重分布,应将计算所需的箍筋面积增大20%。增大范围如下:当为集中荷载时,取支座边至最近一个集中荷载之间的区段;当为均布荷载时,取1.05h0,此处h0为梁截面有效高度。

(2)配筋构造

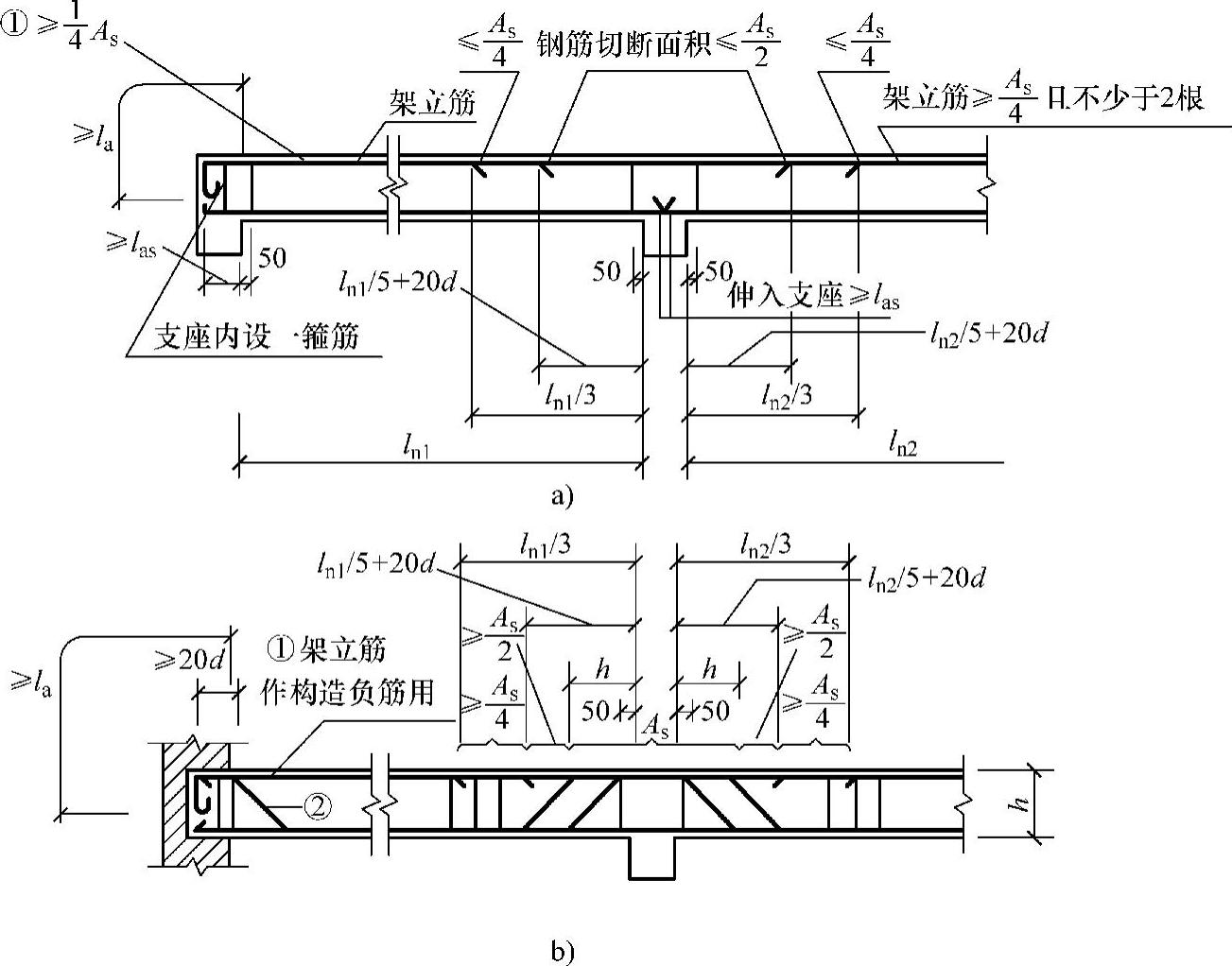

1)次梁的一般构造,如受力钢筋的直径、间距和锚固,箍筋的直径、间距和形式,构造钢筋,保护层等要求与混凝土结构设计原理中受弯构件的配筋构造相同。次梁的配筋方式也有弯起式和连续式两种,如图2-25所示。梁中受力钢筋的弯起和截断一般应按弯矩包络图确定。但当次梁相邻跨度相差不大于20%及q/g≤3时,可按图2-25a布置。如图2-25b所示,中间支座负钢筋的弯起,第一排的上弯点距支座边缘为50mm;第二排、第三排上弯点距支座边缘分别为h和2h,h为截面高度。

图2-25 等跨连续次梁配筋构造

2)支座处上部受力钢筋总面积为As,则第一批截断的钢筋面积不得超过As/2,延伸长度从支座边缘起不小于ln/5+20d(d为截断钢筋的直径);第二批截断的钢筋面积不得超过As/4,从支座边缘起延伸长度不小于ln/3。所余下的纵筋面积不小于As/4,且不少于两根,可用来承担部分负弯矩并兼作架立钢筋,其伸入边支座的锚固长度不得小于la。

3)位于次梁下部的纵向钢筋除弯起的外,应全部伸入支座,不得在跨间截断。

4)连续次梁因截面上、下均配置受力钢筋,所以一般均沿梁全长配置封闭式箍筋,第一根箍筋可距支座边50mm处开始布置,同时在简支端的支座范围内,一般宜布置一根箍筋。

3.主梁

在截面设计时,因梁、板整体浇筑,故板可作为主梁的上翼缘。因此,主梁跨内截面按T形截面计算,支座截面按矩形截面计算。主梁的一般构造要求,如受力钢筋的直径、间距和锚固,箍筋的直径、间距和形式,构造钢筋,保护层等要求与混凝土结构设计原理中受弯构件的配筋构造相同。主梁纵向钢筋的弯起或截断应根据内力包络图及材料图确定。这里需要说明几个问题。

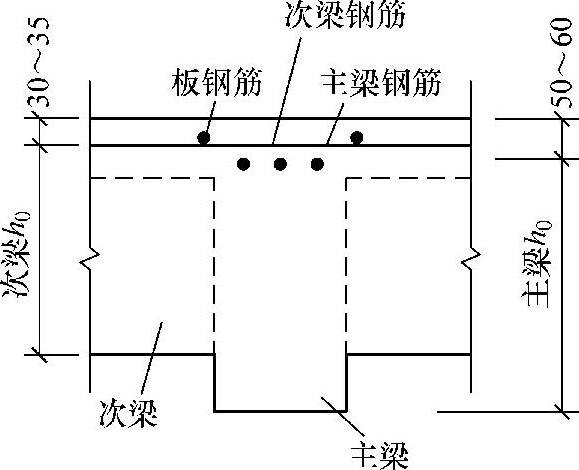

(1)主梁支座截面的有效高度 主梁的截面设计计算与次梁相似,但在计算支座截面时,由于主、次梁承受负弯矩的钢筋相互交叉重叠(见图2-26),使得主梁承受负弯矩的纵筋位置下移,截面有效高度h0有所减小,当主梁支座负弯矩钢筋为单排时,取h0=h-(50~60)mm;为双排时,h0=h-(80~90)mm。

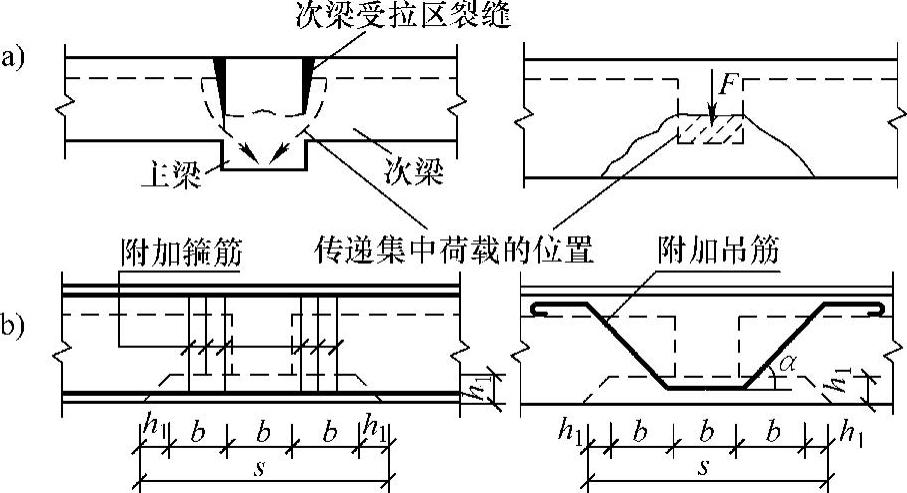

(2)附加箍筋和吊筋 在主次梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生拉裂缝,而次梁传来的集中荷载通过其受压区的剪切传至主梁的腹中,从而可能在主梁中产生斜裂缝而引起局部破坏,如图2-27a所示。为保证主梁局部有足够的抗冲切承载力,可在s范围内设置附加横向钢筋(箍筋或吊筋)(见图2-27b)。

图2-26 主梁支座截面的有效高度

图2-27 附加箍筋与吊筋的布置

附加横向钢筋优先采用箍筋。附加横向钢筋截面面积可按下式计算

式中 Asv——承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;当采用附加吊筋时,Asv应为左、右弯起段截面面积之和;

F——作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;

α——附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。

有关混凝土结构设计的文章

试进行结构布置,并对板、次梁和主梁进行设计。长边与短边方向的跨度比为3,故按单向板设计。图2-29 梁板结构平面布置板的荷载组合设计值:p=γGgk+γQqk=kN/m2=11.4kN/m2板的计算简图次梁截面为200mm×500mm,现浇板在墙上支承长度取120mm。......

2023-08-30

表2.16-1 连续板、梁的计算跨度续)荷载1)折算荷载:为了考虑支座抵抗转动的影响,目前一般采用增大恒载和相应地减小活荷载的办法来处理,即以折算荷载来代替实际计算荷载。3)处于重要部位,而又要求有较大强度储备的构件,如肋梁楼盖中的主梁。对跨度差别小于10%的不等跨连续板和次梁,仍可采用式和式(2.16-......

2023-08-28

图2-3 交叉梁的荷载传递图2-4 荷载传递原则a)EI1=EI2时,P1/P和P2/P随跨度比L2/L1的变化 b)L1=L2时,P1/P和P2/P随抗弯刚度比EI1/EI2的变化2.单向板与双向板首先考虑图2-5a所示仅两对边简支的矩形板。根据上述荷载传递原则,板面荷载沿板短跨方向传递程度要大于沿长跨方向的传递程度。......

2023-08-30

2)梁内钢筋布置及种类纵向受力钢筋梁内主钢筋通常放在梁的底部承受拉应力,是梁的主要受力钢筋。梁内纵向受力钢筋直径一般选用10~30 mm,一般不超过40 mm,以满足抗裂要求。钢筋混凝土T梁的架立钢筋直径多为22 mm,矩形截面梁一般为10~14 mm。图3.5梁内钢筋骨架3)梁内钢筋保护层为使钢筋免于锈蚀,主钢筋至构件边缘的净距应符合规范规定。梁内钢筋的位置排布及间距要求如图3.6所示。其中,h0,h,as释义详见本章3.3.3节。......

2023-09-19

图2.16-4 双向板活荷载最不利布置图在反对称荷载±q/2作用下,所有中间支座可视为简支边。沿墙边及墙角的板顶构造钢筋与单向板肋梁楼盖中相同。图2.16-6 支承双向板梁的荷载图2.16-7 等效荷载 某钢筋混凝土现浇肋形楼盖的次梁,跨中承受最大正弯矩设计值M=115kN·m。......

2023-08-28

单跨简支或多跨连续的井字梁楼盖梁板有时可采用有外伸悬挑的网格梁。图2-51 井字梁楼盖的平面布置图2-52 三向网格梁2.井字梁的间距两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。井字梁楼盖一般采用现浇梁板。由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。但这种情况下的井字梁受力复杂,宜采用电算。......

2023-08-30

相关推荐