高频振荡器电路中门开关S和保护电容C1是为了安全设置的。振荡器在正常工作时,输出高压电,但由于高频,有趋肤效应,对人体是安全的。T2的二次绕组串联在焊接回路中,以提高引弧效率。R5是为了保护VD9而设的限流电阻。R5值不能大,否则有损旁路的作用。为了使高压脉冲引弧可靠,应当在此半周的峰值时叠加高压引弧脉冲。......

2023-06-26

1.格栅

污水处理系统或水泵前,必须设置格栅。格栅由一组平行的金属栅条或筛网组成,用以截留去除污水中较大的悬浮物和漂浮物,以减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。被截留的物质称为栅渣,栅渣含水率为70%~80%,堆密度约为750kg/m3。

格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:

1)粗格栅:机械清除时宜为16~25mm,人工清除时宜为25~40mm。在特殊情况下,最大间隙可为100mm。

2)细格栅:宜为1.5~10mm。

3)水泵前,应根据水泵要求确定。

格栅的主要设计参数及要求如下:

1)污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60°~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。

2)格栅除污机,底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于1.5m;链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于1.0m。

3)格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施。

4)格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.0m。工作平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m。

5)粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。

6)格栅除污机、输送机和压榨脱水机的进出料口宜采用密封形式,根据周围环境情况,可设置除臭处理装置。

7)格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置。

2.沉砂池

沉砂池的功能是去除污水中密度较大的污泥颗粒,以减轻无机颗粒杂质对水泵、管道的磨损,并可减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件。污水的沉砂量,可按每立方米污水0.03L计算;合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。砂斗容积不应大于2d的沉砂量,采用重力排砂时,砂斗斗壁与水平面的倾角不应小于55°。沉砂池除砂宜采用机械方法,并经砂水分离后贮存或外运。采用人工排砂时,排砂管直径不应小于200mm。排砂管应考虑防堵塞措施。

(1)平流沉砂池平流沉砂池由入流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成,具有截留无机颗粒效果好,工作稳定,构造简单,排砂方便等优点。平流沉砂池的设计,应符合下列要求:

1)最大流速应为0.3m/s,最小流速应为0.15m/s。

2)最高时流量的停留时间不应小于30s。

3)有效水深不应大于1.2m,每格宽度不宜小于0.6m。

(2)曝气沉砂池曝气沉砂池呈矩形,池底一侧有i=0.1~0.5的坡度,坡向另一侧的集砂槽。曝气装置设在集砂槽侧,空气扩散板距池底0.6~0.9m,池内水作旋流运动,无机颗粒之间相互碰撞与摩擦机会增加,把表面附着的有机物磨去。此外,由于旋流产生的离心力,把相对密度较大的无机物颗粒甩向外层并下沉,相对密度较小的有机物旋至水流的中心部位随水带走。

曝气沉砂池的设计应符合下列要求:

1)水平流速宜为0.1m/s。

2)最高时流量的停留时间应大于2min。

3)有效水深宜为2.0~3.0m,宽深比宜为1.0~1.5。

4)处理每立方米污水的曝气量宜为0.1~0.2m3空气。

5)进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直,并宜设置挡板。

(3)旋流沉砂池旋流沉砂池主要利用机械叶轮的旋转,控制进入水流的流速与流态,使砂颗粒在离心力与重力的作用下,沿池壁呈螺旋线加速沉降,同时有机物在水流的作用下,随水流漂走,沉入池底的砂经空气提升后,在砂水分离器中进行分离。

旋流沉砂池的设计,应符合下列要求:

1)最高时流量的停留时间不应小于30s。

2)设计水力表面负荷宜为150~200m3/(m2·h)。

3)有效水深宜为1.0~2.0m,池径与池深比宜为2.0~2.5。

4)池中应设立式桨叶分离机。

3.沉淀池

沉淀池按照工艺布置的不同,可分为初次沉淀池和二次沉淀池。初次沉淀池处理的对象是悬浮物质,可去除40%~55%,同时可去除20%~30%的BOD。二次沉淀池设在生物处理构筑物的后面,用于沉淀去除活性污泥或腐殖污泥,它是生物处理系统的重要组成部分。《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)中对沉淀池设计的一般规定如下:

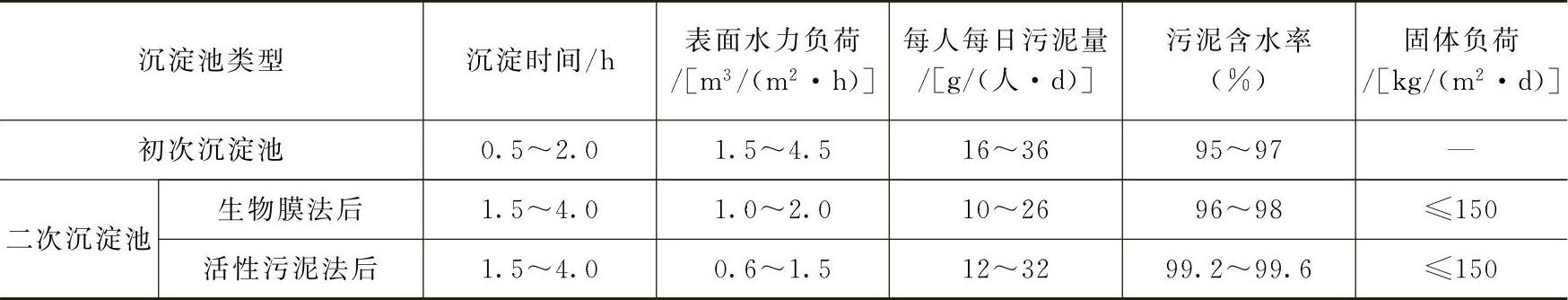

1)沉淀池的设计数据宜按表2-3-1的规定取值。

表2-3-1 沉淀池设计数据

2)沉淀池的超高不应小于0.3m。

3)沉淀池的有效水深宜为2.0~4.0m。

4)当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独的闸阀和排泥管。污泥斗的斜壁与水平面的倾角,方斗宜为60°,圆斗宜为55°。

5)初次沉淀池的污泥区容积,除设机械排泥的宜按4h的污泥量计算外,宜按不大于2d的污泥量计算。活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按不大于2h的污泥量计算,并应有连续排泥措施;生物膜法处理后的二次沉淀池污泥区容积,宜按4h的污泥量计算。

6)排泥管的直径不应小于200mm。

7)当采用静水压力排泥时,初次沉淀池的静水头不应小于1.5m;二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m。

8)初次沉淀池的出口堰最大负荷不宜大于2.9L/(s·m);二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L/(s·m)。

9)沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

沉淀池按照池内的水流方向,可分为平流式沉淀池、辐流式沉淀池和竖流式沉淀池。

(1)平流式沉淀池平流式沉淀池由流入装置、流出装置、沉淀区、缓冲区、污泥区及排泥装置等组成。

平流沉淀池的设计,应符合下列要求:

1)每格长度与宽度之比不宜小于4,长度与有效水深之比不宜小于8,池长不宜大于60m。

2)宜采用机械排泥,排泥机械的行进速度为0.3~1.2m/min。

3)缓冲层高度,非机械排泥时为0.5m,机械排泥时应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

4)池底纵坡不宜小于0.01。

(2)辐流式沉淀池辐流沉淀池,一般呈圆形或正方形。污水由进水管进入池中心管内,从下向上流动,在中心管上端出水,经中心管周围的穿孔挡板均匀分布流入池内。

辐流沉淀池的设计,应符合下列要求:

1)水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m。

2)宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/min。当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。

3)缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

4)坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。

(3)竖流式沉淀池竖流式沉淀池可用圆形或正方形。污水由设在池中心的进水管自上而下进入池内,管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升,悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。

竖流沉淀池的设计,应符合下列要求:

1)水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比不宜大于3。

2)中心管内流速不宜大于30mm/s。

3)中心管下口应设有喇叭口和反射板,板底面距泥面不宜小于0.3m。

当需要挖掘原有沉淀池潜力或建造沉淀池面积受限制时,通过技术经济比较,可采用斜管(板)沉淀池。升流式异向流斜管(板)沉淀池的设计表面水力负荷,一般可按普通沉淀池的设计表面水力负荷的2倍计;但对于二次沉淀池,尚应以固体负荷核算。升流式异向流斜管(板)沉淀池的设计,应符合下列要求:

1)斜管孔径(或斜板净距)宜为80~100mm。

2)斜管(板)斜长宜为1.0~1.2m。

3)斜管(板)水平倾角宜为60°。

4)斜管(板)区上部水深宜为0.7~1.0m。

5)斜管(板)区底部缓冲层高度宜为1.0m。

有关2014年全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试考点精析及强化训练的文章

高频振荡器电路中门开关S和保护电容C1是为了安全设置的。振荡器在正常工作时,输出高压电,但由于高频,有趋肤效应,对人体是安全的。T2的二次绕组串联在焊接回路中,以提高引弧效率。R5是为了保护VD9而设的限流电阻。R5值不能大,否则有损旁路的作用。为了使高压脉冲引弧可靠,应当在此半周的峰值时叠加高压引弧脉冲。......

2023-06-26

2焊接或气割场地应无火灾隐患。控制装置应能可靠地切断设备最大额定电流。7露天工作的焊机应设置在干燥和通风的场所,其下方应防潮且高于周围地面,上方应设棚遮盖和有防砸措施。......

2023-06-25

推丝式送丝机结构简单、操作维修方便,目前生产中应用最广泛,适宜于直径0.8~2mm的焊丝。使用时应根据不同直径的焊丝选择相配的驱动轮。CO2气体具有较强的冷却作用,允许使用的额定电流较高,一般不需要水冷。但在MIG、MAG焊时,使用惰性气体导致焊枪的温度上升很快,应根据使用的电流大小和焊枪负载持续率选用合适规格的空冷或水冷焊枪。......

2023-06-25

第14章做好营销渠道的设计和选择营销渠道是营销战略中的重要环节营销渠道决策是企业管理层要面对的最重要决策,企业所选择的渠道会直接影响到所有其他营销决策。广义的营销渠道包括介入某个生产商产品的生产、分销和消费的所有企业及个人,包括供应商、制造商、中间代理商、辅助商和最终使用者。企业有没有合理的、完善的营销渠道战略将直接关系到企业的兴衰成败。......

2023-11-30

而其中,倒装芯片焊点尺寸设计和焊料接头的材料选择取决于器件的具体应用和器件设计者所提供的规范。另外,至今还没有任何关于倒装芯片焊料接头电迁移测试的行业标准,而这些标准的建立将会给设计工作提供很大的帮助。鉴于倒装芯片焊料接头的设计细节和选择规则已超出了本书的范围,本书仅提供一些关于焊料接头可靠性问题的基本理解,从而使设计师在其电路设计中考虑到这些问题。......

2023-06-20

3D打印设备制造商主要集中在美国、德国、以色列、日本和瑞典等,并以美国为主导。3D打印按材料可分为块体材料、液态材料和粉末材料等。表4-33D打印技术的类型和属性目前,已实现商品化的3D打印机共涵盖了7类工艺,其中以SLA、SLS、FDM和3D打印等为主。3D打印是采用类似喷墨打印机喷头的工作方式,这种工艺与选择性激光烧结十分类似,只是将激光烧结过程改为喷头黏结,光栅扫描器改为黏结剂喷射头。......

2023-06-23

(1)气瓶焊缝检测用X射线数字成像检测设备的系统分辨率至少达到2.6LP(线对数),像质计灵敏度、图像的畸变率、图像放大倍数等应当符合相关标准的规定;X射线数字成像检测设备首次投用前,应当采用带有典型缺陷的样板或者抽取不少于2批产品,与 X射线照相法进行检测对比验证,对气孔、裂纹、夹渣等缺陷检出结果应当一致;对比验证应当每4年进行一次;(2)无缝气瓶检测用在线超声自动检测设备,至少具备内表面纵向、......

2023-06-20

网络设备机柜如下图所示。服务器和网络产品的高度都是用U来表示的,机柜一般有12,20,24,32,42U等规格。由于安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来将电缆有序地固定在机柜里面。机柜的最小空间是将所有设备所需空间之和乘以2。......

2023-10-19

相关推荐