排水管渠在建成通水后,为保证其正常工作,必须经常进行管理和养护。2)监督排水管渠使用规则的执行。......

2023-08-30

1.排水管渠的材质

管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水的水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素选择与设计。一般情况下,排水管渠的材质要求如下:

1)必须具有足够的强度,以承受外部的荷载和内部的水压。

2)应具有能抵抗污水中杂质的冲刷和磨损的作用,输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。

3)工业区内经常受有害物质污染场地的雨水,应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。

4)当输送易造成管渠内沉积的污水时,管渠形式和断面的确定,必须考虑维护、检修的方便。

5)污水管道和附属构筑物应保证其密实性,必须不透水,防止污水外渗和地下水入渗。

6)排水管渠的内壁应整齐光滑,使水流阻力尽量减小。

7)排水管渠应就地取材,并考虑到预制管件及快速施工的可能,以降低造价。

目前常用排水管渠主要有:

1)混凝土管和钢筋混凝土管:管口通常有承插式、企口式、平口式。对于混凝土管,管径一般小于500mm,长度多为1m,适用于管径较小的无压管;对于钢筋混凝土管,适用于埋深较大或土质条件不良,管径大于500mm的条件。它们的主要缺点是抵抗酸、碱侵蚀及抗渗性能较差、管节多、接头多且施工复杂。

2)陶土管:由塑性黏土制成的,接口有承插式和平口式,适用于排除酸性废水,或管外有侵蚀性地下水的污水管道。缺点是质脆易碎,不宜远运,不能受内压;抗弯抗拉强度低,不宜铺设在松土中或埋深较大的地方。此外,陶土管管节短、接口多、施工量和费用增加。

3)金属管:常用的有铸铁管和钢管。一般适用于承受高内压、高外压或对渗漏要求特别高的地方。在地震烈度大于8级或地下水位高、流沙严重的地区也采用金属管。金属管质地坚固、抗渗性能好,水流阻力小,接头少。缺点是价格昂贵,抵抗酸碱腐蚀及地下水侵蚀能力差。

4)浆砌砖、石或钢筋混凝土大型管渠:一般情况下,当排水管渠设计直径大于2m时,可以在现场建造排水管渠。

5)其他管材:聚氯乙烯塑料硬质管(PVC)近年在排水工程得到了广泛应用。PVC管材重量轻,便于施工和搬运,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性能,特别适合酸、碱废水和腐蚀性废水的输送,而且管道的水力条件良好。

2.排水管渠的敷设方式

《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)规定,排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置,应符合下列要求:

1)敷设和检修管道时,不应互相影响。

2)排水管道损坏时,不应影响附近建筑物、构筑物的基础,不应污染生活饮用水。

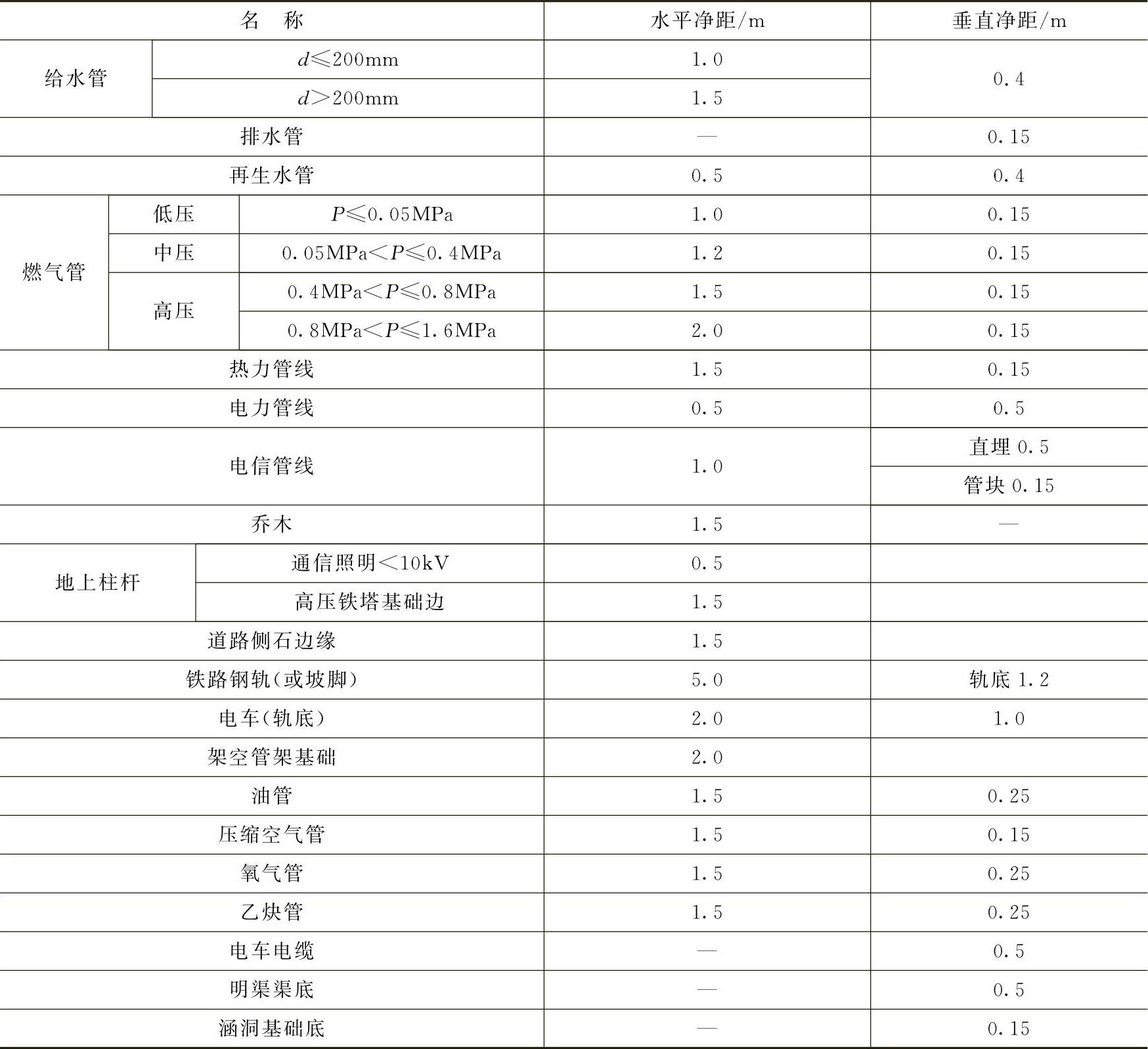

污水管道、合流管道与生活给水管道相交时,应敷设在生活给水管道的下面。排水管道与其他地下管线(构筑物)的水平和垂直最小净距,应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素,按当地城市管道综合规划确定,亦可按表2-2-9采用。再生水管道与生活给水管道、合流管道和污水管道相交时,应敷设在生活给水管道下面,宜敷设在合流管道和污水管道的上面。当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。雨水管道系统之间或合流管道系统之间可根据需要设置连通管。必要时可在连通管处设闸槽或闸门。连接管及附近闸门井应考虑维护管理的方便。排水管渠系统中,在排水泵站和倒虹管前,宜设置事故排出口。

表2-2-9 排水管道和其他地下管线(构筑物)的水平和垂直最小净距

注:1.表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距,垂直净距是指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

2.采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

3.与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。

(1)排水管渠的接口排水管渠的接口应具有足够的强度,不透水,能抵抗污水、地下水的侵蚀并具有一定的弹性。根据接口的弹性可分为:

1)柔性接口:允许管道纵向轴线交错3~5mm或交错一个较小的角度,而不致引起渗透。该接口施工复杂、造价高。常用的有沥青卷材及橡胶圈接口,在地震带采用有独特的优越性。

2)刚性接口:不允许管道有轴向的交错。该接口施工简单、造价较低,但抗振性能差,用在地基比较良好,有带形基础的无压管道上。常用的有水泥砂浆抹带接口、钢丝网水泥砂浆抹带接口。

3)半柔半刚接口:介于上述两种接口形式之间,常用的有预制套环石棉水泥接口。

(2)排水管渠的基础排水管渠的基础一般由地基、基础和管座3个部分组成。地基是指沟槽底的土壤部分,它承受管道和基础的重量、管内水重、管上土压力和地面上的荷载。基础是指管道与地基间经人工处理过的或专门建造的设施,其作用是均布荷载,以减少对地基单位面积的压力。管座是指管子下侧与基础之间的部分。

为保证排水管渠系统能安全正常运行,除管道工艺本身设计、施工应正确外,管道的地基与基础要有足够的承受荷载的能力和稳定性。一般应根据管道本身情况及外部负荷的情况、覆土厚度、土壤的性质以及合理选择管道基础。

目前,常用的几种管道基础有:

1)砂土基础:砂土基础包括弧形素土基础和砂垫层基础。

2)混凝土枕基:它是只在管道接口处才设置的管道局部基础。通常在管道下用C8混凝土做成枕状垫块。此种基础适用于干燥土壤中雨水管道及不太重要的污水支管。常与素土基础或砂垫层基础同时使用。

3)混凝土带形基础:沿管道全长铺设的基础。按管座的形式不同可分为90°、135°、180°三种管座基础。这种基础适用于各种潮湿土壤以及地基软硬不均匀的排水管道。在地震区、土质特别松软及不均匀沉陷严重地段,最好采用钢筋混凝土带形基础。

(3)污水管渠的衔接方法检查井上下游的管段在衔接时应遵循下述原则:尽可能提高下游管段的高程,以减少管道埋深,降低造价;避免在上游管段中形成回水而造成淤积。

管道衔接的方法,通常有水面平接、管顶平接和管底平接。

水面平接:上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同(适用于同径管)。

管顶平接:上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同(适用于异径管)。

管底平接:上游管段终端和下游管段起端的管底标高相同(适用特殊情况下,下游管径小于上游管径)。

无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高。

3.排水管渠附属构筑物的选择

(1)雨水口雨水口是在雨水管渠或合流管渠上收集雨水的构筑物。雨水口的形式、数量和布置应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3部分,一般应设置在交叉路口、路侧边沟的一定距离处以及没有道路边石的低洼地方。雨水口间距宜为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。雨水口深度不宜大于1m,并根据需要设置沉泥槽。遇特殊情况需要浅埋时,应采取加固措施。受冻胀影响地区的雨水口深度,可根据当地经验确定。

(2)检查井、跌水井、水封井、截流井

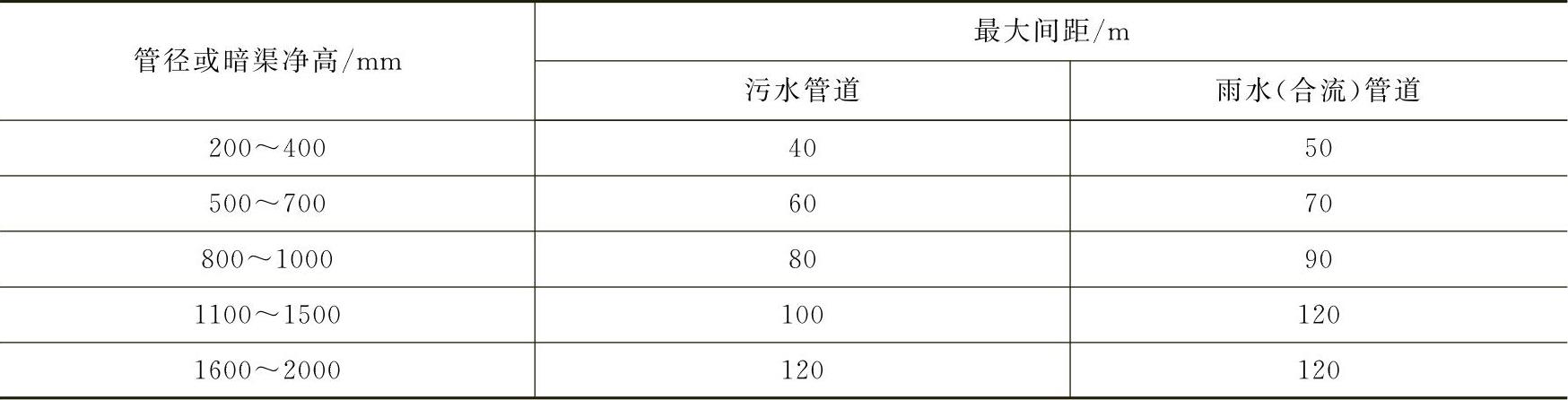

1)检查井:检查井的位置,应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,宜按表2-2-10的规定取值。

表2-2-10 检查井最大间距

检查井各部尺寸,应符合:井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全;检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m,污水检查井由流槽顶起算,雨水(合流)检查井由管底起算。

检查井井底宜设流槽。污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平,雨水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。在管道转弯处,检查井内流槽中心线的弯曲半径应按转角大小和管径大小确定,但不宜小于大管管径。位于车行道的检查井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。检查井宜采用具有防盗功能的井盖。位于路面上的井盖,宜与路面持平;位于绿化带内井盖,不应低于地面。在污水干管每隔适当距离的检查井内,需要时可设置闸槽。接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。检查井与管渠接口处,应采取防止不均匀沉降的措施。在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。在压力管道上应设置压力检查井。

2)跌水井:跌水井是设有消能设施的检查井。目前常用的跌水井有两种形式:竖管式(或矩形竖槽式)和溢流堰式。当上、下游管底标高落差小于1m时,一般只将检查井底部做成斜坡,不采用专门的跌水措施。管道跌水水头为1.0~2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0m时,应设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。跌水井的进水管管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300~600mm时,一次不宜大于4m。跌水方式可采用竖管或矩形竖槽。管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。

3)水封井:水封井是起水封作用的检查井。当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其管道系统中必须设置水封井。水封井位置应设在产生上述废水的排出口处及其干管上每隔适当距离处。水封深度不应小于0.25m,井上宜设通风设施,井底应设沉泥槽。水封井以及同一管道系统中的其他检查井,均不应设在车行道和行人众多的地段,并应适当远离产生明火的场地。

4)截流井:截流井的位置,应根据污水截流干管位置、合流管渠位置、溢流管下游水位高程和周围环境等因素确定。截流井宜采用槽式,也可采用堰式或槽堰结合式。管渠高程允许时,应选用槽式,当选用堰式或槽堰结合式时,堰高和堰长应进行水力计算。截流井溢流水位,应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上,当不能满足要求时,应设置闸门等防倒灌设施。截流井内宜设流量控制设施。

(3)出水口排水管渠出水口位置、形式和出口流速,应根据受纳水体的水质要求、水体的流量、水位变化幅度、水流方向、波浪状况、稀释自净能力、地形变迁和气候特征等因素确定。为使污水与水体混合较好,排水管渠出水口一般采用淹没式;雨水管渠出水口可采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水倒灌。当出水口标高比水体水面标高高出太多时,应考虑设置单级或多级跌水。出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施,并视需要设置标志。有冻胀影响地区的出水口,应考虑用耐冻胀材料砌筑,出水口的基础必须设在冰冻线以下。

(4)倒虹管排水管渠遇到河流、山涧、洼地或地下构筑物等障碍物时,不能按原有的坡度埋设,而是按下凹的折线方式从障碍物下通过,这种管道称为倒虹管。通过河道的倒虹管,一般不宜少于两条;通过谷地、旱沟或小河的倒虹管可采用一条。通过障碍物的倒虹管,尚应符合与该障碍物相交的有关规定。倒虹管的设计,应符合下列要求:

1)最小管径宜为200mm。

2)管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内的流速,当管内设计流速不能满足上述要求时,应增加定期冲洗措施,冲洗时流速不应小于1.2m/s。

3)倒虹管的管顶距规划河底距离一般不宜小于1.0m,通过航运河道时,其位置和管顶距规划河底距离应与当地航运管理部门协商确定,并设置标志,遇冲刷河床应考虑防冲措施。

4)倒虹管宜设置事故排出口。

此外,合流管道设倒虹管时,应按旱流污水量校核流速。倒虹管进出水井的检修室净高宜高于2m。进出水井较深时,井内应设检修台,其宽度应满足检修要求。当倒虹管为复线时,井盖的中心宜设在各条管道的中心线上。倒虹管进出水井内应设闸槽或闸门。倒虹管进水井的前一检查井,应设置沉泥槽。

(5)立体交叉道路排水立体交叉道路排水应排除汇水区域的地面径流水和影响道路功能的地下水,其形式应根据当地规划、现场水文地质条件、立交形式等工程特点确定。立体交叉道路排水的地面径流量计算,宜符合下列规定:

1)设计重现期不小于3a,重要区域标准可适当提高,同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期。

2)地面集水时间宜为5~10min。

3)径流系数宜为0.8~1.0。

4)汇水面积应合理确定,宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统,并应有防止高水进入低水系统的可靠措施。

此外,立体交叉地道排水应设独立的排水系统,其出水口必须可靠。当立体交叉地道工程的最低点位于地下水位以下时,应采取排水或控制地下水的措施。高架道路雨水口的间距宜为20~30m。每个雨水口单独用立管引至地面排水系统。雨水口的入口应设置格网。

(6)渠道在地形平坦地区、埋设深度或出水口深度受限制的地区,可采用渠道(明渠或盖板渠)排除雨水。盖板渠宜就地取材,构造宜方便维护,渠壁可与道路侧石联合砌筑。明渠和盖板渠的底宽不宜小于0.3m。无铺砌的明渠边坡,应根据不同的地质按表2-2-11的规定取值;用砖石或混凝土块铺砌的明渠可采用1∶1~1∶0.75的边坡。

表2-2-11 明渠边坡值

渠道和涵洞连接时,应符合下列要求:

1)渠道接入涵洞时,应考虑断面收缩、流速变化等因素造成明渠水面壅高的影响。

2)涵洞断面应按渠道水面达到设计超高时的泄水量计算。

3)涵洞两端应设挡土墙,并设护坡和护底。

4)涵洞宜做成方形,如为圆管时,管底可适当低于渠底,其降低部分不计入过水断面。

渠道和管道连接处应设挡土墙等衔接设施。渠道接入管道处应设置格栅。明渠转弯处,其中心线的弯曲半径一般不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。

有关2014年全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试考点精析及强化训练的文章

铸铁管铸铁管按材质可分为灰铸铁管和球墨铸铁管。球墨铸铁管质量较轻,很少发生爆管、渗水和漏水现象。此外,输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。在输水管道和给水管网中主要使用的阀门形式有两种:闸阀和蝶阀。为了降低造价,配件和附件应布置紧凑。阀门井的平面尺寸取决于水管直径以及附件的种类和数量,但应满足阀门操作和安装拆卸各种附件所需的最小尺寸。......

2023-08-30

取水构筑物的设计最高水位应按百年一遇频率确定。在通航河道上,取水构筑物应根据航运部门的要求设置标志。从江河取水的大型取水构筑物,当河道及水文条件复杂,或取水量占河道的最枯流量比例较大时,在设计前应进行水工模型试验。江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同,并应采用设计和校核两级标准。......

2023-08-30

绝对评价也有三大特点。绝对评价有两个优点。所以,形成性评价在教学评价中是非常重要的,它能够在教学过程中发现存在的问题,改善或修正教学方案,这种教学评价的重要性是不可忽视的。......

2023-07-23

1)首层平面图的楼梯梯级只有“上”,折断线的另一侧是楼梯底的空间。如图10-16所示为1—1楼梯剖面图。图10-17楼梯详图10.8.3.3节点详图上述楼......

2023-06-22

本书尝试采用Logistic回归模型来对成本分担方式对支付意愿的的影响进行分析,当模型的因变量是一个分类变量而不是连续变量时,采用一般的线性回归模型对参数进行估计时存在异方差,而Logistic模型能够解决该问题。γi表示的是成本分担方式对支付意愿的影响强度。三种成本分担方式的发生比分别为2.305、3.363、8.585,这意味着农户在做出支付行为选择时,更偏好于按照灌溉面积分担的成本分担方式。......

2023-06-28

实际上很难得到同时能满足上述这些要求的淬火介质。在实践中,往往把淬火介质的选择与冷却方式的确定结合起来考虑。例如,根据钢材不同温度区域对冷却速度的不同要求,在不同温度区域采用不同淬火介质的冷却方式,具体内容在淬火工艺方法一节中介绍。......

2023-06-24

3)对于盛装易爆介质或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的压力容器,应当在安全阀或者爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并且进行妥善处理,不得直接排入大气。3)储存0℃以下介质的压力容器,选用防霜液位计。压力容器使用单位应认真核定安全阀的开启压......

2023-11-22

相关推荐