A.2~3,50%~60% B.3~5,70%~80%C.2~5,70%~80% D.3~5,50%~60%7.水洗滤池根据采用的滤料不同冲洗强度及冲洗时间也不相同。设水厂每日产水量为4万m3/d,剩余碱度为0.37mmol/L,则水厂每天需要( )kg石灰。A.430.4 B.700.8 C.506.3 D.521.214.某隔板絮凝池设计流量为50000m3/d,絮凝池总水头损失为0.29m。A.1.67 B.3.34 C.25.05 D.40.0817.某斜管沉淀池单池产水量为15000m3/d,水厂自用水量为5%,设计表面负荷q=10m3/。......

2023-08-30

,设原有

,设原有 ,

, 。

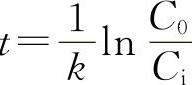

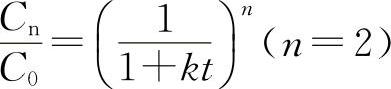

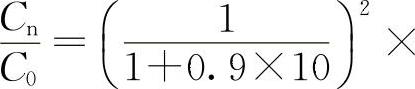

。 ,单个反应器停留时间

,单个反应器停留时间

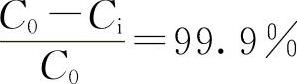

。出水细菌灭活率1-1%=99%。

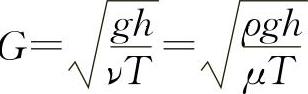

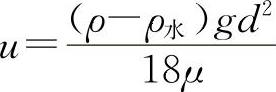

。出水细菌灭活率1-1%=99%。 ;水温按15℃计,水的动力黏滞系数

;水温按15℃计,水的动力黏滞系数

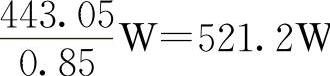

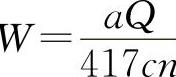

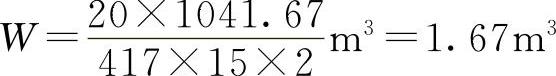

W。

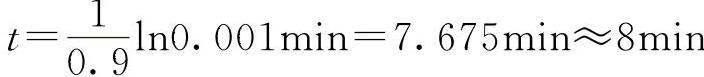

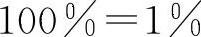

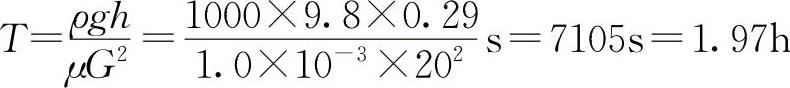

W。 ,可推出水力停留时间

,可推出水力停留时间 ;系统流量

;系统流量 ,先将已知数据统一单位,

,先将已知数据统一单位, ,处理水量

,处理水量 。

。

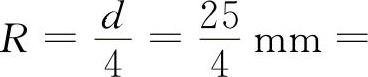

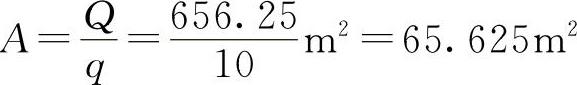

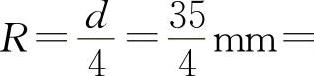

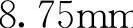

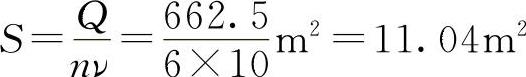

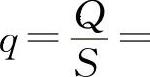

,斜管

,斜管 ,则清水区面积

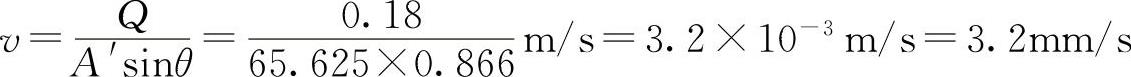

,则清水区面积 。斜管内流速为

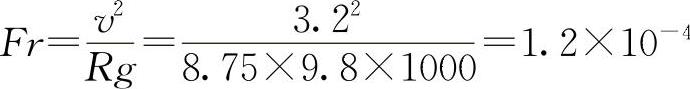

。斜管内流速为 ,弗劳德数

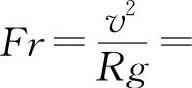

,弗劳德数

。

。

m,设计流量

m,设计流量

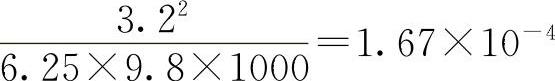

,弗劳德数

,弗劳德数 。

。

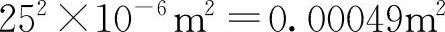

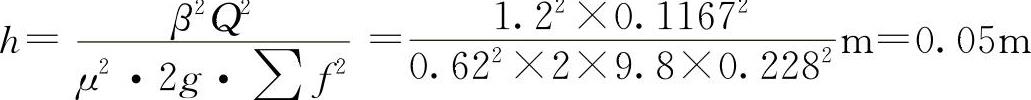

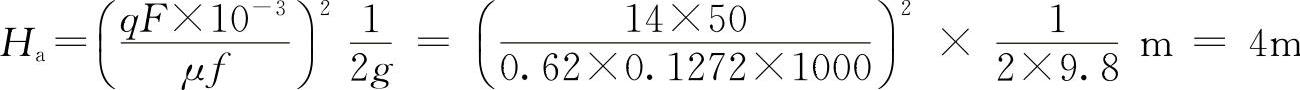

,∑

,∑ ,则孔口上的

,则孔口上的 。

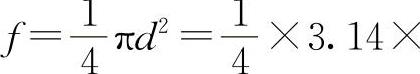

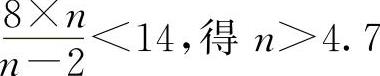

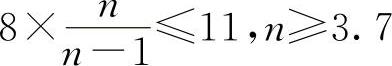

。 ;设单格滤池面积最大为

;设单格滤池面积最大为 ,取

,取 倍,正常滤速为8m/h,因此

倍,正常滤速为8m/h,因此 ,故

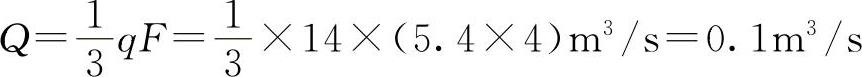

,故 ;要达到最大反冲洗强度,就要使反冲洗的流量达到最大,参见《给水工程》(第四版),当滤池内水面降至冲洗排

;要达到最大反冲洗强度,就要使反冲洗的流量达到最大,参见《给水工程》(第四版),当滤池内水面降至冲洗排

。

。

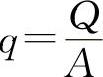

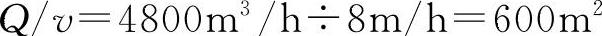

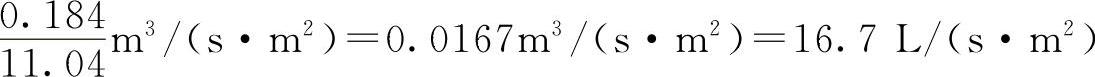

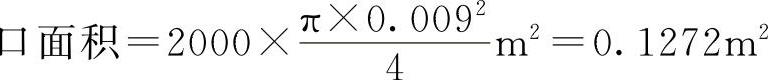

,冲洗流量

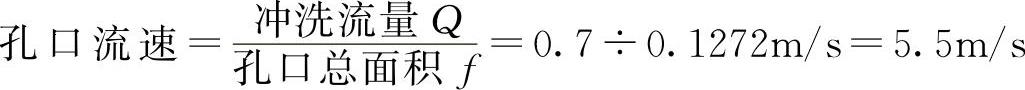

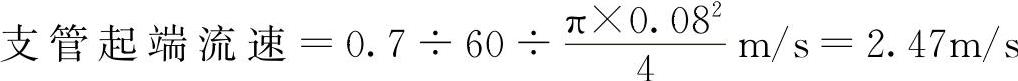

,冲洗流量 ;干管入口流速=0.7÷0.7225m/s=0.97m/s;

;干管入口流速=0.7÷0.7225m/s=0.97m/s; ;则

;则 ,配水均匀性

,配水均匀性

。

。 ,冲洗排水槽断面

,冲洗排水槽断面 ,得

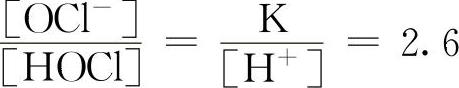

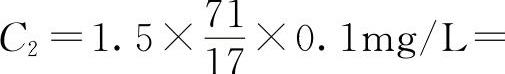

,得 ,则OCl-占自由氯的百分率是

,则OCl-占自由氯的百分率是 。

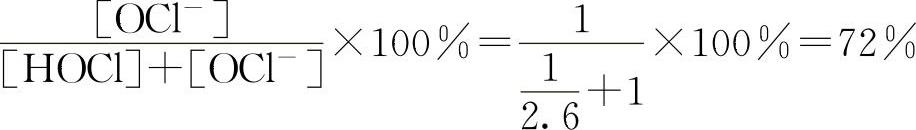

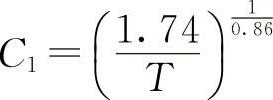

。 ,杀灭95%以上细菌的时间约为1.25s,则有

,杀灭95%以上细菌的时间约为1.25s,则有 。完全氧化NH3所需氯量,参见《给水工程》(第四版)第18.1.1节,在Cl2∶NH3≤5∶1,pH值在7~9的范围内,水中氯胺基本上都是一氯胺,pH值为6的情况下,一氯胺仍占优势,氧化1个NH3需1个Cl2;要保持水中余氯为自由性氯,则一氯胺要发生

。完全氧化NH3所需氯量,参见《给水工程》(第四版)第18.1.1节,在Cl2∶NH3≤5∶1,pH值在7~9的范围内,水中氯胺基本上都是一氯胺,pH值为6的情况下,一氯胺仍占优势,氧化1个NH3需1个Cl2;要保持水中余氯为自由性氯,则一氯胺要发生

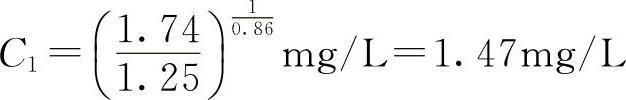

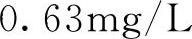

。因此,总投氯量为(1.47+0.63)mg/L=2.10mg/L。

。因此,总投氯量为(1.47+0.63)mg/L=2.10mg/L。

相关推荐