3.能正确对外植体进行消毒。其根、皮、果可入药,治疗烫伤极佳。因此,建立北海道黄杨的组织培养快繁技术体系,对该树种在本地区的推广具有重要作用。1个月后,进行第二次移栽,实行正常管理。......

2023-11-20

生活饮用水必须消毒。消毒剂和消毒方法的选择应依据原水水质、出水水质要求、消毒剂来源、消毒副产物形成的可能、净水处理工艺等,通过技术经济比较确定。可采用氯消毒、氯胺消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒及紫外线消毒,也可采用上述方法的组合。各种消毒方法采用的消毒剂以及消毒系统的设计应符合国家有关规范、标准的规定。

消毒剂投加点应根据原水水质、工艺流程和消毒方法等,并适当考虑水质变化的可能确定,可在过滤后单独投加,也可在工艺流程中多点投加。消毒剂的设计投加量宜通过试验根据相似条件水厂运行经验按最大用量确定,出厂水消毒剂残留浓度和消毒副产物应符合现行生活饮用水卫生标准要求。

1.氯和氯胺消毒工艺

(1)氯消毒原理氯容易溶解于水,生成HOCl和HCl,HOCl能进一步离解为H+和OCl-。氯消毒作用的机理,一般认为主要通过次氯酸HOCl起作用。HOCl为很小的中性分子,能够扩散到带负电的细菌表面,并通过细菌的细胞壁穿透到细菌内部。当HOCl分子到达细菌内部时,能起到氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。OCl-虽然也有杀菌能力,但是带有负电,难于接近带负电的细菌表面,杀菌能力比HOCl差得多。

实际的地表水源中,由于有机污染而含有一定的氨氮,氯加入水中会与之反应形成氯胺。从消毒效果而言,水中有氯胺时,仍然是依靠HOCl起消毒作用,只是消毒作用比较缓慢。在水处理过程中,氯消毒经常采用液氯、漂白粉、漂白精、次氯酸钠;氯胺消毒宜采用液氯+液氨消毒剂,氯与氨的投加比例应通过试验确定,一般可采用质量比3∶1~6∶1。

采用氯消毒时,有效接触时间不应小于30min;氯胺消毒时,有效接触时间不应小于2h。当有条件时,可单独设立消毒接触池。

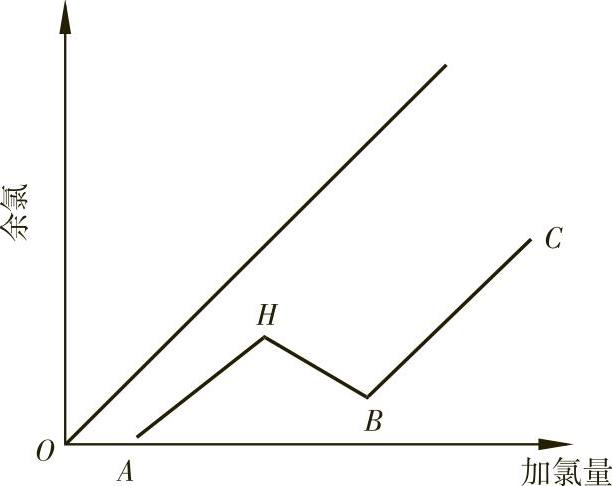

(2)折点加氯水中加氯量可分为需氯量和余氯两部分。需氯量指用于灭活水中微生物、氧化有机物和还原性物质等所消耗的部分;余氯则是为了抑制水中残余病原微生物的再度繁殖。图1-4-3为水中含有氨和氮化合物时加氯量与余氯量示意图。

在OA段,水中杂质把氯消耗尽,余氯量为零,这时消毒效果不可靠。

在AH段,加氯后,氯与氨发生反应,有余氯存在,所以有一定消毒效果,但余氯为化合性氯,其主要成分是一氯胺。

在HB段,仍然产生化合性余氯,加氯量继续增加,发生下列化学反应:

2NH2Cl+HOCl→N2↑+3HCl+H2O

图1-4-3 折点加氯

反应结果是氯胺被氧化成一些不起消毒作用的化合物,余氯反而逐渐减少,最后到达折点B。超过折点B,即BC段,此后已经没有消耗氯的杂质了,出现自由余氯,该段消毒效果最好。从整个曲线看,到达峰点H时,余氯最高,但这是化合性余氯而非自由性余氯。到达折点B时,余氯最低,如继续加氯,余氯增加,此时所增加的是自由性余氯。

折点氯化法因游离氯的氧化能力强,具有消毒效果好,可以同时去除水中的部分臭、味、有机物等优点,被广泛采用。其不足之处是:在对受到污染的水进行消毒时,因游离性氯的氧化能力强,会与水中有机物反应,生成三卤甲烷、卤乙酸等具有“三致作用”的消毒副产物。此外,折点氯化的水的氯味较大。对于一些受到较严重污染的水源,原水氨氮浓度较高,如采用折点氯化法则加氯量极大,费用过高且产生大量副产物。生活饮用水水源水标准规定,水源水中氨氮的最大允许浓度为0.5mg/L。

(3)加氯设备、加氯间和氯库净水厂宜采用全真空加氯系统,氯源切换宜采用自动压力切换,真空调节器安装在氯库内。加氯机宜采用自动投加方式,水射器应安装在加氯投加点处。各类加氯机均应具备指示瞬间投加量的流量仪表和防止水倒灌氯瓶的措施。在线氯瓶下应至少有一个校核氯量的电子秤或磅秤。

采用漂白粉(次氯酸钙)消毒时应先制成质量分数为1%~2%的澄清溶液,再通过计量设备注入水中。每日配制次数不宜大于3次。加氨系统的设计可根据净水厂的工艺要求采用压力投加或真空投加方式。压力投加设备的出口压力应小于0.1MPa;真空投加时,为防止投加口堵塞,水射器进水要用软化水或偏酸性水,并应有定期对投加点和管路进行酸洗的措施。

加氯间和氯库、加氨间和氨库的布置应设置在净水厂最小频率风向的上风向,宜与其他建筑的通风口保持一定的距离,并远离居住区、公共建筑、集会和游乐场所。氯(氨)库和加氯(氨)间的集中采暖应采用散热器等无明火方式。其散热器应离开氯(氨)瓶和投加设备。大型净水厂为提高氯瓶的出氯量,应增加在线氯瓶数量或设置液氯蒸发器。液氯蒸发器的性能参数、组成、布置和相应的安全措施应遵守相关规定和要求。

加氯(氨)间及氯(氨)库的设计应采用下列安全措施:

1)氯库不应设置阳光直射氯瓶的窗户。氯库应设置单独外开的门,不应设置与加氯间相通的门。氯库大门上应设置人行安全门,其安全门应向外开启,并能自行关闭。

2)加氯(氨)间必须与其他工作间隔开,并应设置直接通向外部并向外开启的门和固定观察窗。

3)加氯(氨)间和氯(氨)库应设置泄漏检测仪和报警设施,检测仪应设低、高检测极限。

4)氯库应设置漏氯的处理设施,贮氯量大于1t时,应设置漏氯吸收装置(处理能力按1h处理一个所用氯瓶漏氯量计),其吸收塔的尾气排放量应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)。漏氯吸收装置应设在临近氯库的单独的房间内。

5)氨库的安全措施与氯库相同。装卸氨瓶区域内的电气设备应设置防爆型电气装置。

加氯(氨)间及其仓库应设有每小时换气8~12次的通风系统。氯库的通风系统应设置高位新鲜空气进口和低位室内空气排至室外高处的排放口。氨库的通风系统应设置低位进口和高位排出口。氯(氨)库应设有根据氯(氨)气泄漏量开启通风系统或全套漏氯(氨)气吸收装置的自动控制系统。加氯(氨)间外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱。防毒面具应严密封藏,以免失效。照明和通风设备应设置室外开关。

真空和压力投加所需的加氯(氨)给水管道应保证不间断供水,水压和水量应满足投加要求。加氯、加氨管道及配件应采用耐腐蚀材料,在氯库内有压部分管道应为特殊厚壁钢管,加氯(氨)间真空管道、氯(氨)水溶液管道及取样管等应采用塑料等耐腐蚀管材,加氨管道及设备不应采用铜质材料。

液氯、液氨或漂白粉应分别堆放在单独的仓库内,且应与加氯(氨)间毗连。液氯(氨)库应设置起吊机械设备,起重量应大于瓶体(满)的质量并留有余地。液氯(氨)仓库的固定储备量按当地供应、运输等条件确定,城镇水厂一般可按最大用量的7~15d计算。其周转储备量应根据当地具体条件确定。

2.其他消毒方法

(1)二氧化氯消毒二氧化氯性质极不稳定,气态和液态均易爆炸,宜采用化学法现场制备。二氧化氯既是消毒剂,又是氧化能力很强的氧化剂。作为消毒剂,其对细菌的细胞壁有较强的吸附和穿透能力,从而有效地破坏细菌内含巯基的酶,还可快速控制微生物蛋白质的合成,所以二氧化氯对细菌和病毒有很强的灭活能力。二氧化氯的最大优点是不会与水中有机物作用生成三卤甲烷,这也是二氧化氯在当前水处理中受到重视的主要原因。

二氧化氯消毒系统应采用包括原料调制供应、二氧化氯发生、投加的成套设备,并必须有相应有效的各种安全设施。制备二氧化氯的原材料氯酸钠、亚氯酸钠和盐酸、氯气等严禁相互接触,必须分别贮存在分类的库房内,贮放槽需设置隔离墙。盐酸库房内应设置酸泄漏的收集槽。氯酸钠及亚氯酸钠库房室内应备有快速冲洗设施。二氧化氯制备、储备、投加设备及管道、管配件必须有良好的密封性和耐蚀性;其操作台、操作梯及地面均应有耐腐蚀的表层处理。其设备间内应有每小时换气8~12次的通风设施,并应配备二氧化氯泄漏的检测仪和报警设施及稀释泄漏溶液的快速水冲洗设施。设备间应与贮存库房毗邻。二氧化氯的原材料库房贮存量可按不大于最大用量10d计算。

二氧化氯与水应充分混合,其接触时间不应少于30min。

(2)臭氧消毒臭氧既是消毒剂,又是氧化能力很强的氧化剂。作为消毒剂,由于臭氧在水中不稳定,易消失,故在臭氧消毒后,往往仍需投加少量氯、二氧化氯或氯胺以维持水中剩余消毒剂。臭氧作为消毒剂的主要优点是不会产生三卤甲烷等副产物,其杀菌和氧化能力均比氯强。

有关2014年全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试考点精析及强化训练的文章

3.能正确对外植体进行消毒。其根、皮、果可入药,治疗烫伤极佳。因此,建立北海道黄杨的组织培养快繁技术体系,对该树种在本地区的推广具有重要作用。1个月后,进行第二次移栽,实行正常管理。......

2023-11-20

消毒鲜蛋时,用 5%的新洁尔灭原液配成 0.1%的水溶液,将鲜蛋放入其中浸泡数分钟,取出晾干即可。将鲜蛋放入含有效氯 1.5%的漂白粉液中浸泡 3 min,取出沥干后涂膜保鲜。泡花碱液为胶状液体,能黏附于蛋壳上,堵塞气孔,阻止蛋内二氧化碳的逸出和水分的蒸发,并隔绝外界微生物的侵入,同时溶液呈碱性,有杀菌防腐作用,因而能起到保持鲜蛋品质的作用。......

2023-06-15

标准化的目的是为了确定巴氏杀菌乳中的脂肪、蛋白质及乳固体的含量,以满足不同消费者的需求。根据所需巴氏杀菌乳成品的质量要求,需对每批原料乳进行标准化,改善其化学组成,以保证每批成品质量基本一致。......

2023-06-15

因为植物组织培养是在无菌条件下进行的,所以无菌的外植体是取得组织培养成功的基本保证。因此,外植体的消毒处理是植物组织培养工作中的重要环节。......

2023-11-20

家庭常用的消毒灭菌的方法有以下几种:(一)天然消毒法利用日光等天然条件杀死致病微生物,达到消毒目的,称为天然消毒法。可用于食具、水杯等不怕湿而耐高温的物品的消毒灭菌。(三)化学消毒灭菌法化学消毒灭菌是利用化学药物破坏微生物的结构及其生理功能,抑制细菌代谢生长,从而起到消毒的作用。洗碗机消毒洗碗机是一种清洗、消毒一体机,便利实用。......

2023-11-09

蛭体消毒是一种防病的有效措施,将水蛭密集在小容器中,用较高浓度的药液短时间浸洗蛭体,达到杀死蛭体表面病原体的目的,一次放入所需药量,待药物充分溶解后搅匀,然后将水蛭倒入药液中,按一定时间浸泡后移入养殖池(表8)。湿运法放养时,可先用上述消毒水将蛭体冲洗消毒后,把容器直接放入水中,让其自由活动,个别的若吸在容器壁上,不要生拉硬拽,易拉伤吸盘,应让其自由地爬入水中。......

2024-01-28

预防疾病是正邪交争,正不胜邪的表现。可用于空气消毒,以预防感冒。1961年以来,我国上海、河南、湖南、浙江、山东等地一些单位进行了苍术、艾叶等烟熏消毒空气及预防感冒的研究,证明有一定效果。先后与上海市卢湾区医院等23个单位协作,观察其预防感冒的效果。......

2024-01-08

相关推荐