随着会馆的建立,云南行政性或军事防御城镇的商业人口增加,商业店铺增多,城市商业日益繁荣。在云南与内地的贸易中,内地商人是云南贸易发展的主要载体,他们以会馆为连接,往返于内地与云南市场之间,调节市场有无,沟通商品流通。按照惯例,商品入市须投行方可销售,在会馆的组织和保护下,贩运商免受牙商的盘剥以及其他商人的排挤,他们将众多内地商品运至云南销售。......

2023-10-30

白堠墟市店铺在康熙年间就有百余间,是仅次于县城茶阳和三河坝市的第三大墟市。墟市三天一墟,每当墟期,周边山区居民便蜂拥而至。“遇集期,则山间担炭薪、竹木、器物者,蜂拥至。”[163]各地行商亦纷至沓来。货物以种类分行,墟市行类齐全。河边的柴行、竹行最大,牛行在黄沙坝,猪行在街尾,木炭行的木炭坪,鸡鸭等买卖在十字街,京果、渔盐、油米豆等在直街店铺。

据调查,传统以来,每当墟期,市场有三次高潮。第一次为早晨七八点,居于墟市附近的人上街购买新鲜蔬菜、肉等。第二次为十一二点钟,周边二三十里的山里人挑着山货来了,村人纷纷上街采买。至下午三四点钟的时候,山里人要回家,未卖完的东西只好贱卖,村人便纷纷上街“捡便宜”,从而出现第三次高潮。附近枫朗、湖寮等墟的墟市不过午,而白堠可以延至下午五六点,主要是赴白堠墟者人多,人群川流不息。[164]

街上店铺,以杨姓人为主,多以祖宗公尝名义开办。其中以“下二房”人最多,在数百间店号中占了七成。至1932年按统一规划改造老街时,二房主要有三麟公、慎斋公、通议公等公尝投资,私人投资兴建的较少。丘姓只有两间店,位于上街头。外地人在此租店做生意的不少,如丰顺、五华等地人,在街上租店开药铺。[165]

墟市入口以大米、油盐等为大宗,而出口除竹木、柴炭等山区产品外,还有最重要的一项就是利用市场发展起来的商品性农业——白堠烟业。

1.烟叶种植

闽粤地区种植烟草,始于明朝万历年间,是我国种植烟草最早的地区之一。由于它“能令人醉,且可避瘴气”,并有“杀虫兼润苗根”的功效,更由于种植烟草比粮食作物获利丰厚,“一亩之收,可致田十亩”,因而乡民竞相种烟取利。[166]初在闽西永定,不久便遍及闽西各县及至粤东大埔等地。至明末清初,吸烟成为社会习惯,已像茶、酒一样流行。因而烟草种植面积不断扩大,其中又以大埔邻县“上杭,永定为盛”[167]。闽西烟叶的大量种植,使“福烟独著天下”,[168]烟叶成为当地主要产品,运销各地。

而在大埔白堠,种植烟叶的高利润,对于人多地少的白堠人特别具有吸引力。由于墟市经济的发展,可以获得生产、生活各类商品的供应,许多原来从事粮食生产的农民,都改种烟叶,以求在有限的土地上获得更大的经济效益,养活更多的人口。因此至迟在康熙年间,已普遍种烟。

康熙五十五年(1716)正月初九,杨之徐在大宗祠担任宗族“会文”主持时,贴出的《会文引》提出:“春朝占春魁,莫大文章;家庙集家贤,洵称乐事。茶烟供奉,几凳自携。”[169]宗族以公家的名义为参加会文的子弟提供茶水和烟叶,说明抽烟已像喝茶一样,成为当时白堠人的时尚。

烟叶的普遍种植,引起了一些有儒家农本观念的士绅的忧虑。当时杨姓人的族长,也是全县唯一有进士功名的著名士绅杨之徐,鉴于白堠乃至整个大埔山多田少、人多地少的自然环境,于康熙五十五年春以地方士绅的名义,给县令周际春上了一个《禁种烟公呈》。其具体内容如下:从呈文内容可知,当时大埔种烟已相当普遍,“产稻之田,又半行种烟”。这使本来“一年本地所产之谷,已不足以供半年之食”的粮食问题变得更为紧张。种烟不仅与种稻争肥使稻田减产,而且租田种烟买谷完租更使县中稻谷流通数量减少。同时又遭连年歉收,邻邑遏籴,“谷价长涌,十室九空,民无聊生”。因此作为一方士绅领袖的杨之徐,为解决日益严重的粮食问题,上书献策于县令,要求严禁种烟。

为种烟害稼乞天严禁,以广稻源,以活民命事。窃惟国以民为本,民以食为天,菜不熟曰馑,谷不熟曰饥。饥馑洊臻,逃亡相继,则国非其国。

埔邑土瘠人贫,山多田少。一年本地所产之谷,已不足以供半年之食,势须仰给于邻县之上下游。而一逢米价腾贵,邻邑官民便行遏籴,汛舟之役,杳矣无闻,吾之民已坐而待毙矣。

迩来本县内产稻之田,又半行种烟。烟本无害于稻,然一年壅田之粪,聚于烟田,而稻田皆瘠。种烟者即收数倍之利,害且遍于千万家,何也?烟田利倍,贵价以买粪,即安得有粪及稻田?是不害之害,其害十倍,而人莫之见也。且以种稻之田半行种烟,稻已半收,而种烟之田又须纳稻,稻不益竭乎?

年来岁不丰登,鸠形鹄面,所在皆有。今且连年歉收,谷价长涌,十室九空,民无聊生。为今之计,莫若严禁种烟,悉令种稻,以多产粮食。他县之遏籴,我不得以操其权。本邑之树艺,我犹得而制其命。况产稻已多,借给于他邑者亦少,所谓救荒无策,不如备荒之策,莫此为善也。

天台爱民如子,仁心遍闻两都,倘有可以为民请命者,知无不竭力为之。敢献一得之愚,以佐民瘼之轸,伏望勅示严禁。通邑地方,不论高下田埔,一概不许种烟。如有种烟之民,不遵禁约者,许该地方人等,尽行芟锄。仍着各约保,指名呈报,重法严惩。庶将来有一分之救,而谷价得平减之宜,欢声动地,阴德齐天。[170]

而这一时期朝中亦有禁烟之说[171]。县令周际春根据杨之徐的意见,下令全县禁种烟叶。但因各地禁烟终无成效,“烟迄不能禁”[172],最后不了了之,大埔禁烟之令亦成虚文。

因烟利所在,村民一直在种烟。但至乾隆初年,又被禁止。乾隆九年(1744) 所编撰的《大埔县志·物产志》“烟叶”条中称:“种出东洋,取叶晒干,切为细丝,吸其烟,食之辄醉。今奉文禁止,小民无复种者。”这主要是官府奉了朝中禁烟之令的结果。

所编撰的《大埔县志·物产志》“烟叶”条中称:“种出东洋,取叶晒干,切为细丝,吸其烟,食之辄醉。今奉文禁止,小民无复种者。”这主要是官府奉了朝中禁烟之令的结果。

种烟挤占良田,影响粮食生产,自康熙中期以来一直成为官员关注的问题。但毕竟是农家自己的趋利行为,因此官府一直持容忍态度,只是“劝戒”而已。如雍正五年(1727)三月皇帝的谕令:

雍正五年三月初二,谕内阁:至于烟叶一种,于生人日用,毫无裨益。而种植必择肥饶善地,尤为妨农之甚者也。小民较量锱铢,但顾目前,而不为久远之计。故当图利之时,若令其舍多取寡,弃重就轻,必非其情之所愿。而地方官遽绳之以法,则势有所难行,转滋纷扰。惟在良有司,勤勤恳恳,谆切劝谕,俾小民豁然醒悟。知稼穑为身命之所关,非此不能生活,而其他皆不足恃。则群情踊跃,不待督课而皆尽力于南亩矣。[173]

甚至雍正皇帝还以禁烟扰民为名,禁止官员“遽绳之以法”,采取过激行为,而只要求地方官员善为劝谕。还根据广西巡抚韩良辅所奏广东民众因种烟等而缺粮,特意“敕两省大吏悉心劝导,务使百姓尽力农事”[174]。

但在执行过程中,一些地方官员采取了过激行为,将农民所种之烟草尽行拔去。雍正对此严加斥责,认为这是“不能领会”谕旨的“愚劣官员”,因而再次下令,要求地方官员严格执行政策,并使官民共知:

雍正五年丁未,七月……又如民间向来多将膏腴之壤,栽种烟果,以图重利。朕虑其抛荒农务,谕令有司善为劝导,使知务本。谕上□日甚明,并非迫令一时改业也。今闻有将民间已种之烟叶,竟行拔去者。此时既不能树艺五谷,而已种之物,又复弃置,岂不农末两失,大负朕爱养百姓之初心耶!朕所降谕上□日,明白周详。而奉行者如此舛错,皆系愚劣官员,不能领会。且远乡僻壤之地,未曾晓谕周知,此皆地方大吏疏忽之咎。著将此谕上□日,遍传直省,务使远乡僻壤,咸共知之。[175]

因种烟者愈来愈多,影响到社会稳定,至乾隆元年(1736),大学士方苞曾条陈禁烟,但“部议不准”[176]。至乾隆八年六月,江西巡抚陈宏谋以“今日之耗农功而妨地利者,莫如种烟一事”为由,再次请求禁种烟草。其方法是:

城内仍许种烟,城外及各乡,概不许种。如有种者,责成乡保报官,将烟草入官。若云御瘴气风寒,自明代以来,未见尽为瘴疠风寒所侵。即今不吃烟者,未尝不入瘴乡,其非必不可少之物明甚。但已种之烟,全令拔除,未免失业。请豫行晓谕,以甲子年为始,令地方官,通行禁止。[177]

朝中大臣根据奏折进行分析,认为禁烟具有合理性:

查民间种烟一事。废可耕之地,营无益以妨农功,向来原有例禁。无如积习相沿,日以滋甚。如直隶、山东、江西、湖广、福建等省,种植尤多,陇亩相望,谷土日耗。且种烟之地,多系肥饶。诚令改种蔬谷,则自八月收烟后,至来岁春,相隔半载,土气已复,并无不宜蔬谷之处。如或以不种则失业,改种则利轻,又当知烟无关于饥饱,原不必论其贵贱,自应禁止。惟城堡内闲隙之地,听其种植。城外则近城畸零菜圃,亦不必示禁。其野外土田阡陌相连之处,概不许种。[178]

乾隆得到大臣们的意见后,也感到禁烟的紧迫性,因而当即下令“即照大学士所议行”[179]。由此,城内仍允许种烟,但乡村则开始禁种烟草。

《钦定大清会典事例》亦言:

乾隆八年(1743)议准。民间种烟一事,废可耕之地,营无益以妨农功,向来原有例禁。且种烟之地,多系肥饶,自应通行禁止。惟城堡以内闲隙之地,可以听其种植。城外则近城畸零菜园,愿分种烟者,亦可不必示禁。其野外山隰土田,阡陌相连,宜于蔬之谷处,一概不许种烟。凡向来种烟之地,应令改种蔬谷。[180]

不少地方官在接到命令后,厉行禁止。如大埔县,烟草种植相当广泛,但在乾隆九年,“奉文禁止,小民无复种者”[181]。

但在执行命令时,一些种烟大省感到压力很大。为此当时种烟最广的福建巡抚周学健于十二月特意上奏,提出厉行禁止可能影响社会稳定,主张还是以劝谕为主:

查闽省种烟最广,民情又悍,猝加查禁,抗法必多。请设法从容劝谕。[182]

乾隆皇帝为此所作的批复是:

大学士等所议陈宏谋折,原非尽令各省一概禁止种烟也,亦云因时制宜,劝谕而已。况闽省尤不能行止令,想汝错会意矣。[183]

可见乾隆皇帝的本意,仍然只是劝谕而已,并无严禁之意。因此烟叶种植,一直处于放任自流状态。大埔地方的奉文禁烟,再一次无果而终。正如乾隆五十年(1785)十二月初二日乾隆针对御史富森阿所提禁种烟草问题所言:“烟草一项,不特遍天下皆然,即外藩诸部,亦无不相习成风……民间藉以贸易图利者,不可胜数。虽欲禁止,而势所不能,徒滋胥役藉端需索诸弊。究于实政,有何裨益?”[184]因此各地种烟,并未严禁。

康熙以来,虽然具有道德责任心的杨之徐鼓动县令禁烟,但白堠地区的烟叶种植,一直没有间断。

烟叶种植对土壤、气候等有较高的要求。土壤要求在半山半洋(平地)之间,排水性好;半沙半泥之间,透水性强;半湿半热之间,气候适宜。同时要求精耕细作,需用大量的人力、肥力。这些条件白堠都能满足。尤其是白堠人多地少,要以有限的土地获取尽可能多的收益以养活更多的人口,种植烟叶无疑是最佳选择。因而烟叶种植在白堠、同仁一带,逐渐普及起来。

相传白堠家家户户都种烟,如八百丘、田心岗等一带良田,都种上了烟草。在长期的精耕细作过程中,逐渐形成了以烟叶为中心的作物轮作制度。“大宁、维新及同仁、白堠、石云等甲,早季多种烟叶,下季继以植芋,其收成为较丰。”[185]在白堠实际上除了早季的烟和下季的芋外,还有一季水稻。烟草在春节过后栽种,间种芋头。五月收摘烟叶后,追加肥料培植芋头。芋头在七月收成后,再种水稻,至九月底十月初收割。如此实现了一年三收,既种粮又种烟,从而大大提高了土地的使用率,收获更为丰盛。但主要收入是烟草,芋头则是特意培植的早芋头,产量也不低,既可当粮也可当菜。[186]因此在康熙年间以来,白堠以盛产烟叶闻名于世。

嘉庆九年(1804)所编《大埔县志》,编者特意指出:“白堠、同仁一带,竟尚种烟,估客贩运江西发售。种烟之利,比稻加倍。”[187]种烟能获“比稻加倍”的厚利,因而种烟在白堠一带已成为社会风气。在乾嘉时期,白堠等地成为粤东烟草种植的主要地区之一。

在种烟过程中,妇女往往比男子更善于经营。清末学者徐珂所编之《清稗类钞·风俗类》记大埔妇女说:“(大埔)盛行种烟,亦多由女子料理。种烟、晒烟等法,往往较男子为优。”[188]

而且在村民的民俗活动中,亦多有反映。如在每年的清明节前后,烟叶收摘之前的关键时候,种烟的村民便举行祈烟福活动,祈求神明保护所种之烟获得丰收。下以两份疏文为例:

祈烟福疏文种烟祈福疏

伏以万物不齐,一草一木,均属造物之恩培。资生有托,惟大惟乔,恒赖神灵之庇护。信某等于本村各种烟树,以为岁计。朝斯夕斯,勤劳倍切于耕;或百或千,粪土更多于禾稼。值今清阳时令,目前固有芃灼之象;诚恐时光乍转,异日或有黄萎之虞。因思无感不通,仰冀神力以托命,有神斯格,爰集众信而预祈:当发起之日,则枝枝高干;遇收摘之时,则叶叶厚实。烟虫则沉埋不生,毋致生枝而叶落;烟瘟则远逐他方,毋令此生而彼危。庶几神灵之培植,免民之枉费,与农人同歌乐,岁而庆有年也。某等不胜感恩之至。谨奉疏以闻。

伏以三时不害,丰稔实赖神功;庶草咸蕃,长养均资帝德。某等以稼圃之余力,种烟草于中田,久托福庇,岁收蕃芜。兹值登畅荣之候,益赖呵护之灵。各醵肴以荐馨同,明禋以祈禳:惟愿雨阳应候,彼此均沾;成熟届期,繁叶尽茂。屏蟊贼兮远去,人羡蓁蓁;羌旱溢兮永免,亩维彧彧。及时是艾,丰不让于多余;善贾出售,利遍赐于三倍。某等无任感恩戴德,欢呼恳切之至。谨奉疏以闻。[189]

从疏文中可知,村民以种烟作为谋生的主要收入,并花费了比种水稻多得多的劳力和肥料,因担心收成不好,故作福祈求神明消除烟虫、烟瘟等灾难,保证获得好收成,卖个好价钱。白堠人种烟普遍,每年祈烟福亦成为村民的主要民俗活动之一。

同时白堠人充分利用烟叶种植量大这一资源优势,发展烟叶加工和贩运业。不少人因此而发财致富,买田造屋,如杨梦广、杨梦奇、杨宗擢等,促进了白堠经济的繁荣。这可能也是当初杨之徐所没有想到的。

2.烟叶加工和销售

随着烟叶的大量生产,加工烟叶的烟丝工场开始出现。其中较大的烟丝场有“益兴”“捷足”“贵和”等,由杨梦奇、杨宗擢等创办。将烟叶加工成烟丝有一系列工序,主要有撕烟、卷烟、刨烟等,而最关键的是刨烟。刨烟师傅多从汀江上游的产烟名地永定湖坑等地聘请,还有一些来自五华、兴宁及附近湖寮、大麻、恭州等乡村。本村没有刨烟师傅,因为刨烟须有专门技术,这些师傅不会传给本地人。本村人多在烟厂做撕烟、卷烟等没有技术含量的工序。[190]

白堠所产烟叶不敷,主要从著名烟叶产地永定的岐岭、平和的九峰、韶关的南雄等地采购,雇人挑回。烟叶经加工成烟丝后,再按质量分等级,经过包装后加盖烟厂名号印记,销往外地。

为了扩大销路,一些烟商又至潮州等地开设商号,扩大经营。当时潮州的烟业,基本为大埔人所控制。白堠所产烟丝,不仅大量销往潮州,而且销往江西、广州等地,成为“潮烟”的主要生产基地。当时东江、湖南、江西等地人所抽水烟筒、旱烟筒的黄烟丝,很多就是白堠所产。潮州名产“潮烟”,顾名思义,出产于潮州。但潮州本地不产烟叶,所产多自韩江中上游地区。相传潮州人喜欢抽白堠所产之条丝烟,味淡,不像其他旱烟味道浓,火气重,因此白堠烟丝在潮州销路很好。[191]

蔡洪生教授曾经指出,在清代国内市场上,有三种显誉大江南北的潮州货——潮州白糖、潮烟和潮蓝。潮烟即刘鹗在《老残游记》第五回所描述的“兰花潮烟”,是用泽兰子拌制而成,专供吸水烟之用的皮烟丝。[192]据韩山师范学院潮学研究院黄挺教授介绍,潮烟在潮州名为“乌烟”,又名“盖露烟”,专供擦牙齿之用,能使牙齿洁白,并能除齿病。使用者以烟丝拧成药丸状,擦齿后仍将丸状贴放在耳朵边,以便随时取用。潮烟因有这些功效,远近闻名。[193]但所需原料烟叶的种植,据文献记载,清代潮州沿海只有潮阳一县,而粤东北的大埔、镇平、平远以及闽西南的永定、上杭等地则有较大面积的种植。潮阳所产烟叶,虽然条丝好,色乌味厚,但产量少,需从韩江上游地区大量买入,在潮州加工。因此黄挺认为,“‘潮烟’这种名牌货,实际上是闽粤赣经济区域内地域分工的成果”[194]。这是符合事实的。但原料的大量购入,为外地商人控制这一行业提供了机会。据研究,潮州“乌烟”的生产和销售,以白堠人在潮州开设的“贵和”烟丝行最多和最为著名。[195]而潮州“贵和”烟丝行,即杨宗擢在白堠所开“贵和”烟丝行的分号。

从乾隆以来,烟丝一直是白堠的主要输出产品。白堠墟“入口米为大宗,出口烟丝、柴炭为大宗”[196]。至民国初年,“黄烟、水烟各项,以白堠出产最多,次为县城,出品少数。运销省城、上海、南洋,每年约值二十万元”[197]。

1934年广东民政厅所编印的《广东全省地方纪要》亦指出:“大埔农产,以百侯烟叶最为著名。”

可见,白堠的烟叶,自康乾以来,一直是大埔乃至粤东地方的著名特产。

3.烟商个案:杨梦奇、杨宗擢、杨梦广

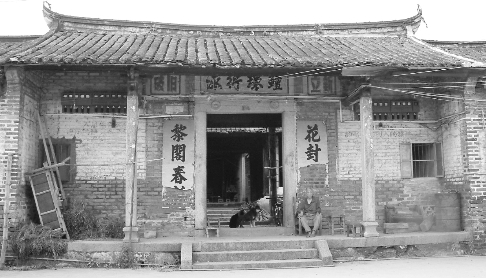

白堠商人中,最有名的是二房的杨梦奇(1669—1787),村人尊称三麟公。相传他经营烟叶,开办烟丝批发行,发财经富,资产达百余万两银子。“公生平愿实业,后于潮州城竹木门内开张‘捷足’烟丝行,发达百余万金。七十多岁才建起高堂大厦文明毓秀昭许堂是也。”[198]雍乾年间他至潮州开设“捷足”烟丝行,经营烟叶生意,获得丰厚利润。先后娶了几房妻子,盖起了诏许堂(即文明毓秀,见图5-1)、眷顾堂等大屋,成为可以与村中官宦相埒的人物。为提高社会地位,他于42岁捐资“入监”时,还为11岁的儿子秩觉购得“监生”功名。乾隆二十五年(1760),他又“例授明经”,购得贡生功名。[199]

图5-1 杨梦奇所建昭许堂大屋

白堠墟市店铺原来分布零乱,不集中。相传在杨梦奇致富后,投入巨资改造白堠街,建了几十间店,将白堠墟店铺连成一体,从而形成了名副其实的街市。同时还为村民做了许多善事。相传他打造了许多石磨,租给乡人磨豆腐、豆干、米粄等,每天的租金是一块豆干或粄。为支持乡人经商,还提供资金。[200]

致富不忘族人,大埔县令洪先焘以其“义行”,特意为其立传:“杨梦奇,号醒溪。少贫,胸次豁达,每以远大自期。效货殖,家累巨万。子弟中有善经纪者,辄与资本,一时咸赖焉。至立尝业,建祖祠,皆捐赀不吝。以子秩觉,赠中宪大夫。”[201]

而民间传说,梦奇是借其叔父杨缵绪之势致富的。相传杨梦奇年轻时,整天在街上睡屠桌板,无所事事,到处吹拉弹唱,生活困难,为村人所讥。经人指点,梦奇至浙江找到任道员的叔叔杨缵绪,但仍然四处溜达,无所事事。时值乾隆皇帝下江南,运河封航,商人货物无法搬运,损失惨重。有商人得知他是浙江道员的侄子后,就和他商量,只要能让商船放行就给钱。梦奇把事情告诉婶婶后,她同情他,就骗其夫说小孩受惊生病,有鬼作怪,需要有官印才能镇邪。因此用官印在白布上盖了很多印。商人把盖了印的白布搭在船上,河上官兵见后,没有阻拦,梦奇因此赚到了第一笔钱财。赚钱后的他雄心勃勃,到福建去做生油生意,准备收购到潮州去卖,但这一生意已全被潮州商人包了,无法插足。平和县的本家听说侄子来做生意,就把他接到家里,告诉他说还有竹箩一项没有被包。因此在本家的帮助下,他把竹箩全包了。潮州人没办法,只好和他合伙一起做生油生意。后来发现加工烟叶利润更大,就在潮州竹木门开“捷足”烟丝场,从家乡及各地收购烟叶,加工出售,获利丰厚。在家乡盖了大房子和许多店铺。[202]

对照历史,杨缵绪任浙江金衢严道为乾隆十九年至二十二年(1754—1757),乾隆皇帝二十二年春游江南。而杨梦奇早在乾隆五年(1740)就已赚到钱捐买了监生功名。可见梦奇经营烟业致富,非未借助杨缵绪的官势。

另一个大烟商是“下四房”的杨宗擢(1686—1770),又名协强。他生活于一个大家庭中,其父有兄弟八人,自己有兄弟四人。在朋友的帮助下,经营烟业,发家致富,家资巨万。先后于村中盖起了三栋大房子——老楼子、百忍楼、德星堂。死后被族人取谥号“创裕”,以表彰他一生艰苦创业,创造富裕生活的经历。

关于其经商致富,民间有很多传说。相传协强年轻时家境贫寒,除农田耕作外,还以打担为生。一次在往高陂挑担时,在吊梨凹凉亭拾获一支二尺长的旱烟筒。因为人忠厚,便在凉亭等候失主。后果有人前来寻找,问他是否捡到一支精致的铜烟筒。协强答道:“铜的没捡到,金的倒捡到一支。”当失主说明不敢直说的原因后,协强当即奉还。失主系一富商,见协强忠厚老实,遂资助他经商。先开油行,又开烟厂,因而发家致富。[203]

村中还传说,他早年家中一贫如洗,无房居住,协强就住在祖屋“奕世隆居”的厅下。有一年年三十房众祭祖,把他的锅、碗、铺盖等全扔到屋外。协强很生气,就在年三十晚出门。走到庵下时被好友拦下,认为要出门也应过完年再走。年后朋友送他三两银子作本钱,并建议他做香油生意,挑油到各神庙去卖。白堠附近神庙多,求神的多,因而生意不错。赚到钱有了资本后,收购白堠出产的烟叶,开设烟丝场,加工烟丝,运销各地,获利丰厚,因而发家致富。[204]

他经商致富后乐于助人,捐赠祖尝,同时供子孙读书,后来其孙子杨俊章于乾隆五十四年(1789)考中举人。乡人称赞他品德高尚,县志将他列入“耆德”门:

杨宗擢,号健亭,白堠人。少孤家贫,胸次潇洒,不以贫累。及壮,效货殖,家称饶焉。抑然自下,横逆之加,处之泰然。族戚中有求者,应之无吝色。他如建祖祠,增祀业,继绝存亡,周饥赈贫,垂老不倦。以孙俊章登乾隆己酉贤书,援例赠文林郎。卒年八十有五。[205]

鉴于家中住房紧张,致富后的他首先买地基于观音亭后面十字巷东边的小巷子里,于乾隆初年建造了“百忍楼”。之所以以“百忍”为楼名,是协强积累几十年为人处世之经验,要求子孙读书要勤奋刻苦,忍受寂寞;经商要以和为贵,忍让为先。教育儿孙要谦恭礼让,不要惹是生非。认为百事和为贵,“百忍全家福,家和万事兴”。后代子孙多遵循教导,形成经商的传统。[206]

白堠街著名的“益兴”烟庄,则是由下二房杨梦广(1700—?)开办经营的。杨梦广与其父杨成占都是读书人,但没有考取功名,家中生活贫困。杨梦广“少贫亲老,无以为养,遂弃儒就商”[207]。相传在白堠墟下街尾地方与人合伙开大商铺,名为“益兴”烟庄,专营烟叶的收集与批发,并生产烟丝。因为经营得法,获利颇多。于乾隆三十二年(1767),在行弓下地方买地盖房,盖了九厅十八井的“安敦堂”(见图5-2)大屋。该烟庄一直经营至清末,因竞争激烈,转营客栈生意,名为“益兴客栈”。[208]

图5-2 杨梦广所建安敦堂大屋

经过康雍以来社会经济的恢复和发展,至乾隆年间,以韩江干流为中心的粤闽赣南经济区域的形成和发展,海上贸易的兴盛,促进了以白堠为中心的清远河流域经济的发展和繁荣。白堠人充分利用市场网络和经济区域分工,大力发展烟叶种植、加工和运销,不仅给白堠地方社会带来巨大的经济利益,而且为白堠社会文化的发展奠定了坚实的经济基础,对白堠地方社会的发展产生了深远影响,白堠因之成为“大埔最繁荣名胜之乡”[209]。

有关白堠乡的故事 地域史脉络下的乡村社会建构的文章

随着会馆的建立,云南行政性或军事防御城镇的商业人口增加,商业店铺增多,城市商业日益繁荣。在云南与内地的贸易中,内地商人是云南贸易发展的主要载体,他们以会馆为连接,往返于内地与云南市场之间,调节市场有无,沟通商品流通。按照惯例,商品入市须投行方可销售,在会馆的组织和保护下,贩运商免受牙商的盘剥以及其他商人的排挤,他们将众多内地商品运至云南销售。......

2023-10-30

汉以后的江南农业在《史记·货殖列传》中有明确的记载,即“饭稻羹鱼,或火耕而水耨”。这与汉代流行的“用耦犁,二牛三人”耕作制度相比,《牛耕图》中的耕作方式是一大进步。宋文帝元嘉二十一年的诏中有“徐豫土多稻田”之语。稻米业发达的地区,与当时蚕桑业地区基本重叠。......

2023-07-31

香港的建筑业就是在这样的情况下迅速发展。这里还要提到香港建筑业对经济的带动作用。这个过程是漫长和艰苦的,但最后是甜果,香港的建筑企业现在所拥有的技术水平和经验,均领先于周围地区,其管理更达世界级水平。香港的建筑企业在非常严峻的竞争下脱颖而出,主要是在引用新技术和管理上下功夫。总之,香港建筑企业在发展过程中有五点是值得重视的。......

2023-10-20

饮茶之风兴盛,极大地刺激了茶叶的生产和贸易。在瑞昌设立专门的茶叶市场,说明当时瑞昌地区茶叶生产兴盛。茶业经济的勃兴,促进了瑞昌商品市场的繁荣。茶是瑞昌历史上农业经济中首先发展起来的大宗商品,其生产即与市场密切联系起来。茶叶经济的发展,提高了瑞昌地区对政府税收的贡献。瑞昌赤乌场年产税收多少,虽然没有史料记载,但是从政府专设此准县级机构以管理茶叶产销,税收贡献一定不少。......

2023-09-25

如果单从信托公司的数量来看,抗日战争时期是上海华商信托公司极度繁荣时期。[11]在抗日战争前与抗日战争胜利后,华商信托机构的数量从未达到抗日战争时水平。抗日战争期间可以说是华商信托机构发展的“鼎盛时期”。也有小部分是由实业界牵头联合银钱界合作发起的信托公司,如新亚集团下属的新亚信托公司,以及众业、安达信托公司等。......

2023-08-09

客地山林多,竹木资源丰富,水力资源充足,以竹木为原料、以水力为动力的造纸业很早就发展起来。赣南、闽西都以产纸闻名。明嘉靖间,造纸工艺有了很大改进,造纸业才得到较大发展。[66]在长汀、连城、归化等地,随着造纸业的兴盛,很多人被卷进造纸业中,稍有资本者成为槽户,没有资本或资本不足者就被雇用当纸工。晚清至民国初年,汀州各县造纸业收入之高,卷进造纸手工业的劳力之多,在各行业中应称第一。......

2023-08-23

表1-1制造业发展历程随着计算机的问世,机械制造业大体沿着两条路线发展:一是传统制造技术的发展,二是借助计算机和数字控制科学的智能制造技术与系统的发展。如今,人类社会的制造业已从机械化全面迈向智能化、个性化,“私人定制”式工业生产将成为最新一次技术革命的主要标志。综上所述,中国制造业急需一场革命性的转型升级。......

2023-06-23

译文治国的根本在于发展农业,一定要做好播种与收割这些农活。春收获夏除草秋积肥冬播种故事小屋农业始祖后稷的传说距今约四千多年前,炎帝后裔有邰氏的女儿姜螈,在外出散步时,无意中踏进了地上的一个巨人足迹,后来就怀孕生子。弃从小就喜欢农艺,常常研究农业技术。弃并不满足于这些发现,他反复思考、观察,继续探索种植作物的方法。人们都非常感谢弃,尊称他为“农业始祖”。......

2023-07-28

相关推荐