在白堠村口的西山下地方,原有一座“义祠”,专门祭祀“义勇公”,相传建于明末清初。及三路夹攻,五人膺背受敌,众救不及,遂被害。乡民在五人牺牲后,专门设神牌供奉于村中社庙,名曰“义勇公”。“义勇公”形象的确立,塑造了白堠人“义”的品格,从而完全改变了明嘉靖年间“贼巢”的社会形象。......

2023-08-30

从顺治到雍正时期,为在全国建立稳定的统治秩序,清政府对建构宗族采取鼓励和扶植政策。顺治九年(1652)颁布的《上谕》,康熙九年颁布的《上谕十六条》,反映了清朝最高统治者提倡儒家的孝、悌,并把它作为安定基层社会的指导思想,而建构宗族正是实现这种目的的理想组织。

清朝建国之初,为稳定社会秩序,借鉴明朝的治国经验,仍实行“以孝治天下”的伦理政治,继续采取教化的方针。顺治九年,清廷颁布《上谕》,将朱元璋的《圣谕六言》——“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为”——调整二字(将第二句的“尊”改作“恭”,第六句的“毋”改作“无”),颁行各省。[148]《上谕》内容与儒家宗法伦理思想一致,希望尽快恢复儒家正统的礼制社会,以规范士庶言行。

康熙九年(1670),清政府又向全国颁布《上谕十六条》。内容是:“敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全善良,诫窝逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命。”要求各地士绅进行宣讲,以“尚德缓刑,化民成俗”[149],建立起上下贵贱有等、秩序井然的社会。

“上谕”规定士绅要“敦孝弟”“笃宗族”“和乡党”“隆学校”“黜异端”“讲法律”“明礼让”“训子孙”等,这些要求与士绅的政治抱负和社会理想是一致的,是士绅对基层社会所应承担的责任。因而一方面要求他们尊奉儒家的社会价值观,以身作则,给普通庶民做出表率,具体实践教化;另一方面明确提出了宗族的合法性,为宗族组织的发展指明了具体方向。从而促使士绅在乡村社会组织宗族,教化民众,进一步发展宗族社会。

康熙二十八年,康熙在一个案件的奏折上批示:“族长不能教训子孙,问绞罪。”[150]明确了族长有教训族人的权力和责任,实际上是进一步倡导发展宗族制度。至雍正年间,雍正皇帝很重视《上谕十六条》,对其逐条解释,成为洋洋万言的《圣谕广训》,并于雍正二年(1724)向天下颁布,要求各地官员和乡约向百姓宣讲。其中在“笃宗族以昭雍睦”条中,提出的具体措施是“立家庙以荐烝尝,设家塾以课子弟,置义田以瞻贫乏,修族谱以联疏远。”[151]体现了他扶持族权、发展宗族组织、重视乡村社会建设的态度。雍正四年、七年、十年、十一年,均有把“族长”“族正”的职能加入律例的举措,说明宗族制度得到国家权力的支持与法律的肯定。[152]雍正皇帝鼓励宗族活动,宣讲《圣谕广训》,倡导移风易俗,表彰节孝,提倡社会救济,为建构和发展宗族提供了指导。

面对人口的压力,社会秩序的混乱,族人的纷纷外迁,白堠士绅们充分利用国家政策,以传统儒家所提倡的宗法伦理为指导,大力进行宗族建设,建祠堂、宗子主祭、修族谱、定族规、创族产,建构起了一套宗族组织网络,实现了宗族制度化,为地方社会的发展奠定了社会基础。

1.合族祠的建设

这一时期,由于人口的逐渐增加,各姓士绅为统合族人,纷纷建祠合族,建构宗族。

杨氏四世祖的宗祠在杨士薰主导下,于康熙六年(1667)重建,并定期祭祀祖先,杨氏宗族得以重新确立。但随着族人日增,所建为小宗祠而非大宗祠,因而如何统合全体族人,成为一大问题。为此,士绅们决定创建大宗祠。乃仿效重建小宗祠的办法,由杨士薰负责。但杨士薰未果而逝,最后由其子进士杨之徐继承父志,于康熙二十八年建成大宗祠:

大宗祠未建,始、二、三世列祖暂同岁祀于有庆堂,族人犹以为憾。欲与逸叟公之孙合商建造,而苦于其房之人稀力微也。不得已,以始祖祀田停祭,累积亦如清隐公故事。至康熙戊辰(1688),获息百余,吾父方与族之人商度经始,而适天夺之速。余乃继父之志,次年己巳,谋举于族众,卜筑而堂构之,迎始、二、三世祖敬祀焉。而有庆堂,永为清隐公专祠。[153]

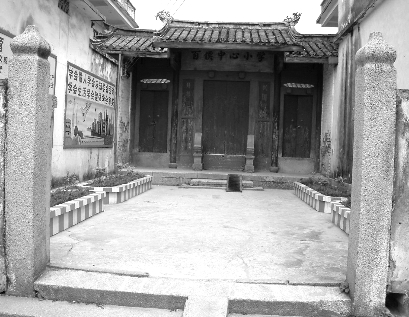

创建大宗祠(见图4-3),“奉始二、三世祖,崇祀大宗,以展两房孝思”[154]。把大宗祠作为始、二、三世祖的专祠,定期组织族人进行祭祀,从而将杨氏两大房派统而合一。虽然大房“人稀力微”,但将全族统一于始祖之下,具有重要的象征意义。通过建宗祠祭始祖,宗族内部的上下、尊卑观念得到巩固,宗族意识加强,宗族内部的团结得到强化。

士绅们依据传统儒家伦理,建造了小宗、大宗等一系列祠堂。对于这些祠堂之间的关系,建祠主持人之一的杨之徐有明确的表达:“自始祖至三世祀于大宗,四世至七世祀于小宗,而自九世至十二世悉萃祀于八世新洋之祠,以妥以侑,罔有怨恫。仁孝之思,复何憾焉!”[155]反映了清初杨氏建造祠堂的原则和指导思想。即体现了他们坚持代代设祭、“五世则迁”的传统儒家的小宗原则,同时又设立大宗祭祀始祖,体现合族收族的原则。

图4-3 杨氏大宗祠(1910年代后白堠小学设于祠内)

至康熙五十五年(1716)前,杨之徐还坚持传统的大小宗原则,认为:“古者有百世不迁之宗,有五世则迁之宗,循分致恪,毫无假借。”并对当时社会普遍流行的不分大小宗而合祭之制持批评态度:“今则士庶之家,虽无庙制鼎立,而得合十数世之祖先,悉为设主陈祭,分疑于僭。”[156]认为他们合祭十数世之祖,依据儒家伦理,“分疑于僭”,是僭越。

但随着宗族成员的不断增加,而祠堂神位有限,经费不足,为满足不断增加的祖先神牌的需要,此时的杨之徐等人也开始变通,采用不分大小宗合祭之法:“今之人皆用之,吾何为独不然云?”[157]

因此康熙五十五年其兄贡生杨鲲云把八世祖杨淮所遗留下来的大书斋改造成思孝堂后,于中堂设为祠堂,“以其上下二堂为十三、十四两代公祠,其五六七世之私祀于新洋祠者,亦移置其中”[158]。思孝堂所祀之祖先神位,从五世至十四世,与以前完全不同,体现了合族的观念。反映了士绅所坚持的传统伦理观念,因应社会的需要、时代的变化,也不断进行调整和变通。

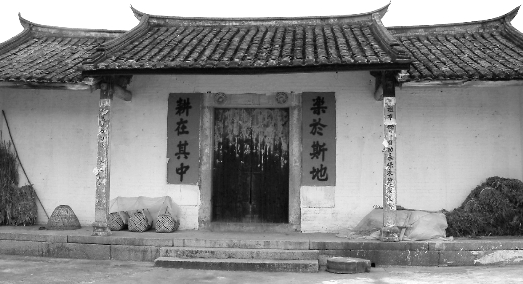

而萧氏士绅统合族人的最突出表现是改建大小宗祠,建构成“鸳鸯祠”(见图4-4、4-5、4-6)。康熙三十年,萧翱材之弟、族长萧翙材将小宗祠移建于望楼下大宗祠右侧。大宗祠、小宗祠并列在一起,乡人俗称“鸳鸯祠”。[159]“我族小宗,乃四世祖乐耕公专祠,以康熙元年(1662)创建于本村乾上湖洋田。坐址卑下,春水涌溢,往日拜跪无所,不能成礼。康熙三十年,族人谋建于大宗侧。时大宗将圯,就地经营。两祠鼎建,以大宗居左,小宗居右,昭穆得宜,享祀不忒。”[160]乡人用通俗的语言,形象地表达了大小宗祠之间昭穆有序的紧密关系。每当春秋祭期,子孙便齐集“鸳鸯祠”。“子若孙蝉联鱼雅,序列拜献,以共展水木之思者也。”[161]达到统合族人的效果。

图4-4 侯北萧氏鸳鸯祠

图4-5 侯北萧氏大宗祠椒远堂

图4-6 侯北萧氏小宗祠心藏堂

同时,为尊祖敬宗的需要,萧氏重建或新建了许多房祠。如康熙二十四年(1685),将六世祖正直公之私室改建为正直公祠;康熙二十九年,将五世祖萧伟的既勤堂居室重建为祠堂;康熙三十二年,修复万历十二年(1584)萧文明所建燕及堂。

丘氏所建的第一座祠堂,是康熙五十二年由生员丘城东等人以四世祖诚直公为神主建起来的。建祠堂的目的,就是以祖宗的名义聚合族人。“祖祠之建也,所妥先灵,亦所以萃子孙之精神,以致之肸響之际者也。故为之序其昭穆,别其长幼,使子孙咸与庙中者,皆得一本之义,以敦崇其先祖,而厚爱乎宗族,不亦制之善乎!”[162]为此,虽然名为四世祖祠,但却把始迁祖以下神主全置于其中。“虽然,此四世祠也,尔时大宗未建,故并祀始祖以下神主于中堂。旁仍列从屋,为子孙居处之所,而顾曰‘惇叙堂’。盖睦族所以敬祖,登斯堂也,能不念先祖神灵,而忍自外于一本之谊乎!”[163]希望以此达到敬宗睦族、“保世滋大”的目的。

池氏始祖祠堂名为肇祯堂,相传建自宋代,后毁于兵火。实际正式建祠始于康熙四十六年。“始祖念三公祠,前有仁斋公(池锡元)记,后有巧廷公(池榘)记,则知大宗自宋有之。元末明初,故址已被兵火烬毁。后聊筑一祠以祀之。至国朝康熙丁亥(四十六年)间,修筑二堂三进。”[164]

各族在祠堂建立后,为了发挥统合族人的社会功能,每年春秋定期举行祭祀活动。为保证祭祀活动的进行,还特意制订了祭规。下以萧氏祭规为例。

萧氏宗祠在族绅萧其宽康熙五十年(1711)捐出“分仔”作为全族公尝[165]后,大小宗祠拥有了固定的资产,每年的祭祖仪式得以正常举行。为规范族人行为,萧其宽之子萧俊章订立了《祭规》十二条:

一,始、二、三世烝尝,除天塔里及鲇坑两处田租当为公费,其余各处租石俱系祭祀用,不得以别事扯,致贻失祭。

一,理尝事人,凡遇祭期,前二日着人洁扫祠堂沟池、墙壁,除黝垩。次早焚香、点茶、燃灯,设香案于大门之前,置斋戒牌于案上,门首挂红。

一,祭期前一日午后宰牲,其应用茶酒、茶杯、茶匙、茶果、茅沙碗、水盆、桌围、椅褥、器皿等项,并次早献茶及汤饭,俱理事人办备。

一,祭期前一日午后宰牲,理事人将粢盛庶品等项到祠。宰牲后,将猪、羊经纠仪称过。是晚理事人务在祠内守宿。于鸡初唱放头炮,点齐席款,并带烛台。鸡次唱,发二炮,祭席要齐到。三唱,发三炮,起祭,不得怠慢。礼祝、执事人等,亦必于二炮齐到。如迟者,以不敬论罚。

一,与祭子孙,亦必于二炮齐集,各整衣冠,不得科头跣足。到祠后宜肃静畏谨,伺候行礼。如在祠喧哗放肆,及祭毕方至者,当众斥出,不许与席。

一,祭祀必诚敬,乃有以感格于神明。往见与祭者入庙无敬谨之心,临祭多惰慢之气,甚而立不正,跪不肃,祭未毕而出位,闲耍谑谈,洋洋如在之谓何?今后如有复蹈此者,纠议巡获,即时逐出。恃强者,众拿当祖前重责。

一,主祭一人,分献二人,通赞一人,引赞二人,执事四人,俱就到祠绅衿拈阄定之;

一,祭席定二十五张。除中堂二张系理尝人备办,余择各房诚敬孝思子孙二十三人各办一席,每席发谷若干,以特价酌定。如事关不得已,权宜减祭,其中堂二席亦要尝内办出应祭。祭毕,为主祭、分献、礼祝、执纠及理尝者坐,余不得混越;

一,祭毕而燕(宴),每席期坐八人。中堂二席定议为主祭、分献、礼祝、执事及董理人坐,其余席除绅衿不拘年外,以齿序之,不以昭穆之分限也;

一,遇祭期,前十日董理将现在老人、绅衿,除远出经商及在任居官者不开外,照年份推足坐席人数,列单贴于祠堂,以便传知与祭;

一,猪、羊祭毕,绅与八十以上同发胙,衿与七十以上同发胙。至绅、衿寿居七八十者,胙倍之。但俱要到祠拜祖,方准发胙。如绅衿六十以下,只来看宰牲,临祭不到者,胙不准发;

一,糍粄祭品,祭毕,三十以上未坐席者,到祠拜祖,依名单均发。[166]

祭规规定了经费来源、祭祀程序、组织原则、注意事项等,内容详细,要求严格,成为祭祖活动的准则。整个祭祀活动由族中士绅主导,主持祭祀的主祭、分献、通赞、引赞、执事,均由“到祠绅衿拈阄定之”。活动以儒家伦理为准则,以尊祖敬宗为原则,强调贵贱、尊卑的等级观念,由纠仪监督整个仪式的进行。通过祭规,将祭祀仪式制度化,强化宗族组织,增强内部团结,从而达到收族的目的。

这一时期,不仅白堠各姓为重建宗族普遍修建了祠堂,而且在清远河流域,乃至岭南地区,都是一种普遍现象。[167]随着康熙以后的粮户归宗,尤其是这一时期大埔科举得到较快发展,各地涌现了一批士绅。在士绅重建宗族活动的推动下,各地纷纷建祠祭祖,建构宗族。如湖寮蓝、罗、吴等姓,均于康熙中期建立大宗祠,双坑何姓于康熙五十年(1711)建大宗祠。至乾隆初年,大埔各地村民已多聚族而居,祠堂之设已相当普遍。“邑民多聚族而居,族必有祠。”[168]不过,各地建祠合族的原因各不相同。如沿海地区,在“迁海”复界后,建祠的目的主要是重构宗族,而非控制族人。[169]

2.宗子主祭及制度调整

在重建宗族过程中,白堠杨、萧等都注意模仿茶阳饶氏的做法,以始迁祖为始祖,以分房祖为小宗,建立起大宗连小宗的构架。

明末茶阳乡官饶相建构大小宗的依据,在他对饶平进士陈天资隆庆五年(1571)十二月为饶氏宗族撰写的《小宗祠堂碑记》所作按语中有明确的表达:

一族之中,大宗止是一人,小宗无数,此古者之宗法也。后世仕无世官,欲求诸侯之别子为始祖,则不可得矣;官无世禄,欲求圭田而后祀,亦不可得矣。事因世移,礼以义起。故本族特以始迁之祖为始祖,继始祖之正派为大宗。其余分支派别,凡有力能创建祠堂祀田,其嫡长子孙以世承祀,皆可以为小宗。礼义相先,情爱相孚,贫乏相周,患难相恤,岂不为衣冠之族淳厚之俗哉!若不知此义,虽一时致身富贵,爵位轩昂,储蓄充滥。易世之后,无宗法以联之,礼义以率之,其子孙相倾以势,相残以利,盖虽骨肉之亲,亦相视如途人矣。国无善治,家无厚俗,咸由此也。呜呼,立宗祀先之时义大矣哉![170]

所谓“事因世移,礼以义起”,就是说“礼”是根据“义”来的。而“义”就是实践,所谓“义者,宜也”。因事制宜、因人制宜,根据实践的发展,来创造意义。由于时代变化,要重建宗族,便只有变通传统义礼,以始迁之祖为始祖,以继承始祖的嫡长子为大宗,其他分支派别都是小宗。“宗法以联之,礼义以率之”,以大宗统小宗,大宗小宗相联属,通过提倡“礼义相先,情爱相孚,贫乏相周,患难相恤”,从而建立起讲究淳厚习俗的“衣冠之族”。否则,即使出身富贵,但“其子孙相倾以势,相残以利,盖虽骨肉之亲,亦相视如途人”,难免不成为“豪强之族”[171],给地方社会带来不安定因素。通过确立大小宗祭祀祖先的形式确定宗族内部的关系,建立起宗族内部的礼仪道德关系,从这个意义上说,正如饶相所说:“立宗祀先之时义大矣哉!”

宗祠建起来后,以士绅为代表的宗族领袖组织族人定期进行祭祀活动。《礼记·曲礼下》规定:“支子不祭,祭必先宗子。”依传统儒家礼仪,大、小宗子作为不同祖先的继承人,拥有对不同祖先的祭祀权,是大、小宗的主祭者,其他庶子没有祭祀权。

白堠杨氏在康熙六年建起小宗、康熙二十八(1689)年建起大宗后,也以宗子主祭。宗子的选择,仍以血缘出身为依据。大宗宗长由大宗守素公房嫡长子充任,小宗宗子由小宗长房裕后公房嫡长子充任,各房派宗子由本房嫡长子充任。在康熙中期充任大宗宗子是十二世杨士耀(1663—1712)。后再传至协佑、一喜、正章,至十七世杨兴农,“大宗祠宗孙,卒道光十八年,不传”[172]。《白虎通·德论》云:“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以统理族人者也。”杨氏也以大宗宗子统率小宗子,小宗宗子统率族人,从而使整个宗族连为一体。

《仪礼·丧服》要求昆弟“异居而同财,有余则归之宗,不足则资之宗”,规定宗子有财产管理权。康熙十六年族长杨士薰清理小宗清隐公祀业时,共立账簿五本,其中一本“付宗子”收执。[173]表明杨氏的宗子也参与尝产的管理。

杨氏依照儒家经典,模仿古制,以宗子主祭,参与宗族管理,确立了宗子在宗族中的角色和地位,建构了宗族内部等而有序的社会秩序。因此杨之徐在康熙四十七年不无自豪地说:“吾埔邑世族大家,所在都有。独宗子主祭,吾族于古道为近。”[174]认为杨氏宗族在整个大埔各族中,实行的宗子之制最符合儒家传统。当然只是“近”,与古代宗子制相比较,已发生了根本性的变化。如宗子并没有得到族人财产“余则归之宗”的好处,经济地位没有改变。

宗子贵为一族主器,虽身份特别,但如果社会活动能力差,经济状况恶劣,则成为承担族务、整合族人的士绅们的一大负担。

如小宗宗子杨志清,其父虽曾任冠带约正,但本人无身份、地位,只是一介贫民。在杨之徐等士绅的扶持下,虽取得一定社会地位,但开始可能并不住在村中。在堠南中村的孝庆堂立有他于康熙四十四年(1705)买房的碑刻:

六世祖沉笃公遗宅中村,十二世孙满侯有屋间,康熙乙酉年卖与淳笃公十三世孙志清、志南。(志清、志南)因无厅堂祀祖,贴上银拾两,将八世至十二世神主送入沉笃公神龛合祀,议定祀至十三世止。日后清等子孙,不得因祖祀于此,视祖堂为有公之业。立碑永记。

康熙乙酉年(四十四年)夏月十月合众立石。[175]

按:满侯即士喜(1637—1712),为沉笃公六世孙。志清、志高为淳笃公七世孙。淳笃、沉笃为小宗长房五世裕后公(杨华)的两个儿子——珪、玉的谥号。淳笃为大房,沉笃为二房,孝庆堂是裕后公的专祠。

依此碑记,大致可推知:大房十三世的志清、志高兄弟于康熙四十四年在中村买了二房六世祖沉笃公所遗传属于杨满侯的房子,但所买可能是横屋或者附屋,没有厅堂,因而没有地方设置祖宗牌位祭祖,就贴上10两银子把八世至十二世祖宗神主牌位送至所买房屋的上厅沉笃公祠中,与二房祖宗神牌合祀。为避免以后志清的子孙发生纠纷,因而特意立此碑记,以明确产权。

志清虽贵为宗子,且在村中买了房,但其经济贫困,买房后却无钱娶妻。康熙四十七年,族长杨之徐认为宗子无妇,于祖德有损,为此自任首事,特意组织了一次募捐活动,募钱为其娶妻。“吾族小宗祠宗子贫不能娶,府君(之徐)慨然曰:‘宗子无妇,吾祖其曷以慰?’为倡议募赠。”[176]在杨之徐亲自撰写的募捐序言《募宗子娶妇小引》中,体现了他对宗子主祭的看法及整个事件的原委:

古者家法,最重宗子。宗子者,上承祖祧之重,而主鬯是凭;下统族性之尊,而出入禀命者也。故宗子重而家法崇,犹之世臣立而国道昌,事有殊科,理无二致。降自末世,此道不讲久矣。吾埔邑世族大家,所在都有。独宗子主祭,吾族于古道为近。迩年来族众和睦,礼行讼息,彬彬称盛焉。然而顾念宗子孑然一身,年逾四十,未有家室,我四世祖清隐公能勿睹之心怆乎?夫以祖德之盛如吾族,人丁蕃衍如吾族,礼行讼息之彬彬如吾族,乃宗子犹然鳏夫,不能共相扶掖,坐视如路人,稍有心者所不忍也。闻之集腋成裘,众擎易举,虽艰大且不难为。况于为宗子娶一妇,费不过三十金。而以众力成之,非韩子所云一举手一投足之劳,费一朝之享而足者哉!某用是不揣微诚,愿为首事。告我同志,各发慈悲,彼修斋念佛,布桥施路,非不美也。方之乎此,厥功尤巨!伏愿上体祖心,幸勿吝铢锱之滴;下恤宗谊,庶不愧行苇之赓。[177]

随着康熙以后的“粮户归宗”,尤其是各地士绅的宗族重建活动后,聚族而居成为社会普遍现象。“邑民多聚族而居,族必有祠,祠必有祭。祭则以宗子主鬯,其期或以立春,或以春秋二仲,或以冬至,其仪悉遵朱子家礼。”[178]依朱子家礼,各宗族定期组织的祭祖活动,都由宗子主持。但从杨之徐的《募宗子娶妇小引》可知,当时大埔各地世家大族的宗子主祭活动,以白堠杨氏最合古意,于古代儒家礼仪最为贴近。当时杨氏宗族人丁蕃衍,礼行讼息,族人之间彬彬有礼,杨之徐认为这是“祖德之盛”的结果。“不孝有三,无后为大”,与祖宗最近的宗子年近四十却还是单身,这不能不引起族长杨之徐的忧虑。《礼记·曾子问》言,宗子虽年七十,若无主妇,亦必须为之娶妇。为此,在“引言”中,杨之徐从宗子于礼制的重要性以及祖德保佑宗族兴盛的角度,强调资助宗子娶妇,比起族人热衷的“修斋念佛,布桥施路”意义更为重大,是“上体祖心”“下恤宗谊”的善举。

但募捐的结果,还不到30两,不够娶妻,表明当时族人对宗子并不看重。最后还是族长杨之徐出面,“厚馈以成其婚配”,[179]娶妻张氏(1684—1760)。后来生子良珠、良玉,总算传下一脉。[180]

堠南池氏于康熙四十六年(1707)建大宗祠肇祯堂后,也由宗子主祭,一直延续至民国。

被白堠各族引为典范的茶阳饶氏,因宗子多出身低贱,且卷产逃走,因此至康熙十年,“合族商议,择族中贤萧者”立为宗孙,“以承始祖及五世香火,并承大宗里长”。[181]从族人中挑选被认为是“贤”与“萧”者担任宗子,而不再延续以往的按天然血缘关系继承,对传统祭祀礼仪作了相应的变动。

堠北萧氏的祭仪在康乾年间也发生了很大变化,主祭者不是宗子,而与茶阳饶氏一样,是选择“贤与萧者”。雍乾年间萧俊章所立《族规》十条,其中第一条即“立宗子”:

立宗子,所以统族也。传曰:“井田废而天下无善俗,宗法废而天下无世家。”张子西铭曰:“宗子有家相。”家相云者,则房长、家长之谓也。事无所统系则乱,故必立宗子、家相以管摄之。而为宗为长者,必先能守礼法。法器量,无树私恩,无蓄私怨,而后服众也。故始立必择其贤者,后有变节,则更择以易之。

凡宗庙祭祀,必以宗子为主祭。按:《莫氏家训》云:“或宗子外出,遇祭期不及抵家者,以次代之。”祝文中必注明:几世宗孙某有事外出,几世支孙某摄行祀事。如其次不能,主鬯又当推族之显达而尊贤者,权行祀礼,庶衣冠瞻视有可观。[182]

萧氏以贤者为宗子,而且可以变更,“后有变节,则更择以易之”。其职责不仅仅是主持祭祀,还要“统族”,和房长、家长一起管理族中事务,是宗族中的最高统治者,因而实际上又是族长。祭祀时如果宗子不在,则以“显达而尊贵者”主祭。

常建华在所著《宗族志》中认为:“清代的宗子,其权限基本上限于主祭,是宗族的象征,而管理则由族长负责。众多的宗族是由族长主祭,集宗子权于一身,不另设宗子。族长总管族务,掌握词堂,是宗族的最高领导人。所以清人说,‘今俗专重族长’。”[183]似乎宗子在清代已不多见,也不重要。但在白堠这个山区,我们还是看到乡村的士绅们为建立符合传统儒家伦理的种种努力,虽然族长尤其是士绅掌握着宗族大权,但宗子的角色一直保留。

白堠各姓不同的主祭方式,显示了传统宗法制度在地方社会的实际情形的复杂多样性。各宗族根据历史经验、宗族发展情形以及对儒家伦理的认识和理解,选择最适合自己的宗族伦理制度,对于确立儒家伦理观念,建构社会等级秩序,推动社会变革,具有重要的社会意义。

白堠祭仪的变化,体现了大埔地方社会礼仪的重大变迁。在嘉靖年间,大埔县“祠堂之祭,一二士夫家间有行之者,余皆俗节奉荐而已”。乡村社会比较松散,士绅通过祠堂进行敬宗收族现象并不普遍,所谓“大埔简朴,犹有古风”[184]。经过明末清初的社会动乱,士绅以祠堂作为合族的工具,至康熙初年情况发生很大变化。祭礼成为普通士大夫所遵循的礼仪了:“祠堂之祭,士夫家或以立春,或以二仲。”[185]在白堠等地士绅的推动下,至乾隆初年,各宗族普遍建立了祠堂,并定期组织祭祀活动。祭祀活动依朱子家礼,以宗子主持。[186]整个礼仪制度发生了根本性的变化,儒家伦理已成为百姓日常生活的一部分。表明士绅在这一时期推行儒家伦理的庶民化过程中,取得显著成效,以宗子为主祭的祭礼实现了普及化。

宗子主祭,对于统合族人,建立上下尊卑、昭穆得宜的家族等级观念,具有重要意义。宗子主祭习俗的形成,是随着士绅建构乡村宗族而确立,并随社会变迁而不断变化。

3.编修族谱

为使族人清本源、明世系、分昭穆、定尊卑,康熙五十五年(1716),杨氏编印了白堠第一部族谱。关于族谱的作用,杨之徐在康熙三十一年应同年何衍周之请为肇庆何氏所作《何氏族谱序》中言:“大学有言,平天下在治国,治国先齐家。族之有谱,其世系明秩而不可紊,其情思关切而不可离,谱亦齐家之一政也。族谱之作,不綦重哉!”[187]把编族谱作为“齐家”统合族人的重要举措。康熙五十五年自己家族修谱时,杨之徐又作了进一步的发挥:

族曷为乎谱?亲亲也。谱曷为乎亲?亲一本也。天地之生万物,其理一本,其分万殊。虽殊之,而卒无可殊也。祖宗之于子孙亦然,汇其万殊而归于一本,则谱之谓也。苏老泉曰:“观吾谱者,孝悌之心可以油然生矣。”岂孝悌之果生于谱哉?盖知同谱之义,必尽知合爱合敬之道。居常则相亲睦,患难则相赈恤。此谱同,此义同。如一人之身,耳目手足自相扶持救护,保其安康而永其性命焉耳。”[188]

不仅仅是把族谱看作家史,而且特别强调它的社会功能。杨氏在康熙以前人数不多,因而没有修族谱。“自始祖迄今,十六世矣。十世以前,族人稀少,虽无谱,犹寥寥可数。”但“此数世之内,蕃衍盈千。出入相过,几如途之人,漠不相识。不有谱以联属之,系派亲疏,势将散乱而不理”[189]。自清初以来,族人繁衍较快,但人情淡薄,引起了绅耆们的忧虑。杨之徐想修撰,但因头绪太多而未果。最后由“勤劳祖事”的贡生杨鲲云于康熙五十五年(1716)修成。[190]

其修撰过程和具体做法,杨鲲云在序言中有交代:

乃于综理烝尝之暇,取前人旧谱,忝酌再三。仍复旁咨博采,夙夜手辑,凡六阅月乃成稿。以呈之宗族耆老,佥曰:“是宜授梓。”然余窃有惧。余固陋无文,恐族谱之无传也。不惮劳苦,以辑于成,亦第明其世系,清其祀业,录其旧文而已,匪能润泽而光美之也。[191]

杨鲲云非常谦虚地认为所修之谱只是“录其旧文而已,匪能润泽而光美之”。但其兄杨之徐在为该谱作序时,非常肯定其修撰质量和社会价值:

文质而系明,派繁而事核。无夸张,无粉饰,传信无传疑,谱之善经也。无详亲而略疏,无尊贵而无侮贱,无乖遗其名分而党同伐异,谱之公政也。嫡庶以严,幽明以秩,褒善而劝者,谱之明效也。信善哉,吾何间焉!披谱而观,派而别之,万殊列矣。溯而上之,一本昭矣。群知立爱立敬,维亲亲之谊于不衰。一本万殊,一以贯之矣。[192]

认为汇集各派子孙的族谱如同天地万物一本万殊一样,虽有分支派别,但都是传自一个祖宗,都是开基祖的子孙,因而族人观谱时“孝悌之心可以油然生”。因此修谱的目的,主要还是为了道德的考量,是以建立族人符合社会规范的道德为出发点。在开基始祖的“旗帜”下,明世系,定昭穆,确立上下、尊卑的等级关系,建立乡村社会秩序。

族谱所载内容,有世次、科名、仕宦、志铭、传记、诔章等,都符合儒家义理,正如杨之徐同年郑际泰所撰《叙》所言:

其叙世次,则昭穆不紊;其列科名、仕宦、隐逸,则出处明;其纪功表行,载以志铬、传记、诔章,则人物得有千古。至于祠宇废兴之由,祀产盈亏之故,一一胪列明备。于以穷本,于以达爱,于以示后,甚盛举也。吾于二兄见仁人孝子之心焉。[193]

后来在乾隆二十六年(1761)续谱时,杨缵绪对这一体例评价亦相当高:

杨氏族谱之刻昉,于康熙丙申岁先伯父学正公独力编纂,六阅月而告成。支分派别,明信可征,昭穆世次,秩然不紊。祠有记,祀田有考。载恩命以重显扬,立谱传以褒旧德。科甲、黉序、仕宦则有题名、总录,以著人文之盛。呜呼,备矣![194]

对于其团聚族人的社会作用,明通进士杨缵烈也予以了相当高的评价:

康熙五十五年(1716),伯父乡副沧腾先生,经营历代祀业。念族人繁衍,而旧谱荒略,不无以萃其涣而聚其类也。咨于族中父老,取旧谱而增修之。远搜近采,独肩其任,六阅月而竣事。事例详明,视旧谱不啻倍蓰过焉。付之剞氏,俾族之人家置一部。昭穆犁然,而礼让挛如,其设心甚仁,而用力甚劬。[195]

这次修谱,其目的是为了通过族谱这一载体,将族人团聚于开基祖的名义之下,并通过订立谱规、族规,对族人产生约束作用。

4.制定族规

随着白堠科举的崛起,考中科举者即上升为社会上层,权势日重,名望日高,对他姓的威胁也越大。如何处理与社区他姓的关系,成为非常敏感的问题。各族士绅非常注意自己的行为,并厘定族规,约束本族子弟。

萧翱材在考中进士后,担心子弟以势欺人,特意从京城写信告诫其弟翙材:“自今以后,益务存心做人。交朋处事,切不可有吾家进士著于胸中,以致长傲败德,恣贪陨行。贻尤不独在兄一身也,敬之戒之。至于梓里亲朋,只宜处于谦厚。家务一切,加意俭约……勿作官家模样。”[196]杨士薰在儿子杨之徐考中进士后,也告诫诸子:“切勿以门第骄人,失尔父谦守素行。”及训诫房族,“亦如之”[197]。杨缵绪中进士被选翰林后,其父杨之徐特意贴出《告白》,严禁族中“无耻之辈,假借新科名势,哧骗平民”[198]。

为使宗族管理制度化,各族先后制定了族规家法。康熙五十五年(1716),杨之徐二兄杨鲲云编成《杨氏族谱》,杨之徐特赋诗一首,其中有言:“族谱繁能核,家规肃而良。”[199]对于白堠杨氏所订完善的族规褒扬有加。对于族人违反族规之事,则严惩不贷。比较典型的事例,是将举人杨润时之子杨待裁驱逐出族。

雍正三年(1725)三月十五日,一年前去参加会试而病死于北京的举人杨润时的棺榇终于运回来了,但扶榇归来的长子杨待裁却被族长杨之徐下了驱逐出族的命令——大宗祠门口贴上了《逐待裁帖》:

协吕之长子待裁,万里迎柩,花销扶榇之金;亲友寄托,干没义助之财。由前言之为不孝,由后言之为不仁。忘却衰绖鸣哀,闲游苏杭浪迹;不顾榇魂凄寂,妄称贾客生涯。害理忌心,于斯极矣。祖堂薄责,不足蔽辜。今伊父榇已归,理合家法行逐。乱臣贼子,既不齿于人群;乡党宗祠,岂可容其托足。自今行逐之后,如敢仍入祠祭,睹然面目,败坏伦风,宜共伸义愤之诛,庶少泄九原之恨![200]

杨待裁之父杨润时,字协吕,是杨之徐堂兄杨之裕的儿子。“沉潛笃学,精制举业。二十五岁采芹,三十岁食饩,科岁试屡列前茅。家贫不治生产,惟教授生徒以自给。”康熙五十年(1711)与堂侄杨辉玉及堠北的姻亲萧宸捷三人同时考中举人,这是大埔也是白堠第一次,使白堠声名大噪,为杨氏宗族争得了名誉。但后来的功名之路相当不顺利,并在最后一次会试期间病死于北京,付出了生命的代价。“六上公车,数奇不偶,而志不少挫。”“雍正癸卯(元年)恩科,八月会试后得病。次年春,卒于京师。文章憎命达,士论惜之。享年五十有九,举丈夫子七人。”[201]家中人口众多,家底又薄,因而在杨润时死于北京后,其子杨待裁于雍正二年(1724)五月十二日跟随入京会试的杨崇垣前往“扶榇”,经费是由宗族和亲友资助的。但他在扶榇归家的路上,却不顾重孝在身,以做生意为借口,跑到繁华的苏州、杭州去游玩,花销了亲友的资助,影响了行程。雍正三年二月,杨之徐只好再派人前往接应,“遣刘叔琰同子攸往赣,接运协吕归梓”,三月十五日,“协吕侄榇还乡”。[202]来回的整个行程花了十个多月。而堠北的翰林萧宸捷于雍正二年十一月也死于北京,其子去扶榇回来仅用五个多月。特别是待裁在苏州、扬州的行为引起公愤,被认为是“不孝”“不仁”,是“乱臣贼子”,“败坏伦风”。因而杨之徐依据家法,贴出“逐帖”,将他驱逐出族,永世不得入祠。

相传他被逐出族后,无法在白堠附近立足,被迫与妻儿一起迁居惠州。后来死在那里,再也没有回来。[203]

5.设立族产

明清时期的族产,有义田、义庄、祭田、墓田、义学田等各种名称。在白堠,最常见者为尝产。所谓尝产,即宗族主要用于祭祀祖先的公有财产,也即传统所称的烝尝:“秋祭曰尝,冬祭曰烝。”[204]因多表现为田地,故又俗称祀田。

尝产有公尝和私尝之分。所谓公尝,即全族人都有份的尝产。私尝即部分人共有的尝产。尝产作为宗族的经济基础,备受研究者关注,如张研的《清代族田与基层社会结构》[205],李文治、江太新的《中国宗法宗族制和族田义庄》[206]等,有较深入的研究,但都未区分公尝和私尝,而统一作为族田处理。当然,“公”与“私”是相对的,因对比的对象而有变化。对此郑振满已有详论[207],恕不赘述。关于尝产的社会作用,弗里德曼(Maurice Freedman)把宗族作为控产机构,即宗族以族产作为控制族人的主要手段。[208]以杨氏族产的设立和运作来看,实际情形要复杂得多。

随着明嘉靖以后白堠社会的变化和儒家伦理观念的影响,一些家资丰厚、有一定社会身份和地位者为了在死后得到子孙世代祀奉,开始设立尝产。因只有有血缘关系的直系男性子孙才有份,其他人无份,因此可称之为私尝。当传至二代以上,该尝便成为该房人的公尝,但相对其他无份者而言仍为私尝。杨氏尝产的发展,契合着地方社会的变迁过程。

(1)尝产变迁

从明末到清初,随着社会局势的变化,白堠尝产经历了一个由创立、沦失再到恢复和发展的过程。

白堠尝立的创立,据所见文献,最早的是萧氏六世萧恭所立之尝,约200石。其次是杨氏八世杨淮于万历元年(1573)去世前在分拨子孙产业之后所自立的祀产。“直斋公之支分也,田屋悉作两房均坐。独烝尝之立,五房轮流。”[209]“八世祖直斋公原有祀租五百余石。”[210]其数量有500多石。杨淮次子杨兆在“杨李相 ”事件中死后,其长子杨万之三子应试(1552—1627)被过继给他。杨应试在继母管氏抚育下,经多年努力,除从祖父杨淮名下继承一半家产外,还创下一份丰厚的家业。“时值多难,家产中落。公守而兼创,用复先绪,而贻孙谋。今之烝尝,皆公所留贻也。”共计有尝租200石5斗。[211]

”事件中死后,其长子杨万之三子应试(1552—1627)被过继给他。杨应试在继母管氏抚育下,经多年努力,除从祖父杨淮名下继承一半家产外,还创下一份丰厚的家业。“时值多难,家产中落。公守而兼创,用复先绪,而贻孙谋。今之烝尝,皆公所留贻也。”共计有尝租200石5斗。[211]

国子监监生杨善之子杨世亨(1571—1617),“弱冠采芹”。所生三子,俱为庠生,使他在当地很有地位和声望,充当了族长的角色。“里族构讼,出一言排解之,人咸悦服。”在创立祖尝和宗祠的同时,也为自己创下一份家业。所置财产,除诸子均分外,为自己留有祀田和为全家公费留有余祭田。“田园屋宇,仅作三房均拨。又另拨本村月塘一口,留为三房轮值祀香。除拨外,原遗祀租五十七石正,春荐于庙,清祀于墓。余规详载祭簿,此众心佥同,无异议也。除祭外,仍租一十八石存为余祭,俟鸠积扩大,修整祠宇,更置祀田。”[212]

至明末崇祯年间,据族谱统计,杨氏所立烝尝共31份,其中主要为各房的私尝。

合族性的尝产为四世祖清隐公尝,由庠生杨世亨创立。崇祯年间,杨氏人丁开始兴盛,如何团聚族人以与他姓竞争,扩大生存空间,成为当时族绅考虑的问题。当时很现实的行为是建祠祭祖,而祭祖必须有财力作为支撑。因而这一问题的起始,是由祭祖问题引起的:

丁口日增,祖祠地狭,岁时瞻拜,序立无所。乃按丁科银,付十世祖叔敏恪公,专权子母之息……敏恪公殚乃心力,勤劳祖事,广置祀田三百有九石。[213]

杨世亨的生平和主要贡献,乾隆《大埔县志》有传:

杨世亨,明国学善仲子。弱冠采芹。事亲克孝。念上祖未有祠祀,倡族众捐赀,独任其劳。权子母,置尝田三百余亩,创建大小宗祠。里族构讼,出一言排解之,人咸悦服。其子攀、绍、恺,俱邑庠。[214]

杨世亨之父为杨氏居于白堠的第一个庠生,曾入国子监读书。本人是庠生,三个儿子亦均为庠生,在乡村中拥有很大的权威和势力,成为杨氏的领袖,因而有足够的号召力来筹集经费,建立宗祠,设立祭田,营建宗族。至万历年间,杨世亨以建立宗祠为由,纠合族人集资,设立四世祖祀产300余石,成为建祠、祭祖的主要经济来源,为统合族人起了重要作用。

至明清政权鼎革之际,社会动荡,土寇纵横,以军需为借口勒索财产为能事,私人财产损失严重。如杨应试之子杨廷章(1600—1681),“少游庠壁”,在明末之际,置下丰厚家产。“丁明之季,韬晦自藏,绝意进取。席祖父余庇,济之以勤俭,所置田产甚丰。”[215]但在明清交替之际,社会动荡,土豪竞起,不堪摊派,只好贱价出售以免身累。“鼎革之秋,土豪派军需,纵横旁午,殆无虚岁。公曰:‘积业遗子孙,以求安也。今重为身累,将焉用之?’少给诸子口食外,遂贱价出售,存者什不逮一。”[216]所遗尝产187石7斗[217]。以此据算,如加上口食、支分等,则其未出售前所置产业当在2000石以上。

在社会动荡中,地方割据势力以勒索“军饷”为名,打家劫舍,族人的生命财产随时受到威胁和勒索,作为公共产业的公尝往往最容易成为被出卖的对象,因而损失惨重。

如顺治年间一次“土寇”围村勒索,族人就准备出售尝田:“昔草寇掠境围楼,索千金为军需。相持日久,楼旦夕且破,族众惶恐。计无所出,谋鬻祀田以退贼,商售于公。(寅宾)公曰:‘乘急而图祀业,人其谓我何,且千金可以全合族,吾又何乐而不为?’出白镪如数。畀之,围寻解,族赖以宁。”[218]族人为求生存首先想到的是出卖祀田,而不是摊派或集资,可见在动乱时期其安全性能之差。后因杨寅宾的义举,祖尝祀田才能以幸存。但并不是每次都有人能捐出巨款以满足“土寇”所需,因此许多祀田最终不保。“我族自四一公肇基后,代有幽德。会甲申之变,庙宇烬于兵燹,祀田耗于强食矣。”[219]尝田损失很大。如八世祖直斋公烝尝,“原有祀租五百余石,自甲申(崇祯十七年,1644)兵燹之后,消耗殆尽。”[220]

明清之际社会动荡,宗庙焚毁,祀田丧失,聚合族人的祖宗祭祀无法举行。至清初社会稳定后,社会经济逐渐恢复,尤其是白堠科举的兴起,墟市经济的发展,经济条件大为改善,族产逐渐得到恢复和发展。

一些受到损失的尝田,也逐渐得到恢复。如在战乱中被消耗殆尽的八世祖直斋公烝尝,康熙五年(1666)以后,又被子孙重新立起。“直至丙午(康熙五年)冬,众子孙谋拾遗租存积,历十七年(康熙二十二年),所建厅堂、神座、二大门,并举贡竖旗外,陆续赎回田租及新置田租共计二百六十二石七斗。”[221]虽仅为原额的一半,但已是当时族中的大尝了。

十世祖简厚公的尝产,也经历了一个由自立到众建的过程。简厚公“拮据经营,创业垂裕,图分五子外,仍遗祀租一百三十石”,“无何时际沧桑,高祖之祀田,已四房均分矣”。后来杨漱弓父与从叔杨子轩等诸伯叔,“同心协力,将所存之租石,权其子母,充积十数年间,旧业赎,新业创,约略成百有奇”。于康熙十九年,“始行冬祭,及三清祭之仪”。[222]

随着族人经济条件的改善,社会地位的提高,族人提留部分产业作为烝尝的现象越来越多。其中载于族谱者,至雍正年间达18份。

这一时期杨之徐等士绅对设立尝产非常热心,先后倡导设立了本房六世祖、九世祖、十世祖、十一世祖、十二世祖尝产。[223]其目的一是合族,一是提供救济,缓解生存压力。

这一时期祖尝的一个最大的变化是公共尝产的设立,即士绅以祭祀祖宗为由,以较早时期的祖宗的名义创立尝产,或改变其所有权归属,以达到聚族、收族的目的。据统计,至雍正年间有五份。从明末至康雍年间,杨氏尝产的数量越来越多,相对应的,就是个人私有产业所占比例的减少。这正如郑振满的研究所揭示,明清时期家族财产出现了“共有化”的发展趋势。[224]

(2)尝产来源

纵观各份尝产的来源,归纳起来大致有以下途径:

支分时所提留。如杨之徐在康熙五十七年在与儿子分家时,七个儿子共分了226石5斗5升租谷的田产,其余被他留作烝尝,作为在他去世后作祭祀等用:

余烝尝众租,俟余归寿后,其乌石坑存租一十九石,拨饶氏为口食。其柘林湖、墩背尝租九十三石,递年两房轮收,周而复始。内递年抽出现租一十三石,与嫡长孙一麟为香灯之费;又抽出现租二十石,添付饶氏口食之需;余者作两房均收均祭。既收此项尝租之日,其上杨梅坑八分之一田租及屈尺楼塘税银,即留出为余祭公用。至若饶氏归寿后,其乌石坑三十石留作余祭。仍存租一十九石,即交与轮收。柘林尝租,下手两房分收,不派祭费,后依此轮流,永远为例。[225]

其田产总计375石5斗5升,而所留烝尝达93石,烝尝提留率高达29.8%。

丁谷或丁银。即按丁纳谷或纳银凑份子起会的方式创立尝产,这是众敛尝产的主要方式。如杨氏小宗尝产,“按丁科银,付十世祖叔敏恪公,专权子母之息”[226]而创立。康熙十一年(1672)克昌公尝产的复立,也是“众议计丁敛谷一斗,交子白等生放”[227]而实现。康熙三十九年倡立六世达尊公祖尝时,“五房子孙佥议,兹夏收获之时,每人出谷四斗。择举沧腾一人董理,生放利息,创置腴田,为六世祖祀业”[228]。“上三房”五世祖吾叟公尝的创立,由其七世孙杨莪士(1641—1717)倡议,“用合房众,计口集敛,权母息子,共置祀田若干”[229]。

“新丁银”。即新生男丁于正月初一上祠告祖时,所纳之丁银。杨之徐兄弟在为其父杨士薰创立尝产时,就议定把新丁银充作尝银。“辛未(1691)春王,议新丁入喜银一钱。是岁并若入丁谷六斗半,营若入丁谷五斗,峨若入丁谷五斗……归为烝尝焉。”[230]

无传者之产业归为尝产。杨之徐之祖恺毅公的烝尝,就包括了无传的儿子杨士夔的产业。“阅祖支分簿,除拨祀田外,派分六房。后第六房之六九叔讳士夔者无嗣,其业悉以归烝尝。”[231]

捐赠。主要是出仕为官者为报恩而捐赠。如杨之徐为官时,以俸禄为父尝增拓:“余托父母之庇,作宰光山。乃得以俸禄之入,捐入百金,勉图增拓,创置祀租百余石,血食可无虞矣。”[232]曾任建昌县令的邱元遂,也为大宗祖尝“捐银壹百元”[233]。

(3)社会作用

族田虽以祭祀祖宗的名义设立,但其目的并不完全为祭祀祖宗,其中还包括团聚族众、完纳族税、救济族人等。祖宗只不过是一个被用来区分族人与姓氏的标界,是被利用和操纵的工具。白堠尝产的社会功能,除祭祀外,归纳起来主要有以下几个方面:

创建或维修祠堂。如杨氏四世祖尝,从顺治十二年(1655)起停祭三年,以所入租谷累积增拓,至康熙六年(1667)重建有庆堂小宗祠。后又停祭始祖,以祭租累积建大宗祠,于康熙二十九年建成。康熙五十四年杨凤来改造观德堂、思孝堂,也是停祭八世祖直斋公和九世祖敦义公而积累的资金完成的。

纳丁粮及公费。在设立尝产时,除用于祭祀外,往往划出一定产业,专门用于支付宗族所承担的田赋、差役,名为余祭田。如杨之徐在经营四世祖清隐公尝产时,就将尝产划分为祀田、余祭田和义田三部分。“他若子侄赴试须资斧,策名须奖励,丁口盐课、公私杂项须供办,则有余祭田。”[234]始祖尝在康熙三十七年时起祭,也规定“另存田一所为纳粮需”[235]。

康熙二十年白堠社实行“五股均当”后,各宗族承担地方公务(详见后节)。杨氏每五年轮值一次,最后落实到由各房承担。如“下大房”十世祖简厚公的尝产,在康熙二十五年时,“值大役,计费不下百金”,后来又“一耗于辛未(三十年),再耗于丙戌(四十五年),几几乎近二百余矣”[236]。十二世杨莪士创立的五世祖吾叟公尝,“清明瞻扫外,凡差轮编审,及庆赏公项,咸取给焉”[237]。八世祖直斋公尝在康熙三十六年(1697)起祭时,也从中划出113石租谷作为公费。“佥议将所置田租,除出坪山八十石,本村田心、陇裹、丁公神前、黄砂隔等处共二十六石,又大楼东边田租七石,为递年纳丁粮及公费之需。”[238]

由此而导致一大社会变迁,即丁粮公务在宗族发展、尝产创立后,由个人承担转向集体承担,宗族成为缴纳丁费粮税的单位,从而确立了更为稳妥的官与民和“公”与“私”的关系。

奖励科举(详见前一节)。

救济族人。除专门的义田外,尝产也有救济族人的功能。在遇灾荒时,“余祭田”便发挥救助族人的功能。如在雍正年间的大灾中,杨之徐用公尝煮粥以济族人,更劝族人用“余祭谷”救济贫困族人。“丙午丁未(1726—1727),连年米贵,用尝租煮赈以活族人。更募义助,煮赈以周通乡。迩来念族大丁繁,其间鳏寡孤独穷而无告,以及贫穷之死而无棺椁者甚多,因商族众,拨列祖余祭租谷以赡之。”[239]

合族。这是这一时期尝产发展的主要特色。自康熙年间以来,杨氏人丁增长较快,因生存资源短缺而外迁者众多。为了聚合族人,加强对族人的控制,士绅们以所控制的社会和文化资源,以祖宗的名义,或改变尝产管理方式,或创立新尝,增强对族人的吸引力和凝聚力。

一些分属各房的尝产,士绅以合族为名,将之纳为合族所有。如杨氏四世祖清隐公尝,为杨氏小宗尝产,是崇祯年间由庠生杨世亨“按丁科银”创立的,其管理分属三房。康熙初年,以该公尝作为经济基础,先后建起了小宗祠和大宗祠,对于聚合族人起了重要作用。至康熙三十三年重新议立四世祖祭规时,在族人认为“能亢吾宗者”的进士杨之徐的坚持下,族产作了如下调整:

向来祀租之簿,分田迹以属三房。几几乎一二不肖,有割裂毁灭之忧。今仍总田迹而合志之,例不分属,亦前车覆后车戒意乎!其间停积建造之赢余,增置祀田若干,另立余祭田若干,一一开载,井然不紊,防微杜渐,可谓周矣。子孙恪遵而行之,虽万世可也。若夫祭规之设,因时损益,今如今议,以肃祀仪。[240]

四世祖清隐公尝原来分属三房,由各房自己管理,杨之徐以公产可能被不肖子孙割裂变卖为由,将分散的族产统一起来进行管理。并将祭产分为祀田、余祭田,重新对族产的用途作了划分。这些措施,无疑加强了对全族的控制,同时具有合族、收族的作用。

这一时期,还由杨之徐为首的达尊公派士绅发起,“众建烝尝”,先后建立和经营起了其六世祖达尊公祖尝和九世祖敦义公祖尝。

为了统合族人,杨之徐在康熙三十九年(1700)二月回乡后,即以祭祀祖先的名义,置立捐簿,倡议创立六世达尊公祖尝。其所撰《科立六世祖达尊公烝尝小引》言:

昔人于其祖先,四时皆有祭。今仅春、秋两举,又不能,则或春或秋,一举已耳。一岁而一祭,典已缺如,矧夫并其一祭而无之者乎!仁人孝子,众有同情,即何忍恝焉置诸怀也。我自八世祖直斋公分派五房,户口蕃衍,人文蔚兴,众建烝尝以隆追报,始岁一行春祭。顾念子虽齐圣,不先父食。而五、六、七三世,未有祀田,以荐馨香,幽明之理,毋乃有不安于此。五房子孙佥议,兹夏收获之时,每人出谷四斗。择举沧腾一人董理,生放利息,创置腴田,为六世祖祀业。将来于八世祖春祭之前一日,出五、六、七三世祖而合荐之。俾六世之祀,上享其父,而下配其子,庶几哉后人追报之诚,罔有遗憾矣。夫情以义起,而力以情竭。特置簿一本,预为题名,俟届期按簿清量焉。[241]

杨之徐认为,古人四时祭其祖先,而户口蕃衍、人文蔚兴的八世祖直斋公之祖父,竟无一祭,因而以“情以义起”为由,为六世祖达尊公募集资金,创立烝尝,以便在祭祀之时,上祀其父,下配其子。

在杨之徐的号召下,五房子孙共捐谷285石多,由杨之徐二兄鲲云(即沧腾)“董理生放”。至康熙四十年(1701)五月时,共粜银71两有余。至四十二年正月,已达120余两。但在买田作祭租时遇到了问题,即当时社会稳定,田价飞涨。“迩年田业价腾,率一金得租三斗,其上则者仅二斗余。春祭之费,须租六十石,必特息盈业足之日,始举祀典,为时尚远。”为了尽快开祭,最后他们采取了一个变通的办法,即将银子归八世祖尝,而从八世祖尝中划出六十石田租作为六世烝尝。“夫三代之祖,均属八世祖父也。子虽贤智,不先父食,幽明一理,先后同揆。即起典膳公于今日,宁异永言之则乎?莫若就八世现在余祭田租,拨出六十石,轮收轮祭,早慰我祖之灵。其数年权子母银两,悉归八世余祭,充积添置,是亦权不叛经之一道也。质之族众,佥曰:可哉。递年祭主六人,按醵谷者之行辈老幼,依序轮流。是年则属畅侯、伯礼、伯集、伯蘧、伯恺、惠侯六老始也。”[242]这样,从康熙四十二年一月起,六世祖达尊公开始享受春祭了。

一个本来没有祭田的八代以外的祖宗,经杨之徐等士绅的倡导和经营,在短短三年时间内,就拥有一笔不菲的资产,并定期享用子孙的祭祀。

而在此之前的康熙三十二年,杨之徐之三兄杨凤来发起创立九世祖敦义公尝田。“敦义公孝友型家,而短于寿。然五大房蕃衍盈千,人文鹊起,皆其盛德之所留贻,理不爽也。”[243]九世祖敦义公原无祀田,杨凤来以其“盛德”的名义发起倡议。结果子孙集资响应,由杨凤来生放累积。“九世敦义公于吾为高祖,世未远也。向者烝尝祭祀俱统在八世祖中,未有特垂。岁在癸酉(康熙三十二年),玄孙凤来念高祖不可无耑祀,用鸠大、二、四、五诸房子孙,醵钱权子母之息,累积并置。时以三房出嗣,未之醵也。历至甲午(五十三年)二十余年,创买祀田二十余石,存银数百,可以祭矣。”[244]经过20多年的努力,至康熙五十三年敦义公尝终于创立。

通过创立祭产,定期祭祀祖先,杨之徐等把族人团聚在祖宗周围,确立起上下尊卑的等级伦理关系。

杨之徐等之所以要立祖尝以合族,有着深刻的社会背景。入清以来,随着社会的稳定,经济的发展,以及因科举成功而导致社会地位的提高,杨氏人丁发展非常迅速,其中又以达尊公派发展最快。六世祖达尊公生富,富生洪、瀚、淮三子,其中洪、瀚不传;淮生万、兆,万即敦义公,为达尊公曾孙。康熙六年(1667)时,杨氏全族男丁493人,达尊公派为254人,占全族总数的51.5%。至康熙二十八年,全族男丁增至885人,达尊公派达573人,占总数的64.7%。22年中,全族男丁数增长了79.5%,而达尊公派增长达155.9%。人丁的迅速增长,如何团聚族人,成为杨之徐等士绅必须解决的问题。因而杨之徐等通过创立六世祖达尊公尝等,从经济上加强聚合族人的能力。

也正是出于这种考虑,杨之徐家族所创立的族产很多。其八世祖、十世祖、十一世祖先在支分子孙产业后,都为自己留下了尝田。其父十二世杨士薰去世,所遗尝产不多,因此其子杨之徐等出资扩充。而六世、九世祖没有尝产,在康熙三十二年由杨之徐之三兄凤来倡议设立九世祖敦义公尝田,康熙三十九年由杨之徐倡议、其二兄杨沧腾经营六世祖达尊公尝。这样,杨之徐一房子孙可以享受从一世至十二世祖先的历代尝产收入,大大提高了安全系数。这也是杨之徐等人成立和经营尝产的目的。

萧氏宗族也面临同样的问题。萧氏族长萧其宽等为了“大合族人”,竟将所属“分仔交众”,于康熙五十年创立了合族性的始、二、三世祖公尝。

清初萧氏在进士萧翱材倡导下,族人组织“头会”,按男丁人头出谷凑份子,每人一份。积谷经营,购置田地,每年收取租谷为祭祀祖宗费用,达到聚族的目的。但因各人贫富不同,贫者转让会份于富者,因而不得与祭,引起耆绅们的忧虑。康熙五十年,萧其宽将其所得之始、二、三世祖的份子全部交出,纳为公产,以完善宗族尝产,强化宗族认同。其过程在康熙六十年萧其宽去世时,族中翰林萧宸捷特意撰写《始二三世尝田碑记》,由北京寄回,后刻碑竖于大宗祠内:

我族自宋念三公肇基,历传十有九世,椒实蕃衍,发祥者长矣。至祭祀尝田,惟四世有之,三世以上皆阙。本朝巴陵公登科第后,属先君子(即鸣西,宸捷之父)合族众创立远祖尝业,计分仔醵金生息。始祖分仔合族共八十九分,置田租七十二石。至二三世祖分仔共二百八十七分,置田租一百八十石五斗。时先君子董其事,而赠司马然美公(即元溥,其宽之父)暨族之贤者共襄厥成。由是春祀、墓祭,各立常规行之,多历年所矣。

无何子孙贫富不等,致相买卖。嗣后卖者不得与祭,岁时之登坟者,有落落晨星之叹。嗟以通族公置之尝业,渐为私产。揆之当日,创立租尝,共展孝思之本意,必不谓然,可胜叹哉。

岁辛卯(康熙五十年,1711),族人议以四世之尝租积费,赎出二三世分仔归众。其宽慨然曰:“余欲买就分仔,以公族众,存此念也久矣,何用此议为?”于是择吉集族众于庙,告祖置簿、书序,将所置分仔交众。凡未卖者,悉令领价买就。共二百零九分,仍七十八分不愿领价。同送出者,先君子鸣西公三分,宸赍五十四分,护、尽兄弟四分,绍稷二分,兆台一分,珩二分,训兄弟十分,尔飞、可解、尔福各送出一分,毓藜一分,而简兄弟一分。多寡不同,其共出义举,一也。是岁更立秋祭之规,递年行春祭秋祭,胥一族之人咸在,而不失其伦焉。其宽又以所买始祖分仔,同日交众。其未卖者,悉发价买就,送出亦然。

呜呼,是举也,庶几可谓达孝也已。夫德莫大于孝,孝莫大于祀,祀而无田则废。今其宽以己买之尝业,公之通族,俾岁时祀事,牺牲以成,粢盛以丰,春礿秋尝,岁不失祭。且子孙鱼雁登拜,昭穆有序,贤贵有辨,幼有隶,齿有序,以一己之孝思,推之族人,使共展其孝思。

诗曰:“孝子不匮,永锡尔类。”其是之谓乎!是烝尝也,既公之通族,为祀租、义租,非祖遗下轮房私收者比。我族更设立良规,无滋陋弊。又积其祭余,择族之贤者司其出纳,以备宜用之费,其庶有当乎!其宽送出尝租十年矣,今以寿考终。族人高其义,邮书于京师,命宸捷书以记之,镌诸贞珉,以昭大德。且使后之人知此义尝之所由立与夫多寡之数,而世世承祀无替者,尤不忘所自,并当日同送出份子者附焉。所有田迹、额租、粮米,另载各碑。是为记。康熙六十年七月十六日[245]

所谓康熙五十年萧其宽捐赠份子交众作祖尝之事,有着深刻的社会背景。至康熙五十年(1711),社会发生很大变化,当初凑份子建立宗族的措施反成了宗族发展的障碍,引起士绅们的反省,因而出现了整合宗族的新动向。以萧其宽为首的富绅捐出私人会份,交众充公,归属祖宗,名为“义尝”,从而出现了全体族人均有份的完全属于祖宗的“公尝”。每当祭祀,全体族人均有资格参加,从而真正起到“合族”的作用。

萧其宽捐赠份子之事,在其亲自所撰的《始二三世烝尝田迹粮米碑记》中,有具体的叙述:

我族自始祖以及二世、三世,实无烝尝。欲大合族人,因祭以宴而尽酬酢之欢,难矣。祖叔右溪公登第后,痛念及此,集族众佥议醵金生息,嘱鸣西公董其事,先君子襄厥成。由是数年间,共置始祖分仔田租七十二石正,二世、三世分仔田租一百八十石零五斗。每岁墓祭,始得有赖。然终名之曰分仔,烝尝有名者登坟与祭,而未敛者概弗及也。时宽实深歉无以遍及我合族,将所谓序昭穆、序齿辨贤之类,行之未尽,而族人亦未有尽识也。

奈立规未定就,分仔之中竟相买卖。宽恻然久之,意欲尽买前所置分仔之租额,以为始、二、三世公共烝尝,岁收其租以供祭祀,使我族老幼咸得与焉。前石麒池先生在馆为西宾时,余常言及,惜所买未就,此志未行。今年七十有三,恐迟不及睹兹礼之盛。因将己所置分仔,并发字收买分仔,始祖七十七分,该租六十二石三斗半;二世、三世祖分仔二百零九分,该租一百三十一石三斗正。择吉告祖,请各房叔侄兄弟,当祠送交,以为烝尝。祖叔鸣西公、叔俞卤公等,亦有同心,各将己所买有分仔送出归祖。虽多寡不同,均之爱祖之心推以爱我族人之心也。是宽所歉买之未尽者,今亦尽归于祖,宽复何憾哉![246]

该文在萧其宽等捐出份子后,即刻碑竖于祖祠内,成为族中的重要事件。从内容可知,设立祖尝虽由萧翱材倡议,但实际由翱材之弟翙材和萧其宽之父萧元溥经营和管理。族人于顺治年间按人头所置之376个份子,因经济状况而互相转让,至康熙五十年时只集中在十多人手中,也就是说祭祖只有这些人有份,而其他大部分族人不能参加。其中萧其宽所占份额最多,始祖份子89份,其宽一人占有了77份;二、三世祖份子287份,其宽占了209份,处于绝对的控制地位。

萧其宽(1639—1720)为萧元溥长子,世代经商,家族富有。曾读诗书,又依例捐得功名,成为族绅。“十三世讳其宽……生而厚重,言动不苟,深沉有大度,触之不怒,纵臾之不悦,公父器之。授以书,即成诵。既而兼谋治生,而家殖遂殷。父以义用财,惟父意是应。费虽侈,无少吝,可谓养志也。居母丧尽礼,事继母孝无异,兄弟怡怡,白首无抵牾,盖其孝友天性然也。及壮,入大学……甲戌(康熙三十三年,1694)冬,束装北上,考授州同知。念继母老,随旋家,不出仕。”[247]其父萧元溥,“经理上祖祀事,倡捐敛赀,权子母,买置尝田,修葺祠墓”,但“有志未逮”[248]。萧其宽“乃继父志,捐买头会祀田,以为始二三及五世公尝,俾春秋霜露,咸得共荐馨香”[249]。

捐赠份子仅次于萧其宽的萧宸赉(1653—1728),早年考中秀才,后经营商业,家产丰富。“垂髻时业诗书,康熙辛酉(二十年)由书经充邑文庠,癸亥(二十二年)附国子监学生。为人古貌古心,不求苟悦于世。而度则宏阔,遇有却者,虽唾面弗较也。中岁经营拮据,先业恢宏,构堂作室,诒厥孙谋。念二、三世之尝无公费,不惜捐所买者归众以供祭。今大宗馨香百世者,公与有力焉。”[250]

在萧其宽、萧宸赉等士绅族人的捐献下,原由合同式份子组成的萧氏始、二、三世祖尝,成为依血缘关系全族人共同拥有的继承式公共财产。祖宗真正成为全族人共有的祖先。其社会作用和社会意义,正如萧其宽在其撰写的《始二三世烝尝田迹粮米碑记》所言:

将见嗣今以后,我族之祭,其牲牷必肥腯,粢盛必丰洁,礼义必周详,灌献必恭敬。老幼咸在,如所谓序昭穆者,序贤者,辨贤者,胥于是日,尽之昭明德,以荐馨香。相约以孝弟,相期以和睦,相勉以勤俭,我族不由此益盛哉!宽非敢为此扰舌沽誉,惟述宽之素志,溯所由来,并记田租粮米于碑,以备观览。[251]

萧其宽等人将一个由少部分人拥有的尝产变成全体族人共同拥有的族产,使宗族在每年举行祭祀祖先的仪式过程中,真正能起到敬宗收族的作用,对于建构等而有序的社会秩序,确立儒家伦理为主导的社会理念,起了重要作用。

控制族人。不少祖尝,经过明清之际的变乱后,其所有权归属发生变化,从而使运作方式也发生根本性改变。

祭祀祖先,往往以有无祀产为前提。杨氏五世克昌公的祭祀,原有祀产七十一石,因而祭祀行为一直延续。但至康熙八年(1669)因在该户值大役之时,有“不萧子孙”拖欠官府役银,被官府追究,只好典卖祖尝以清偿。[252]但在当时动乱不断的社会环境下,还得通过祭祀祖宗的方式团聚族人。因此在族绅提议下,由族人计丁敛谷。通过生放等方式,至康熙二十年不但得以恢复,而且扩大了一倍以上。在这一经济基础上,族绅又开始组织祭祖活动了。《五世克昌公起立烝尝序》记载了详细过程:

越壬子(康熙十一年)冬,众议计丁敛谷一斗,交子白等生放。利息陆续赎回原遗祀田外,仍加置租八十一石。若非众子孙同兴孝思,竭力率敛,不惟新租难以继起,即旧田悉归乌有。物之兴废,岂不以人哉!

康熙之二十岁辛酉,已经合议,立定起祭簿规。时众以祀田乃计丁率敛所赎置之田,非复与祖遗比,故收租办祭之祭主,各照敛谷多寡之丁,匀分轮流。计士捷户敛谷子孙三百一十九人,递年坐祭主五人;计孙盛户敛谷子孙五十一人,世昌户三十三人,递年各坐祭主一人。七祭主公收公办,禁绝私争。至梁坪敛谷子孙九人,路途泻远,递年祭日登坟与祭,不得与收祭租。其不敛谷子孙,亦附开名字,不许借口烝尝,混蒙登坟。此众议之旧规也。

今康熙三十三年甲戌,又议丁口日增,办祭人少,照管不能周备,合各倍之。其理祀典,递年十四祭主。各按当年谷敛之辈序、年齿为先后轮流,俾子孙得以遍及伸祭,少展孝先之诚。自今以始,永定为例。其余议一照先年起祭成式,毋得陨越,以干众罚。[253]

经营敛谷的杨子白,即杨炯(1647—1717),是俊吾公房的十二世士录的第三子,能迅速将众捐之谷增值,当富有经营能力,可能为墟市中的商人。杨士录(1618—1687)为庠生,生有6子,为五房中势力较大的一个家族。[254]

经过这一变故,克昌公的祀产虽已赎回,但其所有权归属已发生变化,即由原来祖宗所传、所属子孙均有份的公产,变为由敛谷子孙才有份的集体财产。因而在祭祀礼仪上也相应发生了一些变化,即不再按房户轮值祭主,而以敛谷人丁的多寡来分配祭主,依敛谷子孙之辈序、年龄轮流主祭。这一族产的经营,将责任和义务结合在一起。在敛谷过程中,实对房族进行了一次整合,将不听族绅号令、不参与或者无力敛谷者剔除出去,祖宗因而成为族绅操纵族众的一种工具。

也就是说,合族的前提是是否有份。尝产的所有权非常明确,是否有份,须根据其来源。如果是先祖所遗留,则所有权归所传子孙,每个子孙均有份,有资格享受其利益。如果是子孙后来集资创设,则所有权归所有出资者,未出资者及其子孙没有资格享受其利益。

(4)创立义田

至雍正年间,自然灾害频繁,社会救济成为一大问题,义田的设立成为族产发展的新动向。

随着社会稳定,山区开发和经济发展,杨氏人口不断增加,而生存资源有限,贫困人口增多,如何救济成为士绅面对的大问题。设立义田是白堠士绅的理想和传统。康熙二十八年(1689)冬,杨士薰去世时,即以“地方之义田未置,谆谆恳恳”[255]。康熙三十一年,萧其寀创立义田,以作为应付地方差役的专项经费。康熙三十三年杨之徐经营克昌公祭产时,划出三十石田租作为“义田”。但作为救济族人的专项经费“义田”,一直没有创立。

至雍正六年(1728)十二月十一日,杨之徐再次倡导族人创立义田,“以赡鳏寡孤独及贫死而无棺者”[256]。其缘起及设想,在其所撰《议立义田叙》中有明确的表达:

昔范文正公并置义田以赡其族人,至今称之。吾族丁口繁衍,计二千有奇。贫穷无告者,甚可怜悯。呜呼,王政不行久矣,吾族之不恤,而谁为恤之?顾欲效文正公立义田之举,而卒诎于力,抱郁在心,无如何也。辗转再四,乃谋于族众,议停四世祖三年秋祭,每年抽出田租一百石,付贤能子孙于倡、协优二人董其事。族众欣然曰:“此美举也,盍亟行之。”

自雍正己酉起,收俟三年。后置有田业,酌量成规,惠我鳏寡。目下田贵息少,虽未克遍济,而将来仁人君子必有广吾之美意,拓大斯举,以锡类于不匮者。余特为引其绪云。时雍正戊申腊月之吉,之徐慎斋氏叙此于简端。[257]

雍正年间,白堠人丁繁盛,自然灾害濒临,官府救济不力,只好由宗族自身来解决了。杨之徐“念族大丁繁,其间鳏寡孤独穷而无告,以及贫穷之死而无棺椁者甚多,因商族众,拨列祖余祭租谷以赡之。又议停四世祖秋祭田租,存积生放,置义田为永远计”[258]。倡导创立义田,以使救济族人制度化。这不仅仅是一种道德的考虑,也是一种社会的责任。这是与当时白堠地方社会环境和社会的发展是契合的。

至雍正初年,白堠人口众多,尤以杨氏为最,“吾族丁口繁衍,计二千有奇”,族大人繁。同时自然灾害频繁,雍正三年八月十五夜,白堠“陡发大水,至次日午时方退,漂圮铺户民房不计其数”。四年,大饥。“是年春二月二十二日,斗米银三钱。三月十二日,斗米四钱二分。四月初七日,斗米四钱五分。十七日,斗米六钱。五月初七日,斗米八钱。山蕨、树叶、草根,采食殆尽。兼值时疫,有患即殒。民之流亡死丧者,不计其数。”五年,大饥。“是年春二月,斗米三钱二三分。三月,四钱七八分。夏四月,斗米六钱一二分。粗糠每斗粜银八九分。埔邑系赖潮城米接济,是时潮城尤歉。乃告粜上杭县,而上杭官民禁米越境。间有小贩从万山岩邃中绕道偷运到埔,斗米侵糠二升零。贫户以蕉根、树叶和糠以食……民之饿病死者、流散者不可胜记。计开邑以来,未有此二年之惨。”[259]

对于人多田少的白堠而言,所受打击相当严重。村中穷而无告者很多,救济族人成为当时族中大事。身为族长的杨之徐,“遇岁歉,劝分煮赈”[260]。劝导士绅,以祖尝余祭租谷煮粥赈济贫困族人。据杨之徐《编年录》记载,雍正五年(1727)闰三月,“天时亢旱,斗米一百九十文,途中饿殍日日不绝”。“念四日,小宗祠煮粥赈本族。接赈两月,乃止。”[261]六年四月二十四日,“小宗祠仍煮粥。凡二十日,乃罢赈”[262]。

雍正五年因灾荒严重,赈济时间长,而族中公仓粮少,杨之徐为此特意赋诗《小宗祠煮赈即事奉劝》三首,以宗亲血脉相连、因果报应为由,劝导有实力的族人出资赞助:

孙枝闲赈喜颜开,篮钵纷纷受粥来;

检点仓廒红粒少,孑遗难保使人哀。

脉脉宗支一体分,欢忻疾痛动相闻;

大家同解汛舟意,胜造浮屠七级云。

天道循环岂杳玄,十年兴败迹昭然;

他贫今日有明日,遮莫报施在眼前。[263]

救济族人是宗族的责任,但频繁而大量的救济,使杨之徐迫切希望建立一种制度化的救助机制,有专门的经济来源,“为久远计”,因此便有义田的创设。

同时,设立义田救济族人,也是当时国家和广东地方政府所提倡的。雍正二年,雍正皇帝向天下颁布《圣谕广训》,对康熙皇帝所颁之《圣谕十六条》进行详细解释,明确提出“置义田以赡贫乏”。因此,杨之徐义田的设立,无疑响应了这一号召。

(5)士绅的角色

在创立尝产等公共产业的过程中,作为一族之望的士绅承担了相当重要的角色,可以说是他们以祖宗的名义团聚族人,创建和发展宗族的重要措施,也是他们控制宗族的有力工具。

族中祖尝,多由士绅经营和管理。如八世祖直斋公尝规定,“其所存纳粮公费田租一百一十三石,自今丁丑(康熙三十六年,1697)年起,递年五房轮流收管。其轮值收管之人须公举食足而有能干者,方可任事”[264]。对所管谷子的出粜时机亦进行了规定,以便得到获利的机会。“至粜谷,除公务急用不拘时外,余者须问绅衿老成,佥曰可粜,方可发粜。”[265]

其中杨鲲云、杨凤来、杨之徐等族绅,管理着族中多份尝产。康熙五十五年五月杨鲲云(1656—1719)六十一岁生日时,其弟杨凤来所作《祝沧腾二兄六一寿序》,列举了二十多年来他为族长时的所作所为:“吾兄殷勤祖务。历代尝业,以管理为己任,厘弊别奸,劳瘁弗辞。”[266]其弟杨之徐也称赞他“合数代之烝尝,出入其手,任劳清账,而绝无一毫之苟”。[267]

作为族长的杨之徐本人,为祖尝发展所作贡献尤为巨大:“退林下三十余年,为德于乡族间甚夥。祖业粮亩,尝祀规式,皆手自缮写籍记,族人守之惟谨。”[268]

尝产虽由士绅以祖宗名义创立,但作为公共产业,尝产的决定权和处分权可能还在族众。因此在经营尝产时,士绅的意见不一定会完全得到族人的支持。六世祖达尊公尝产的经营是一个例子。

康熙四十二年开始起祭的达尊公春祭,在康熙五十二年改建思孝堂、观德堂而停祭八世直斋公祭时,也合在一起停祭了。至雍正六年(1728)直斋公祭祀恢复后,达尊公祭依旧例得以恢复。因“租少费繁,族老绅衿,概无颁胙”[269],而且没有余祭,相当被动。族长杨之徐倡议再停祭以图增值,但未得族人同意。只好转而求其次,停祭所控制的九世祖敦义公之租以扩充达尊公之余祭。“余意欲再停一二年,付贤能董理,增置余祭田产业。而格于异议,未能如愿,幽明之间有余憾矣。然天将启之,莫能废之。再四思维,乃停九世敦义公今年上季之租,存积以置达尊公之余祭。祖孙一气,九原之下应亦欣然,或机宜变通之一术也。”[270]

但乾隆二十六年(1761)的族产登记,达尊公之尝产仍为62石。[271]因此杨之徐停祭九世敦义公尝的建议,可能也没有实现。

士绅们为解决乡村社会所出现的人口问题,利用当时的国家政策,充分运用祖宗资源,通过建宗祠、修族谱、定族规、设尝产等措施,建设宗族,建构了一个等而有序的乡村社会。官府地方赋役制度的变革,也顺应了这种乡村社会变化。

有关白堠乡的故事 地域史脉络下的乡村社会建构的文章

在白堠村口的西山下地方,原有一座“义祠”,专门祭祀“义勇公”,相传建于明末清初。及三路夹攻,五人膺背受敌,众救不及,遂被害。乡民在五人牺牲后,专门设神牌供奉于村中社庙,名曰“义勇公”。“义勇公”形象的确立,塑造了白堠人“义”的品格,从而完全改变了明嘉靖年间“贼巢”的社会形象。......

2023-08-30

对于祖先开基的传说故事,只有置于当地的社会环境中,结合地方历史发展的时间序列,才能理解其社会意义。不过李默对此辩驳甚详,认为取郎名是闽、粤、赣边方言区的一种命名习俗。表明当时社会深受畲瑶风俗的影响,或者说,当时社会受畲瑶族群所控制。闽省凡深山穷谷处,每多此种,错处汀、潮接壤之间。至今流传于民间的许夫人助宋抗元的故事,可以充分反映。......

2023-08-30

为分析的方便,选取杨氏为例进行统计。据报告人称,白堠杨氏宗族人口众多,宗支发达,传统以来有“八大房”之称,即俗称的上三房和下五房。为分析方便,下以房派为依据,分别统计大宗、小宗以及各房的人丁数和所占的比例,说明明代嘉靖以来杨氏人口的发展情况。在统计人口时,已将迁居于白堠地区以外的人口剔除在外。在四十一年平定“张琏之乱”前后,杨氏人丁损失22人,超过20%。......

2023-08-30

白堠人以读书为时尚,村中众多学馆,皆由村人所设,聘请有学识的族人教导家中子弟。如杨之徐之兄贡生杨凤来,根据多年教学经验,在其所撰《教条》中,明确指出了读书与做人、理论与实践的相互关系。认为“为学”与“为人”,应该是一回事。关于白堠人的在书馆中的读书生活,下以杨清裔所定《馆规》为例:学贵先难,志期向上。规行矩步,不讽佻达之青衿;行表言坊,允称威重之君子。从其所定“馆规”而言,对于学习方法尤为注意。......

2023-08-30

杨氏的另一传奇人物是八世杨淮。关于杨淮的传奇故事,影响最大的是“杨李相[109]”。该故事的发生与明代中后期粤东地区发生的“张琏之乱”有关。明代中后期的岭南地方社会,动荡不居是其突出特点,尤其以粤东的潮州为最。关于“黄萧养之乱”与地方社会变迁的互动关系,前人时贤多有研究,尤以刘志伟、罗一星的研究最具代表性。本节试以杨淮故事及其解读为切入点,就“张琏之乱”与地方社会及其变迁的关系,作一初步探讨。......

2023-08-30

各族内部如何完成这份差役,则各显神通,各自采取应对的措施。族绅萧其寀有感于此,捐出每年收租20余石的田产,以每年所入作为五年轮差之费用。此田因而名为“义田”,为当役之专项经费,由专人负责董理。为纾民困,他倡设“安均田”,以每年所收租谷补助应役的正户。特从尝产中划出了113石租谷,作为每年“纳丁粮及公费之需”,成为应役的专项经费。官府文献亦显示,“摊丁入地”后,百姓差费摊派基本解决。......

2023-08-30

杨之徐等士绅充分利用自己的权势和影响建构乡村社会的同时,对于整个村落兴盛的社会形象,亦着意进行塑造。在与各地文人互相唱和过程中,不断挖掘当地人文,进而创造出独特的人文景观,其中最为典型的是“堠乡十二景”的创造。但白堠杨之徐,在晚年竟创出“堠乡十二景”,并附以诗歌,言之凿凿,使人闻后,无不向往。赋役制度和村民的传统生计亦发生很大变化。......

2023-08-30

直到六世杨安采取了与本地土著“结盟”的策略,取得有势力的土著支持后,杨氏才开始崛起。[65]所谓“结盟”,就是当地传说的“杨钟结盟”。关于杨氏的发家,在白堠一带一直流传着“鬼子担银”的传说。在路过礤下克昌家茅房时,被温氏母子发现,便婉言相劝,并留宿于家中。把俗称的“鬼子担银”故事说成是“鬼运神输”。杨氏兄弟因此发财致富,身份陡贵,先后八次被县令聘请为“乡饮大宾”,参与县中学宫举行的乡饮酒礼。......

2023-08-30

相关推荐