为分析的方便,选取杨氏为例进行统计。据报告人称,白堠杨氏宗族人口众多,宗支发达,传统以来有“八大房”之称,即俗称的上三房和下五房。为分析方便,下以房派为依据,分别统计大宗、小宗以及各房的人丁数和所占的比例,说明明代嘉靖以来杨氏人口的发展情况。在统计人口时,已将迁居于白堠地区以外的人口剔除在外。在四十一年平定“张琏之乱”前后,杨氏人丁损失22人,超过20%。......

2023-08-30

白堠人口,在清初经历了一个较快增长的过程。为分析的方便,选取杨氏为例进行统计。白堠杨氏,自建构宗族以来,分为大宗、小宗两大支派。康熙六年(1667)杨士薰所建四世祖名为小宗祠,他在追溯至崇祯八年(1635)杨世亨首创祠堂时,亦名宗祠,表明大宗、小宗两大支派的观念在明末即已存在。

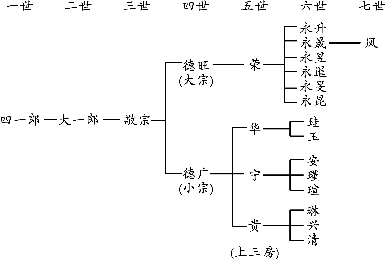

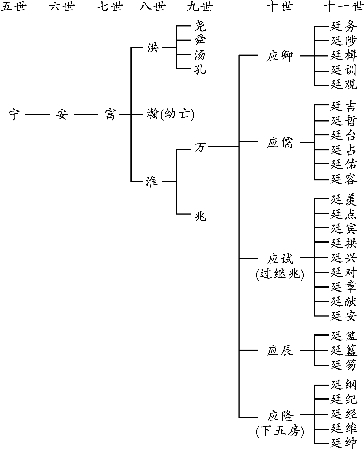

在当地人心目中,父生子,每一子对于父亲来说,在分家时就是一房。每个人的名字分为三部分,活着时有父辈所取的名字,有自己所取的字号,死后有由族人取的谥号。生前称呼名字,死后称呼谥号。[95]杨氏三世敬宗生德广、德旺二子,四世分为大宗德广、小宗德旺两大支派。小宗四世德旺生华、宁、贵三子,他们死后依次被谥为裕后、克昌、吾叟,其子孙依次被分为裕后、克昌、吾叟三房。五世杨华生圭、玉二子,死后依次被谥为淳笃、沉笃,六世分淳笃、沉笃二房,因后代人丁较少,仍合称裕后公房。五世杨宁生安、瑾、瑄三子,死后依次被谥为达尊、悫庵、尚德,其子孙被分为达尊、悫庵、尚德三房(俗称上三房);五世杨贵生淋、兴、清三子,死后依次被谥为耆正、简毅、纯励,其子孙被分为耆正、简毅、纯励三房;六世杨安传至九世杨万,生应卿、应儒、应试、应辰、应隆五子,死后依次被谥为简厚、达义、仰泉、谨厚、俊吾,其子孙被分为简厚、达义、仰泉、谨厚、俊吾五房(俗称下五房)。杨之徐在康熙五十三年所撰《八世祖直斋公祭簿序》中提到:“敦义公(即杨万)五子二十九孙,传曾孙百余……故今有五大房之称。”[96]五大房的观念,本为本房内部的称呼,后因人丁发展众多,社会影响扩大,渐为其他房派乃至全宗族所接受。这一现象在康熙五十三年就已出现。

据报告人称,白堠杨氏宗族人口众多,宗支发达,传统以来有“八大房”之称,即俗称的上三房和下五房。[97]见诸记载的具体事例,如1924年3月旅外乡亲与族人议定的《原乡特设办事处维持公安》办法,就是由杨氏“八大房老成”商定的。[98]存于堠南勉确公祠的尚德公房“勉确公祖业声明”[99],也是1929年正月由“八大房老成”署名。

图4-1 杨氏大宗、小宗、上三房分派示意图

图4-2 杨氏下五房分派示意图

不过查阅族谱,“八大房”并不是杨氏宗族的全部。如“八大房”,全部属小宗,并未包含大宗;而“上三房”,仅为五世裕后、克昌、吾叟三房中的克昌公房之后。杨氏宗族的房派分拆和房支结构概况,详见图4-1、图4-2。为分析方便,下以房派为依据,分别统计大宗、小宗以及各房的人丁数和所占的比例,说明明代嘉靖以来杨氏人口的发展情况。

1.十六世纪杨氏的人口

白堠《杨氏族谱》始修于康熙五十五年(1716),由杨之徐二兄杨鲲云依据各房旧稿修成。“乃于综理烝尝之暇,取前人旧谱,忝酌再三。仍复旁咨博采,夙夜手辑,凡六阅月乃成。”[100]。至乾隆二十六年(1761),杨之徐儿子杨缵绪又据旧谱再加重修。族中人丁登记,相对完整。

族谱虽然是修谱者对以往族史的追叙,但其依据还是历代以来有幸保留下来的原始记录以及口述史资料等,尤其是在当地定居后的发展历史,因而族谱中的人丁登记资料,可信度还是很高的。因此族谱作为反映一个家族发展史的第一手资料,详记族内人丁繁衍、婚配生育、生卒葬所等,被看成是家族的人口史档案。虽然有些族人因犯国法、族规而被黜出族而没有登记,但人数不会太多。因此可以根据族谱对族人的记录资料,统计历代族人的数量,了解家族人口的发展状况。但宋代欧阳修、苏轼所创立的近代系谱体例,以儒家伦理为指导,以男权父系为中心,因此所记录者,主要以男性为主,女性很少。因此统计家族人口数,须将男丁数依据一定的男女比例折算成全族的人口数。在统计人口时,已将迁居于白堠地区以外的人口剔除在外。

据乾隆《杨氏族谱》统计,嘉靖三十九年(1560)时,杨氏健在人丁,守素公派5人,裕后公派21人,克昌公派17人,吾叟公派29人,总计72丁。如以影响较大的《中国人口史·清时期》作者曹树基所用的男女人口性别比例110:100推算,[101]则杨氏总人数为137人。在四十一年平定“张琏之乱”前后,杨氏人丁损失22人,超过20%。(详见第二章第三节)

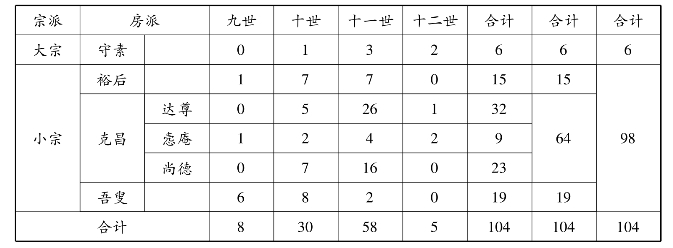

此后白堠社会相对平稳,人口逐渐得到恢复和发展。至万历四年(1576),县中乡官饶相在所撰《白堠永济渡碑记》中称,白堠南北,居民甚多。“白堠为吾邑名乡,在邑之东南。漳之支河自东而西,民居联络于河之南北,生齿颇繁。”[102]说明当时白堠人口已发展到相当规模。以杨氏为例,据族谱统计,万历二十八年(1600),杨氏健在人丁共计104人。(详见表4-1)以男女人口性别比例为110:100推算,则杨氏总人数为199人。

表4-1 万历二十八年(1600)杨氏人丁数量统计

按:本表据乾隆二十六年杨缵绪所修《杨氏族谱》统计,以下各表均同。

表4-2 万历二十八年(1600)杨氏各房人丁所占百分比统计

其中人丁以克昌公派最多,为64丁,占总数的61.54%。其次为吾叟公派、裕后公派,各占18.27%和14.42%。大宗人数最少,仅占5.77%,主要迁往大产去了,留居白堠者不多。(详见表4-2)

与嘉靖三十九年(1560)的统计数字相比较,“张琏之乱”使杨氏房份发展的结构性变化。在嘉靖三十九年之前,人丁以三房吾叟公派最多,次为裕后公派,克昌公派最少。克昌公派人丁具体为达尊房6丁,悫庵房9丁,尚德房2丁。至万历二十八年(1600)时,克昌公派达尊房32丁,悫庵房9丁,尚德房23丁,合计占总数的一半以上。克昌公派的崛起,相传是克昌之子六世杨安(1424—1501)为父葬到“好风水”,从而兄弟3人各富至千金。但真正使该房兴盛的是杨安之孙杨淮。(详见第二章第三节)

2.清初的杨氏人口

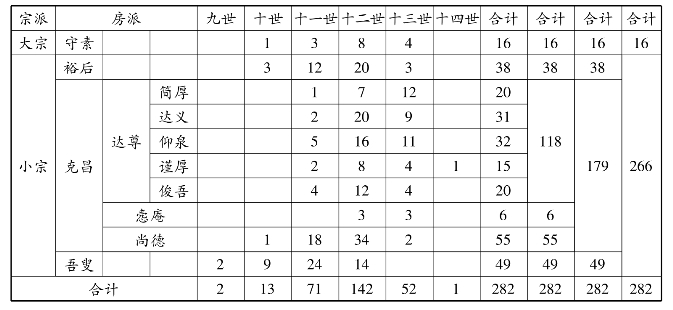

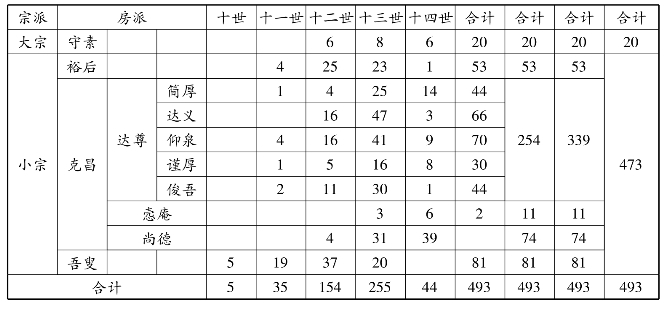

在明末清初粤东地方长达50年的社会动乱过程中,白堠损失了部分人口,但损失情况不能估计过高。据族谱统计,在动乱前的崇祯十七年(1644),杨氏健在人丁为282人(详见表4-3),比44年前的104人增长了171.2%,年均增长6.16%,年均增长率为22.93‰。至康熙六年(1667)杨士薰主持建造小宗祠时,杨氏居于白堠的男丁共计493人(详见表4-4),比23年前增长了74.82%,年均增长7.60%,年均增长率为24.58‰。以上统计数据,大大超过曹树基推算的潮州府人口年平均增长率5‰的速度。[103]如以110:100的男女性别比例计算,则总人数达941人。康熙十三年发生“甲寅之变”时,在贡生杨士薰所倡建的宁远楼中,“一乡烟口,不下数百家,悉栖保楼中,赖以生全。”[104]表明居于堠南的居民有几百户。以康熙六年杨氏的统计数字,再加上李、钟、陈等姓,则“数百家”并非妄语。虽为战乱,但因自保有力,乡中人口虽有损失,但人口总数还是增长较快。

表4-3 崇祯十七年(1644)杨氏男丁数量统计 单位:丁

表4-4 康熙六年(1667)杨氏男丁数量统计

在清初粤东社会局势趋于稳定后,白堠各姓人口经历了一个较快发展的时期,其中以杨姓和萧姓尤为突出。据统计,在康熙二十八年(1689)杨之徐纠合族人建造大宗祠时,杨氏男丁达885人(详见表4-5)。22年间增长了79.51%,年均增长8.16%,年均增长率为26.95‰。至康熙三十三年时,杨之徐在所撰《四世祖清隐公烝尝序》中指出:“溯吾始祖四十一郎,由闽汀之宁化县石壁村而卜居白堠,盖自宋之季。历元明迄清,阅四百载,子孙蕃衍,丁男千余。”[105]杨氏男丁已超过千人。

表4-5 康熙二十八年(1689)杨氏男丁数量统计

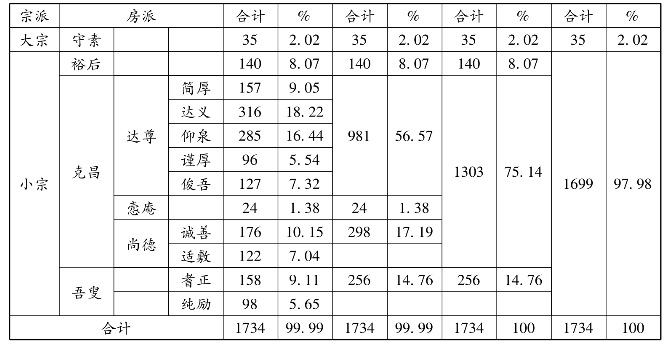

到康熙五十五年(1716)时,杨氏宗族“计丁二千有余”。[106]证之族谱,除外迁于潮州、大产等地者不计外,康熙五十五年居于白堠者达1734丁(详见表4-6)。如加上与白堠有通谱联系的潮州城、汤坑、大产等地者,则丁数确在2000以上。各房具体人数以及所占百分比详见表4-7:

表4-6 康熙五十五年(1716)杨氏男丁数量统计

按:据乾隆二十六年杨缵绪所修族谱统计。所统计者均为居于白堠者,外迁者未计算在内。

表4-7 康熙五十五年(1716)杨氏男丁各房所占百分比统计表

由表4-6的统计数据,与嘉靖年间的统计数据相比较,大致可以发现以下突出之处:

首先,人口发展较快。从嘉靖三十九年(1560)至康熙五十五年(1716)年间,期间虽经历了明末清初的长期动乱,但在短短156年间,杨氏人口由原来72丁发展至1734丁,经历了一个迅速发展的过程。因此对于动乱对人口发展的影响,可能不能估计过高。[107]具体数据见表4-8:

表4-8 各房男丁发展比较

其次,人口发展不平衡。同样居于白堠,但各房派人丁发展的情形差异极大。在整个宗族中,大宗人口仅35丁,而小宗达1699丁,占全族的97.98%。小宗“上三房”中,以二房克昌公房人丁最多,达1303丁,占全族人丁的75.14%,当地俗语“无克不成杨”,确非虚语。其次为吾叟公房,为256丁,占全族的14.76%;大房最少,为140丁,占全族的8.07%。而在“下五房”中,以二房达义公派和三房仰泉公派人数最多,以316丁和285丁分居第一、二位,分别占全族人丁的16%以上。其次为大房简厚公派,有男丁157,占全族总数的9.05%。再次为四房、五房,各占全族人丁的5%以上。这种人丁发展的不平衡,表明各个房派之间经济状况、社会地位可能存在着较大的差异。虽然同宗、同派甚至同房,但因各自的社会地位、经济状况不同而发展情形也不同。

以克昌公房为例。克昌公房在嘉靖年间人丁最少,但至康熙五十五年时人丁跃居全族首位,占全宗族人丁总数的75.14%。其中主要是因为八世杨淮、九世杨善经济、政治地位的提高所引起,为房族的发展奠定了坚实的基础。

而在克昌公派中,又以下二房十世达义公一房发展最快。从十世杨达义(1550—1606)万历四年(1576)生第一个儿子算起,至康熙五十五年(1716)时,健在人丁达316人。至雍正六年(1728)中秋节时,杨之徐在所撰《曾祖达义公祭簿序》称:“吾族人文蔚兴,达义公一房称最,现传孙丁四百十余人,亦足以志一时之盛。”[108]从万历四年至雍正六年时,仅六代之间,由1人而传至男丁410余人[109]。尤其是从康熙五十五年至雍正六年的短短12年间,竟增加了100多丁,增长之快,简直令人难以置信。而其背景,则是杨士薰家族科举的兴盛,多人考中了庠生、举人和进士,同时又创立和完善祖尝制度,为房族发展奠定了雄厚的社会基础和经济基础。

除杨氏外,堠北萧氏人口发展也较快,康熙二十四年时有“逾千人”[110]。池氏至雍正十二年时,“自鼻祖迄今传世十五,数逾六百有奇”[111]。因而整个白堠的户口,则在千户以上。康熙三十一年正月程乡县松口人李其礎为堠北萧氏所撰《义田碑记》称:“白堠都隶清远,环溪南北,错居烟户以千数。”[112]康熙四十年二月,杨之徐为募资修建本乡西山下溪口及曲滩二处桥梁和渡船,在所撰之《募建西山溪口石桥小引》也提到:“计我乡烟口,亦不下千余户。”[113]

康熙四十九年正月,87岁的萧建邦为表彰侄儿遹自、资斡捐产添设渡船而撰写的《双合渡记》中,在说明添设渡口的理由时指出:“堠乡,一巨镇也。东水西流,遂分溪南北,为两社烟户丛居,以万计。”[114]表明堠南、堠北所居之民在万人以上。

而白堠盆地的耕地,包括水田和旱地,2003年统计为2965亩。[115]这些土地,基本为明末以来所开垦和耕种。即使以10000人计算,平均每人不到0.3亩。而在清初潮州粮食的亩产量,据黄挺、杜经国的研究估计,每亩为406斤。[116]依此计算,白堠平均每人所占粮食仅120斤。而人均口粮,有学者估计,“中数每口岁率食谷400斤”[117]。白堠人均口粮的缺口达280斤,可见生存资源相当短缺。

3.人口外迁

随着人口的逐渐增加,生存资源紧张,外迁成为应对问题的一种策略。自明末以来,白堠多有迁居外地者。康熙五十五年(1716)杨之徐“同年”郑际泰为杨氏族谱所撰《叙》中,就说杨氏“子姓繁殖,或世守旧基,或迁居异地。”[118]至雍乾时外迁者更多,“族内移居异地颇多”[119]。乾隆二十六年(1761)重修族谱时所定谱规,其中有一条称:“族内有迁居于郡城外县,或远方居住者,谱传必书明,以备遗逸。”[120]因而可以根据族谱,探讨杨氏向外迁居的概况。

杨氏明中后期的移居,主要以清远河为依托。一是沿河而上,移居山区,开发山林。如八世杨茂、杨禄兄弟万历年间移居大产坤斗坑。[121]一是沿河而下,移居潮州城、揭阳等地,从事教读、经商等。如七世杨凤(1455—1518)、八世杨迥等。

清初以后,杨氏繁衍较快,人多地少,生计问题成为村中大问题。族长杨之徐为此“日坐愁城”。[122]在村中难以谋生者,便纷纷外迁。

清初人口的外迁,与当时整个社会发展有着密切的关系。除当地人口压力外,外界的吸引也是重要因素。一方面是政府的鼓励性招垦,另一方面也受诱惑性宣传的影响。

清政府康熙元年(1662)“迁界”时,广东沿海的大量人口被迫迁徙内地。及至“迁界令”解除时,许多人已客死他乡。在清政府看来,“复界”后的首要任务自然是尽快复垦已荒芜的土地,保证赋税收入。由于大量迁居他处人口的死亡,以及不少人已在外地定居,因而复垦的人力相当有限,为此沿海地方政府积极推行鼓励招垦的措施。[123]因此,在“复界”后较长的一个时期内,招徕人口垦复田土,是许多地方官员的要务。在这样的背景下,许多原来并非居住在迁界区域内的百姓也趁机迁到了沿海地区。[124]另外,台湾收复后的开发,也相当具有吸引力。

因此无法在白堠村中立足者,便大量迁居外地。对于迁居状况,道光年间有族人回顾说:“方我祖之居于斯也,三世单微,四世始有昆季二人,至七八世而始昌,亘及九世十世而寝大。厥后人众族繁,移徙旁午。”[125]与明中后期相比较,迁居之地有很大的扩展。除附近山区及潮州外,近者惠州、漳州,远者台湾、粤西、广西、海南,其中以迁居粤西的阳春居多。

不少族人出门后,杳无音信,与家乡失去联系,族谱上记为“远出”“久出未归”。如简厚公房十三世杨宗景子奕汉、阿律,“远出”。十四世杨大成第二、四子“远出”。尚德公房十三世杨兆浃、兆海兄弟,“俱远出”。[126]吾叟公房十四世杨禅开、口开兄弟,杨兆寿、兆昌兄弟,于雍正年间“外出不归”。[127]

以地点而言,以迁粤西、台湾者为最。因谋生而卒于台湾者达8例,“外出台湾”“久出台湾”者5例,而移居台湾者仅1例。迁居台湾者为达义房十四世杨宗岳(1670—1733),是杨之徐的堂侄,其曾祖父有6兄弟,祖父有3兄弟,父有4兄弟,自己又生了6个儿子,在家乡生活压力太大。康熙末年只好随族人到台湾谋生,考取了台湾郡庠生,成为当地的士绅。因此回家搬取家眷,将妻子蓝氏和四、五、六3个儿子迁居台湾诸罗县。后来长子盖、三子伪光也移居台湾。其中长子、三子、六子先后成为台湾的庠生和廪生,在当地很有身份和地位。只留老二在家乡,看守庐墓。

村民至台湾谋生者多,定居者少,与当时政府的移民政策有关。自施琅平台以后,清政府“严禁粤中惠、潮之民,不许渡台”[128]。因此粤东居民迁台者,多从潮州樟林港等地偷渡,多为青壮年男子,从而使内地居民难以合法地移居台湾。这种情况,一直至乾隆二十九年(1764)“解禁”后才改变。[129]

村民多移居阳春,主要是受“湖广填四川”移民潮的影响。其缘由,正如雍正六年(1728)正月初八日,广州将军署理巡抚印务臣石礼哈在名为《为议将回籍流民垦荒安插免再入川事》的奏报中所言:

窃粤东人民有从前挈家流入川省,经川陕督臣岳钟琪奏明……臣又访得有一种包揽棍徒,讹言川省米肉价贱,一去落业,立可富饶。每户得银包送。愚民被惑,不特贫者堕其局中,即有业者亦鬻产以求富足。现在檄查,勒令回籍。因思此等愚民赴川如归者,以传闻川中地土闲旷,易于谋生也。臣查粤省高、雷、廉三郡,尽有荒地可资耕种,而曾无一人就垦者……臣与督臣孔毓珣商议,将三郡荒地,内有不系沙砾可开垦者,尽行查出,分别是官是民,杜其争讼之端,宽以升科之限,将勒回入川男妇并各属有愿去开垦者,取具各官印结,一概迁就落业。积至多户,联成保甲,以为安置流民之所。至于籽种、牛具、口粮等费,其力有不能者,臣与督臣公同捐给。[130]

针对粤民多受诱惑性宣传而多至四川的现象,广东督抚在少人开垦的粤西高、雷、廉三州划出地盘,提供口粮等,招人开垦。在这种政策性鼓励之下,白堠多有迁居粤西者。不过,早在康熙年间,就已经有不少移居粤西者。石礼哈所言,只不过是为了应付雍正皇帝的责备而已,并未反映当时广东内陆山区移民沿海的真实情况。[131]

以迁居方式而言,有些是全家迁居。如简厚公房十三世杨珠(1688—?),生四子,与妻邱氏一起,“俱移阳春县”。[132]裕后公房十三世杨忽(1653—1711)及所生三子成庄、成命、成汲,迁居于石子岭。杨珩(1658—1726)及所生五子,均定居于软桥房屋排。十四世杨芝万于康熙末年迁居广西博白。后来杨芝万回来,又将其长子及其子孙,都迁居于广西博白。[133]乾隆二十四年(1759),杨芝万还将其父母的骨骸迁至博白安葬。[134]十五世杨其森长子肇选及三子新、元、阿妹,移居广西郁林州七灌塘。[135]

有些是个别迁居,大部居家。如尚德公房十四世杨允秀,杨文兰七子中的第四子,移居三河坝,其余都居于家乡。吾叟公房十三世杨五酉(1693—?),为杨士清五子中的第五子,移居阳春横岭寨。[136]十三世杨士勤生6子,传16孙,其中一孙外出台湾,一孙移居江西,三孙移居阳春,其余都居于家乡。[137]

有些则是大部迁居,留下一子看守家园庐墓。俗谓“长子不离灶”,作为嫡长子,须承担守护家庙、祭祀祖宗的责任和义务,因而不得外迁。[138]如简厚公房十四世杨大成,长子奕祚居家,第二、四子“远出”,第五子一家移居揭阳。但不少留下的是庶子。如简厚公房十四世协祖共生四子,除第四子桂生外,其余均外出。[139]

在迁居外地定居过程中,具体情况各有不同。一般情况下是一家迁居一处,以便互相照应。如吾叟公房九世杨文司一家,“移居高州”。十世杨惟藩、惟屏兄弟,移居罗定州。甚至互相牵引,从而使不少族人定居在一起,以增强力量应对自然和社会困难,提高社会适应能力。如吾叟公房十三世杨五酉,于乾隆初年移居阳春横岭寨后,两个儿子协福、协对和侄儿崇、庆、茶、协三、协对、秀等,也相继移居于此。[140]

但也有的是分迁不同地方。如裕后公房十三世杨嘉发长子起万移居诏安,次子移居龙岩。嘉德(1654—1718)生四子,其中长子宗佶(1680—?)移居潮郡,第四子宗佑(1696—?)移居江西。[141]

人口的较快增长,除迫使部分族人外迁外,还导致了一系列的社会问题。

首先是族大人繁,支派繁多,关系复杂,争斗事件屡现,社会秩序混乱。

白堠地方,一直有“相斗”的传统。康熙二十二年(1683)时,杨之徐把“乐斗”视为白堠的四大恶习之一。“好斗者,人之常情。义在为父兄者,有以制之。今则不然,子弟与人斗,父兄私自喜曰:‘吾子弟有勇力,可相助陵侮人也。’子弟欣然行之,罔知顾忌。卒也,恃子弟之强以斗人,竟反以自斗其父兄,良可哀已。”[142]虽经有声望的族长——其父杨士薰整合,情况好转。但自其父去世后,族人相斗事件,屡有发生。如杨之徐康熙三十七年从河南光山县令上退职归家时,所见之情景是“族党人浩繁,斗争相贼残”[143]。族人互斗现象相当普遍,社会秩序混乱。

其次是严重的生活资源短缺。人口增长较快,而田土增加有限,尤其是在山多田少的大埔山区,导致生存资源非常紧张。对此,作为“一乡之望”的士绅们,深以为虑。如回乡后担任族长的杨之徐,不只一次地感叹:“迩来家口浩繁,贫病交功,日坐愁城。”[144]

面对这些社会问题,如何建立乡村社会秩序,处理好宗族发展与生存资源有限的矛盾,为族人建立最基本的生活保障,以有效地控制族人,促进地方社会的发展,成为士绅们必须解决的首要任务。

康熙三十七年去职家居的杨之徐,无法实现“治国平天下”的愿望,便继承其父当族长的传统,以“修身齐家”为理想,在“读书课子”之余,以调理族事为己任。在他的调理下,宗族关系逐渐好转。所处理宗族事务的效果,在其兄仪廷康熙五十七年(1718)五月赠给他的题扇诗中有所反映:

同室乡邻争怨讼,勤劳排解不贪钱。

终朝有事化无事,载道讴声感激传。

事或难谐力理就,捐襄休教祸迟延。[145]

其三兄杨凤来,也说他“劳攘勤解释,旦暮不暖席。周旋得活全,今历十余年”[146]。对他经常调解族人纷争的行为充满肯定和赞扬。

但族大人繁,使他倍感压力。其子杨缵绪康熙六十年考中进士被选为翰林时,他喜不自禁,但寄给其子的信却说:“祖宗生我我生儿,门户担荷更仗谁;俗弊族繁贫日甚,义田乡校急维持。”[147]希望儿子能够担当起革除俗弊、振兴门户的责任。所谓“义田乡校”,指的是为了建立稳定的乡村社会秩序,担任族长的杨之徐等人利用国家鼓励建立宗族的政策,借助传统儒家宗族理论,进行了一系列制度化建构,实现宗族制度化。

有关白堠乡的故事 地域史脉络下的乡村社会建构的文章

为分析的方便,选取杨氏为例进行统计。据报告人称,白堠杨氏宗族人口众多,宗支发达,传统以来有“八大房”之称,即俗称的上三房和下五房。为分析方便,下以房派为依据,分别统计大宗、小宗以及各房的人丁数和所占的比例,说明明代嘉靖以来杨氏人口的发展情况。在统计人口时,已将迁居于白堠地区以外的人口剔除在外。在四十一年平定“张琏之乱”前后,杨氏人丁损失22人,超过20%。......

2023-08-30

杨氏的另一传奇人物是八世杨淮。关于杨淮的传奇故事,影响最大的是“杨李相[109]”。该故事的发生与明代中后期粤东地区发生的“张琏之乱”有关。明代中后期的岭南地方社会,动荡不居是其突出特点,尤其以粤东的潮州为最。关于“黄萧养之乱”与地方社会变迁的互动关系,前人时贤多有研究,尤以刘志伟、罗一星的研究最具代表性。本节试以杨淮故事及其解读为切入点,就“张琏之乱”与地方社会及其变迁的关系,作一初步探讨。......

2023-08-30

对于祖先开基的传说故事,只有置于当地的社会环境中,结合地方历史发展的时间序列,才能理解其社会意义。不过李默对此辩驳甚详,认为取郎名是闽、粤、赣边方言区的一种命名习俗。表明当时社会深受畲瑶风俗的影响,或者说,当时社会受畲瑶族群所控制。闽省凡深山穷谷处,每多此种,错处汀、潮接壤之间。至今流传于民间的许夫人助宋抗元的故事,可以充分反映。......

2023-08-30

白堠人以读书为时尚,村中众多学馆,皆由村人所设,聘请有学识的族人教导家中子弟。如杨之徐之兄贡生杨凤来,根据多年教学经验,在其所撰《教条》中,明确指出了读书与做人、理论与实践的相互关系。认为“为学”与“为人”,应该是一回事。关于白堠人的在书馆中的读书生活,下以杨清裔所定《馆规》为例:学贵先难,志期向上。规行矩步,不讽佻达之青衿;行表言坊,允称威重之君子。从其所定“馆规”而言,对于学习方法尤为注意。......

2023-08-30

各族内部如何完成这份差役,则各显神通,各自采取应对的措施。族绅萧其寀有感于此,捐出每年收租20余石的田产,以每年所入作为五年轮差之费用。此田因而名为“义田”,为当役之专项经费,由专人负责董理。为纾民困,他倡设“安均田”,以每年所收租谷补助应役的正户。特从尝产中划出了113石租谷,作为每年“纳丁粮及公费之需”,成为应役的专项经费。官府文献亦显示,“摊丁入地”后,百姓差费摊派基本解决。......

2023-08-30

杨之徐等士绅充分利用自己的权势和影响建构乡村社会的同时,对于整个村落兴盛的社会形象,亦着意进行塑造。在与各地文人互相唱和过程中,不断挖掘当地人文,进而创造出独特的人文景观,其中最为典型的是“堠乡十二景”的创造。但白堠杨之徐,在晚年竟创出“堠乡十二景”,并附以诗歌,言之凿凿,使人闻后,无不向往。赋役制度和村民的传统生计亦发生很大变化。......

2023-08-30

直到六世杨安采取了与本地土著“结盟”的策略,取得有势力的土著支持后,杨氏才开始崛起。[65]所谓“结盟”,就是当地传说的“杨钟结盟”。关于杨氏的发家,在白堠一带一直流传着“鬼子担银”的传说。在路过礤下克昌家茅房时,被温氏母子发现,便婉言相劝,并留宿于家中。把俗称的“鬼子担银”故事说成是“鬼运神输”。杨氏兄弟因此发财致富,身份陡贵,先后八次被县令聘请为“乡饮大宾”,参与县中学宫举行的乡饮酒礼。......

2023-08-30

清初白堠士绅以儒家伦理为指导,对传统乡村妇女的勤劳进行肯定和和褒扬,对溺女婴等歧视女性的陋习进行抨击,应是这一发展过程中的突出表现。把下田耕作、上山樵采视为妇女的本分和天性,足见其社会影响之深刻。以妇女挑担为人生“大劫”,但在大埔地区则是常态。......

2023-08-30

相关推荐