综合管廊的入廊管线管理,应依据各管线单位与管廊运维管理单位签订的入廊协议进行。如果出现管道破裂频率较高或者出现影响管廊及其他管线安全运行等情况时,给水管道权属单位应加强巡视工作,缩短巡检周期或者实施24小时巡检。针对管道脱节、管道破裂等情况,权属单位应及时对上游管道进行封闭并视情况采取合理的修复措施。主要包括管道运行期间的维护、管道停运后的维护。......

2023-08-29

为了提高综合管廊设计成果的质量,利用BIM软件,自动检测管线与管线之间、管线与管廊附属设施之间、管线与管廊结构之间的冲突,发现实体模型对象占用同一空间(硬碰撞)或者是间距过小无法实现足够通路、安全、检修等功能问题(软碰撞),然后通过调整管线、优化布局,解决所有“硬碰撞”和“软碰撞”,即可实现三维管线综合。

1.应用目的

碰撞检测及三维管线综合的主要目的是基于管廊主体、管廊节点、入廊管线、管廊附属各专业模型,应用BIM三维可视化技术检查施工图设计阶段的碰撞,完成综合管廊项目设计图纸范围内各种管线布设与入廊管线、管廊主体结构平面布置和竖向高程相协调的三维协同设计工作,尽可能减少碰撞,避免空间冲突,避免设计错误传递到施工阶段。同时应使空间布局合理,比如重力管线延程的合理排布以减少水头损失。

2.应用流程

(1)收集数据并确保数据的准确性。

(2)整合综合管廊主体、管廊节点、管线支架、入廊管线、附属工程(消防、通风、排水、弱电监测)等专业模型,形成整合的建筑信息模型。

(3)设定综合管廊碰撞检测及管线综合的基本原则,使用BIM三维碰撞检测软件和可视化技术,检查发现管廊项目信息模型中的冲突和碰撞,并进行三维管线综合。编写碰撞检测报告及管线综合报告,提交给建设单位确认后调整模型。其中,一般性调整或节点的设计工作,由设计单位修改解决;较大变更或变更量较大时,宜由建设单位协调后确定解决调整方案。对于二维施工图难以直观表达的管廊造型、构件、管线、系统等,建议提供三维模型截图辅助表达。

(4)逐一调整综合管廊各专业模型,确保各专业之间的碰撞问题得到解决。

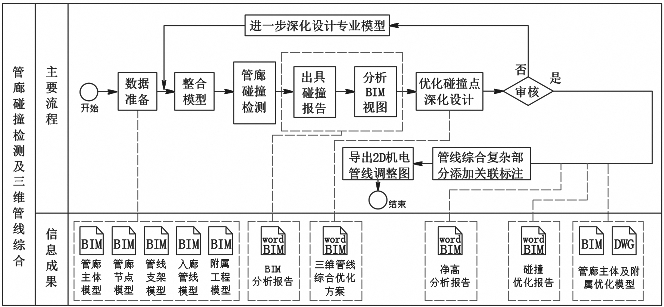

碰撞检测及三维管线综合BIM技术应用操作流程如图5-33所示。

图5-33 碰撞检测应用流程

3.注意要点

(1)对综合管廊工程,除了常规的入廊管线与管廊主体、附属设计的机电管线外,还应考虑综合管廊的消防灭火系统安装问题、综合管廊的监控中心设置与机电的布置问题、管廊管线引出问题,这些情况皆需在碰撞检测及三维管线综合过程中加以考虑。

(2)综合优化后的管廊机电各专业模型,模型精细度和构件属性要求应达到综合管廊施工图设计阶段的各专业模型内容及其基本信息要求。碰撞检测报告中应详细记录调整前各专业模型之间的碰撞,记录碰撞检测及管线综合的基本原则,以及冲突和碰撞的解决方案,对空间冲突、管线综合优化前后进行对比说明。

(3)在综合管廊进行碰撞检测和管线综合的同时,还应进行基于BIM的竖向净空分析。通过优化管廊项目的廊体结构、入廊管线,管廊内消防、通风、供电、照明、排水、监控等综合管线,在无碰撞情况下,通过计算机自动获取各功能分区内的最不利管线排布,绘制各区域机电安装净空区域图,为后期运营和维护提供技术依据。

4.工程实践

中国药城(泰州)综合管廊建在泰州医药城四期厂房地下。设计过程中,为了完善各类入廊管线在管廊中的平面走向和立体交叉的布置,同时要与管廊内部通风系统、排水系统、供电系统和监控与报警系统等附属设施相协调,将各专业模型导入Navisworks软件,基于BIM模型的碰撞检测及三维管线综合,将可能出现的冲突暴露出来,提前发现了52处碰撞冲突情况,及时改进“错、缺、漏、碰”,避免了施工过程的返工和运营管理阶段可能带来的不便。

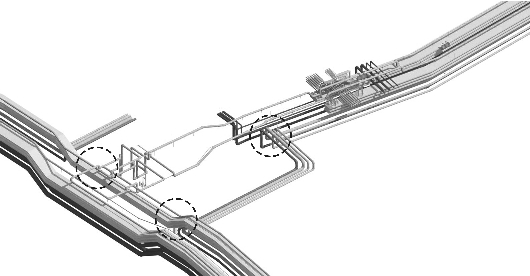

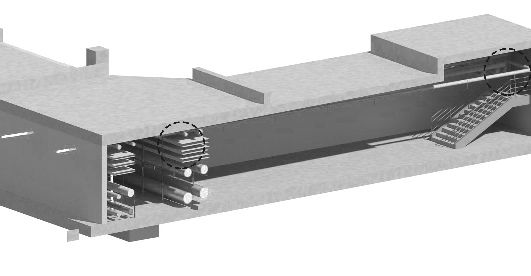

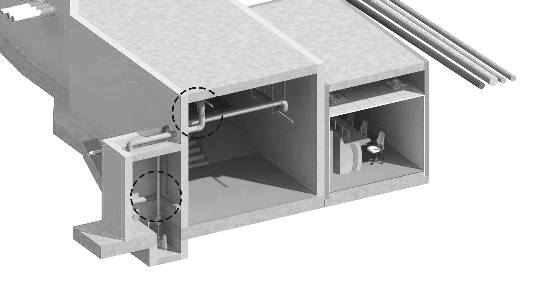

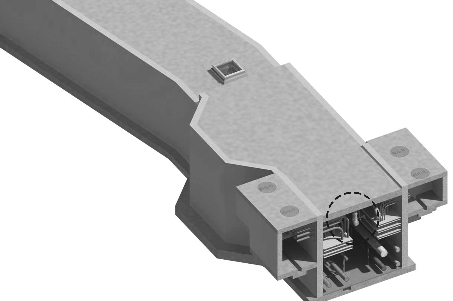

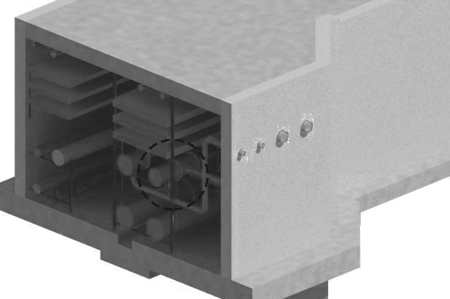

该项目管线碰撞冲突主要存在于主管廊与支管廊交叉位置(图5-34)、管线入廊的出入口部位(图5-35)、监控室附近部位(图5-36)、主廊通道部位(图5-37)以及次廊通道部位(图5-38)。

通过Navisworks软件的自动检测,发现综合管廊内管线与管线之间、管线与附属设施之间、管线与管廊之间的冲突共计52处,其中实体模型对象占用同一空间(硬碰撞)29处,间距过小无法实现足够通路、检修、安全使用等功能问题(软碰撞)23处。根据综合管廊碰撞分析报告,进行调整入廊管线及其附属设施系统的优化布局,解决所有“硬碰撞”和“软碰撞”,实现管廊内的碰撞检测及三维管线综合,避免管廊设计错误传递到管廊施工阶段,减少返工和浪费。

图5-34 主管廊与支管廊交叉处的管线碰撞

图5-35 管线入廊的出入口部位的管线碰撞

图5-36 监控室附近部位的管线碰撞

图5-37 主廊通道部位的管线碰撞

图5-38 次廊通道部位的管线碰撞

有关城市地下综合管廊工程建设与BIM技术应用的文章

综合管廊的入廊管线管理,应依据各管线单位与管廊运维管理单位签订的入廊协议进行。如果出现管道破裂频率较高或者出现影响管廊及其他管线安全运行等情况时,给水管道权属单位应加强巡视工作,缩短巡检周期或者实施24小时巡检。针对管道脱节、管道破裂等情况,权属单位应及时对上游管道进行封闭并视情况采取合理的修复措施。主要包括管道运行期间的维护、管道停运后的维护。......

2023-08-29

综合管廊主体工程BIM三维模型主要是利用REVIT软件,构建三维几何实体模型。一般新建项目中已有正负零标高,可根据图纸将其他标高依次绘制出来。图5-4结构标高绘制柱打开“-4.8结构”平面视图,单击“结构”选项卡→“结构”面板→“柱”,如图5-5所示。图5-6导入柱族根据图纸要求选择相应的族类型。放置柱子,利用限制条件约束柱子的高度。“-4.8结构”完成后,选择三维视图查看效果。图5-13墙属性图5-14综合管廊三维模型展示......

2023-08-29

综合管廊的布局应综合考虑城市建设开发密度、地下空间开发、资源条件等相关因素,优先考虑在重点开发建设的适宜建设区域规划综合管廊。城市地下综合管廊的布局规划应与城市管线综合规划、各类工程管线专项规划和地下空间综合开发规划相匹配,协调发展。图4-7泰州市2016—2030年综合管廊规划图......

2023-08-29

综合管廊附属工程BIM三维模型包含消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、监控与报警系统、标识系统。在建模及使用BIM模型时,便于对不同系统的管道进行区分,如图5-15所示。图5-15消防系统设置切换到“-4.75A建筑平面”视图,单击“系统”选项卡“卫浴和管道”面板中的“管道”工具,在左侧实例属性对话框中选择相应的管道种类,在机械一栏下选择管道的系统类型,并按设计图标注调整偏移量,如图5-16所示。......

2023-08-29

在不发生碰撞的基础上,利用BIM软件等手段,调整各专业的管线排布模型,最大化提升净空高度。图5-41竖向净空分析BIM技术应用操作流程3.注意要点确定调整后的管廊及其附属工程各专业模型深度及其基本信息内容,符合施工图设计阶段的应用要求。优化报告应记录综合管廊竖向净空优化的基本原则,对管线排布优化前后进行对比说明。图5-42净空优化关键部位的BIM检测表5-4综合管廊关键部位的净空高度......

2023-08-29

图3-9广州大学城综合管廊布局图3-10三舱式综合管廊图3-11广州大学城综合管廊广州大学城建设前,小谷围岛地区基本没有市政基础设施,这为实施综合管廊工程创造了客观便利条件。该项工程完工后,广州市的通信管道集约化“同沟同井”管线将达到45千米。表3-3亚运村(广州)综合管廊规划统计一览表在运营管理方面,广州大学城综合管廊系统投资3.7亿元,并且完全采用以市场化的模式进行投资筹措、建设和运营管理。......

2023-08-29

1850年,巴黎人口数达到100万,城市因地狭人稠而不堪重负,因而促进地下综合管廊的修建。管廊运维管理人员达1 300余名,为高效运营巴黎地下管网系统提供保障。图2-1巴黎综合管廊断面图2-2法国巴黎综合管廊系统法国巴黎的城市地下综合管廊主要特点是:地下管网系统是地下综合管廊概念的发源地。......

2023-08-29

德国建筑研究所数据显示,东德建造的地下综合管廊总长度超过400千米。图2-5德国耶拿市地下综合管廊1959年,德国又建造了布佩鲁达尔地下综合管廊,总长约300米,断面净宽为3.4米,高度为1.8~2.3米,用以收容煤气管和自来水管。然而,德国建筑研究所在2014年的最新报告中指出,地下综合管廊在德国的普及率仍然偏低。德国建筑研究所自2002年受到德国联邦教育及研究部委托至今,一直对地下综合管廊进行追踪研究。......

2023-08-29

相关推荐