综合管廊附属工程BIM三维模型包含消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、监控与报警系统、标识系统。在建模及使用BIM模型时,便于对不同系统的管道进行区分,如图5-15所示。图5-15消防系统设置切换到“-4.75A建筑平面”视图,单击“系统”选项卡“卫浴和管道”面板中的“管道”工具,在左侧实例属性对话框中选择相应的管道种类,在机械一栏下选择管道的系统类型,并按设计图标注调整偏移量,如图5-16所示。......

2023-08-29

新加坡是一个岛国,地少人多、土地资源不足,因此非常重视城市规划。对地下空间的开发利用,新加坡规划要求设计:地表以下20米内,建设供水、供气管道;地下15米至地下40米,建设地铁站、地下商场、地下停车场和实验室等设施;地下30米至地下130米,建设涉及较少人员的设施,比如电缆隧道、油库和水库等。

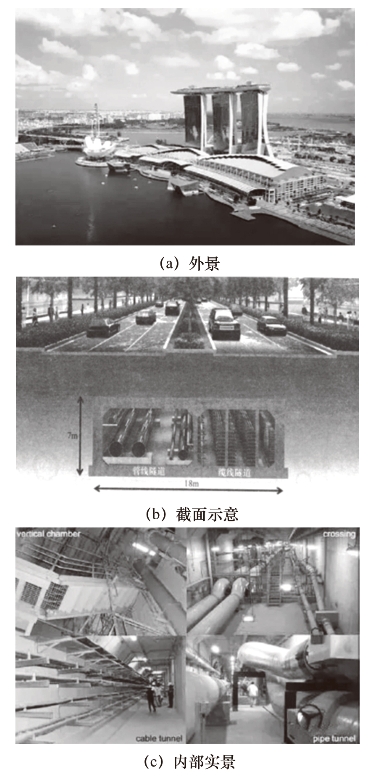

从20世纪90年代末,新加坡在滨海湾一带的地下建设了一条集纳该地区供水管道、通信电缆、电力电缆的综合管廊,这条地下管廊是保障滨海湾成为世界商业和金融中心的“生命线”。该地下综合管廊距地面3米,全长3.9千米,工程耗资8亿新元(约合35.86亿元人民币),是新加坡在地下空间开发利用方面一个成功案例(图2-17)。2006年,新加坡滨海湾项目中继续引入地下管廊,与地铁联合设计,管席中纳入中水管道、制冷系统和垃圾收集系统,设计长度为15千米,舱室断面形状为长方形。目前,新加坡在滨海湾地区建成了20千米长的综合管廊。

图2-17 新加坡滨海湾地下管廊(刘应明,2016)

作为亚洲第一条有人员在廊内操作的地下综合管廊,自2004年投入运维至今,新加坡滨海湾地下综合管廊全程由第三方服务机构提供服务。滨海湾地下综合管廊的运维管理前置到了该项目的设计阶段,运维单位的相关人员直接作为综合管廊设计图纸审查小组的顾问,从设计环节提供安全运维的咨询意见。在管廊的运维管理期间,运维单位组建了综合管廊项目管理、运营、安保、维权生命周期的执行团队,基于各种安全考虑,建立了多项标准操作流程。至今,滨海湾综合管廊已经安全运维了16年,管理方对综合管廊全程、全生命周期的管理,是新加坡综合管廊管理的最大亮点,也是它得以安全、平稳运维,令管廊投资方获得最大收益的可靠保证。

自2014年开始,新加坡滨海湾综合管廊的相关单位从四个方面进行智能运维平台的研究开发:①集中式绩效管理平台,包括智能能源监测、智能照明、智能安保和智能运营等,该平台能实时跟踪整个综合管廊的重要设备,减少运营开支、增加运营效率;②可持续的管廊内部环境监控技术,包括环境监测、通风系统监测、空气质量监控、施工条件监控等;③集中式数据库解决方案,包括智能数据存储、数据能效提升、可持续性增强、容量可变化性提高、运行速度快和系统安全可靠性提升等内容,可以不断分析改善管廊运行条件;④智能监控仪表盘,可以融合所有监控系统,智能显示管理人员所需要的信息。

有关城市地下综合管廊工程建设与BIM技术应用的文章

综合管廊附属工程BIM三维模型包含消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、监控与报警系统、标识系统。在建模及使用BIM模型时,便于对不同系统的管道进行区分,如图5-15所示。图5-15消防系统设置切换到“-4.75A建筑平面”视图,单击“系统”选项卡“卫浴和管道”面板中的“管道”工具,在左侧实例属性对话框中选择相应的管道种类,在机械一栏下选择管道的系统类型,并按设计图标注调整偏移量,如图5-16所示。......

2023-08-29

在施工图设计阶段也需进行模拟仿真漫游,确定最终设计成果符合综合管廊管理与使用者的需求,可用于招标和施工。虚拟仿真漫游BIM操作流程如图5-39所示。图5-39虚拟仿真漫游BIM操作流程图3.注意要点动画视频应当能清晰表达综合管廊内部、入廊管线及附属工程的设计效果,并反映主要空间布置、复杂区域的空间构造等。图5-40中国药城(泰州)综合管廊BIM虚拟仿真漫游......

2023-08-29

综合管廊总体设计应遵守的原则和考虑的内容主要包括:综合管廊平面中心线宜与道路、铁路、轨道交通、公路中心线平行。综合管廊一般在道路的规划红线范围内建设,综合管廊的平面线形应符合道路的平面线形。含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建(构)筑物合建,从而保证综合管廊和其他建(构)筑物的安全。其他建(构)筑物包括地下商业、地下停车场、地下道路、地铁车站等。......

2023-08-29

盾构法施工专用工具为盾构掘进机,它是一种隧道掘进的专用工程机械。竖井的施工方法:盾构竖井的施工方法较多,根据不同地质条件,目前我国主要采用沉井法和挡土墙维护法施工。......

2023-08-29

对进度偏差进行调整以及更新目标计划,以达到多方平衡,实现进度管理的最终目的,并生成施工进度控制报告。图6-8进度控制BIM应用流程3.注意要点施工前必须充分调查。......

2023-08-29

1958年,在北京市天安门广场下建设的约1.3千米长的综合管廊,是北京第一条综合管廊,其断面为长方形,宽3.5~5.0米,高2.3~5.0米,埋深7.0~8.0米。到2020年,北京市将建成综合管廊150~200千米,在北京城市副中心、冬奥会、世园会等重大项目建设中,优先规划建设综合管廊,并提高城市道路和轨道交通同步建设综合管廊的比例。表3-1城市地下综合管廊工程项目情况图3-1施工时北京市中关村综合管廊......

2023-08-29

1962年,日本政府宣布禁止挖掘道路。截至1982年,日本拥有地下综合管廊共计156.6千米。图2-10日本名古屋综合管廊1995年,日本颁布了《电力共同沟法》,将电线及光缆收集于步道之下的综合管廊内,确保在台风、地震等灾害时紧急输送道路保持通畅。图2-11日本东京临海副都心综合管廊1997年,日本横滨市中心部分地区重建,横滨未来港21区管廊作为横滨的核心项目建设成功。......

2023-08-29

综合管廊土建结构的管理范围包括管廊廊体、供配电室、监控中心结构及设施管理。表7-5综合管廊土建结构大中修的内容及预期效果......

2023-08-29

相关推荐