综合管廊总体设计应遵守的原则和考虑的内容主要包括:综合管廊平面中心线宜与道路、铁路、轨道交通、公路中心线平行。综合管廊一般在道路的规划红线范围内建设,综合管廊的平面线形应符合道路的平面线形。含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建(构)筑物合建,从而保证综合管廊和其他建(构)筑物的安全。其他建(构)筑物包括地下商业、地下停车场、地下道路、地铁车站等。......

2023-08-29

日本是亚洲最早开始建设地下综合管廊(日本称之为“共同沟”)的国家,也是当今世界上综合管廊建成规模最大、建设速度最快、规划最完整、法规最完善、技术最先进的国家。

1926年,日本千代田开始规划建设第一条城市地下综合管廊,建设供排水、热力、燃气、电力、通信、广电等市政管线集中铺设的地下综合管廊系统,已成为日本城市发展现代化、科学化的标准之一。

鉴于东京关东大地震(1923年)灾害原因及试验方式的考虑,1926年,东京都复兴计划设置了三处综合管廊(图2-8):九段阪地下综合管廊、淀町地下综合管廊、八重洲地下综合管廊。①九段阪地下综合管廊,位于人行道下,长270米,宽约3米,高约2米,为钢筋混凝土箱涵构造,沟内敷设了电力电缆、电信、给水、污水等管线,全盘引进欧洲的技术标准。②淀町地下综合管廊,修建在人行道下,宽约1米,高0.6米;电信电缆沟沟宽约0.4米,高约0.3米,覆土较浅(0.5~1.5米),为电缆沟,只收容缆线类,修建目的是消除地面架空线。③八重洲地下综合管廊是为了探索煤气管道的敷设模式而单独修建,宽约1.3米,高约1米。

图2-8 日本东京地下综合管廊(1926年)修建情况(刘应明,2016)

1955年后,随着经济发展,日本又开始规划和建设公共管廊。

1959年,日本再度于东京都都淀桥旧厂及新宿西口设置综合管廊,主要为了避免经常挖掘道路影响快速发展的汽车交通。

1962年,日本政府宣布禁止挖掘道路。

1963年,日本最先在国家层面对综合管廊建设开展立法工作,制定《关于共同沟建设的特别措施法》(简称《共同沟实施法》),从法律层面规定了日本相关部门需在交通量大及未来可能拥堵的主要干道地下建设“共同沟”。国土交通省下属的东京国道事务所负责东京地区主干线地下综合管廊的建设和管理,次干线的地下综合管廊则由东京都建设局负责。自此以后,地下综合管廊就作为道路合法的附属物,而且是在公路管理者负担部分费用的基础上开始大量建造。颁布《共同沟实施法》后,首先在尼崎地区建设综合管廊889米,同时在全国各大城市拟订五年期的综合管廊连续建设计划,日本真正开始大规模地兴建地下综合管廊。

自1973年起,日本规划建设城市地下管廊突飞猛进,横滨、名古屋、仙台等大城市全面开发建设,并且逐渐形成管廊网络,在诸多方面彰显优势:方便维修、减灾防灾、美化环境。因此,日本各大中城市规划建设综合管廊的普及率迅猛高涨,在短期内,日本全国管廊建设总里程超过300千米。截至1982年,日本拥有地下综合管廊共计156.6千米。

于20世纪80年代开始修建的麻布和青山地下综合管廊系统同样修建在东京核心区域地下30余米深处,其直径约为5米。这两条地下管廊系统内电力电缆、通信电缆、天然气管道和供排水管道排列有序,并且每月进行检修。其中的通信电缆全部用防火帆布包裹,以防出现火灾造成通信中断;天然气管道旁的照明用灯则由玻璃罩保护,防止出现电火花导致天然气爆炸等意外事故。这两条地下综合管廊已相互连接,形成了一条长度超过4千米的地下综合管廊网络系统。

1990年,日本发明了双圆盾构,进一步推进了地下综合管廊的施工技术发展。

1991年,日本成立专门的地下综合管廊管理部门,负责推动地下综合管廊的建设工作。

到1992年,仙台(图2-9)、冈山、广岛、福冈、熊本等地方中心城市都已建成,形成总长达到310千米的全国性综合管廊。目前仍以每年15千米的速度增长。使用者负担的投资占全部工程费用的60%~70%。

图2-9 日本仙台综合管廊(雷升祥,2015)

1993年至1997年,日本综合管廊再次掀起建设高峰,至1997年已完成干管446千米,较著名的有东京银座、青山、麻布、幕张副都心、多摩新市镇(设置垃圾输送管)等地下综合管廊。其他各大城市,如名古屋(图2-10)、大阪、京都、冈山等也均大规模地投入综合管廊的建设。建设初期,综合管廊内的设施仅限于通信、电力、煤气、上水管、工业用水、下水道6种,现阶段又增加了供热管、废物运输管等设施。为了防止地震对综合管廊的破坏,日本采用了先进的管道变形调节技术和橡胶防震系统。1995年1月阪神大地震时,神户市内房倒屋塌,断水断电,电缆、电线的倒塌堵塞了道路,给防火救援活动带来了障碍,但是当地的综合管廊仅有个别地方出现水泥表皮稍许剥落和开裂的现象,整体结构基本无损,确保了建设综合管廊的地区生活基础设施的正常运转,从而使人们认识到综合管廊在防震中的巨大作用。

图2-10 日本名古屋综合管廊(雷升祥,2015)

1995年,日本颁布了《电力共同沟法》,将电线及光缆收集于步道之下的综合管廊内,确保在台风、地震等灾害时紧急输送道路保持通畅。

1995年,日本东京临海副都心历时7年、耗资3 500亿日元建成总长度16千米的综合管廊(图2-11),这是当时世界上规模最大、最充分利用地下空间、能将各种基础设施融为一体的建设项目。该条综合管廊距地下10米、宽19.2米、高5.2米,把给水管、再生水管、污水管、煤气管、电力电缆、通信线缆、通信光缆、空调冷热管、垃圾收集管等9种城市基础设施管道科学、合理地分布其中,有效利用了地下空间,美化了城市环境,避免了乱拉线、乱挖路现象,方便了管道检修,使城市功能更加完善。该综合管廊内中水管是将污水处理后再进行回用,有效节约了水资源;空调冷热管分别提供7℃~15℃和50℃~80℃的水,使制冷、制热实现了区域化;垃圾收集管采取吸尘式,以每小时90~100千米的速度将各种垃圾通过管道送到垃圾处理厂。为了防止地震对综合管廊的破坏,采用先进的管道变形调节技术和橡胶防震系统。对新的城市规划区域来说,该综合管廊已成为现代都市基础设施建设的理想模式。

图2-11 日本东京临海副都心综合管廊(雷升祥,2015)

1997年,日本横滨市中心部分地区重建,横滨未来港21区管廊(简称MM21)作为横滨的核心项目建设成功。区内的电线、电话线、光纤网络、上下水道和暖气系统全部预先设置在地下的综合管廊内。MM21区管廊(图2-12)是集旅游、商务、购物、会议、展览、博物馆于一体的超大地下空间综合体规划项目。

图2-12 日本横滨未来港21区管廊

2001年,日本已兴建了超过600千米的综合管廊。

2005年6月,由日本国土交通省主持修建的日比谷综合管廊(图2-13)建设完成,该管线管廊采用盾构法施工建设,总长度1 424米,埋深达25米,直径约7.5米,连接东京虎之门与日比谷,现代化程度非常高,承担了该地区几乎所有的市政公共服务功能。地下综合管廊的修建不仅解决了日本城市交通拥堵问题,还极大地方便了通信、电力、燃气、给排水等市政设施的维护和检修。此外,城市地下综合管廊还具有一定的防震减灾作用。

图2-13 日比谷综合管廊(2005年)

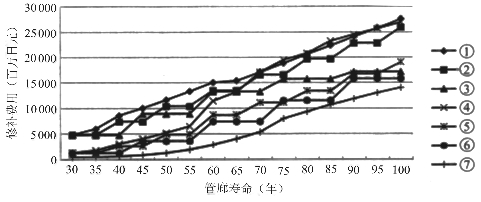

2009—2012年,相关部门对东京地域综合管廊的损伤、裂化情况等进行了健全度评价,评价体系里面将健全度分为了5个等级(Ⅰ级为健全、Ⅱ级为较健全、Ⅲ级为稍微注意、Ⅳ级为注意、Ⅴ级为需修补)。综合管廊健全度评价结果,对管廊维修方案进行经济性评价。管廊维修方案分为7种,分别为:①健全度为Ⅲ~Ⅴ级的管廊均进行维修,维修频率5年/次;②健全度为Ⅲ~Ⅴ级的管廊均进行维修,维修频率10年/次;③健全度为Ⅲ~Ⅴ级的管廊均进行维修,维修频率15年/次;④健全度为Ⅳ~Ⅴ级的管廊均进行维修,维修频率5年/次;⑤健全度为Ⅳ~Ⅴ级的管廊均进行维修,维修频率10年/次;⑥健全度为Ⅳ~Ⅴ级的管廊均进行维修,维修频率15年/次;⑦仅对健全度为Ⅴ级的管廊进行维修,维修频率5年/次。针对上述修补方案的经济评价结果(图2-14),最经济的是方案⑦。

图2-14 日本东京管廊维修成本方案对比(郑立宁,2017)

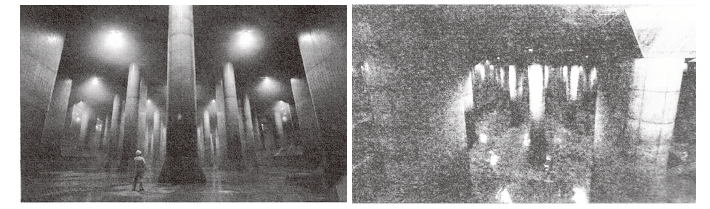

截至2016年,日本全国已有80多座城市兴建了2 057千米的城市地下综合管廊,在亚洲地区名列第一。纳入的管线包括上水管、中水管、下水管、煤气管、电力电缆、通信电缆、通信光缆、空调冷热管和垃圾收集管9种城市基础管线,且合理地分布在管廊中。日本的地下综合管廊还与地下排水系统(图2-15)有机结合,为城市防灾排涝发挥重要作用。

图2-15 日本地下排水系统(雷升祥,2015)

日本建设地下综合管廊近100年,已经实现管廊相互连接成网,内部收纳的管线包括通信、供电、供气、给水和污水等城市日常生活必不可少的生命线。随着综合管廊成网络体系的发展,有效地防止了道路挖掘工作,提高了生命线在自然灾害(如地震)发生时的安全性、减少了因道路施工导致的交通拥堵和环境污染等问题。在日常运维管理过程中,为保障综合管廊的正常运行,需进行地基液化处理、大修管理、增加财政预算等工作。

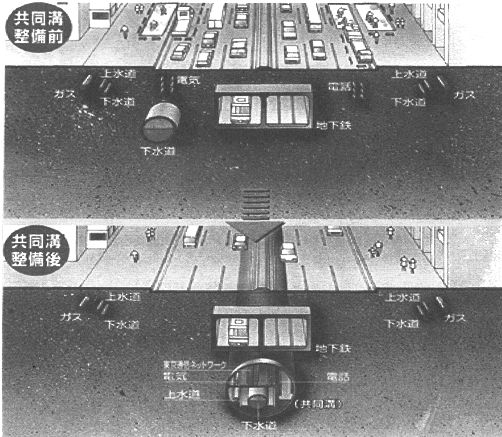

在综合管廊建设方面,出于抗灾和充分利用地下空间资源的考虑,日本有着雄厚的资金支持、完善的法律法规、先进的城市发展建设理念。在人口最为密集的城市东京,提出利用深层地下空间资源(地下50米),建设规模更大的干线综合管廊网络体系设想(图2-16),反映出日本乃至全世界城市综合管廊建设的发展趋势。

图2-16 日本深层地下空间综合管廊示意图(雷升祥,2015)

有关城市地下综合管廊工程建设与BIM技术应用的文章

综合管廊总体设计应遵守的原则和考虑的内容主要包括:综合管廊平面中心线宜与道路、铁路、轨道交通、公路中心线平行。综合管廊一般在道路的规划红线范围内建设,综合管廊的平面线形应符合道路的平面线形。含天然气管道舱室的综合管廊不应与其他建(构)筑物合建,从而保证综合管廊和其他建(构)筑物的安全。其他建(构)筑物包括地下商业、地下停车场、地下道路、地铁车站等。......

2023-08-29

综合管廊附属工程BIM三维模型包含消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、排水系统、监控与报警系统、标识系统。在建模及使用BIM模型时,便于对不同系统的管道进行区分,如图5-15所示。图5-15消防系统设置切换到“-4.75A建筑平面”视图,单击“系统”选项卡“卫浴和管道”面板中的“管道”工具,在左侧实例属性对话框中选择相应的管道种类,在机械一栏下选择管道的系统类型,并按设计图标注调整偏移量,如图5-16所示。......

2023-08-29

1958年,在北京市天安门广场下建设的约1.3千米长的综合管廊,是北京第一条综合管廊,其断面为长方形,宽3.5~5.0米,高2.3~5.0米,埋深7.0~8.0米。到2020年,北京市将建成综合管廊150~200千米,在北京城市副中心、冬奥会、世园会等重大项目建设中,优先规划建设综合管廊,并提高城市道路和轨道交通同步建设综合管廊的比例。表3-1城市地下综合管廊工程项目情况图3-1施工时北京市中关村综合管廊......

2023-08-29

综合管廊土建结构的管理范围包括管廊廊体、供配电室、监控中心结构及设施管理。表7-5综合管廊土建结构大中修的内容及预期效果......

2023-08-29

综合管廊内附属设施设备种类多,主要包括供配电系统、照明系统、消防系统、排水系统、通风系统、监控与报警系统和标识系统等。对管廊内设施设备进行规范化、精细化的管理,可以提高设备的使用效率、延长设备的使用寿命,进一步为综合管廊的安全运营提供有力保障。......

2023-08-29

2008年,青岛市在全国率先建成约54千米成网成片的地下综合管廊系统并已安全运营至今,区域内杜绝了“马路拉链”“蜘蛛网”现象,获得了社会效益、经济效益的双丰收。2018年,青岛市北区第一条城市地下综合管廊—开平路地下综合管廊工程正式开工建设。“十三五”期间,青岛市各区结合地下综合体建设、道路打通及区域开发,计划建设管廊约40千米。目前,青岛市对已建成的54千米地下综合管廊实施智能化监控和维护保养。......

2023-08-29

综合管廊的交叉口部位应设置防火墙、甲级防火门进行防火分隔;防火墙宜采用柔性防火隔断方式以便于管道安装。综合管廊内宜设置自动喷水灭火系统、水喷雾灭火或气体灭火等固定设施。管廊内应设置火灾自动报警系统,并在管廊入口处或每个防火分区检查井口端设置固定通信报警电话,报警信号应反馈至控制中心。......

2023-08-29

珠海横琴新区地下综合管廊是国内建设规模较大、系统较为完善的综合管廊之一。横琴新区地下综合管廊全长33.4千米,项目总投资约22亿元,服务面积106平方千米。目前,珠海市由大横琴投资有限公司负责管理横琴新区地下综合管廊的运营管理,由华发集团与中冶公司成立了华发中冶管廊建设运营公司,负责市区西部综合管廊建设。......

2023-08-29

相关推荐