此外,影响虹桥商务区发展建设过程中的政府及市场的导向作用、相关政策指向及局部的变革力量也得到了分析探讨。......

2023-08-29

空间是文化的载体,空间也是孕育文化成型的力量。上海开埠以来一百多年历史进程中,中西、殖民与被殖民、现代和传统、城市与乡村……多种力量的冲突鼓荡,形成了独特文化——海派文化。海派文化也构成了上海城市发展过程中形成的文化遗产和城市性格,具有唯一性和不可复制性,并为深入探讨城市空间的文化脉络、分析城市发展的内在逻辑提供有力的思想源泉。

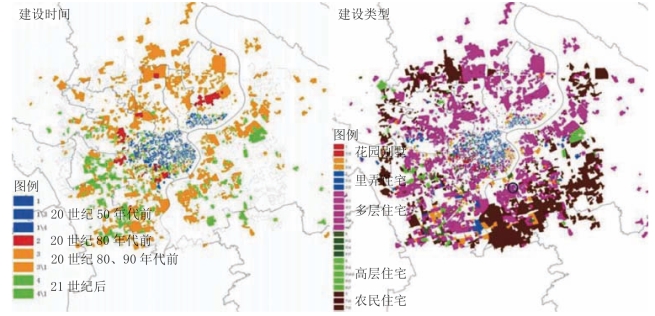

以20世纪20、30年代为标签,在殖民地的政策下,大量西式建筑密布在近代化道路上形成了上海近代西式的城市风貌,这一基本的城市空间格局保留至今,也使其成为海派文化的重要体现。然而,我们在密切注意往日海派文化这一面貌的同时,更不能忽视的是,透过上海独特的历史过程和现实处境,“工人新村”所诠释的“大众”情怀及其意识形态的空间投影。1951年,为解决上海三百万产业工人的住房困难,上海市政府开始建设“工人新村”。而曹杨新村[2]率先引入苏联“工人新村”概念,并以“邻里单位”为理论原型展开建设。此后整整30年,工人新村成为我国居住环境中占主导地位的建筑样式,整个上海也出现了工人新村星罗棋布的新局面。此后,改革开放四十年以来,上海住区模式则又发生了新一轮的巨变:借助于房地产市场体系的形成,在今天已由传统的工人新村为主导的多层模式逐步转变为市场经济主导的高层、高密度为代表的楼盘模式(图4.19)。通过对住房建设时间和类型及各类型住房面积变化的分析(图4.20),可以发现,上海居住空间模式已随政策改变,而作为都市文化的载体,居住模式也直接影响了海派文化的发展:从石库门形成的亭子间文化已转变为新村文化,并不断得到继承和发生衍变,在摩登文化的基础上开始向市民文化转型,体现出以公民社会为基础的大众文化和新的市民精神。

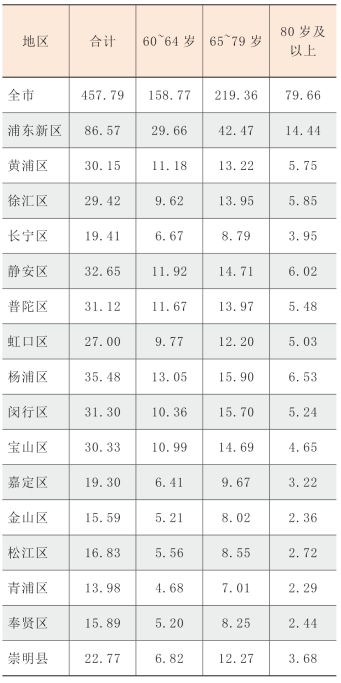

当前上海消费文化的“混合景观”不仅展示出全球与地方文化的碰撞与互补,也显示出地方文化挑战房地产市场的强大功能,以及城市景观在新与旧、物质与象征之间的矛盾。相关研究显示,上海整个高端的消费和历史文化风貌区的空间划分具有高度的同质性和共识性,从而呈现为上海历史文化风貌区城市消费空间布局的一个新的图景(图4.21)。消费主义不断扩张的同时,全球化时代显现的空间再构力量,却又借助以世博会这样的突变性文化载体,为大众文化的提升打开了新的空间——紧邻2010上海世博会的周家渡地区正是其中的典型构成。周家渡地区位于浦东新区、世博会场址东南,西、北临黄浦江,是浦东沿黄浦江较早发展起来的居民区之一,有多条主干道通往市区和街镇,交通方便(图4.22)。区内有20世纪80年代建造的上南二村、上南四村、雪野一村、雪野三村等多个新村,且很大一部分都保留至今。住宅、小区配套设施老旧,居住人群收入较低。正如前文指出的,大众的工人新村与消费空间无关,而周家渡地区的工人新村同上海其他很多工人新村一样,其文化能量体现在生活中显示出以下主要特点:①大众文化;②市民精神;③老龄化(图4.23,表4.17),社区内居民以中老年人为主,缺乏生机与活力;④街道文化生活;⑤空间的“绅士化”,造成阶层分异与认同危机;⑥趋利型建设导致城市多样性丢失;⑦局部地区的空心化与移民化;⑧产权边界/心理防卫;⑨公共空间的缺失,公共空间的边界十分清晰,空间缺乏包容性,人的活动也集聚不起来,从而达不到公民社会的公共性、开放性。

图4.19 上海居住模式的演进格局

图4.20 上海住房的建设时间与建设类型分析示意图

图4.21 上海历史文化风貌区城市消费的空间布局新图景

图4.22 2010上海世博会与周家渡地区

图4.23 上海老龄化情况分析[3]

表4.17 各区县户籍老年人口年龄构成(2016年) (万人)

尽管在未来发展的长效机制及社会内涵的建构上还有待探讨,但通过上海世博会的空间共享、平改坡工程、道路拓宽和街区立面改造等一系列行动,对比其城市空间的前后变化,可以发现公共空间的增加、空间品质的提升,世博会也使周家渡站到了世界发展的前沿。可以说,以历史文化保护区的再利用、世博会为代表的现代文化,寄予了城市未来的发展期待和想象,与大众文化一起推动和激发城市社会经济与文化的发展复兴。

有关冲突视野下的可持续城市设计 本土策略的文章

生态城市的理论及实践的发展,影响着并反映了城市对可持续性建构的追求,从而促使生态城市相关的实践探索,成为可持续城市规划与设计发展的关键所在。表1.4国外低碳城市建设的积极实践总体来看,生态城市已成为中国各地城市发展的模式导向,其建设实验也已初步形成以各级行政区域为主体的梯级体系,遍布各个区域和主要城市。......

2023-08-29

“可持续发展”是关乎人类未来生存的必然选择。可持续发展的理论和实践日益扩展和深入。虽然至今为止,概念的表述众多,但简言之,可持续发展被认为是一种正向而有益的过程,是指一个系统全方位地趋向于结构合理、组织优化、运行顺畅的均衡、和谐的演化过程。通过上述对可持续发展思想演变与内涵的分析界定,考察当前城市可持续发展的重点与现实,则可以为可持续城市设计理论与实践内容的研究提供更为深层的思想指导与行动指引。......

2023-08-29

由此,城乡统筹的思路逐步形成与完善,而此后发布的十多个中央一号文件都对此重点体现。“国际方案征集”成为“一城九镇”城市规划与设计组织的重要方式,其城市设计思路也对之后郊区城镇的建设产生了一定的影响。......

2023-08-29

基于上述上海社会经济发展与空间演进的阶段耦合与特征解析,并借助一种社会建构下空间建构与社会行动策略耦合的生成机制,本书将上海的实证研究具体落实于“技术路线”和“行动路线”的联结性分析。......

2023-08-29

城市是人类最主要的聚居地和经济活动中心,城市的可持续发展直接关系到人类的可持续发展,研究意义重大。城市可持续发展的研究,涉及了多层次、多维度的考察视角。城市可持续发展的理论体系、战略研究、机制建构、评价体系及与城市形态相关的考察视角,可以说构成了其中关键、核心的内容,也成为本书多学科交叉探寻城市空间可持续发展建构的支持路径,并探索其间的实践机制与应用可能的重要思路借鉴。......

2023-08-29

本土策略是一个跨学科的研究对象,涉及极为广泛的理论体系。究其特征而言,本土策略首先体现为一种尊重传统、强调归宿感、符合国情与社会发展阶段的冲突应对的哲学思路,既具有不可忽视的实践功用和理论价值,是人类对现代化社会之弊端与缺陷加以反思的一种现代性努力,也反映出人类在面向21世纪时一种更为智慧也更为平等的努力,强调注重各发展要素之间的关联内涵。......

2023-08-29

工业革命以来,人们的生活方式与思想观念在城市化快速推进过程中发生了重大变革,日趋严重的生存危机与社会问题威胁着城市的发展,也迫使人们更为迫切地探寻可以促进长远可持续发展的城市形态与聚集模式。当然,也有众多学者从不同视角,研究与探索城市形态和城市可持续发展所具有的联系与影响。......

2023-08-29

相关推荐