首先,“后世博”时代具有的是政府主导下对低碳环境科技的大规模示范应用而衍生出来的一种政治经济态势。此外,上海世博会还关注于如何将自身所担负的战略责任转换为实际的可持续发展成效,凸显制度性、协同型的动力建构。......

2023-08-29

在经济全球化的今天,城市治理[1]体系对保障和促进可持续发展具有特别重要的意义,而这从根本上离不开资源、权力、利益、文化、准则等社会要素的渗透及作用。同时,虽然改革开放以来我国逐步构建了适应社会主义市场经济体制需要的行政管理体制,并不断强化法律法规建设及规章制度限定,但现实的实践表明,大多数城市政府仍然实行经济主导型管理模式,诸如公权扩张、政企不分、权责脱节等问题仍未得到有效解决;当传统的发展模式以GDP的高增长率作为行政力量决定资源配置的内在动力,各地的攀比构成决定资源配置的外在压力,则进一步加重了资源紧缺、生态环境破坏,凸显出经济、社会和城市空间发展的失衡。

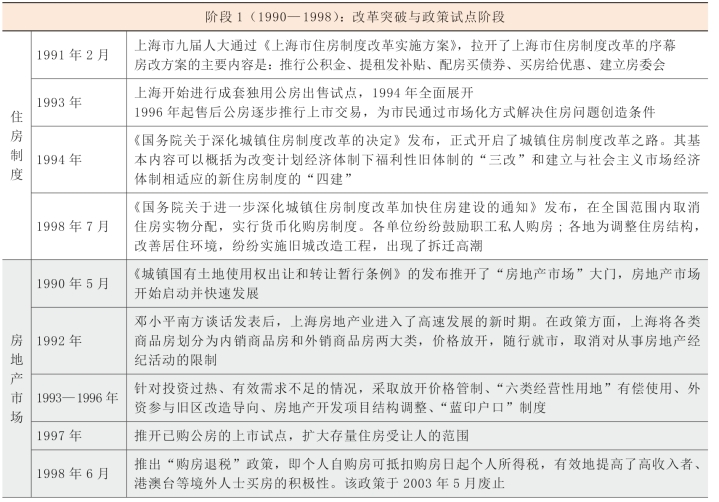

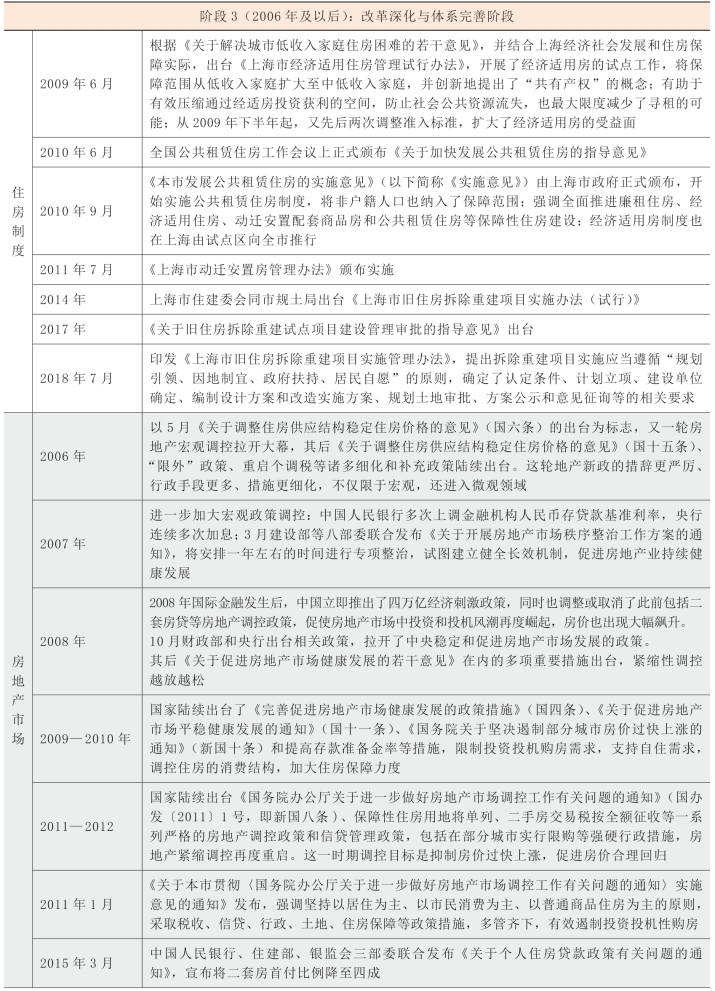

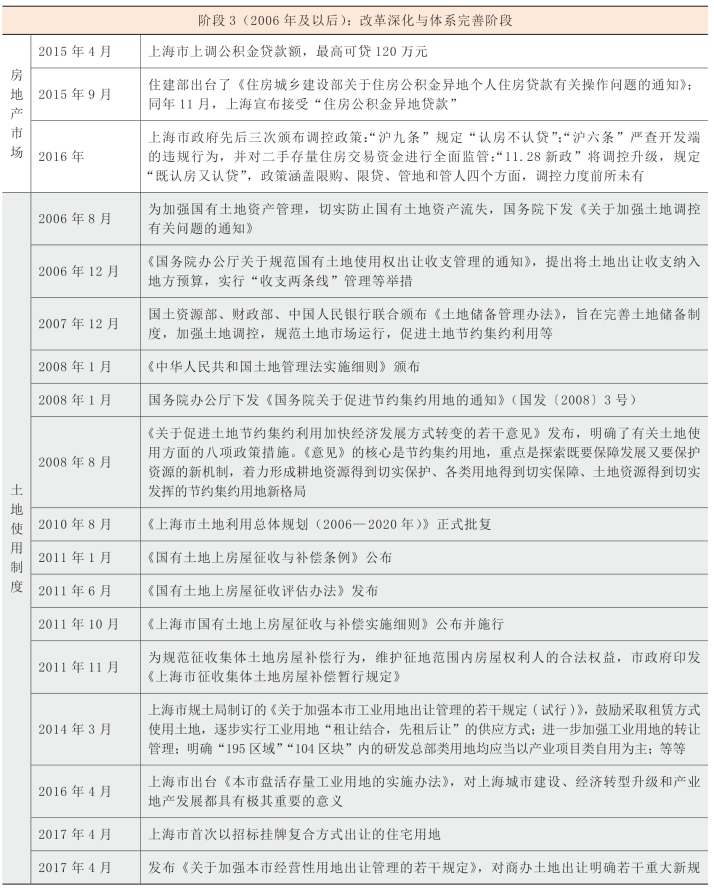

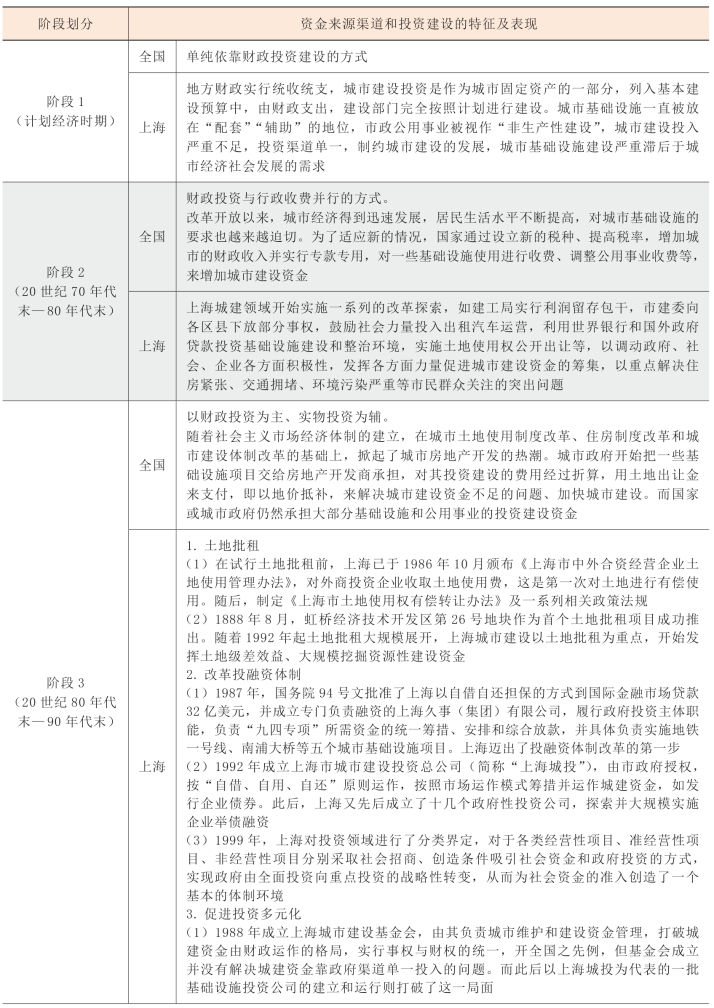

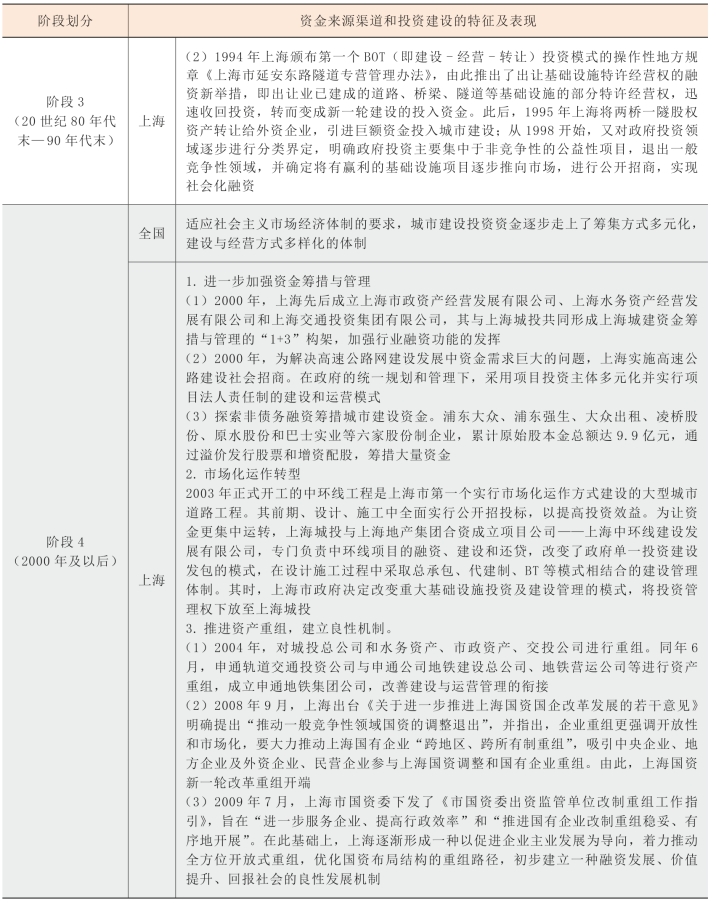

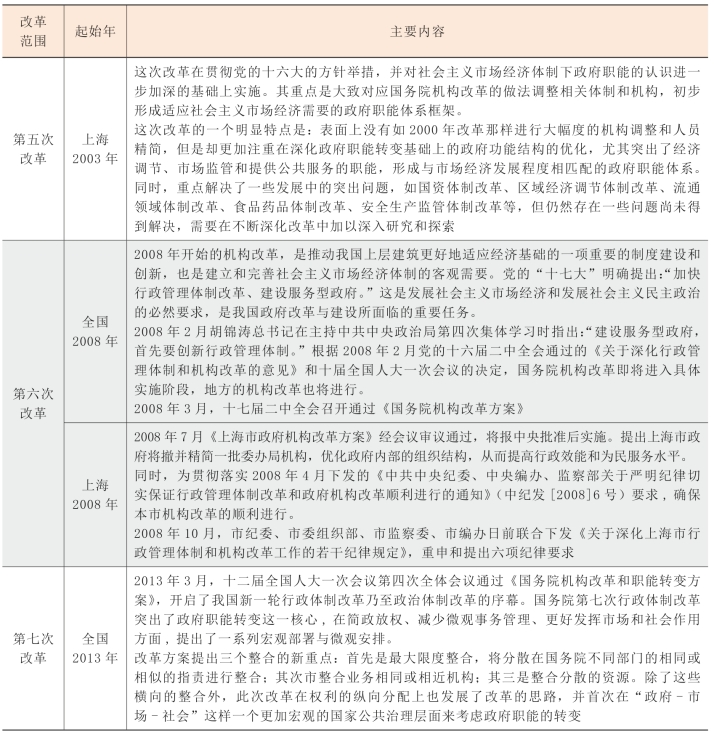

这些都促使我们将社会发展目标、公共利益与市民需求、社会影响评价等纳入本土治理的综合考量,借助合理、有效的空间规划、资源布局、公共服务供给、制度设计等来协调利益分配,促进发展成果的社会共享。由此,本书在考察我国及上海建设和管理体制改革进程(表4.14)、城市建设投融资体制演进(表4.15)、行政管理体制改革进程(表4.16)等社会发展情境的基础上,结合研究主题拓展,从四个社会发展的关键视角楔入,进而探讨“后世博”时代的城市运营与社会管理,对促进社会和谐的本土治理策略进行思考。

表4.14 上海房屋土地管理体制改革的进程考察

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

表4.15 我国及上海城市建设投融资体制演进的综合分析

(续表)

表4.16 我国及上海行政管理体制改革进程的综合考察

(续表)

其中,借由住房、安全与健康的要素楔入,综合考察生活质量的保障问题,并结合上海在实践中进行的住房建设和发展探索,重点分析1990年以来不同时期健康居住和工作环境建构的导向,以及城市安全问题、突发性的社会冲突与事件应急举措,探寻可供借鉴的策略构成与机制导向。其次,朝向公共利益的维护,直面城市更新中面临的各种问题、矛盾,公权制衡与政策调控策略得以与土地资源、权力、资本、行政管理体制等冲突因素紧密结合起来探讨。第三,将文化视野引入城市空间的冲突性审视之中,强调一种新的看待与理解城市的方式,联系上海城市发展独特的历史过程和现实处境,基于对其间生活方式和价值观念两大因素的互动,分析不同阶段的居住模式与当今现实的消费图景,思索全球化时代显现的空间再构力量是如何借助文化载体来为城市转型施以作用的。第四,基于对公众参与、社会公正、社会指标的考察,朝向减少社会排斥和促进社会整合,探讨了与可持续城市设计建构相交织的,体现更趋有益的社会公允的规范准则。第五,综合审视城市的发展理念、资源、人才、资金、动力机制,进一步探讨了“后世博”时代城市发展模式可能的变革取向。

有关冲突视野下的可持续城市设计 本土策略的文章

首先,“后世博”时代具有的是政府主导下对低碳环境科技的大规模示范应用而衍生出来的一种政治经济态势。此外,上海世博会还关注于如何将自身所担负的战略责任转换为实际的可持续发展成效,凸显制度性、协同型的动力建构。......

2023-08-29

我国制定了《中国21世纪议程》和《中国21世纪人口、环境与发展白皮书》两份纲领性文件,并结合国情指出了有关城市建设和建筑业发展的基本原则和政策。《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》把可持续发展作为重大方针和战略目标,并明确做出了今后中国在经济社会发展中实施这一战略的重大决策。可持续设计需要理解自然系统对建城环境的各种要求及其所产生的各种环境后果。......

2023-08-29

本土策略是一个跨学科的研究对象,涉及极为广泛的理论体系。究其特征而言,本土策略首先体现为一种尊重传统、强调归宿感、符合国情与社会发展阶段的冲突应对的哲学思路,既具有不可忽视的实践功用和理论价值,是人类对现代化社会之弊端与缺陷加以反思的一种现代性努力,也反映出人类在面向21世纪时一种更为智慧也更为平等的努力,强调注重各发展要素之间的关联内涵。......

2023-08-29

“可持续发展”是关乎人类未来生存的必然选择。可持续发展的理论和实践日益扩展和深入。虽然至今为止,概念的表述众多,但简言之,可持续发展被认为是一种正向而有益的过程,是指一个系统全方位地趋向于结构合理、组织优化、运行顺畅的均衡、和谐的演化过程。通过上述对可持续发展思想演变与内涵的分析界定,考察当前城市可持续发展的重点与现实,则可以为可持续城市设计理论与实践内容的研究提供更为深层的思想指导与行动指引。......

2023-08-29

基于上述上海社会经济发展与空间演进的阶段耦合与特征解析,并借助一种社会建构下空间建构与社会行动策略耦合的生成机制,本书将上海的实证研究具体落实于“技术路线”和“行动路线”的联结性分析。......

2023-08-29

我们有必要紧密联系“社会空间”的建构视野,关联现实条件与社会情境,把握社会空间的建构内涵,针对地域特征及核心问题,并防止和避免那种单一的、物质性的、急功近利的建构模式,来有效黏结传统与现代、理想与实践,促成现实的可持续发展建构的未来可能。......

2023-08-29

综合而言,“空间建构”策略更多地体现出可持续城市设计对社会性要素的承载关系;“社会行动”策略则是一种视野转换下建构模式的行动应答,更多地体现为社会性要素对可持续城市设计的作用体系。可持续城市设计的建构原则与研究面向,实际始终贯穿其中,并从根源上产生作用与影响。......

2023-08-29

工业革命以来,人们的生活方式与思想观念在城市化快速推进过程中发生了重大变革,日趋严重的生存危机与社会问题威胁着城市的发展,也迫使人们更为迫切地探寻可以促进长远可持续发展的城市形态与聚集模式。当然,也有众多学者从不同视角,研究与探索城市形态和城市可持续发展所具有的联系与影响。......

2023-08-29

相关推荐