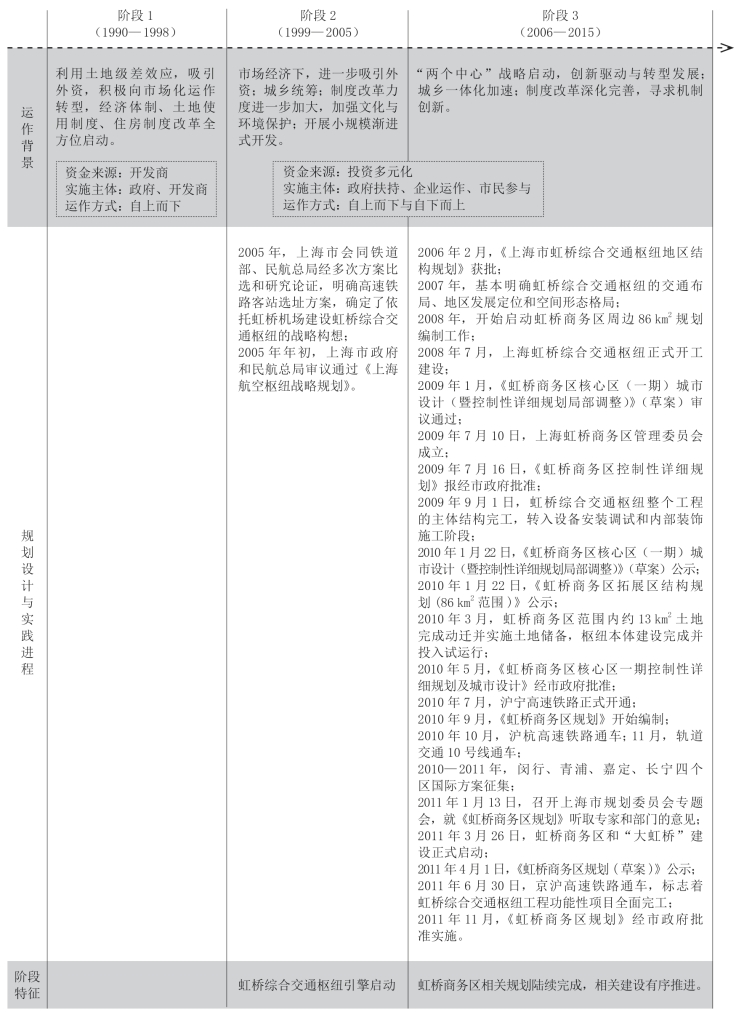

回看虹桥商务区的战略开发与规划设计进程,显而易见,虹桥商务区的建设开发属于当下我国政治经济改革进程中典型的“顶层设计”事件,其开发与规划都是在政府部门主导与渗透下推进和制定的。与此同时,无论是在虹桥商务区启动建设之初,以及2012年召开的上海市党代会上,促进虹桥商务区等重点区域的加速发展被不断强调。表3.14虹桥商务区开发战略与规划建设冲突应对的策略评价表3.15虹桥商务区开发战略与规划建设的冲突特征及影响考察......

2023-08-29

1921年虹桥机场的通航、1983年虹桥经济技术开发区的建设,促使虹桥成为一个重要的贸易集聚区。虹桥经济开发区也成了外资最为密集的国家级开发区。2008年,国务院通过《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,第一次对国内的区域发展提出规划要求。虹桥商务区处于长三角城市轴的关键节点,与长三角区域主要城市的距离都不超过300 km。加之综合多种交通方式的虹桥综合交通枢纽的建设,能显著降低商贸商务活动十分看重的时间成本。因而,虹桥商务区构成上海实现“四个率先”、建设“四个中心”和现代化国际大都市重要商务集聚区,以及贯彻国家战略、促进上海服务全国及长江三角洲地区的重要载体(图3.29)。

自2008年开始,上海市规划和国土资源管理局会同虹桥商务区管委会及闵行、青浦、嘉定、长宁四区的区政府,启动周边86 km2规划编制工作。此后,随着2009年5月在国务院批复了上海撤销南汇区,将其行政区域并入浦东新区的请示后,“大浦东”的发展格局形成,为航运中心和金融中心的功能联动发展开辟了新空间。鉴于不同功能之间的支撑关系,“两个中心”功能的推进也势必要求国际贸易中心载体实现突破性发展,包括有形的空间建构与无形的市场、制度层面。承接这一发展诉求,2009年2月,时任上海市长韩正同志听取虹桥综合交通枢纽规划工作汇报,明确进一步深化商务区功能定位、开展大虹桥结构规划和重点地区城市设计等工作要求。2009年9月,虹桥商务区的规划及建设理念、商务区管委会的组织架构首次对外公布,确定其结合虹桥综合交通枢纽布局设置,规划总用地为26.3 km2,主要集中在长宁和闵行两区,总体布局为“一环、两轴、三核、五区”。规划总建设规模约为1 100万m2,其将作为一个功能区域,而非行政区域,将体现城市综合体的概念;为避免“空城化”效应,其中还将有210.5 hm2用于住宅项目。此外,虹桥枢纽周边约59 km2的区域将规划作为虹桥商务区功能拓展区,以促进未来整个区域的协调、联动发展。

图3.28 虹桥商务区案例的阶段发展考察

图3.29 虹桥商务区区位图

从2009年《虹桥商务区控制性详细规划》报批通过,2010年1月《虹桥商务区核心区(一期)城市设计》《虹桥商务区拓展区结构规划》公示,到2010年9月《虹桥商务区规划》开始编制,虹桥商务区内各规划区功能定位不断优化,并在国际征集的城市设计方案借鉴下,土地利用得以不断深化(图3.30)。

2011年1月,上海市规划委员会专题会召开,就《虹桥商务区规划(草案)》听取专家和部门的意见。2011年11月,《虹桥商务区规划》获市政府批准实施。总体发展目标确定为建设成为新时期上海“创新驱动、转型发展”的示范区,建设成为土地利用综合集约、交通运行安全高效、产业发展更新转型、生态环境低碳优美的综合商务区;整体形成“五区三轴两廊”的空间布局结构。其规划范围则分为三个层面(图3.31)。

(1)主功能区。在2009年规划范围26.3 km2的基础上增加1.4 km2综合体项目,共占地27.7 km2,将依托虹桥综合交通枢纽,发展总部办公、商业贸易、现代商务等,规划形成“一环、五区、两轴、三核”的布局结构(图3.32)。其中,“一环”是指虹桥商务区外围由绿地、水域等形成的生态绿环;“五区”为中心片区,主要包括交通和商务功能核心;机场片区;北片区主要为动迁安置基地、商办、对外交通及物流仓储等用地;南片区为商办、对外交通等;东片区是机场外围的环境、基础设施整治区。“两轴”指东西向交通功能轴线、南北向商务和公共活动轴。“三核”是指中部的交通功能核心、西部的商务功能核心、东部的配套功能核心。

图3.30 虹桥商务区规划

图3.31 虹桥商务区规划范围的层次构成图

图3.32 虹桥商务区主功能区规划平面及布局结构分析

(2)核心区。为主功能区西部商务功能集聚的区域,包括核心区一期、核心区南北片区。加上西侧的大型会展项目共同构成了最核心的功能区,规划总用地约为5.1 km2。

(3)主功能区拓展区。为主功能区向西拓展至嘉金高速公路、向北至沪宁高速公路,规划总面积约59 km2,主要承担教育、医疗、居住等配套功能,延展产业则包括会展、研发、商务办公,是虹桥商务区的基本功能配套区、延伸产业辐射区、交通功能保障区、环境品质支撑区。

总的来看,虹桥商务区相关规划设计策略的推进,在以下几个方面尤其值得借鉴。

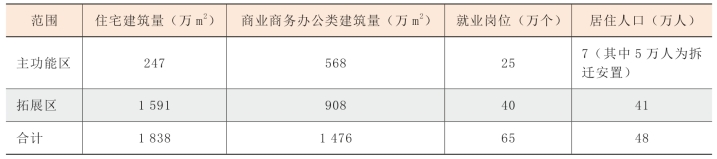

(1)职住平衡的综合考量。职住平衡有利于减少交通拥堵和空气污染。由于规划范围内有大规模的现状别墅区,容纳的居住人口有限,规划建议依托西部城镇体系,建立三个层次的居职平衡:一体化居职平衡圈(主功能区拓展区);半小时新市镇居住通勤圈(中距离地区);一小时新城市居住通勤圈(中远距离地区)。然而,目前规划的48万的居住人口与65万的就业岗位还存在差距,还是需要中心城提供一定比例的就业支撑(表3.13)。

(2)区域综合交通体系建构。完善为会展综合体配套的交通设施,构建“两纵三横”城市轨道网络。同时,引入现代化捷运系统作为轨道交通的补充,以承担短途接驳客运,解决小运量、中短距离出行;构建“四横三纵高(快)速路”与“五横四纵”主干路网络;重点完善支路系统,增加了支路网密度。

(3)生态绿化空间建构与低碳设计。一方面,针对总体规划确定的重要生态空间,严格控制功能建设,确保结构性生态空间的完整性。同时,对城市主要生态廊道范围内的现状建设用地,采取置换、削减、复垦等措施逐步恢复为城市生态用地;另一方面,借助原有自然植被,突出沿主河流的绿化空间。同时,加强慢行系统与绿化空间的结合,并与大运量公共交通站点相联系。另外,强调公交引导发展、步行化、人性化尺度和多样化、土地混合使用、绿色建筑,鼓励中水系统、屋顶绿化等生态技术应用,实践低碳设计。

表3.13 虹桥商务区规模论证

(4)编制单元的控制与指导。控制性编制单元规划作为落实城市总体规划的重要环节和城市规划管理的依据,是上海城市规划分级管理中有效解决市、区部门协同运作问题的关键环节之一(姚凯,2007)。虹桥商务区的规划也结合各区域功能结构和建设时序,划出了控规编制单元,并明确了单元功能、开发强度、绿化空间、道路、市政设施等基本控制要求,指导下阶段控详规划编制工作。

(5)三维管理系统。将城市设计要求纳入控规管理的研究与实践,首次探索三维管理平台及土地带方案出让模式,推进规划管理信息化工作。虹桥商务区核心区一期三维管理系统的建构已纳入规划管理进程。

(6)地区规划师制度。地区规划师是由上海市规划国土局和相关区政府联合聘请的规划专家,主要参与特定地区以及郊区县控制性详细规划、城市设计等工作的编制、咨询论证、审核等工作,对地区规划和建设实施提出建议和意见。

从整个过程来看,虹桥综合交通枢纽和虹桥商务区战略决策及规划设计,前后历时七年,分为前期研究论证、枢纽规划建设、商务区规划完善这三个阶段来有序推进,且在多个规划环节组织专题讨论会及公众参与公示。2009年7月,虹桥商务区的发展目标进一步得到明确,而一系列重要规划得以相继批准实施。2011年3月26日,虹桥商务区的6号、8号地块建设项目奠基,核心区集中供能项目开工,标志着虹桥商务区和“大虹桥”建设正式启动。2012年,《虹桥商务区核心区南北片区控制性详细规划及城市设计》批准实施。

其中,虹桥商务区核心区的城市设计更加突出以人为本和可持续发展的思想,强调充分发挥交通枢纽和商务功能的集聚整合作用,突出低碳设计和商务社区的规划理念,试图建设成为功能多元、交通便捷、空间宜人、生态高效、具有较强发展活力和吸引力的上海市第一个低碳商务社区(图3.33)。其低碳设计理念的核心是实现节能减排。虹桥商务区核心区一期是虹桥商务区最先启动建设的区域(图3.34),面积约1.4 km2。城市设计重点强调适应商务区建设的发展需要和转变土地供应方式,强化功能业态与空间形态的结合,确定建筑标准,强化对建筑单体形态和公共空间的控制。尤其是,实践了土地供应中带方案出让的可操作模式,并积极探索建立可量度、能实施的低碳设计评价标准。其城市设计的推展也采用了国际方案征集的形式(图3.35)。

有关冲突视野下的可持续城市设计 本土策略的文章

回看虹桥商务区的战略开发与规划设计进程,显而易见,虹桥商务区的建设开发属于当下我国政治经济改革进程中典型的“顶层设计”事件,其开发与规划都是在政府部门主导与渗透下推进和制定的。与此同时,无论是在虹桥商务区启动建设之初,以及2012年召开的上海市党代会上,促进虹桥商务区等重点区域的加速发展被不断强调。表3.14虹桥商务区开发战略与规划建设冲突应对的策略评价表3.15虹桥商务区开发战略与规划建设的冲突特征及影响考察......

2023-08-29

(四)实施西部大开发战略的重点工作2000年1月,国务院组成了以朱镕基总理任组长、温家宝副总理任副组长、国务院和中直19个相关部委主要负责人参加的西部地区开发领导小组。实施西部大开发是一项规模宏大的系统工程,也是一项艰巨的历史任务。实施西部大开发战略,起点要高,不能搞重复建设。推进西部大开发,既要有紧迫感,也要有长期奋斗的思想准备,不能急于求成。......

2023-11-29

图3.18黄浦江两岸地区规划优化方案2002年1月黄浦江两岸综合开发建设进入实质性启动阶段,开发范围则进一步扩展至从吴淞口至徐浦大桥的范围之内,涉及上海7个行政区的区域,总面积约为74 km2。其中,强调划分重点区域与项目,并紧密结合世博园区的规划建设,事实也证明世博会对黄浦江两岸综合开发起到了重要的推动作用。图3.19黄浦江两岸综合开发的战略范围外滩历史文化风貌区的开发建设则构成了其中核心而关键的部分。......

2023-08-29

我国城市生态规划的研究与实践起步于20世纪80年代。在此基础上,王如松对城市生态规划进行了深入的研究,提出了泛目标生态规划方法。我国学者孔繁德等认为,城市生态规划的出发点和归宿点是促进和保持城市生态系统的良性循环。......

2023-11-19

2012年培尼亚·涅托当选为墨西哥总统,其后实施改革措施。研究这次能源改革,与页岩气开发相关的措施主要有以下几方面。所以该比重可以视为包括了页岩气消费。为此,他们建议墨西哥国家石油公司放弃其天然气供应合同中的一部分,到2020年将其市场份额降低至30%以下,由此真正建立起有竞争的天然气市场。墨西哥政府计划2018年建成一个完全竞争的天然气市场。......

2023-06-25

水利富民综合开发工程,在北京市委、市政府的大力支持下,在指导思想明确、目标明确、政策支持、农民参与的前提下,于1997年10月正式启动实施。6年来,全市7个山区县共完成水利富民工程6.74万处,其中“五小”工程6.11万处,井站塘坝截流工程6272处,新增蓄水能力1155万m3,新增供水能力12.43万m3。在北京市水利建设中,农民投入的资金第一次超过了国家的投入。......

2023-06-19

作为南赣巡抚的王阳明治理赣闽粤边的重要业绩,是一批新县的次第设立,以及区域内各地经济和文教的进步。其过程实际上是该区暴客逃丁、梗化之民逐渐被纳为编户渐次向化,王朝统治向闽粤赣边不断深入的过程,同时也是此一区域的开发加速进行的过程。兹以闽粤边缘地区若干县份为例,从体现经济文教发展的几项重要指标入手,考察这一区域的开发进程。赣闽粤边区经济社会的发展,还有两个重要的指标可供观察。......

2023-08-23

通过上述安排,泰国湾争议海域面积降至7 755平方海里。[69]现存的泰国湾内未解决的争议海域主要是柬埔寨和泰国的双边争议海域和三边、四边重叠争议海域。......

2023-08-03

相关推荐