此外,影响虹桥商务区发展建设过程中的政府及市场的导向作用、相关政策指向及局部的变革力量也得到了分析探讨。......

2023-08-29

当前,全球化已经深入到社会各个角落,城市作为社会文化的载体深受其影响。这种影响在全球与本土碰撞的语境下,一方面表现为全球城市空间及结构体系的重组,推动城市空间的趋同与建筑文化的国际化;另一方面,则表现为重大事件双重效应的发挥、城市治理思想和模式的复制与创新。对于上海而言,近年来其着重推进“四个中心”建设打造全球城市,吸引了大量的跨国企业和国际组织入驻,形成了多个国际社区,并不断强化开放的制度环境建设,大力推进了制度环境与国际接轨。此外,上海浦东作为我国综合改革试验区,在制度建设方面具有先行先试的优势,有利于推动上海在“率先开放”中实现与国际全方位接轨。但是,国际政治经济格局调整所带来的竞争更为激烈、世界经济增长复苏出现反复等,也将对上海经济社会的平稳发展形成挑战,加剧了未来发展的不确定性。

第一,空间极度“资本化”。在现代经济发展模式下,资本力量呈现对生产资源空间配置的无形指挥,并试图不断从中获取超额利润。当前资本的全球流动指挥着产业空间的动态布局,促使经济价值链在全球和区域内的有效串联,促进城市和区域空间结构的资本调整。国际产业全球转移、消费主义蔓延已成为城市化要素波动背后的广泛、深入的直接驱动力,不可逆转地对城市和人类社会的发展起到了推动作用,深刻改变着城市。随着生产性服务业、跨国公司总部、金融中心在全球城市的聚集,全球化的空间体现为以超高、超大的办公楼宇,国际性枢纽机场,城市高新科技和金融区及提升全球化形象的项目建设等为代表,以购物中心、商业街、连锁店、超级市场、星际酒店、特色餐厅、文化交流设施和其他消费导向型巨型工程为典型……正如时匡指出的,通过吸引相关联产业,金融资本所具有强烈的目的性与导向性引发经济和生产活动在市场、管理等诸多方面相似性的聚集,促进新产业空间的形成与发展及城市空间的重组与更新。

事实上,全球资本对上海的青睐是推动上海20世纪90年代快速发展的动力之一。这一时期上海经济呈现出高速的增长,城市建设吸收了大规模的来自本地及国内外的资本,呈现出开发建设热潮,如浦东的开发开放。这个阶段上海振兴地方经济的总体利益和全球资本的利益的一致性,促使二者形成同盟,也使城市成为一部“增长的机器”而高速发展,其同时所付出的让步和代价则被掩盖(王伟强,2005);设计所满足的“需要”往往不是来自真正的使用者,而是拥有资本或决策权的“甲方”——通过不同的外观形式象征出社会地位和经济价值的差异,这才是他们最为关心的,也使空间极度“资本化”的弊端显露无遗。

第二,城市空间趋于同质,地方文化主体性淡化。刘易斯·芒福德曾说,不只是建筑物的群集,城市更是密切相关与经常相互影响的各种功能的复合体,其不单单是权力的集中,更体现为文化的归极。全球化的强大力量在推动新的技术和设计思想在世界范围内更快推广的同时,也带来城市空间趋于同质的现象。消费社会的高度发展,也使得我国许多城市正在失去它的历史和地方特色,成为库哈斯所描述的“无性格城市”。越来越多的城市被资本按照利益最大化的取向,被政府精英按照自己的意图进行空间重组。在建筑和城市设计方面,欧化和欧陆风格的风行以及传统建筑元素的符号化,使城市整体风貌呈现出无序和杂乱,无法展示出城市特色,也抹杀了建筑多样性;另一种倾向,如对中国传统节日的粗浅理解和因应,甚至对传统节日的西洋式理解,如七夕节被转化成“情人节”,这些都大大削弱了传统文化的内涵和感召力。

郑时龄曾指出:“文化不可能全球化,尤其在与文化密切相关的领域,地方化仍然与全球化并存。”然而,面对现代科技革命和强势文化的传播、蔓延,文化独立性更多的是被动的适应与固执的坚守。张鸿雁认为:“在20 世纪的100年中,中国城市的发展没有能够创造出本土化的城市形态空间和相关理论模式。即使在当代中国城市建设的实践中,仍存在着一种城市形态‘本土虚无化’的倾向……”当前亟须探讨如何在全球化和地方性之间取得平衡和共赢发展,把握传统文化的发展契机、实现身份认同及建构实施谋略。对于上海来说,城市文化的变迁相对于经济发展速度是滞后的。但幸运的是,尽管全球经济势力和消费主义的传播与渗透已加速改变了上海的地方文化,使其呈现出全球时代的动态特征,但其城市文化并未被全球经济进程全盘改造——新兴全球文化的传播与地方的适应或抵制并存。

第三,国际体系下重大事件的触媒效应。作为全球信息化时代的重要作用方式,国际体系价值传播下发生于某一特定地域的重大事件(图2.14),往往可以以一种“眼球奇观”来吸引目光,在借助自身运营而带动经济及旅游发展,可适时推进城市改造的实施,并在短期内快速促进城市形象的提升,体现一种“乘数效应”。因此,重大事件不仅被视为“特效药”与“强心剂”,更被提升作为城市的一种重大发展战略。2010年上海世博会在建设过程所展示的重要理念、行动方式,正是上海积极探索在发展经济的同时引领社会文化与生活方式,探索未来可持续发展方向的重要尝试。然而,重大事件本身往往在空间、时间上受到限制,其“强心剂”的作用也往往会在时间延续、内在发展机制上有所缺乏;往往对城市发展形成波段式的影响,呈现出“底波率”现象(吴志强,2008)。例如,从今天看来,作为重大事件的2010上海世博会在促进上海城市社会经济迅速发展的同时,也在一定时期内给上海城市发展带来了基础设施超常规发展等影响。2009年同期大量建设、同时施工,造成了当时上海高峰时段道路满负荷运转,拥挤状况加剧。可以发现,全球资本与地方城市的利益同盟往往是暂时的,如何在参与经济全球化中求得本地社会经济和本土文化等整体利益的最大化,是上海未来发展必须深入思考和建构的方面。

图2.14 国际体系价值传播下重大事件的作用机制

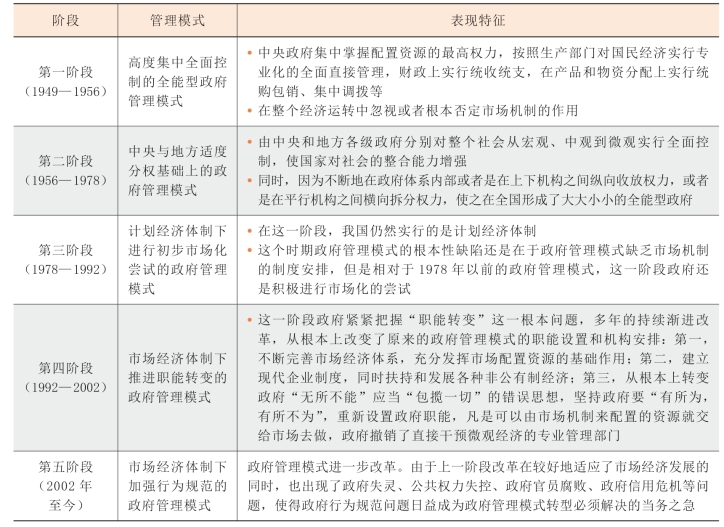

第四,全球化视域下的治理模式的变革。全球化在促进社会财富集聚与增长,提高人们自由度与创造性,更好地满足当代人多元化需求的同时,也造成人们无节制的消费欲与利己心,造成全球范围内存在人口膨胀、环境污染,以及霸权主义、贫富分化等危机。《全球化世界中的治理》一书中指出,全球化对国家治理将带来四个方面的影响:迫使发展中国家改革体制,促使国家职能转变,推动“政府改造”运动,以及新一代“世界公民”和区域性联盟的增多;同时指出“……发展中国家实现市场经济路径的选择就成为解决问题的关键”“政府干预是促进市场经济路径多样化的重要条件,而民主决策是保证在多样化的选择中找到合适路径的必要手段”。尽管该书的立场和思考方式深植于“西方世界”和来自发达国家的“发展模式”,但主要意图是就全球化与全球治理向西方国家政府提供理论与政策建言。其中很多观点对于我国正在进行中的行政管理体制改革与制度建设具有启发和借鉴意义。我国政府在管理体制上的渐进改革(表2.6),从初步的市场化尝试到推进职能转变,再到加强行为规范,在其适应经济体制转型、适应现代社会发展建设的同时,也不同程度渗透了全球治理思想的作用与影响,如20世纪90年代以来重视公共治理模式变革的全球性趋势,就我国的实际情形而言,最明显的结果就是在一定程度上引发并促成了政府职能与角色的重新定位以及政府与公民社会之间关系的变革。

表2.6 中国政府管理模式的演进阶段及特征

事实上,当我们联系中国的社会转型来考察,可以发现,中国100多年来一直呈现出“转”多于“型”,但是社会转型,不能只“转”不“型”,“转”意味着对旧社会形态的破除和改革,“型”意味着对新社会形态的重新整合。从19世纪遭到西方世界的冲击,到20世纪以来所经历的从革命转向改革的进程,农村包围城市的方式先后三次促成了国家的整合,并打开市场格局、促成了民主化的现实进程。当前新时期的社会转型则处于社会形态的进一步整合阶段,治理模式的重塑便凸显了出来,这实际也构成了改革成果稳定社会的一种现实需要。斯蒂格利茨在《让全球化发挥作用》中试图强调:市场经济是全球化所需要的,但发展中国家并非只能落于老牌资本主义国家走过的旧有途径。同时,市场的另一个缺陷在城市治理中还必须得到关注,那就是实现社会公平上的不足。即使作为较为成功的市场经济改革的我国,当前也正面临越来越突出的两极分化的问题。由此,斯蒂格利茨也认为,“看不见的手”可能不只是“看不见”,甚至可能并不存在,因而政府不应任由其自由发挥。

正如袁伟时指出的,“中国正处于转型社会,我们的政府也是转型中的政府”,对中国城市而言,政府的调控和国家的作用远大于西方国家,政府依然是城市空间演化的重要策划者。政府行为在经济转型时期表现为制度创新和宏观调控。今天城市快速扩张和郊区的蓬勃发展,除了和现有生产力水平以及城市化阶段有关,也归因于宏观政策和城市规划的引导。事实上,后发型国家的现代化面临早发型现代化示范及国内传统势力排挤、分散的社会利益群体抵制,必须消除不利于现代化的因素,需要政府发挥强有力的作用。同时必须看到,政府主导型国家对于后发型现代化的巨大作用及必然性,但是这种类型容易实现经济现代化,对于政治和社会现代化就另当别论,因为内在于这种体制中有许多问题,比如形成集团利益,造成政治和社会腐败;政府对于维护自身的利益容易达成共识,但是对于利益受损容易发生分歧,从而导致改革受阻。仍处于转型之中的中国城市与社会,如何适应社会主义市场经济的发展要求,妥善处理好改革和稳定的关系,合理转换政府职能并确保其主导作用的发挥,切实推进政治民主和社会民主成为时代赋予中国城市和社会发展的关键任务,直接影响了未来城市空间可持续发展建构的成败与否。

有关冲突视野下的可持续城市设计 本土策略的文章

“可持续发展”是关乎人类未来生存的必然选择。可持续发展的理论和实践日益扩展和深入。虽然至今为止,概念的表述众多,但简言之,可持续发展被认为是一种正向而有益的过程,是指一个系统全方位地趋向于结构合理、组织优化、运行顺畅的均衡、和谐的演化过程。通过上述对可持续发展思想演变与内涵的分析界定,考察当前城市可持续发展的重点与现实,则可以为可持续城市设计理论与实践内容的研究提供更为深层的思想指导与行动指引。......

2023-08-29

生态城市的理论及实践的发展,影响着并反映了城市对可持续性建构的追求,从而促使生态城市相关的实践探索,成为可持续城市规划与设计发展的关键所在。表1.4国外低碳城市建设的积极实践总体来看,生态城市已成为中国各地城市发展的模式导向,其建设实验也已初步形成以各级行政区域为主体的梯级体系,遍布各个区域和主要城市。......

2023-08-29

基于上述上海社会经济发展与空间演进的阶段耦合与特征解析,并借助一种社会建构下空间建构与社会行动策略耦合的生成机制,本书将上海的实证研究具体落实于“技术路线”和“行动路线”的联结性分析。......

2023-08-29

城市是人类最主要的聚居地和经济活动中心,城市的可持续发展直接关系到人类的可持续发展,研究意义重大。城市可持续发展的研究,涉及了多层次、多维度的考察视角。城市可持续发展的理论体系、战略研究、机制建构、评价体系及与城市形态相关的考察视角,可以说构成了其中关键、核心的内容,也成为本书多学科交叉探寻城市空间可持续发展建构的支持路径,并探索其间的实践机制与应用可能的重要思路借鉴。......

2023-08-29

本土策略是一个跨学科的研究对象,涉及极为广泛的理论体系。究其特征而言,本土策略首先体现为一种尊重传统、强调归宿感、符合国情与社会发展阶段的冲突应对的哲学思路,既具有不可忽视的实践功用和理论价值,是人类对现代化社会之弊端与缺陷加以反思的一种现代性努力,也反映出人类在面向21世纪时一种更为智慧也更为平等的努力,强调注重各发展要素之间的关联内涵。......

2023-08-29

由此,城乡统筹的思路逐步形成与完善,而此后发布的十多个中央一号文件都对此重点体现。“国际方案征集”成为“一城九镇”城市规划与设计组织的重要方式,其城市设计思路也对之后郊区城镇的建设产生了一定的影响。......

2023-08-29

工业革命以来,人们的生活方式与思想观念在城市化快速推进过程中发生了重大变革,日趋严重的生存危机与社会问题威胁着城市的发展,也迫使人们更为迫切地探寻可以促进长远可持续发展的城市形态与聚集模式。当然,也有众多学者从不同视角,研究与探索城市形态和城市可持续发展所具有的联系与影响。......

2023-08-29

相关推荐