我国制定了《中国21世纪议程》和《中国21世纪人口、环境与发展白皮书》两份纲领性文件,并结合国情指出了有关城市建设和建筑业发展的基本原则和政策。《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》把可持续发展作为重大方针和战略目标,并明确做出了今后中国在经济社会发展中实施这一战略的重大决策。可持续设计需要理解自然系统对建城环境的各种要求及其所产生的各种环境后果。......

2023-08-29

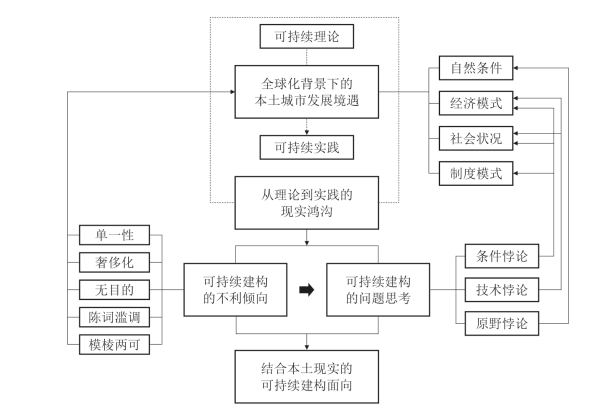

这里关于“可持续悖论”的探讨,正是通过“原野悖论、技术悖论、条件悖论”这三个彼此独立又内在联系的认识视角,试图对当前中国可持续发展所面临的现实性问题形成观念性思考。

第一,原野悖论。在今天,城市规模越来越大,城市面临的困扰和压力越来越大,城市的环境困境日益加剧,对自然环境的侵蚀与日俱增,人与自然的和谐听起来虚幻而遥远。可持续城市究竟是田园牧歌般的“原野”还是高楼大厦的“丛林”——当城市离自然与宁静越来越远,越来越多的人渴望城市能够具有“原野”特质,拥有乡村的田野化与淳朴感,带来轻松而新鲜的生活境界。“原野”型的可持续发展,似乎成了人们的最终向往。

于是,人们重新回想起“理想国”“乌托邦”及《生存蓝图》的构想等,试图改变和逃避当前无处不在的“异托邦”。早期的理想城市思考多停留在物质层面,而空想社会主义们则开启了将理想城市上升到社会改良与改造实践之中,从更广阔的角度联系整个社会经济制度来看待城市,把城市建设和社会改造联系起来,其理想城市的设想在日后成了田园城市、卫星城市等规划与设计理论的重要渊源。事实上,对理想之境的探寻一直是城市规划与设计的主要内容和发展动力之一;城市设计也一直在积极探索如何建立城市在空间上、秩序上、精神生活和物质生活上的平衡与和谐,试图有效推动城市发展与理想建构。

直到今天,人们对“乌托邦”理想模式的追求仍在不断拓展,正如美国学者莫里斯·迈斯纳所说:“假如乌托邦业已实现,那么它也就失去其历史意义了……而乌托邦是一种完美的状态。应当是静止的、不动的、无生命和枯燥的状态。如果乌托邦已然实现,就将标志着历史的终结。”这实际上也暗含着“原野悖论”的范畴:“原野”本应是人迹罕至的理想之境,是一种终极的美好状态。城市的可持续发展离不开对“原野”理想之境的追求,这催生了我们不断为理想的未来发展做出大胆而有理性的探索和预见,并朝向一种更美好生活的建构可能;另一方面,必须看到的是,当我们穷极所能来建构这一情境时,事实却在削弱着“原野”的特质。而纯粹的“原野”也永远不会成为城市。抛开城市的现实问题,毫无约束机制地来空谈理想化的可持续,绝不是真正的可持续。

因此,在城市的建设发展过程中,必须把握好一个“度”,进行有限度的、控制节奏的开发,形成良性发展的“契约”式生活。当前可持续发展战略的核心应能落实于人们在实践中的行为模式;落实于人类如何在追求可持续发展的道路上,适度且合理地分配和使用资源、有限度地影响和改造环境,以逃脱城市的高密度挤压与大街区充斥的压迫景象,避免城市生活功能紊乱以及社会焦虑和社会分异,减少“社会空间”的震荡与变异。

第二,技术悖论。人口、资源、环境等因素在实施可持续发展中均构成了一种强力约束,而科技的进步有利于破除此约束的潜力及动力,国家关键技术战略的实施则构成了其中最积极有效的手段。从整体上来说,作为人类认识、改造和利用自然的基本手段和有效工具,技术成为人类改造自然,并控制自然向人类所需的方面转化的手段,技术的加速进步也满足了人类在交通、通信、能源利用等多方面日益增长的需要。然而,技术历来都是双刃剑,现代技术的两面性得到了空前强化。现代技术对人类文明的进步作用是毋庸置疑的,但它所带来的问题也同样尖锐复杂。当前全球面临的一系列问题,正日益显露出我们单纯强调高科技和高技术、强行移植的理论及实践形式来建设和发展的道路是行不通的,这不仅会造成文化单一和价值错位,还会造成社会内在结构与功能的失范与瓦解,造成城市空间的“失落”。

在现代技术起源的西方发达国家,资金密集型与能源密集型技术创造了巨大的财富,也带来能源枯竭和污染加剧等一系列问题。许多发展中国家在引进西方先进技术振兴民族经济的同时,亦经历了现实与理想的背离。同“原野悖论”一样,“技术悖论”实际也蕴含了一种辩证的冲突视野:一方面,技术可以提高人类改造自然环境、增强人类生存和发展的能力,技术进步本身提供了消除污染、建立新的平衡的可能性;另一方面,技术的负面作用又集中体现在自然、社会和人的异化等方面,产生如生态危机、价值失落和文化断裂等问题,损害人类长远的持续生存和发展的能力。这些问题反过来也促使人们开始重新审视技术的社会价值,在大力发展科学技术的同时,采取积极措施减弱和消除技术社会负效应的产生;坚持自然资源和环境保护的技术开发路径,以利实现人类与自然的持续发展。

第三,条件悖论。条件是事物存在、发展的影响因素。可持续发展需要必要条件,自然和文化资源、经济条件、社会文化制度、环境容量以及政治环境等因素都是重要构成。可持续发展,永远是在一定条件下进行的。然而,如果现时代的发展条件不成熟,我们就不能在当时当地推行“可持续发展”吗?恩格斯曾这样说过:“我们只能在时代条件的限定下去认识,且达到何种条件程度,我们便能达到何种认识程度”“每一个时代,包括我们的时代,其理论思维都是一种历史的产物,其在不同时代拥有极为不同的形式,因而也拥有极为不同的内容”。如果历史上的事件和事物总是因为这样或那样的原因,而放弃或削弱了走向可持续的祈愿,那么未来的可持续时代将是遥遥无期的。在今天,可持续发展作为这个时代坚定不移的理念导向,要求我们必须创造条件、拓展认识,有约束、有计划、有取舍、有先后地推进可持续发展。

我国社会经济的发展,构成了可持续发展的必要条件,也是可持续发展的重要推动力。人的发展,作为可持续发展的前提,则构成了可持续发展实践的重要促进条件。作为社会主义国家,实现人的全面发展是我们的重要目标,也是中国特色社会主义的本质要求、理想目标和价值取向。而可持续发展需要全社会的参与,核心是全体公众,主体是政府和生产者。归根结底,我们所提倡的可持续发展,最终还是为了“人”的发展和人的生活境遇。微观的可持续体验较之宏观的可持续建构,从利益相关程度上来说,显然前者更能够对个人的生活和行为产生影响。

在可能的社会经济条件范围内,可持续发展可以通过局部有效的、利于本土实践的方式,或者是渐进的、细微的手段来推进,而不是必须局限在宏大框架内进行完整建构。绝对完善的“条件”永远不会完全具备——这也是“原野悖论”的辩证观点,但现实有必要因想象而变革,朝向可持续发展的努力,势必在一定程度上反过来提升发展环境。结构决定、局部渗透、微小入手,都可能成为一个地区可持续发展的策略模式,成为一个地区实现可持续发展的某种“条件”,并反过来促进更多“条件”的形成。我国正处于经济与社会转型的重要时期,这种转型具有不平衡性,不同转型地区具有不同的转型能力。中国社会转型或现代化的过程,就是各个地区不断改善、增强和提升自己的强势因素,不断缩小、减弱和清除弱势因素和中势因素的过程。这种过程,实际上也就是一种创造条件来达成提升的过程。认识到自身条件的不足,并采取有效途径创造和形成必要条件,来达成未来的可持续发展,则构成了“条件悖论”所导向的正面语境。

总的来说,原野悖论更多地体现出对开发限度和强度问题的关注;技术悖论引申出对于技术多元化和适宜性的侧重;条件悖论则更为综合地涵盖了对发展阶段和人的维度的支撑体系的倚重。上述讨论实际指向了以下两种认识的角度:一方面,城市是不断成长与发展的事物,总是处于一定的历史文化情境和社会发展阶段,需要为所有市民提供丰富和多样性的生活质量,而市民、决策者、技术发展及制度与政策因素都在城市发展进程中被关联和检验;另一方面,人类社会为了自身的生存发展,不停地探寻现有城市的替代性方案,无节制地开发和应用高科技技术,并往往忽视公平与公正、忽视现实发展阶段,有的甚至不惜鼓励趋利性与对抗性,来实现利益团体自身的经济和政治目标。正是现实中这两种形态的时空交汇所体现出的矛盾与不调和,型构出了伴随城市理想实践的“可持续悖论”。这事实上也构成了城市设计朝向可持续发展建构的一种社会前提与观念限定(图2.2)。

图2.2 中国城市可持续建构现实问题考察路径

有关冲突视野下的可持续城市设计 本土策略的文章

我国制定了《中国21世纪议程》和《中国21世纪人口、环境与发展白皮书》两份纲领性文件,并结合国情指出了有关城市建设和建筑业发展的基本原则和政策。《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》把可持续发展作为重大方针和战略目标,并明确做出了今后中国在经济社会发展中实施这一战略的重大决策。可持续设计需要理解自然系统对建城环境的各种要求及其所产生的各种环境后果。......

2023-08-29

“可持续发展”是关乎人类未来生存的必然选择。可持续发展的理论和实践日益扩展和深入。虽然至今为止,概念的表述众多,但简言之,可持续发展被认为是一种正向而有益的过程,是指一个系统全方位地趋向于结构合理、组织优化、运行顺畅的均衡、和谐的演化过程。通过上述对可持续发展思想演变与内涵的分析界定,考察当前城市可持续发展的重点与现实,则可以为可持续城市设计理论与实践内容的研究提供更为深层的思想指导与行动指引。......

2023-08-29

本土策略是一个跨学科的研究对象,涉及极为广泛的理论体系。究其特征而言,本土策略首先体现为一种尊重传统、强调归宿感、符合国情与社会发展阶段的冲突应对的哲学思路,既具有不可忽视的实践功用和理论价值,是人类对现代化社会之弊端与缺陷加以反思的一种现代性努力,也反映出人类在面向21世纪时一种更为智慧也更为平等的努力,强调注重各发展要素之间的关联内涵。......

2023-08-29

基于上述上海社会经济发展与空间演进的阶段耦合与特征解析,并借助一种社会建构下空间建构与社会行动策略耦合的生成机制,本书将上海的实证研究具体落实于“技术路线”和“行动路线”的联结性分析。......

2023-08-29

工业革命以来,人们的生活方式与思想观念在城市化快速推进过程中发生了重大变革,日趋严重的生存危机与社会问题威胁着城市的发展,也迫使人们更为迫切地探寻可以促进长远可持续发展的城市形态与聚集模式。当然,也有众多学者从不同视角,研究与探索城市形态和城市可持续发展所具有的联系与影响。......

2023-08-29

社会行动的理想类型则是马克斯·韦伯社会学思想的重要内容。马克斯·韦伯把社会行动分为四种理想类型,即目的理性行动、价值理性行动、情感行动和传统行动,并且认为目的理性行动是社会行动发展的方向。塔尔科特·帕森斯则从社会系统的角度深化了这一研究,赋予社会行动以社会关系、社会互动、个人意志等内涵,从而构造了社会行动的理论体系。......

2023-08-29

城市是人类最主要的聚居地和经济活动中心,城市的可持续发展直接关系到人类的可持续发展,研究意义重大。城市可持续发展的研究,涉及了多层次、多维度的考察视角。城市可持续发展的理论体系、战略研究、机制建构、评价体系及与城市形态相关的考察视角,可以说构成了其中关键、核心的内容,也成为本书多学科交叉探寻城市空间可持续发展建构的支持路径,并探索其间的实践机制与应用可能的重要思路借鉴。......

2023-08-29

我们有必要紧密联系“社会空间”的建构视野,关联现实条件与社会情境,把握社会空间的建构内涵,针对地域特征及核心问题,并防止和避免那种单一的、物质性的、急功近利的建构模式,来有效黏结传统与现代、理想与实践,促成现实的可持续发展建构的未来可能。......

2023-08-29

相关推荐