由此,城乡统筹的思路逐步形成与完善,而此后发布的十多个中央一号文件都对此重点体现。“国际方案征集”成为“一城九镇”城市规划与设计组织的重要方式,其城市设计思路也对之后郊区城镇的建设产生了一定的影响。......

2023-08-29

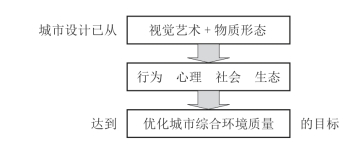

半个多世纪以来,城市设计的发展已从最初的“视觉艺术+物质形态”,到关注“行为、心理、社会、生态”,如今已经建立了要达到“优化城市综合环境质量”这一目标共识(图1.2)。在中国,自20世纪80年代的引入和酝酿、20世纪90年代以来的迅速发展,城市设计作为一门当代新兴的交叉学科也早已发展起来,迅速充斥了纷繁多样的理论和大规模的建设实践,并贯穿于我国法定城市规划各个阶段的始终(表1.3)。另外,在战略规划、城市整体风貌设计、历史名城(街区)保护规划、城市规划的管理等扩展的规划工作领域中,城市设计也致力于城市空间结构的改造、新街区建设、居民生活改善等目标,侧重于城市的不同方面、不同要素,发挥着其独特作用。而不同阶段城市设计的研究对象、尺度、成果表达是不同的。

表1.2 西方主要的生态伦理思想

图1.2 城市设计概念的演化趋势

城市设计是在相关学科领域内发展起来的,因而与其他相关学科和实践领域有着密切的相互关系:既得益于其他相关领域成果的融入,也对于其他领域的发展完善起到推动的作用;并不是简单地介于城市规划和建筑学之间的一个设计环节,而是城市建设各个领域中不可缺少的因素。由于自身的特点与复杂性,城市设计必须在社会学、政治经济学的背景下来考察:一方面,城市设计强调的场所、精神都具有强烈的社会性;另一方面,城市设计的参与者不仅有建筑师和规划师,还有市民、政府、业主等多种角色,各方利益之间的博弈,使得城市设计与政治经济学不可分割。

今天城市设计理论的发展早已突破了功能性理论范畴,形成了功能性理论、规范性理论和决策性理论这三个部分。此外,随着城市设计的理论、实践与政策相互促进的日益加强,城市设计法令规范在今天已成为确保城市设计实施效率的决定性因素。从美、日、英等国运作多年且相当成熟的城市设计制度来看,其法令的建立与落实都相当完备,涉及土地使用分区控制、城市设计指导纲要、建筑特殊控制、公共参与城市设计程序以及弹性的法令工具,如开发权转移、计划单元整体开发、特定专用区管制、社区设计指导和日本的建筑规定、地区开发制度等。

表1.3 我国法定城市规划体系的内容

在我国当前的城市建设体制下,尚没有确立城市设计制度并为之立法:2007年我国新颁布的《城乡规划法》并未提及城市设计;2005年颁布的《城市规划编制办法》虽然提出控制性详细规划应当包括“提出各地块的建筑体量、体型、色彩等城市设计指导原则”,但对城市设计编制的内容、层次和深度均无明确规定。其法制化过程还需要加强以下工作:其一,专业规范,包括城市设计与建筑规划的准则、特殊目标的奖励内容规范;其二,相关的法律法规,包括城市设计运作程序、组织规范及技术规定。

另外,伴随着全球化的进程和经济中心的转移及不断进行调整,当前城市与城市之间的交流与影响跨越了传统空间的制约,城市结构也趋于动态。中央政府、地方政府的改革实验,非正式规划的广泛实践,正在我国城市规划与设计领域发生、发展,这也要求城市设计师在城市的定位与发展背景上具有更广阔的视野。也正是由于前文“挑战与变革”中所述的一系列原因,我们在短时间内很难形成对各方面详尽的全面研究和实证,达成一种整体的系统建构。作为一种预测性和实验性的应对,城市设计还将面对冲突与矛盾激发的多种可能性。因此,我们还需要汲取国际上先进的发展理念、实践经验,甚至是有益的发展路径,如“城市创造”就是西方城市设计经验与日本实际相结合的城市设计理论。总的来看,国内外对城市可持续发展的日益重视,为可持续城市设计提供了良好的发展环境,而我国当前以东滩生态城等为代表的可持续实践也处于探索和发展的进程之中,这些都有利于城市设计的可持续讨论和议题的发展与深化。

有关冲突视野下的可持续城市设计 本土策略的文章

由此,城乡统筹的思路逐步形成与完善,而此后发布的十多个中央一号文件都对此重点体现。“国际方案征集”成为“一城九镇”城市规划与设计组织的重要方式,其城市设计思路也对之后郊区城镇的建设产生了一定的影响。......

2023-08-29

全球化正是在这样的背景下进入中国的城市生活的,也可以说,全球化加速了这一过程。中国社会也正从传统社会向现代社会快速转型,在面临着与全球范围内其他民族、国家同样的风险与危机的同时,由于本身的独特性,还有许多内生性的问题。图2.1全球化背景下的本土城市发展境遇的分析维度图......

2023-08-29

就社会行动维度而言,在上海朝向可持续建构和冲突面向和社会事件发生发展的进程中,中央政府、地方政府、开发商、社会组织、公民个体等由于目标与诉求的差异而在行动上呈现出现实分歧与多元冲突。......

2023-08-29

“可持续发展”是关乎人类未来生存的必然选择。可持续发展的理论和实践日益扩展和深入。虽然至今为止,概念的表述众多,但简言之,可持续发展被认为是一种正向而有益的过程,是指一个系统全方位地趋向于结构合理、组织优化、运行顺畅的均衡、和谐的演化过程。通过上述对可持续发展思想演变与内涵的分析界定,考察当前城市可持续发展的重点与现实,则可以为可持续城市设计理论与实践内容的研究提供更为深层的思想指导与行动指引。......

2023-08-29

生态城市的理论及实践的发展,影响着并反映了城市对可持续性建构的追求,从而促使生态城市相关的实践探索,成为可持续城市规划与设计发展的关键所在。表1.4国外低碳城市建设的积极实践总体来看,生态城市已成为中国各地城市发展的模式导向,其建设实验也已初步形成以各级行政区域为主体的梯级体系,遍布各个区域和主要城市。......

2023-08-29

城市是人类最主要的聚居地和经济活动中心,城市的可持续发展直接关系到人类的可持续发展,研究意义重大。城市可持续发展的研究,涉及了多层次、多维度的考察视角。城市可持续发展的理论体系、战略研究、机制建构、评价体系及与城市形态相关的考察视角,可以说构成了其中关键、核心的内容,也成为本书多学科交叉探寻城市空间可持续发展建构的支持路径,并探索其间的实践机制与应用可能的重要思路借鉴。......

2023-08-29

本土策略是一个跨学科的研究对象,涉及极为广泛的理论体系。究其特征而言,本土策略首先体现为一种尊重传统、强调归宿感、符合国情与社会发展阶段的冲突应对的哲学思路,既具有不可忽视的实践功用和理论价值,是人类对现代化社会之弊端与缺陷加以反思的一种现代性努力,也反映出人类在面向21世纪时一种更为智慧也更为平等的努力,强调注重各发展要素之间的关联内涵。......

2023-08-29

作为一种预测性和实验性的应对,城市设计还将面对冲突与矛盾激发的多种可能性。因此,我们还需要汲取国际上先进的发展理念、实践经验,甚至是有益的发展路径,如“城市创造”就是西方城市设计经验与日本实际相结合的城市设计理论。......

2023-08-29

相关推荐