可是面对父母语重心长的教诲,有时候你会无动于衷,会感到厌烦,甚至会无礼地和父母顶撞。我们现在要学会感恩父母,感谢他们把我们带到这个世界,感谢他们让我们衣食无忧。以我们现在的能力,对他们感恩的最好的方式,就是做一个尊重父母、听话、懂事、爱学习的好孩子。——《增广贤文》哀哀父母,生我劬劳。评价哪些很棒:需要改进:思想延伸从出生到现在我们接触最多的是父母,为我们付出最多的也是父母。......

2023-08-11

1.做人要有德

“善者吾善之,不善者吾亦善之,信者吾信之,不信者吾亦信之”——德。

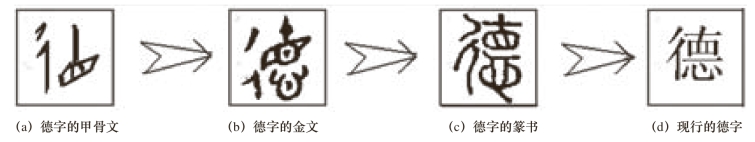

“德”字的左边是“彳”(chì)形符号,它在古文中是表示道路、也是表示行动的符号,其右边是一只眼睛,眼睛之上是一条垂直线,这是表示目光直射之意。所以这个字的意思是:行动要正,而且“目不斜视”,这就是“德”。“目”下面又加了“心”,这就是说:目正、心正才算“德”。其右边的上方变成了“直”,“直心”为“德”(图2-6)。

图2-6 “德”的由来

2.做人要懂得感恩

“感恩”是个舶来词,“感恩”二字,牛津字典给的定义是:“乐于把得到好处的感激呈现出来且回馈他人”。“感恩”是因为我们生活在这个世界上,一切的一切包括一草一木都对我们有恩情!

“感恩”是一种认同;“感恩”是一种回报;“感恩”是一种钦佩;“感恩”之心,就是对世间所有人所有事物给予自己的帮助表示感激,铭记在心;“感恩”之心,就是我们每个人生活中不可或缺的阳光雨露,一刻也不能少。“感恩”是一种对恩惠心存感激的表示,是每一位不忘他人恩情的人萦绕心间的情感。学会感恩,是为了擦亮蒙尘的心灵而不致麻木,学会感恩,是为了将无以为报的点滴付出永铭于心。

“感恩”是一种生活态度,是一种品德,是一片肺腑之言。“感恩”是一个人与生俱来的本性,是一个人不可磨灭的良知,也是现代社会成功人士健康性格的表现。“感恩”是尊重的基础,没有一颗感恩的心,孩子永远不能真正懂得孝敬父母、理解帮助他的人,更不会主动地帮助别人。让孩子知道感谢爱自己、帮助自己的人,是德育教育中重要的一个内容。

【案例一】 我救人只为了一句谢谢!

在山区一条盘山公路上,因下雨路面塌陷,一个极疲惫的中巴车司机没有看清危险标志,等车飞速开过来,想急刹车时已经迟了,车的整个右前轮开始往下陷,而下面是深达几百米的沟壑。

正在旁边抢修道路的一名护路工冲了过去,用手中的钢钎死死撬住了车轮,车上20多名乘客才得以逃生,他却因虚脱昏倒,一条腿也被压碎了,不得不截肢。不久,电视台记者前来采访他,让他面对观众说说自己最想说的话。他想了想说:“说起来最让俺遗憾的是,现在都说俺救了20多人的命,可这20多人长啥样,叫啥名,是男是女,是高是矮,是胖是瘦俺都不知道。俺不稀罕当什么救命恩人,俺只想知道俺救的人是谁,能得到他们几句‘谢谢’,这就够了。可直到今天,一个人也没来过……”

一番话留给人们无尽的冰凉与心酸。这位护路工以失去一条腿的代价换来了二十多条鲜活的生命,所需要的“报答”仅仅是一声“谢谢”,然而还是让他失望了,难道这二十多人的生命比这两个汉字还要轻吗?一声“谢谢”有多难,张口就可以说出。有人做过统计,每个人平均每天要说的字词达数千个甚至上万个,可为什么不能多说一声“谢谢”呢?

“谢谢”是人生天平上的一块砝码,它能准确地测出你道德的高低,文明的大小,生命的轻重。因为不懂得“谢谢”的人,就不懂得人生,就不懂得生活,就不懂得爱,就不懂得做人。文明程度越高的地方,“谢谢”出现的频率就越高。反之,听不到“谢谢”的社会,是一个冰冷的社会。

3.做人要讲诚信

孔子曰:人无信而不立。诚信,对于每一个人来说,在现实生活舆论沟通交流中,是一个必不可少,不得不说的话题,在为人处世的这方面,都拥有着特殊重要的价值意义。诚信,简而言之,也就是诚实守信,诚信是一种对于人与人彼此之际互相理解的诚真与信任,是一种为人处世,道德修养表现的基本准则。

诚信的反义词是欺骗,欺骗带来的严重后果无法预料与想象,为什么人们诚信的道德素质在离我们渐渐远去,因为他们只顾自身价值利益,完全不顾虑带给别人身心伤痛的滋味感受,趋于社会各种利欲熏心的诱惑,教育制度是否规范严谨,建筑质保是否稳固改善,食品质量是否安全健康,民生制度是否保障完善等一系列重大问题,不得不让人深思。

诚实守信,恪守着一份公平与正义,铭记着一份真诚与信念,应当每个人去理当学会遵守:勤勤恳恳为民,踏踏实实做事,本本分分做人,关于以上这些,你又做了几点?

1984年以前,青岛电冰箱总厂主要生产单缸洗衣机,那时候是按照一等品、二等品、三等品、等外品分类的。原因就是在那个时候中国刚刚改革开放,物品缺乏造成市场非常好,只要产品还能用,就可以堂而皇之地送出厂门,而且绝对有市场,绝对卖得掉。就是连等外品都能够销售得出去。实在卖不了的产品,就分配给一些员工自用,或者送货上门半价卖掉。1984年末张瑞敏和杨绵绵到厂以后,他们班上班后反复给大家上质量课,学习日本质量管理知识,成立质量管理小组。应该说,质量管理的一种方法,员工往往容易学会,但是,大家质量意识的提高,却不是一朝一夕所能改变的。因为,在员工的头脑里整天是一等品、二等品、三等品、等外品的,固有的产品质量观念很难改变。

1985年4月,张瑞敏收到一封用户的投诉信,投诉海尔冰箱的质量问题。于是,张瑞敏到工厂仓库里去,把400多台冰箱,全部做了检查之后,发现有76台冰箱不合格。为此,恼火的张瑞敏很找到检查部问道,你们看看这批冰箱怎么处理?他们说既然已经这样,就内部处理了算了。因为以前出现这种情况都是这么办的,加之当时大多员工家里边都没有冰箱,即使有一些质量上的问题也不是不能用呀。张瑞敏说,如果这样的话,就是说还允许以后再生产这样的不合格冰箱。就这么办吧,你们检查部门搞一个劣质工作、劣质产品展览会。于是,他们就搞了两个大展室,在展室里面摆放上那些劣质零部件和劣质的76台冰箱,通知全厂职工都来参观。员工们参观完以后,张瑞敏把生产这些冰箱的责任者和中层领导留下,就问他们,你们看怎么办?结果大多数人的意见还是比较一致,都是说最后处理了算了。

但是,张瑞敏却坚持说:这些冰箱必须就地销毁。他顺手拿了一把大锤,照着一只冰箱,咣咣就砸了过去,把这台冰箱砸的稀巴烂,然后把大锤交给了责任者,转眼之间,把76台冰箱全都销毁了。

当时,在场的人都流泪了。虽然一台冰箱当时才800多元钱,但是,员工每个月的工资才40多块钱,一台冰箱是他们两年的工资呀。

张瑞敏说:从现在开始,我们要确立质量方面的一种理念:“有缺陷的产品就是废品”。以后我们的产品不能再一、二、三等品、等外品的分类了。我们的产品就分合格品、非合格产品。市场只有合格品,非合格品就不能进入市场,要再进入市场,就追究生产者的责任。他还说,从现在开始,我们要完善质量管理制度,以后谁再生产了这样的冰箱,责任由自己负。

由此,大家开始明白,海尔的前途与有没有严格的质量管理是息息相关的,一定要重视产品的质量。冰箱总厂的老职工胡秀英说:“忘不了那沉重的铁锤,高高举起又狠狠落下,76台质量不合格的冰箱顷刻间成了一堆废铁。它砸碎的是我们陈旧的质量意识,唤醒了我们去努力提高自身素质的意识。有了质量,我们才有了现在的一切。”

在这个事件中,张瑞敏带头扣掉了自己当月的工资,以做警戒。这一事件作为海尔创业史上的一个重要镜头,也成为海尔发展史上的经典案例。应该说砸冰箱这件事,给海尔全体员工思想造成了强烈的震撼,员工的质量意识有了普遍的提高。她用一把有形的锤子,砸醒了全体员工的质量意识,第一次在中国企业的员工中树立起争创一流的观念。的确,海尔的这一锤也告诫全体海尔员工:谁生产了不合格的产品,谁就是不合格的员工。一旦树立这种观念,员工们的生产责任心迅速增强,在每一个生产环节都不敢马虎了,精心操作,“精细化,零缺陷”变成全体员工发自内心的心愿和行动,从而使企业奠定了扎实的质量管理基础。

又经过4年的时间,也就是1988年12月的时候,海尔就获得了中国电冰箱市场的第一枚国内金牌,把冰箱做到了全国第一。

有关专业认知与职业规划(管理类)的文章

可是面对父母语重心长的教诲,有时候你会无动于衷,会感到厌烦,甚至会无礼地和父母顶撞。我们现在要学会感恩父母,感谢他们把我们带到这个世界,感谢他们让我们衣食无忧。以我们现在的能力,对他们感恩的最好的方式,就是做一个尊重父母、听话、懂事、爱学习的好孩子。——《增广贤文》哀哀父母,生我劬劳。评价哪些很棒:需要改进:思想延伸从出生到现在我们接触最多的是父母,为我们付出最多的也是父母。......

2023-08-11

只有我们的内心做到诚实坦荡,才能够在为人处世上成为真正的君子。如果祁奚没有诚实坦荡的胸怀,恐怕很难做到这一点吧。要想以诚实坦荡的心为人处世,那么就需要我们能够消减自己内心的不平衡感,而这些不平衡感多半都来自于对自己不够准确的定位。以诚实坦荡的心为人处世,其实就是一种包容万象宠辱而不惊的内在品质的最好体现。......

2023-12-07

学会感恩,担当责任是一种积极的心态,同时也是一种随时准备奉献的精神体现,更是一种力量。以蒙牛集团为例,更好的发展和更强大的实力使蒙牛能够为客户、员工、社会提供更好的回报,而这一切都源于感恩,又回归于感恩;都始于责任,又回归于责任。这就形成了蒙牛的“感恩——责任——财富”的价值循环。......

2024-02-23

不要由于生命过于沉重,而疏忽了感恩的心!感恩是我们做人的根本,是一切成功的前提,只有学会了感恩,我们才能够在生命的旅途上,在奔赴前程的道路上披荆斩棘,到达心中的彼岸。所以,感恩之心还能让我们获得更加良好的人际关系。此外,拥有一颗感恩之心还能够让我们拥有更强的责任感。作为人,不管你是富有还是贫困,也不管你地位是高是低,心存感恩是我们每一个人不可推卸的责任,同时也是做人最根本的道德标准。......

2023-12-07

前言没有不带着汗水和心血的成功在2011年福布斯富豪榜上,任正非排名仅为全球第1153名,中国第92名。翻开华为浸透着汗水与心血的创业史,我们就会发现,华为可以说是经历了血雨腥风的考验和艰苦卓绝的奋斗才获得了最终的崛起。......

2023-12-05

有一天,曾子的妻子要到集市上去,儿子哭闹着要跟去。曾子的妻子从街上回来,只见曾子拿着绳子在捆猪,旁边还放着一把雪亮的尖刀,正准备杀猪呢!一天晚上,曾子的小儿子刚睡下又突然起来了,从枕头下拿起一把竹筒向外跑。曾子笑着把儿子送出了门。......

2023-12-07

作为一名职场人,我们的工作其实就是我们的责任。从9岁那年起,比尔·盖茨就注定了他人生的辉煌,因为他从小就能够将工作视为自己的责任。直到他正是成为微软总裁,比尔·盖茨依旧保持着把工作当做责任,永远放在第一位的信条,这也是他为何能够固守首富宝座多年的关键所在。不是每一个人都能够成为比尔·盖茨,但是只要我们每一个职场人都把工作当做自己的责任,我们也一定能够创造属于自己的辉煌业绩。......

2023-12-07

对于大学生来说,所谓能力,首先就是掌握知识、运用知识的能力,也就是平时所说的解决问题的能力。在一般情况下,知识与能力是成正比的。“笃于务实”就是要尽力去实践。志于成人即学习、思考、实践的方向与目的是成就有用之才。......

2023-11-29

相关推荐