卜甲是商人独特的标记。目前出土的卜甲,都是在这一带被发现的。这是在卜甲上写字的惯例。甲骨文有两千多个至今都无法辨认的字,有不少就出自这一批卜骨。通过甲骨文资料,我们对商朝末期“征人方”[2]这件在古文献中记录过的事,增添了许多惊人的理解。甲骨文上留下了一口气杀掉两千多个俘虏的镌刻。[2]此处内容见《史记·殷本纪》,武乙和帝乙在位时都对人方进行过大举征伐,甲骨文资料印证了文献记录的确实性。......

2023-08-28

关于中国文字,甲骨文告诉了我们什么?第一,甲骨文已有固定的规则,从问卜到刻辞,都有规范,而且有越到后来规范越严格的倾向。一块骨、一块甲会被反复使用,到了祖甲改革之后,建立了以十天作为一旬的规律,所以每一片龟甲上一定凿十个洞,每十天用掉一片龟甲。

一片留有十个卜痕的龟甲,并不会留下十条刻辞。卜旁边最常见的只是写上“贞人”——负责占卜的人的名字。至于有卜辞的,往往都是“王占”。

我们可以借此复原可能的占卜程序。轮值的贞人负责卜一件事,如果卜出来的结果正常、没事,那就好了,顶多在卜痕边签记名字;但若出现了特别的卜痕,就要呈给王。真正决定吉凶的不是贞人,贞人是技术人员,解释能力有限,王才是真正的占者,最后的解读者。王解读了特别的卜痕之后,做出解释,就要将解释的内容刻在卜痕旁边。解释都牵涉对未来的预测,所以过了几天,有了“验”,果然如此发生了,就要再将事实补记在卜甲上。

先有征兆,然后有占,最后有验。只要是王占的,大部分都是对的,都会有验。所以这不只是单纯的占卜程序,还有政治与权力上的重大意义。卜不是一件简单的事,所有的商王都是真正的卜人,或者说,真正的巫。这是为什么张光直先生用萨满教来说明商人的文化。

卜辞内容很多,天象要卜,气候要卜,祭祖要卜,出征要卜,出行也要卜。一部分占辞保留在了《易经》中。《易经》中有些卦辞、爻辞和卜辞很接近。卜辞已经是一套成熟的文字系统,有固定的写法、固定的文字排列顺序,也就是有了文法。当然,卜辞并不是文字的起源阶段。

那么,文字的起源究竟在哪里?还好在甲骨文里面,有一个地方意外透露了一点儿线索。

卜骨有头有尾,骨尾指的是太厚而无法被钻凿的部位。卜甲也有甲尾,那就是龟甲边缘,一样是因太厚而无法被钻凿的地方。特殊的是,很多甲尾和骨尾的背面刻字,写在背面的字通常很简短,而且许多都无法辨认。以前这种字被通称为“贞辞例外”或“例外贞辞”。“例外”是指不符卜辞惯例,既不依随卜痕又刻在背面。至于“贞辞”,是因为人们认为这些字应该是贞人的签名,所以叫“贞辞”。

可是,后来学者进一步研究发现,甲文、骨文中有贞人的签名,出现在正面的贞人名字与骨尾留下的字样,又很不一样。于是,人们有了另外的猜测,主张那或许不是贞人,而是负责整治甲骨、进行钻凿的人留下的签名。谁整的、谁钻的都有记录,到时候如果得不到应有的卜痕效果,就知道该找谁算账。

然而,陈梦家先生察觉了一个特别的现象,就是“丄”这个字。古文献上将这个字解为“示”,是“示”的前身或异形。陈梦家主张,金文与甲骨文中的“示”字和“氏”字是相通的,于是“贞辞例外”“例外贞辞”里看到的“丄”,就可以解成“氏”。

如此一来,很多事情就都通了。骨尾和甲尾出现的一些字,找不出后来相应的字,然而可以在金文里发现类似的字形或符号。那些金文符号本来就被视为族名或族徽,其功能是标示氏族,别无他意,所以后来就随着氏族的没落而消失了。

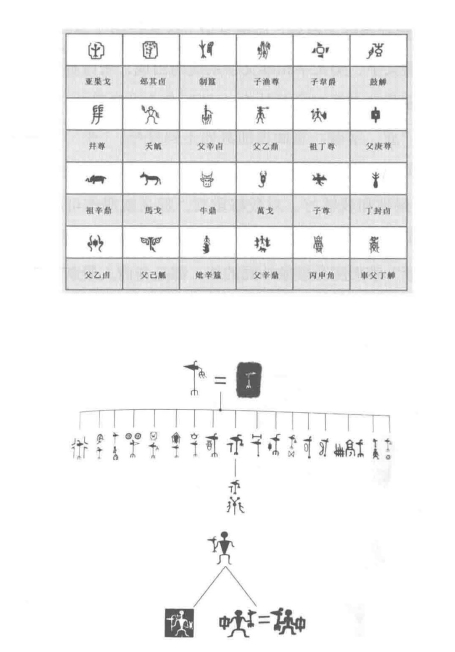

陈梦家先生在巨作《殷墟卜辞综述》里,写了一篇《甲骨文所见氏族及其制度》。他整理了一个表,把甲骨文里所有看起来像是氏族名称的字全部列出来,并归纳其中牵涉的种种规律。陈梦家先生整理的氏族名多达145个,在这所有的氏族名称中,最常出现的是妇、妇族和妇氏。安阳殷墟出土的妇好墓就是这族人的一座墓葬。

这很可能藏有中国文字最重要的起源因素。如果我们看金文,尤其是中商与晚商青铜器,有铭文的比例不是那么高,可以辨识为字句的铭文尤其罕见,但是却常有高度图像性的符号,个别、单独铭刻。过去,人们很难确认这到底是图画还是文字。从郭沫若开启了这一条解释的路,将这些金文中的单字看作族名或族徽。经过陈梦家运用卜骨和卜甲符号的对比后,证据看来越来越坚实——那种图样式符号,应该是用于氏族辨别。

图6-4 甲骨文、金文族徽

中国前文字、类文字和准文字系统的出现,来自要辨识你是什么人,你和我的关系究竟是什么。例如金文上常见的“亚”字徽,外面一个“亚”字徽,里面再加其他不同符号。“亚”字徽最有说服力的解释是:这是用来标示“大邑商”范围内的氏族,由商王赐“亚”。如果你和我够好,对我够重要,那么就赐你可以在你原来的族徽以外使用“亚”字徽圈,肯定并标示你我之间的亲密关系。任何有“亚”字形围在族徽外面的族,都是与商人最亲近的。

有关讲给大家的中国历史.1,中国是怎么出现的的文章

卜甲是商人独特的标记。目前出土的卜甲,都是在这一带被发现的。这是在卜甲上写字的惯例。甲骨文有两千多个至今都无法辨认的字,有不少就出自这一批卜骨。通过甲骨文资料,我们对商朝末期“征人方”[2]这件在古文献中记录过的事,增添了许多惊人的理解。甲骨文上留下了一口气杀掉两千多个俘虏的镌刻。[2]此处内容见《史记·殷本纪》,武乙和帝乙在位时都对人方进行过大举征伐,甲骨文资料印证了文献记录的确实性。......

2023-08-28

而坚、莽之女,皆节妇也,为其父者,亦可以少愧矣。卢氏是否核查过《汉书》不可知,但其抄袭《日知录》却是无疑。修凿时,得龟数十石,悉命人送入东门外江中,始信父老之传闻不妄。盖承宋代之名,以当时上下皆用钱也。每人出口算钱百二十文,故谓之赋口。自两税法行,遂以钱为正供。卢氏此条抄自清顾炎武《日知录》卷十一“银”、“以钱为赋”两条。余家谱系及《隐逸传》可考证。......

2023-08-05

特别要科学引导学生从实践中不断学会、牢固掌握结构、意义压缩法和抓住病点简要“调换、删除、调整、增加、修改、综合”等修改方法。结构、意义压缩法是指在辨析病句过程中,通过压缩句子的基本结构,来理解句子的基本意思,为保留原意、有的放矢地简要修改病句提供可靠保障。......

2023-11-22

为了获得稳定的实验结果,将上述对训练数据集和测试数据集的随机划分独立重复进行100次,每次独立划分进行一次独立的实验,并计算这100次独立实验结果的平均值,将其作为最终的纹理识别精度。但是,在纹理图像识别领域,目前还不存在一个大规模的、专用于纹理图像识别任务的纹理图像数据库,因此无法对深度学习模型进行充分的训练。......

2023-06-29

影响创业机会识别的个体差异因素如下:(一)先前经验一般而言,曾经在某个行业有过工作经验的人会比从行业外观察的人更了解这个行业,创业时也更容易发现该行业新的机遇。研究发现,社会关系网络的强度直接影响创业机会识别的效率,其中弱关系更有助于创业机会的发现和识别。......

2023-08-31

导游人员一旦发现游客有挑剔和责难的苗头时,就应该主动拜访游客,认真倾听他们的指责,必要时做好笔录,态度上要诚恳,并对游客意见中的合理部分点头表示同意。此时最好不要打断游客的讲述,尽可能地让他发泄,当游客发泄完毕而且能够接受导游人员的辩解时,导游人员再心平气和地、耐心地向其解释,同时表示虚心地接受游客指责中的“合理部分”,着手改正存在的问题和服务缺陷,使冲突化于无形。......

2023-11-26

图4-30简而言之,这是马尔如何解释形状识别的。所以要匹配的形状表征不应当是死板地记录下物体表面的每一个起伏。在实践中,仅用3个,甚至常常是两个几何离子,就很容易建成可以即刻识别出的日常物体的模型。语言与复杂形状看起来更像是大脑中的邻居。人们通过分析物体部件的形状和排列方式,从而理解物体运行的方式以及它们的作用。几何离子理论认为,心智在最高水平的知觉,是将物体和部件“看”作理想化的几何固体。......

2024-01-23

第36章获取线索:全球青年市场年轻人的错误是相信聪明才智可以代替人生阅历,而年长者的错误则是相信人生阅历可以替代聪明才智。这次访谈有助于你了解潮流、如何对青年人进行市场营销,以及青年人怎样决定市场营销。在青年文化市场里,一个穿卡其裤和蓝色开襟衬衫、拿着公文夹的人只会把年轻人吓跑。这些服务的流行具有重要的市场影响。My Chemical Romance和Black-eyed Peas等乐队在MySpace上首次发布新视频,而不是在MTV上,这说明它正受到全世界的喜爱。......

2023-12-02

相关推荐