在水平力作用下,外框筒的变形以剪切型为主,内筒以弯曲型为主。通过楼板,外筒和内筒协同工作。在下部,核心筒承担大部分剪力;在上部,剪力转移到外筒上。筒中筒结构侧移曲线呈弯剪型,具有结构刚度大,层间变形均匀等特点。而在400m以上的超高层建筑中,巨型桁架筒和核心筒组成的筒中筒结构体系应用又逐渐增多。......

2023-08-23

1.结构布置

筒中筒结构的平面外形宜选用圆形、正多边形、椭圆形或矩形等,内筒宜居中。

矩形平面的长宽比不宜大于2。内筒的宽度可为高度的1/12~1/15,如有另外的角筒或剪力墙时,内筒平面尺寸还可适当减小。内筒宜贯通建筑物全高,竖向刚度宜均匀变化。

三角形平面宜切角,外筒的切角长度不宜小于相应边长的1/8,其角部可设置刚度较大的角柱或角筒;内筒的切角长度不宜小于相应边长的1/10,切角处的筒壁宜适当加厚。

外框筒应符合下列规定:

(1)柱距不宜大于4m,框筒柱的截面长边应沿筒壁方向布置,必要时可采用T形截面;

(2)洞口面积不宜大于墙面面积的60%,洞口高宽比宜与层高与柱距之比值相近;

(3)外框筒梁的截面高度可取柱净距的1/4;

(4)角柱截面面积可取中柱的1~2倍。

2.梁截面限制条件和构造配筋

(1)外框筒梁和内筒连梁的截面尺寸应符合下列要求:

1)持久、短暂设计状况:

Vb≤0.25βcfcbbhb0 (6.6-1)

2)地震设计状况:

跨高比大于2.5时:

跨高比不大于2.5时:

式中 Vb——外框筒梁或内筒连梁剪力设计值;

bb——外框筒梁或内筒连梁截面宽度;

hb0——外框筒梁或内筒连梁截面的有效高度;

βc——混凝土强度影响系数。

(2)外框筒梁和内筒连梁的构造配筋应符合下列要求:

1)非抗震设计时,箍筋直径不应小于8mm;抗震设计时,箍筋直径不应小于10mm。

2)非抗震设计时,箍筋间距不应大于150mm;抗震设计时,箍筋间距沿梁长不变,且不应大于100mm,当梁内设置交叉暗撑时,箍筋间距不应大于200mm。

3)框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于16mm,腰筋的直径不应小于10mm,腰筋间距不应大于200mm。

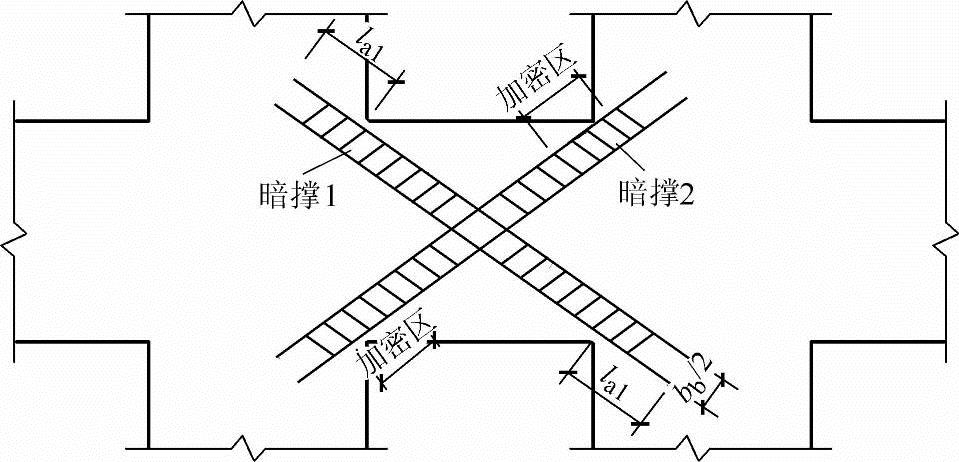

(3)跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜增配对角斜向钢筋;跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁应采用交叉暗撑,且应符合下列规定:

1)梁的截面宽度不宜小于400mm。

2)全部剪力应由暗撑承担。每根暗撑应由不少于4根纵向钢筋组成,纵筋直径不应小于14mm,其总面积As应按下列公式计算:

①持久、短暂设计状况:

②地震设计状况:

式中 α——暗撑与水平线的夹角。

3)两个方向暗撑的纵向钢筋均应采用矩形箍筋或螺旋箍筋绑成一体,箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于150mm。

4)纵筋伸入竖向构件的长度不应小于la1,非抗震设计时la1可取la;抗震设计时la1宜取1.15la,如图6.6-2所示。

5)梁内普通箍筋的配置应符合本节2(2)的构造要求。

【例6.6-1】 下列有关结构抗震设计的一些主张中,何项不够准确?

图6.6-2 梁内交叉暗撑的配筋

(A)侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架—抗震墙结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架—抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力最大值1.5倍二者的较大值

(B)在规定的水平力作用下,剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,框架—剪力墙结构中底层框架柱底部截面的组合弯矩设计值,在进行截面设计时可不乘增大系数

(C)抗震墙地震内力计算时,连梁的刚度可折减,折减系数不宜小于0.50

(D)框架—核心筒结构中截面形状复杂的内筒墙体,可按应力进行配筋

答案:(B)

解答:根据《高规》8.1.4条(见6.5.1节2(1)),A准确

根据《高规》8.1.3条(6.5.1节1(1)),B不准确

根据《高规》5.2.1条(6.2.1节3(5)),C准确

根据《高规》9.1.6条(本节内容),D准确。

有关全国一、二级注册结构工程师专业考试教程的文章

在水平力作用下,外框筒的变形以剪切型为主,内筒以弯曲型为主。通过楼板,外筒和内筒协同工作。在下部,核心筒承担大部分剪力;在上部,剪力转移到外筒上。筒中筒结构侧移曲线呈弯剪型,具有结构刚度大,层间变形均匀等特点。而在400m以上的超高层建筑中,巨型桁架筒和核心筒组成的筒中筒结构体系应用又逐渐增多。......

2023-08-23

在第8章将对框筒结构的剪力滞后作详细的讨论。框筒和桁架筒结构都是很适合于建造高层建筑的体系。为了传递楼盖的竖向荷载,布置少量中间柱子,这些内柱不抵抗水平荷载。......

2023-08-23

表2.15-5 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5;二级、三级抗震等级不应小于0.3。表2.15-6 框架梁梁端箍筋加密区的构造要求注:箍筋直径大于12mm、数量不少于4肢且肢距不大于150mm时,一级、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于150mm。......

2023-08-28

核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽度不宜小于筒体总高的1/12,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。框架—核心筒结构的周边柱间必须设置框架梁。核心筒连梁单受剪截面要求和构造设计要求同筒中筒结构。当内筒偏置、长宽比大于2时,宜采用框架—双筒结构。......

2023-08-28

在实际工作中,斜截面抗剪承载力计算可分为斜截面抗剪承载能力复核和抗剪配筋设计两种情况。《公路桥规》规定,受弯构件斜截面抗剪承载力的验算位置,应按下列规定采用。2)抗剪配筋设计进行抗剪配筋设计时,荷载产生的剪力组合设计值应由混凝土、箍筋和弯起钢筋共同承担。②计算以后各排弯起钢筋时,取用计算前排弯起钢筋时的剪力设计值截面加一倍有效梁高处,应由弯起钢筋承担的那部分剪力设计值。......

2023-09-19

圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高,圈梁主筋不应少于4φ10,圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20;4.剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长、墙高的1/3,也不应大于900mm;5.剪力墙沿竖向和水平方向的构造钢筋配筋率均不应小于0.07%。剪力墙的配筋比较均匀,其隐含的构造含钢率约为0.05%~0.06%。......

2023-09-17

验算上柱的高厚比时,墙、柱的允许高厚比可按表5-5的数值乘以1.3后采用。由于配筋砌体的使用越来越普遍,《砌体结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。由于配筋砌体的整体性比无筋砌体好,刚度较无筋砌体大,因此在无筋砌体高厚比最高限值为28的基础上作了提高,配筋砌体高厚比最高限值为30。......

2023-09-17

相关推荐