天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,其地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数进行计算。表5.11-5 地基土抗震承载力调整系数验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列各式要求pk≤faE pkmax≤1.2faE 式中 pk——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力;pkmax——地震作用效应标准组合的基础边缘的最大压力。......

2023-08-28

《高规》7.1.9条规定,钢筋混凝土剪力墙应进行平面内的斜截面受剪、偏心受压或偏心受拉、平面外轴心受压承载力计算。在集中荷载作用下,墙内无暗柱时还应进行局部受压承载力计算。

1.混凝土强度与剪力墙截面尺寸

剪力墙结构混凝土强度等级不应低于C20;抗震设计时,剪力墙结构的混凝土强度等级不宜高于C60。

剪力墙的截面厚度应满足下列要求:

(1)应符合《高规》(JGJ3—2010)附录D的墙体稳定验算要求(见6.4.2节4)。

(2)一、二级剪力墙:底部加强部位不应小于200mm,其他部位不应小于160mm;一字形独立剪力墙底部加强部位不应小于220mm,其他部位不应小于180mm。

(3)三、四级剪力墙:不应小于160mm,一字形独立剪力墙的底部加强部位尚不应小于180mm。

(4)非抗震设计时不应小于160mm。

(5)剪力墙井筒中,分隔电梯井或管道井的墙肢截面厚度可适当减小,但不宜小于160mm。

2.正截面承载力验算

(1)内力调整 一级剪力墙的底部加强部位以上的部位,墙肢的组合弯矩设计值应乘以增大系数,弯矩增大系数可取为1.2。

抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25。

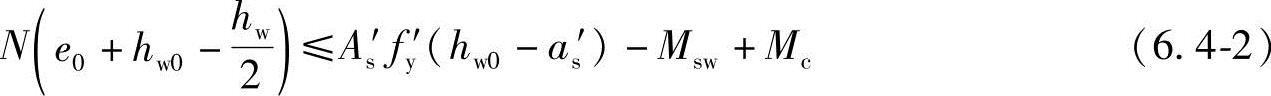

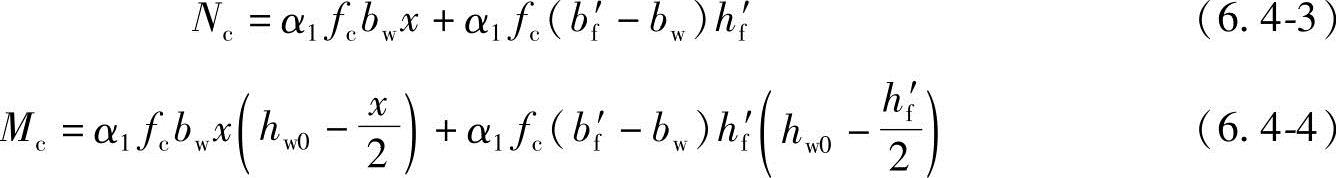

(2)承载力计算公式 矩形、T形、I形偏心受压剪力墙(图6.4-3)的正截面受压承载力可按《混凝土规》的有关规定计算,也可按下列公式计算:

1)持久、短暂设计状况:

图6.4-3 截面尺寸

N≤As′fy′-Asσs-Nsw+Nc (6.4-1)

当x>hf′时

当x≤hf′时

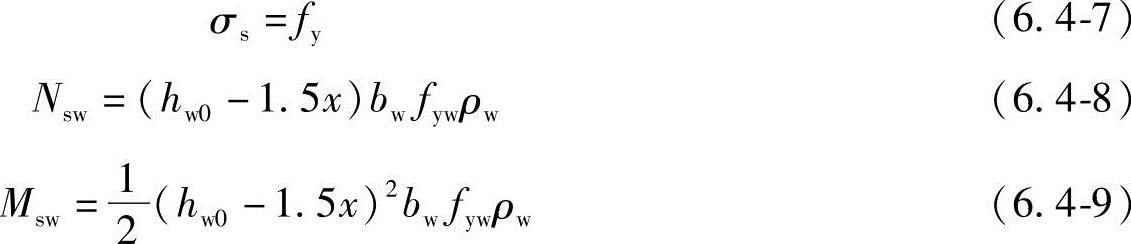

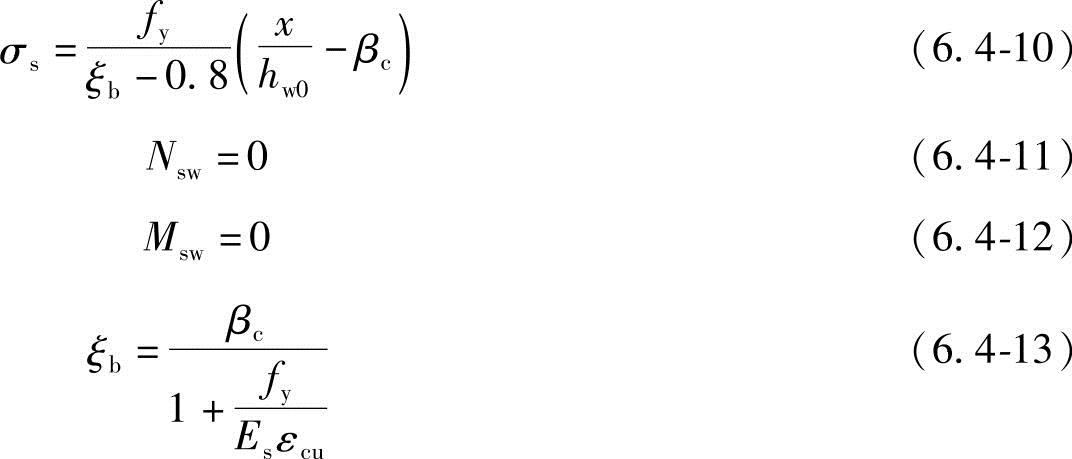

当x≤ξbhw0时

当x>ξbhw0时

式中 as′——剪力墙受压区端部钢筋合力点到受压区边缘的距离;

bf′——T形或I形截面受压区翼缘宽度;

e0——偏心距,e0=M/N;

fy、fy′——剪力墙端部受拉、受压钢筋强度设计值;

fyw——剪力墙墙体竖向分布钢筋强度设计值;

fc——混凝土轴心抗压强度设计值;

hf′——T形或I形截面受压区翼缘的高度;

hw0——剪力墙截面有效高度,hw0=hw-as′;

ρw——剪力墙竖向分布钢筋配筋率;

ξb——界限相对受压区高度;

α1——受压区混凝土矩形应力图的应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值。当混凝土强度等级不超过C50时取1.0;当混凝土强度等级为C80时取0.94;当混凝土强度等级在C50和C80之间时,可按线性内插取值;

βc——混凝土强度影响系数。当混凝土强度等级不超过C50时取1.0;当混凝土强度等级为C80时取0.8;当混凝土强度等级在C50和C80之间时,可按线性内插取值;

εcu——混凝土极限压应变,应按《混凝土规》的有关规定采用。

2)地震设计状况时,式(6.4-1)、式(6.4-2)右端均应除以承载力抗震调整系数γRE,γRE取0.85。

矩形截面偏心受拉剪力墙的正截面受拉承载力应按下列近似公式计算:

持久、短暂设计状况

地震设计状况

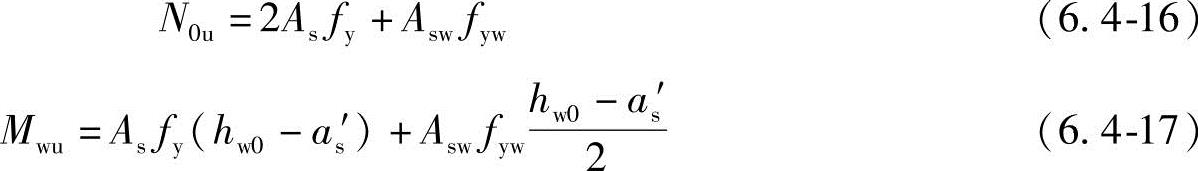

式中,N0u和Mwu可按下列公式计算:

式中 Asw——剪力墙腹板竖向分布钢筋的全部截面面积。

3.抗剪承载力验算

(1)内力调整 剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设计值,一、二、三级时应按式(6.4-18)调整,9度一级剪力墙应按式(6.4-19)调整;二、三级的其他部位及四级时可不调整。

式中 V——底部加强部位剪力墙截面的剪力设计值;

Vw——考虑地震作用组合的剪力墙墙肢底部加强部位截面的剪力计算值;

Mwua——考虑承载力抗震调整系数γRE后的剪力墙墙肢正截面抗震受弯承载力,应按实际配筋面积、材料强度标准值和组合的轴向力设计值等确定,有翼墙时应考虑墙两侧各一倍翼墙厚度范围内的纵向钢筋;

Mw——底部加强部位剪力墙墙肢截面的弯矩组合计等值;

ηvw——剪力增大系数,一级为1.6,二级为1.4,三级为1.2。

(2)抗剪验算公式

1)剪力墙墙肢截面剪力设计值应满足下列要求:

①持久、短暂设计状况

V≤0.25βcfcbwhw0 (6.4-20)

②地震设计状况

剪跨比λ大于2.5时

剪跨比λ不大于2.5时

式中 V——剪力墙截面剪力设计值,应符合《高规》第7.2.6条的规定,即按式(6.4-18)和式(6.4-19)进行调整;

hw0——剪力墙截面有效高度;

βc——混凝土强度影响系数;

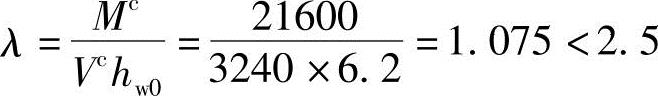

λ——计算截面处的剪跨比,即Mc/(Vchw0),其中Mc、Vc应取同一组合的、未经任何调整的弯矩和剪力计算值,并取墙肢上、下端截面计算的剪跨比的较大值。

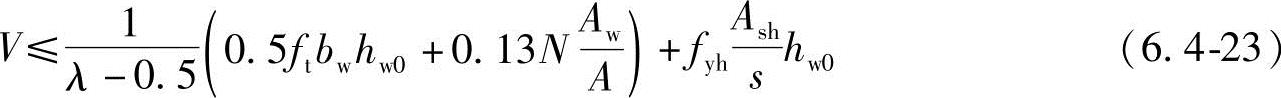

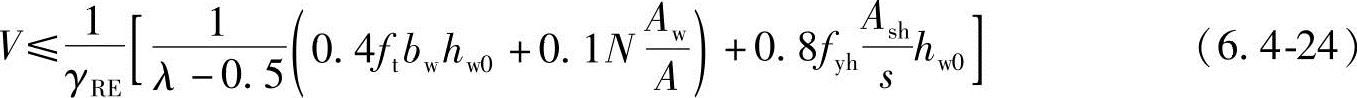

2)偏心受压剪力墙的斜截面受剪承载力应按下列公式进行计算:

①永久、短暂设计状况

②地震设计状况

式中 N——剪力墙的轴向压力设计值,当N大于0.2fcbwhw时,应取0.2fcbwhw;

A——剪力墙截面面积;

Aw——T形或I形截面剪力墙腹板的面积,矩形截面时应取A;

λ——计算截面处的剪跨比。计算时,当λ小于1.5时应取1.5,当λ大于2.2时应取2.2;当计算截面与墙底之间的距离小于0.5hw0时,λ应按距墙底0.5hw0处的弯矩值与剪力值计算;

s——剪力墙水平分布钢筋间距。

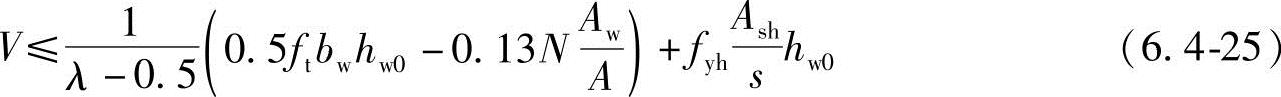

3)偏心受拉剪力墙的斜截面受剪承载力应按下列公式进行计算:

①永久、短暂设计状况

上式右端的计算值小于 时,取等于

时,取等于 。

。

②地震设计状况

上式右端方括号内的计算值小于 时,取等于

时,取等于 。

。

4.剪力墙墙肢稳定性验算

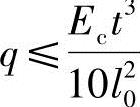

(1)剪力墙墙肢的稳定性计算公式 《高规》附录D给出了剪力墙墙肢的稳定性计算方法。剪力墙墙肢应满足下式的稳定要求:

式中 q——作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值;

Ec——剪力墙混凝土弹性模量;

t——剪力墙墙肢截面厚度;

l0——剪力墙墙肢计算长度。

(2)剪力墙墙肢计算长度 剪力墙墙肢计算长度应按下式计算:

l0=βh (6.4-28)

式中 h——墙肢所在楼层的层高;

β——墙肢计算长度系数,墙肢计算长度系数β应根据墙肢的支承条件计算:

1)单片独立墙肢(两边支承)情况:

β=1.0

2)T形、L形、槽形和工字形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)情况,按下式计算,当计算结果小于0.25时,取0.25:

式中 bf——T形、L形、槽形和工字形剪力墙的单侧翼缘截面高度。

3)T形剪力墙的腹板墙肢(三边支承),按式(6.4-29)计算,但式中的bf代以bw;

4)槽形和工字形剪力墙的腹板墙肢(四边支承)应按下式计算,当计算结果小于0.20时,取0.20。

式中 bw——槽形、工字形剪力墙的腹板截面高度。

5)当T形、L形、槽形、工字形剪力墙的翼缘截面高度或T形、L形剪力墙的腹板截面高度与翼缘截面厚度之和小于截面厚度的2倍和800mm时,尚宜按下式验算剪力墙的整体稳定:

式中 N——作用于墙顶组合的竖向荷载设计值;

I——剪力墙整体截面的惯性矩,取两个方向的较小值。

5.水平施工缝处的抗滑移计算

按一级抗震等级设计的剪力墙,其水平施工缝处的抗滑移能力应符合下列要求:

式中 Vwj——水平施工缝处剪力设计值;

As——水平施工缝处剪力墙腹板内竖向分布钢筋和边缘构件中的竖向钢筋总面积(不包括两侧翼墙),以及在墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积;

fy——竖向钢筋抗拉强度设计值;

N——水平施工缝处考虑地震作用组合的轴向力设计值,压力取正值,拉力取负值。

6.构造措施

(1)剪力墙的配筋构造和轴压比限值 高层建筑剪力墙中竖向和水平分布钢筋,不应采用单排配筋。当剪力墙截面厚度bw不大于400mm时,可采用双排配筋;当bw大于400mm、但不大于700mm时,宜采用三排配筋;当bw大于700mm时,宜采用四排配筋。各排分布钢筋之间的拉接筋间距不应大于600mm,直径不应小于6mm。

短肢剪力墙截面厚度除应符合剪力墙截面尺寸的要求外,底部加强部位尚不应小于200mm,其他部位尚不应小于180mm。一、二、三级短肢剪力墙的轴压比,分别不宜大于0.45、0.50、0.55,一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值应相应减少0.1。短肢剪力墙的全部竖向钢筋的配筋率,底部加强部位一、二级不宜小于1.2%,三、四级不宜小于1.0%;其他部位一、二级不宜小于1.0%,三、四级不宜小于0.8%。

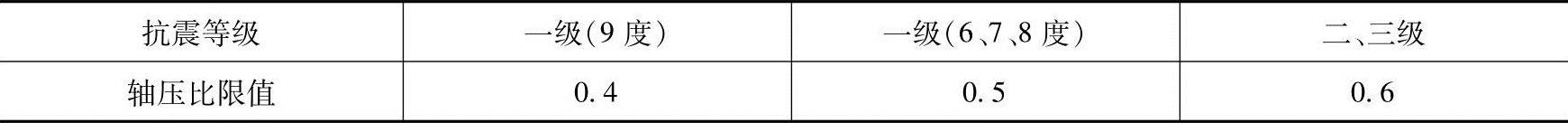

抗震设计时,一、二、三级抗震等级的剪力墙墙肢,其重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比不宜超过表6.4-1的限值。

表6.4-1 剪力墙轴压比限值

剪力墙分布钢筋的配置应符合下列要求:

1)剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级抗震设计时均不应小于0.25%,四级抗震设计和非抗震设计时均不应小于0.20%。

2)剪力墙竖向和水平分布钢筋间距均不宜大于300mm,分布钢筋直径均不应小于8mm。

剪力墙竖向、水平分布钢筋的直径不宜大于墙肢截面厚度的1/10。房屋顶层剪力墙以及长矩形平面房屋的楼梯间和电梯间剪力墙、端开间的纵向剪力墙、端山墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.25%,钢筋间距不应大于200mm。

(2)剪力墙钢筋锚固和连接 剪力墙钢筋锚固和连接应符合下列要求:

1)非抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取la;抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取laE;la、laE的取值应分别符合《混凝土规》和《抗规》的有关规定。

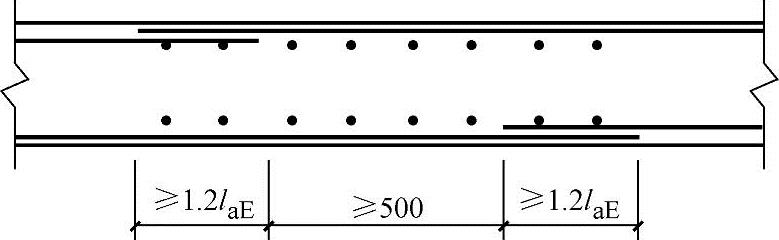

2)剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图6.4-4),一级、二级抗震等级剪力墙的底部加强部位,接头位置应错开,同一截面连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一截面连接。非抗震设计时,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE。

3)暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同,宜符合6.3.5节的有关规定。

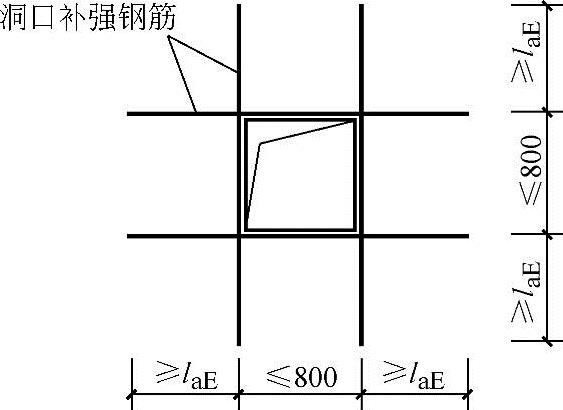

(3)剪力墙开小洞口的处理 剪力墙开有边长小于800mm的小洞口、且在结构整体计算中不考虑其影响时,应在洞口上、下和左、右配置补强钢筋,补强钢筋的直径不应小于12mm,截面面积应分别不小于被截断的水平分布钢筋和竖向分布钢筋的面积(图6.4-5)。

图6.4-4 墙内分布筋的连接

注:非抗震设计时,laE取la。

图6.4-5 剪力墙洞口补强示意图

注:非抗震设计时,laE取la。

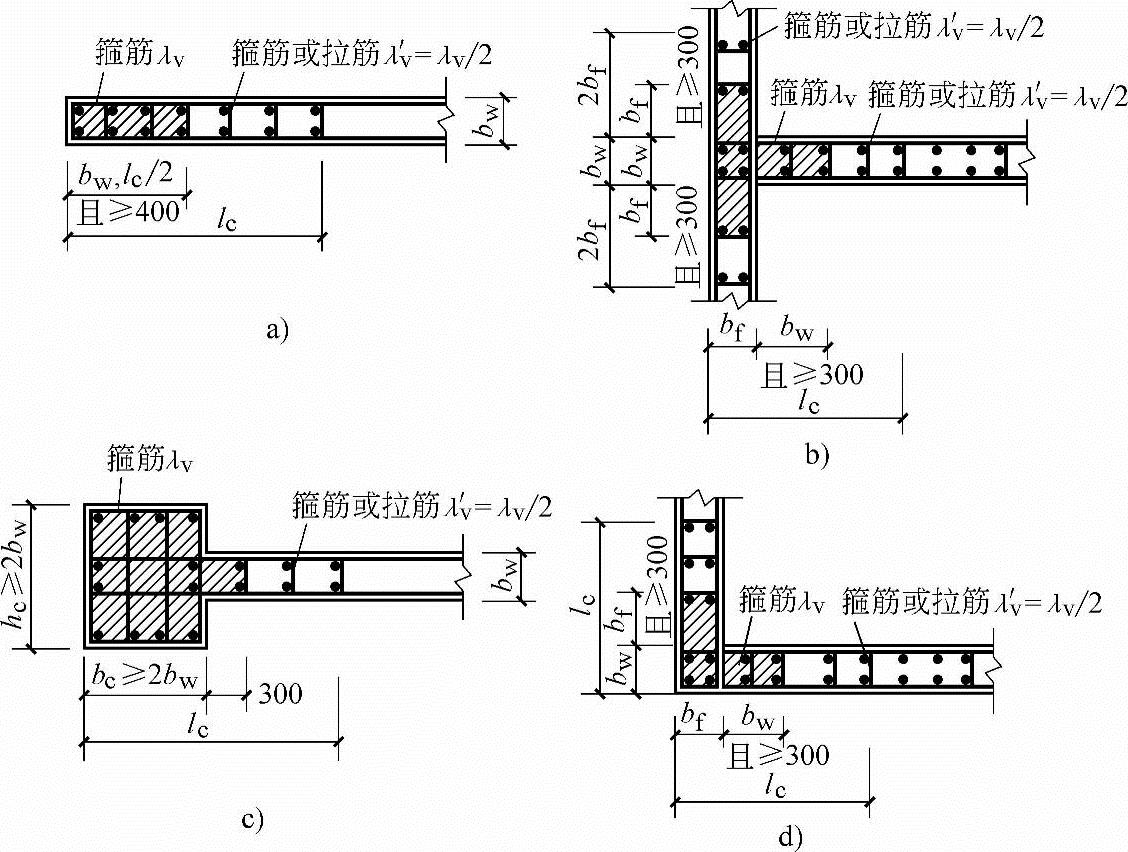

(4)剪力墙约束边缘构件的设计 剪力墙的约束边缘构件可为暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列规定:

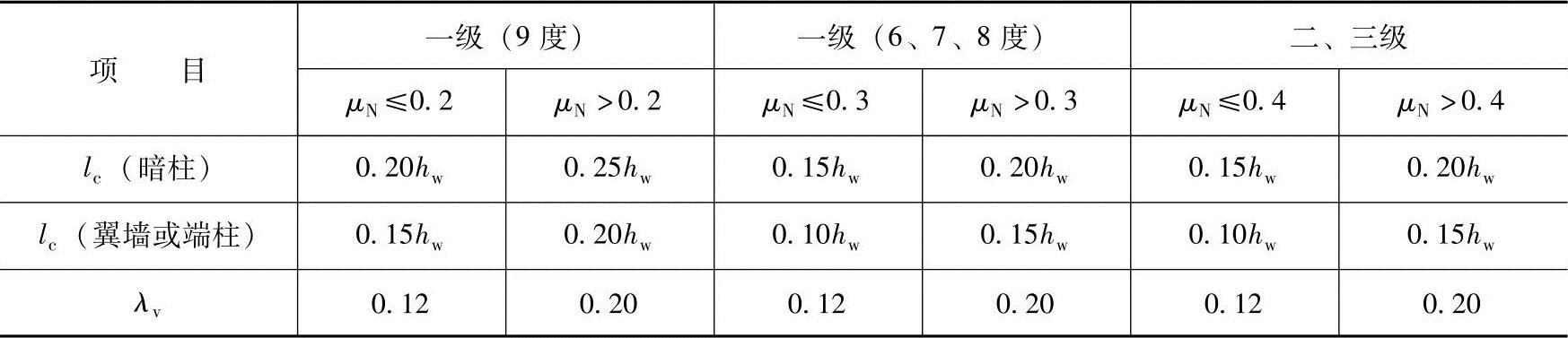

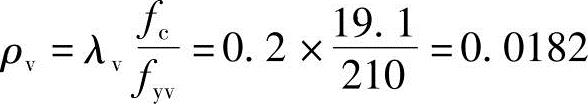

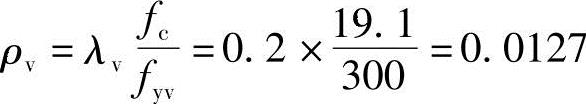

1)约束边缘构件沿墙肢的长度lc和箍筋配箍特征值λv应符合表6.4-2的要求,其体积配箍率ρv应按下式计算:

式中 ρv——箍筋体积配箍率,可计入箍筋、拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%;

λv——约束边缘构件配箍特征值;

fc——混凝土轴心抗压强度设计值;混凝土强度等级低于C35时,应取C35的混凝土轴心抗压强度设计值;

fyv——箍筋、拉筋或水平分布钢筋的抗拉强度设计值。

表6.4-2 约束边缘构件沿墙肢的长度lc及其配箍特征值λv

注:1.μN为墙肢在重力荷载代表值作用下的轴压比,hw为墙肢的长度。

2.剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时,按无翼墙、无端柱查表。

3.lc为约束边缘构件沿墙肢的长度(图6.4-6)。对暗柱不应小于墙厚和400mm的较大值;有翼墙或端柱时,不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度加300mm。

图6.4-6 剪力墙的约束边缘构件

2)剪力墙约束边缘构件阴影部分(图6.4-6)的竖向钢筋除应满足正截面受压(受拉)承载力计算要求外,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8φ16、6φ16和6φ14的钢筋(φ表示钢筋直径)。

3)约束边缘构件内箍筋或拉筋沿竖向的间距,一级不宜大于100mm,二、三级不宜大于150mm;箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。

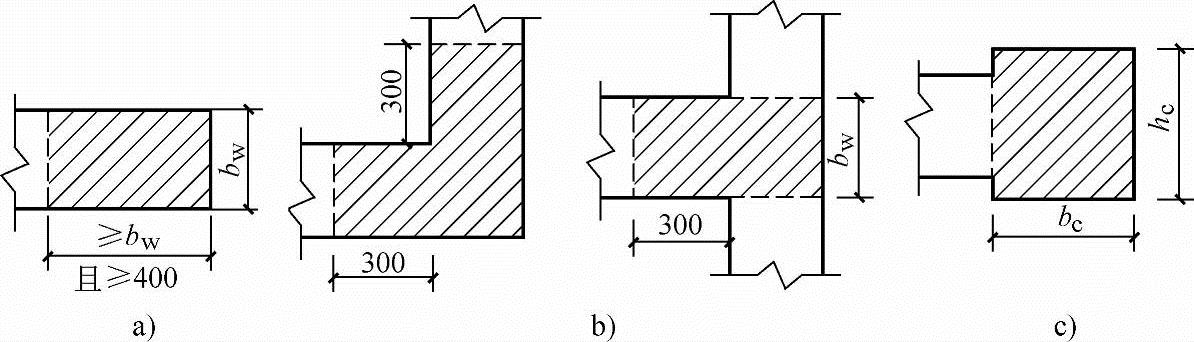

剪力墙构造边缘构件的范围宜按图6.4-7中阴影部分采用,其最小配筋应满足表6.4-3的规定,并应符合下列规定:

1)竖向配筋应满足正截面受压(受拉)承载力的要求。

2)当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求。

3)箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。

4)抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:

①竖向钢筋最小量应比表6.4-3中的数值提高0.001Ac采用;

②箍筋的配筋范围宜取图6.4-7中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。

5)非抗震设计的剪力墙,墙肢端部应配置不少于4φ12的纵向钢筋,箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm。

表6.4-3 剪力墙构造边缘构件的配筋要求

注:其他部位的转角处宜采用箍筋。

图6.4-7 剪力墙的构造边缘构件

a)暗柱 b)翼柱 c)端柱

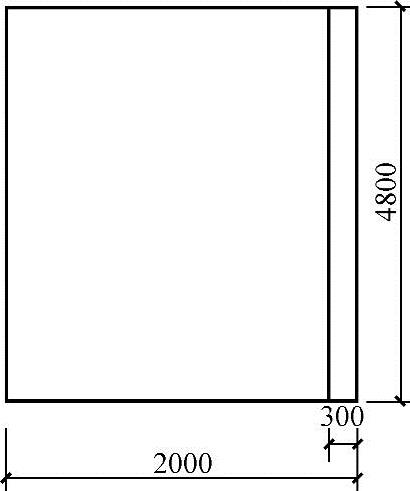

【例6.4-3】 条件与【例6.4-2】同。假定底层层高4.8m,剪力墙立面如图6.4-8所示,其截面尺寸见图6.4-2。按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2010附录D对墙体进行稳定验算,主要是通过用公式 的计算来完成;式中q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值。当对该底层剪力墙进行稳定验算时,试问,验算式中的l0(m)应为下列何项数值时,才最符合规程的要求?

的计算来完成;式中q为作用于墙顶组合的等效竖向均布荷载设计值。当对该底层剪力墙进行稳定验算时,试问,验算式中的l0(m)应为下列何项数值时,才最符合规程的要求?

提示:首先判断短肢剪力墙翼墙的作用大小,再判断墙肢为几边支承。

(A)1.20 (B)1.70

(C)2.0 (D)4.80

答案:(D)

解答:根据表6.4-2注2,

图6.4-8 【例6.4-3】图

(200+300+200)mm=700mm<3×300mm=900mm,应视为无翼墙。

由式(6.4-28),l0=1×4.8m=4.8m

【例6.4-4】 条件同【例6.3-14】。该结构首层某双肢剪力墙中的墙肢1和墙肢2,在同一方向水平地震作用下,内力组合后墙肢1出现大偏心受拉,墙肢2在水平地震作用下的剪力标准值为500kN。若墙肢2在其他荷载作用下产生的剪力忽略不计。试问,考虑地震作用组合的墙肢2首层剪力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近?

(A)650 (B)800 (C)1000 (D)1300

答案:(D)

解答:根据6.4.2节2的内容(《高规》第7.2.4条),增大系数为1.25。

又根据6.4.2节3的内容(《高规》第7.2.6条),抗震等级一级时,底部加强部位增大系数为1.6。

根据式(6.2-3):

V=1.3×1.25×1.6×500kN=1300kN

【例6.4-5】 条件同【例6.3-14】。该结构中的某矩形截面剪力墙,墙厚250mm,墙高hw=6500mm,hw0=6200mm,总高度48m,无洞口。距首层墙底0.5hw0处的截面,考虑地震作用组合、未按各有关规定进行调整的内力计算值为:弯矩Mc=21600kN·m,剪力Vo=3240kN。该截面考虑地震作用组合、并按各有关规定进行调整后的剪力设计值V=5184kN;该截面的轴向压力设计值N=3840kN。已知剪力墙该截面的剪力设计值小于规程所规定的最大限值;水平分布钢筋采用HPB300级钢筋(fy=270N/mm2)。试问,根据受剪承载力的要求求得的该截面水平分布钢筋 ,应与下列何项数值最为接近?

,应与下列何项数值最为接近?

提示:计算中所需的γRE=0.85, ,0.2fcbwhw=6207.5kN。

,0.2fcbwhw=6207.5kN。

(A)1.3 (B)1.8 (C)2.2 (D)2.6

答案:(C)

根据本节内容:

因λ=1.075<1.5,故取λ=1.5,

0.2fcbwhw=6207.5kN>N=3840kN,取N=3840kN

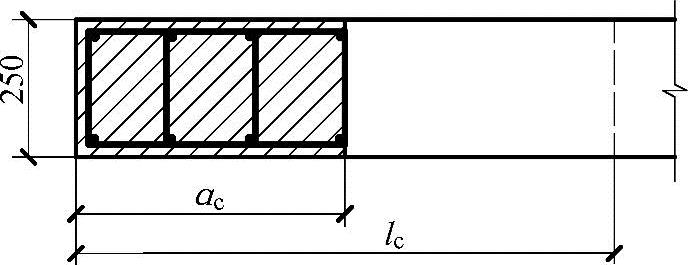

【例6.4-6】 条件同【例6.3-14】条件,箍筋保护层厚度为10mm。约束边缘构件内规程要求配置纵向钢筋的最小范围(画有阴影部分)及其箍筋的配置,如图6.4-9所示。试问,图中阴影部分的长度ac和箍筋,应按下列何项选用?

提示:1.钢筋HPB235级的fy=210N/mm2;钢筋HRB335级的fy=300N/mm2。

2.lc=1300mm。

图6.4-9 【例6.4-6】图

(A)ac=650mm,箍筋  8@100 (B)ac=650mm,箍筋

8@100 (B)ac=650mm,箍筋  10@100

10@100

(C)ac=500mm,箍筋  8@100 (D)ac=500mm,箍筋

8@100 (D)ac=500mm,箍筋  10@100

10@100

答案:(B)

根据本节内容,约束边缘构件阴影范围长度取

ac=max{bw,lc/2,400}=max{250,1300/2,400}=650mm

根据表6.4-2,约束边缘构件配箍特征值λv=0.2

对HPB235级箍筋

对HRB335级箍筋

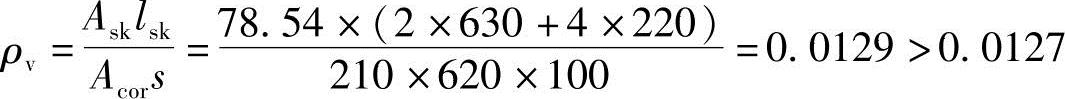

箍筋  10@100实际体积配箍率为

10@100实际体积配箍率为

但ρv=0.0129<0.0182 故只能选(B)

有关全国一、二级注册结构工程师专业考试教程的文章

天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,其地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数进行计算。表5.11-5 地基土抗震承载力调整系数验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,按地震作用效应标准组合的基础底面平均压力和边缘最大压力应符合下列各式要求pk≤faE pkmax≤1.2faE 式中 pk——地震作用效应标准组合的基础底面平均压力;pkmax——地震作用效应标准组合的基础边缘的最大压力。......

2023-08-28

对于普通箍筋连梁,一级抗震等级取1.3,二级取1.2,三级取1.1,四级取1.0;配置有斜向钢筋的连梁ηvb取1.0。2)斜截面受剪承载力应符合下式要求:11.连梁配筋构造剪力墙及筒体洞口连梁的纵向钢筋、斜筋及箍筋的构造应符合下列要求:连梁沿上、下边缘单侧纵向钢筋的最小配筋率不应小于0.15%,且配筋不宜少于2φ12;交叉斜筋配筋连梁单向对角斜筋不宜少于2φ12,单组折线筋的截面面积可取为单向对角斜筋截面面积的一半......

2023-08-28

高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,应符合下列规定:地下室顶板应避免开设大洞口,其混凝土强度等级应符合《高规》第3.2.2条的有关规定,楼盖设计应符合《高规》第3.3.3条的有关规定。地下一层与相邻上层的侧向刚度比应符合《高规》第5.3.7条的规定。高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。......

2023-08-28

表4.4-1 墙梁的一般规定注:1.墙体总高度指托梁顶面到檐口的高度,带阁楼的坡屋面应算到山尖墙1/2高度处。墙梁顶面的荷载设计值Q2,取托梁自重及托梁以上墙体自重。对自承重墙梁,无洞口时取0.45,有洞口时取0.5。......

2023-08-28

根据2.15.1节1,应按9度的要求加强其抗震措施,按本地区抗震设防烈度8度确定其地震作用。该建筑高度:H=m=20.85m,根据表2.15-1,设防烈度9度、H≤24m时,框架抗震等级为一级。......

2023-08-28

组合梁的挠度应分别按荷载的标准组合和准永久组合进行计算,以其中的较大值作为依据。挠度计算可按结构力学公式进行,仅受正弯矩作用的组合梁,其抗弯刚度应取考虑滑移效应的折减刚度,连续组合梁应按变截面刚度梁进行计算。在上述两种荷载组合中,组合梁应各取其相应的折减刚度。......

2023-08-28

屋盖横向支撑、纵向天窗架支撑的布置可参照表3.11-1、表3.11-2的要求。表3.11-3 厂房框架梁、柱板件宽厚比限值(续)注:1.表列数值适用于Q235钢,采用其他牌号钢材时,应乘以,fy为钢材的屈服强度。3)柱间支撑杆件的长细比限值,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》的规定。柱脚锚栓不宜用以承受柱底水平剪力,柱底剪力应由钢底板与基础间的摩擦力或设置抗剪键及其他措施承担。......

2023-08-28

地震作用分竖直方向与水平方向。根据《通用规范》第4.4.1条,地震动峰值加速度等于0.10g、0.15g、0.20g、0.30g地区的公路桥涵,应进行抗震设计。表7.2-14 内河船舶撞击作用的标准值2)当缺乏实际调查资料时,海轮撞击作用的标准值可按表7.2-15采用。......

2023-08-28

相关推荐