防震缝必须将建筑物的墙体、楼地层、屋顶等构件全部断开,且在缝的两侧均应设置墙体或柱,形成双墙、双柱或一墙一柱,使各部分结构封闭连接,提高其整体刚度。防震缝应根据设防裂度、结构类型和建筑物的高度等因素确定宽度。多层砌体建筑中,防震缝的宽度取50~100mm。在地震区凡设置伸缩缝和沉降缝,均应符合防震缝的要求,防震缝应与伸缩缝、沉降缝结合布置。......

2023-10-13

1.结构平面布置

《高规》3.4.1条规定,在高层建筑的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状简单、规则,质量、刚度和承载力宜分布均匀。不应采用严重不规则的平面布置。

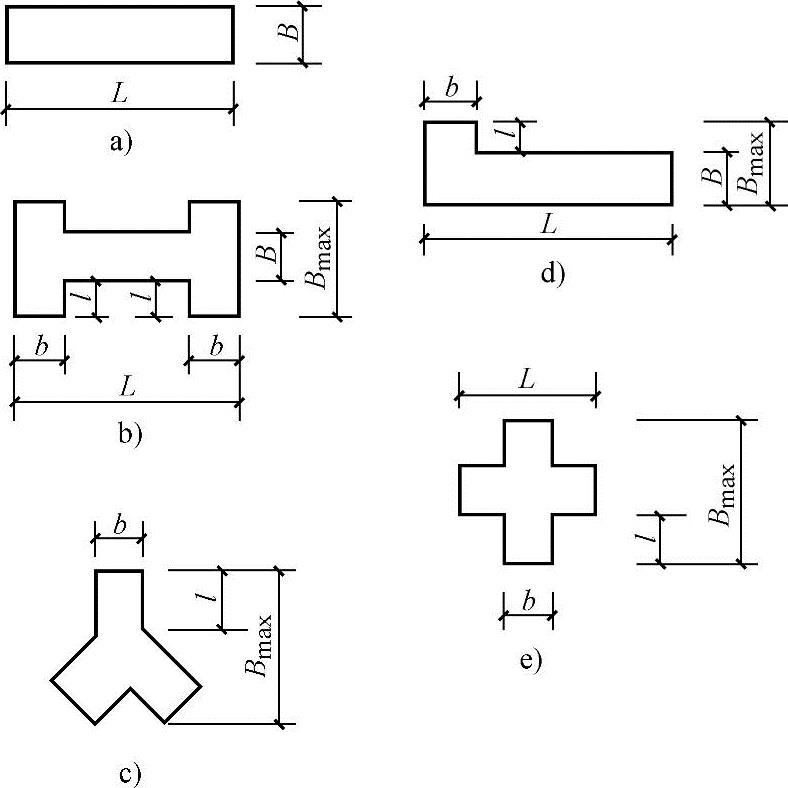

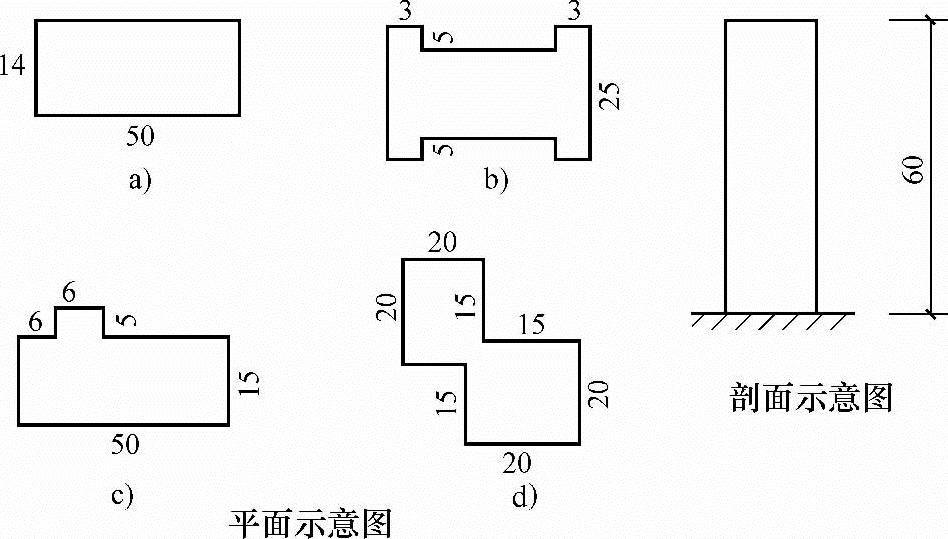

图6.1-2 建筑平面

(1)抗风设计要求 《高规》3.4.2条规定,高层建筑宜选用风作用效应较小的平面形状。对抗风有利的平面形状是简单规则的凸平面,如圆形、正多边形、椭圆形、鼓形等平面。对抗风不利的平面是有较多凹凸的复杂形状平面,如V形、Y形、H形、弧形等平面。

(2)《抗规》规定的平面不规则类型 见1.6.4节,该规定适用于钢筋混凝土和钢结构的多层和高层建筑。

(3)《高规》中抗震设计的混凝土高层建筑,其平面布置宜符合下列要求:

1)平面宜简单、规则、对称,减少偏心。

2)平面长度不宜过长(图6.1-2);L/B宜符合表6.1-4的要求。

3)平面凸出部分的长度l不宜过大,宽度b不宜过小(图6.1-2),l/Bmax、l/b宜符合表6.1-4的要求。

4)建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置(图6.1-3)。

图6.1-3 角部重叠和细腰形的建筑平面

表6.1-4 平面尺寸及突出部位尺寸的比值

《高规》对B级高度钢筋混凝土结构、混合结构高层建筑及复杂高层建筑的最大适用高度要求适当放宽,相应地,对其结构的规则性要求更加严格。《高规》要求,B级高度钢筋混凝土高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,其平面布置应简单、规则,减少偏心。

(4)《高规》对结构扭转效应的限制及措施 《高规》规定,结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的规定水平地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及《高规》第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构高层建筑及《高规》第10章所指复杂高层建筑不应大于0.85。

当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。

艹字形、井字形等外伸长度较大的建筑,当中央部分楼板有较大削弱时,应加强楼板以及连接部位墙体的构造措施,必要时还可在外伸段凹槽处设置连接梁或连接板。

楼板开大洞削弱后,宜采取以下构造措施予以加强:

1)加厚洞口附近楼板,提高楼板的配筋率;采用双层双向配筋。

2)洞口边缘设置边梁、暗梁。

3)在楼板洞口角部集中配置斜向钢筋。

2.结构竖向布置

(1)《抗规》规定的竖向不规则类型 见1.6.4节。

(2)《高规》的有关规定 《高规》规定,高层建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和收进。结构的侧向刚度宜下大上小,逐渐均匀变化。在结构竖向布置上的具体规定有:

1)抗震设计时,对于框架结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。对框架—剪力墙、板柱—剪力墙结构、剪力墙结构、框架—核心筒结构、筒中筒结构,楼层与相邻上层的侧向刚度的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.50。

框架结构的楼层侧向刚度比γ1按下式计算

式中 γ1——楼层侧向刚度比;

Vi、Vi+1——第i层和第i+1层的地震剪力标准值(kN);

Δi、Δi+1——第i层和第i+1层在地震剪力标准值作用下的层间位移(m)。

框架—剪力墙、板柱—剪力墙结构、剪力墙结构、框架—核心筒结构、筒中筒结构的楼层侧向刚度比γ2按下式计算

式中 γ2——考虑层高修正的楼层侧向刚度比。

2)A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的80%,不应小于其上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的75%。

3)抗震设计时,结构竖向抗侧力构件宜上下连续贯通。

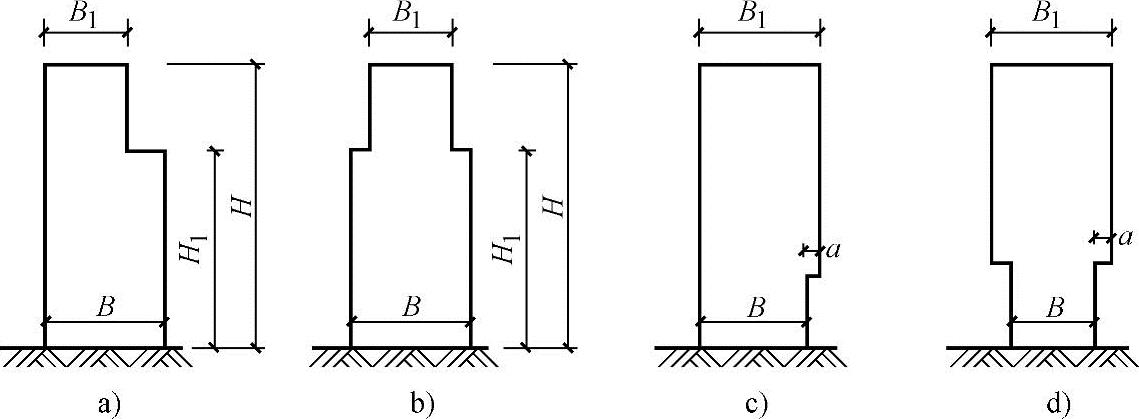

4)抗震设计时,当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度H1与房屋高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的水平尺寸B1不宜小于下部楼层水平尺寸B的0.75倍(图6.1-4a、b);当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,上部楼层的水平尺寸B1不宜大于下部楼层水平尺寸B的1.1倍,且水平外挑尺寸a不宜大于4m(图6.1-4c、d)。

5)楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。

6)不宜采用同一楼层刚度和承载力变化,且同时不满足第1)条和第2)条规定的高层建筑结构。

7)侧向刚度变化、承载力变化,竖向抗侧力构件连续性不符合本节第1)、2)、3)条要求的楼层,其对应地震作用标准值的剪力应乘以1.25的增大系数。

8)结构顶层取消部分墙、柱形成空旷房间时,宜进行弹性或弹塑性时程分析补充计算并采取有效构造措施。

图6.1-4 结构竖向收进和外挑示意图

3.防震缝与伸缩缝的设置要求

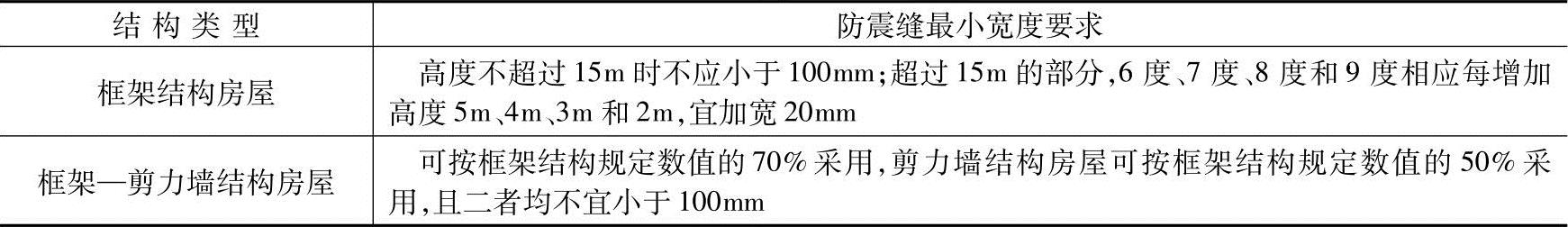

(1)防震缝 《高规》3.4.9条规定,抗震设计时,高层建筑宜调整平面形状和结构布置,避免设置防震缝。体型复杂、平立面不规则的建筑,应根据不规则程度、地基基础条件和技术经济等因素的比较分析,确定是否设置防震缝。防震缝的最小宽度应满足表6.1-5的要求,并应符合下列规定:

1)防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度应按较低的房屋高度确定。

2)当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度。

3)防震缝宜沿房屋全高设置;地下室、基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接。

4)结构单元之间或主楼与裙房之间如无可靠措施,不应采用牛腿托梁的做法设置防震缝,否则应采取可靠措施。

5)抗震设计时,伸缩缝、沉降缝的宽度均应符合上述防震缝最小宽度的要求。

表6.1-5 防震缝最小宽度

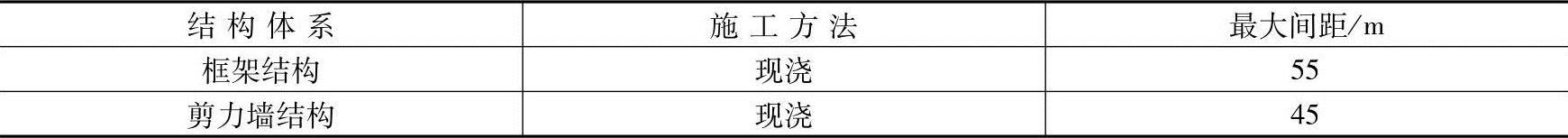

(2)伸缩缝 在高层建筑中,为防止结构因温度变化和混凝土干缩变形而产生裂缝,常隔一定距离设置温度伸缩缝。表6.1-6为《高规》3.4.12条规定的高层建筑结构伸缩缝的最大间距要求。在应用表6.1-6时,需注意下列情况:

1)框架剪力墙的伸缩缝间距根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值。

2)当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减小。

3)位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小。

表6.1-6 伸缩缝的最大间距

《高规》3.4.13条规定,当采用有效构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距。这些措施可包括但不限于下列方面:

1)顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率。

2)顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层。

3)每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d后浇筑。

4)采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂。

5)提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。

【例6.1-3】 拟建于8度区、Ⅱ类场地上的高度为60m的框剪结构,其平面布置有四种方案,如图6.1-5所示(长度单位:m),该建筑竖向体型无变化。仅从结构布置方面考虑,合理的方案为( )。

答案:(A)、(C)

解答:根据6.1.3节1的内容,方案A:L/B=50/14=3.57<5.0,可以。

图6.1-5 【例6.1-3】图

方案B:l/b=5/3=1.67>1.5,不可。

方案C:L/B=50/15=3.33<5.0,l/Bmax=5/20=0.25<0.3,l/b=5/6=0.83<1.5,可以。

方案D:细腰形,不可以。

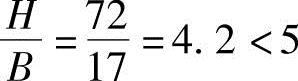

【例6.1-4】 拟建于8度区、Ⅱ类场地的框剪结构房屋,高度为72m,其平面为矩形,长40m,在建筑物的宽度方向有3个方案,如图6.1-6所示。如果仅从结构布置相对合理角度考虑,试问其最合理的方案应如下列( )项所示?

(A)方案(a) (B)方案(b) (C)方案(c) (D)三个方案均不合理

答案:(A)、(C)

解答:根据6.1.3节2的内容,

方案(a):B1=14m,B1>0.75B=0.75×18m=13.5m,合理。

方案(b):B=12m,B1<0.75B,不合理。方案(c): ,合理。

,合理。

图6.1-6 【例6.1-4】图

【例6.1-5】 下列关于结构规则性的判断或计算模型的选择,其中何项不妥?

(A)当超过梁高的错层部分面积大于该楼层

总面积的30%时,属于平面不规则

(B)顶层及其他楼层局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%时,属于竖向不规则

(C)平面不规则或竖向不规则的建筑结构,均应采用空间结构计算模型

(D)抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%时,属于竖向不规则

答案:(B)

解答:根据6.1.3节1和2的内容,

(A)对于超过梁高的错层,需按楼板开洞对待。当错层面积大于该层总面积30%时,则属于楼板局部不连续。

(B)顶层局部收进不属于判别竖向不规则的条件。

(C)、(D)项阐述正确。

【例6.1-6】 某高层建筑,抗震设防烈度为8度。其主楼结构高度为65m,采用混凝土框架—剪力墙结构;裙楼结构高度为21m,采用钢筋混凝土框架结构。设计时需要在主、裙楼间设置防震缝。试问,该防震缝的最小宽度δ(mm)取下列何项数值最为合适?

(A)100 (B)110 (C)120 (D)140

答案:(D)

解答:根据6.1.3节3的内容,应按21m高的裙楼框架结构确定缝宽,δ=[100+20×(21-15)/3]mm=140mm。

【例6.1-7】 贴近已有三层框架结构的建筑一侧拟建10层框架结构的建筑,原有建筑层高为4m,新建建筑层高均为3m,两者之间须设防震缝,该地区为7度抗震设防。试选用符合规定的抗震缝最小宽度(mm),( )项为正确。

(A)60 (B)70 (C)80 (D)100

答案:(D)

解答:原有建筑高度H1=3×4m=12m,新建建筑高度H2=10×3m=30m,所以按原有建筑高度确定缝宽,δ=100mm。

有关全国一、二级注册结构工程师专业考试教程的文章

防震缝必须将建筑物的墙体、楼地层、屋顶等构件全部断开,且在缝的两侧均应设置墙体或柱,形成双墙、双柱或一墙一柱,使各部分结构封闭连接,提高其整体刚度。防震缝应根据设防裂度、结构类型和建筑物的高度等因素确定宽度。多层砌体建筑中,防震缝的宽度取50~100mm。在地震区凡设置伸缩缝和沉降缝,均应符合防震缝的要求,防震缝应与伸缩缝、沉降缝结合布置。......

2023-10-13

由于沉降缝的宽度和缝的设置范围能同时满足伸缩缝的要求,所以沉降缝能兼起伸缩缝的作用,但伸缩缝不能代替沉降缝。图13.10某建筑以2.5m厚的地下室地板来解决高层和裙房之间不设缝的问题......

2023-10-13

表2.12-1 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距注:1.装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值。......

2023-08-28

除此之外,混合结构房屋的结构布置还应符合6.1.3节结构平面布置的要求。2)混合结构的外围框架柱沿高度宜采用同类结构构件;当采用不同类型结构构件时,应设置过渡层,且单柱的抗弯刚度变化不宜超过30%。......

2023-08-28

《砌体结构设计规范》6.5.1 在正常使用条件下,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大处。考虑到石砌体、灰砂砖和混凝土砌块与砌体材料性能的差异,根据国内外有关资料和工程实践经验对上述砌体伸缩缝的最大间距予以折减。......

2023-09-17

铜止水片安装应准确、牢固,其鼻子中心线与接缝中心线误差为±5mm。不得使用变形、裂纹和撕裂的聚氯乙烯或橡胶止水带。橡胶止水带连接宜采用硫化热黏结;PVC止水带的连接按厂家要求进行,可采用热黏结。止水带安装应由模板夹紧定位,支撑牢固,其上或下50cm范围内不宜设置水平施工缝。......

2023-06-29

当层数超过4层时,除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外,至少应在所有纵横墙上隔层设置。采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除应在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。圈梁高度不应小于120mm。......

2023-08-28

一般建筑结构变形缝的设置见表1-167。表1-167 一般建筑结构变形缝的设置表1-168 素混凝土结构伸缩缝的最大间距 注:整片素混凝土墙壁式结构,其伸缩缝宜做成贯通式,将基础断开。缝内一般不填塞材料,当必须填塞时,应防止缝内两侧因房屋内倾而相互挤压影响沉降效果。......

2023-08-31

相关推荐