在对产权界定后,双方主体可以通过市场交易实现帕累托最优。货币发行的市场化是自由主义走向极端的反映。更为重要的问题在于:通过自由市场的逻辑,资本对人们的生活进行了全面的入侵和统制,商品化就是这一趋势的反映。人类的想象力竟有如此之伟大,关乎气候的社会关系居然也成了商品,义无反顾地被纳入市场交易的逻辑中。万物的商品化一直都在我们习以为常的日子里上演,并且它早已超越了“经济生活”的范畴。......

2023-08-28

极端后现代主义的歧途在于根本不承认有客观真实的存在,但是“真实性”的成立也只有在某种层次与程度上来说才是有效的。贝克(Ulrich Beck)曾建议大众不要相信科学,宁可相信自己的生活经验体会,这似乎是一条不错的超脱于“科学—政治”之外的“良策”。然而,贝克的建议却可能是一条非常危险的途径。“眼见为实”也并非放之四海皆准的真理,因为在认知中人们倾向于夸大现世的生活体验。我们常常可以看到类似这样“真实生活经验”的凿凿证言。台湾大学大气科学系教授、中国台湾地区前环评委员徐光蓉举例:人类温室气体排放所致,然而,当今的增温是否仍在历史气候长期变化的区间内却是另一个有待回答的问题。人们对现实经验的夸大,源于忽略、否认过去历史的标准。根据中国的气候变化资料,“近百年来,我国气温上升了0.4°C—0.5°C……20世纪90年代是近百年来最暖时期之一,但尚未超过20世纪20—40年代的最暖时期”(国家气候变化对策协调小组办公室、中国21世纪议程管理中心,2004)。从人的认知发生来说,这种历史感的忽略也是合乎情理的。历史经验当然不能为现世人们所亲身感受,它们不过是沾满灰尘、页面泛黄的“古董”记载。人们所能直接感受的只有现世的生活体验,现实经验对于人们的认知往往具有优先性,但是这样的体验并不意味着是正确。在实际生活中,意识形态甚至可以篡改现实体验(齐泽克,2002:47)。如果现实体验与意识形态“缝合”程度较高时,日常经验又在何种意义上具备“正确性”?或者说,得到日常经验“证明”的还是意识形态吗?这是本书在后续几章要回答的问题。本节所要分析的是日常经验可靠性的范围,以气候暖化为例引入历史视角将其历史化后,再重新进行审视。

20多年前她读台大时,教室旁的那两棵凤凰树不曾开花过,记忆中只有在台南的成功大学校园内的凤凰树才会开花。“但现在,台大的凤凰树年年开,这就是全球暖化的实证。”(远见杂志,2007年9月)

质疑者们提出,即使气候变暖确实发生,并且气候暖化确证无疑就是由于

布赖森和默里在研究气候变化的著作前言中引用了F.K.Hare的话,批评气候研究与历史学的脱节。“气候一直是历史学家们未能认真考虑的影响历史的一个因素……另一方面,气候学家不了解历史,所以他们也不能把气候与历史事件联系起来”(布赖森、默里,1981:前言Ⅲ)。对气候变化的研究,当然不能离开自然科学,公众期待着气候学家做出更具说服力的结论。然而,“在实证科学理性主导下而型塑出来的社会观是不需要历史感的养分来滋润的”(叶启政,2001:39)。如果跳出狭隘的“科学”研究,如果气候研究者、环境研究者不是专横地以“你们不懂”为由来戒备学科研究的“势力范围”,借鉴、使用历史学的方法也常常会得到一些发人深思的启示。事实上,对气候的历史学考察充满了乐趣与新的启发,尤其是那些被用于研究的证据来自树木年轮、开花季节的记录、葡萄收获日期的记录以及涉及冰川盛衰的征税记录和教堂祈福记录等。正是在这些不起眼的日常生活记载中,保留刻录着气候变化的历史轨迹,就像微言大义一般在平实的外表下孕育着熠熠生辉的闪光点。

主张将气候研究与历史学结合,除了史料证据可以作为气候变化研究的佐证,更是在于历史学学科与身俱有的一种“历史感”。布罗代尔特别强调科学研究中对历史长时段的考察,“短时间是最任性和最富欺骗性的时间”,“长时段是社会科学在整个时间长河中共同从事观察和思考的最有用的河道”(布罗代尔,1997:177、202)。倡导“长时段”研究的布罗代尔毫不掩饰他对社会学家忽视、缺乏历史时间感的不满:

社会学家所反对的最后不是历史,而是历史的时间;即使人们力图以多种形式去改造历史时间,这个实在仍是专横的。历史学永远摆脱不了历史时间的束缚,而社会学家却几乎总是脱离时间的约束:在他们眼里,始终现实的瞬时现象似乎高悬在时间之上,而多次反复的现象则没有任何时间标志。(布罗代尔,1997:201)

社会科学领域的研究者学习用长时段的眼光来看待社会现象是有合理意义的,这样的一种历史感,在变化纷繁的世界尤其难能可贵,历史感能使人们保持清醒的头脑。这样的历史感是抵御强权或流行话语毒素对思想侵蚀的内力,要培养这样的内力,社会科学的研究者们还需要多向历史学请教。正是由于历史学家们具有这种“长时段”的历史感,对历史事件成竹在胸,他们才更具备抵抗蛊惑和意识形态侵蚀、进行反思研究的能力。气候变化无疑应该被置于“长时段”的框架下,分析气候变化采取的时间尺度在千年甚至万年以上。

竺可桢是在中国把气象研究与历史学成功地结合起来的科学家典范。20世纪60年代,竺可桢先生通过对中国丰富的历史文献的挖掘,得出了以下关于中国历史气候变化的结论:

我国在近五千年中,最初两千年,即从仰韶文化时代到河南安阳殷墟时代,年平均气温比现在高2°C左右,在这以后,年平均温度有2—3°C的摆动,寒冷时期出现在公元前一千年(殷末周初)、公元四百年(六朝)、公元一千二百年(南宋)和公元一千七百年(明末清初)时代。汉唐两代则是比较温暖的时代。这种气候变迁是全世界性的。(竺可桢,1973)

中国悠久的历史保留了对气候变化记载的丰富文献,这为历史地理学研究中国气候的长期变化情况提供了条件。尽管后世对竺可桢先生的结论做了一些修正,但总体上是承认其整体框架的正确性(葛全胜等,2002)。中国在殷周汉唐时代,温度都高于现代。这一时期在黄河流域普遍种植竹子、甘蔗等热带作物,当时的温度比现在实在高出了许多,很难想象那时的高温与人类排放温室气体有关。汉唐以后温度降低,并且低于现代。若干个世纪的寒冷,给人们生活带来了巨大的灾难。竺可桢先生的论文中提到了元朝诗人迺贤的一首诗,在这首诗中记载了当时气候降温造成的灾难。“大臣杂议拜都水,设官开府临青徐,分监来时当十月,河冰塞川天雨雪,调夫十万筑新隄,手足血流肌肉裂,监管号令如雷风,天寒日短难为功”(迺贤,《金台集》集二《新隄谣》)。当今气候暖化的恐惧掩盖了历史上严寒灾难的惨痛经历,然而未来气温骤降不是没有可能,在历史上也有比今天温度更高的时期,这一切只有历史学才会告诉我们。

因此,在将当代气温变化与过去历史时期进行比较时,历史阶段的选择就成为关键。郑景云、王绍武(2005)对中国过去近2000年的气候变化做了综合评估,“在中国东部,虽然20世纪暖期的温暖程度非常明显,但至目前为止的研究结果显示,其温暖程度和波动幅度可能尚未超过过去两千年曾经出现过的最高水平”,而西部的温度变化情况也“与东部基本一致”。前文已经展示了在近100年的历史中气温确实有一个逐渐上升的过程,但是如果以千年的尺度来度量历史气温的变化,却可以得出完全不同的结论。因此,一些气候学研究专家也指出IPCC报告认为20世纪90年代是近千年最暖的10年的结论“证据不足”,“20世纪,特别是1975年至2000年的变暖是比较强的。但是,是否这是近千年来最强的,仍需要更多的资料证实”(王绍武、罗勇等,2005)。

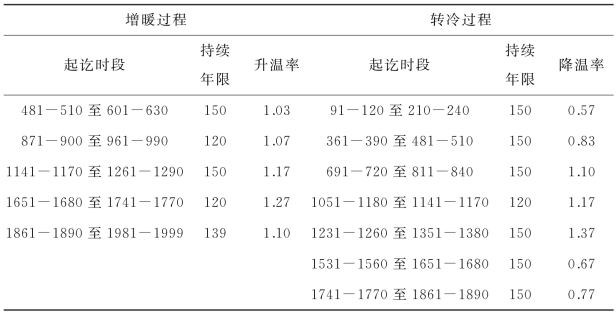

从历史记载看,气候冷暖变迁往往是一个波动的过程。地理环境研究者对中国过去2000年东部地区的气候冷暖变化情况分析发现,“虽然20世纪暖期的温暖程度非常明显,但至目前为止,其温度程度和波动幅度均没有超过过去2000年曾经出现过的最高水平。20世纪增暖实质上是气候从寒冷阶段(小冰期)向温暖阶段转变的快速升温过程,速率虽非常大(1.1°C/100年),但这一升温过程与过去2000年中其他气候由寒冷阶段向温暖阶段转变的过程相似,并不是唯一的”(郑景云等,2002;葛全胜等,2004)。中国东部地区过去2000年持续有这么5个30年的冷暖转换过程(见图3-6、表3-2),这样的变化状况更可能是由于地球自身系统与宇宙相互关系的结果,而非人为温室气体排放所致。结合历史资料,对于全球气候变暖,从历史地理研究的角度看,目前已成定论的全球气候变暖预测和人类温室气体排放导致气候变暖的结论都难以自圆其说,很值得怀疑(葛剑雄,2007)。

图3-6 中国东部过去2000年持续达5个30年的冷暖转换过程及其升温与降温率

资料来源:郑景云、葛全胜、方修琦(2002):《从中国过去2000年温度变化看20世纪增温》,《地理学报》,2002年11月第57卷第6期。

表3-2 中国东部过去2000年中的主要冷暖转换过程及东半球温度距平变化率(单位长度为30年)

资料来源:郑景云、葛全胜、方修琦(2002):《从中国过去2000年温度变化看20世纪增温》,《地理学报》,2002年11月第57卷第6期。

综合以上的各种质疑,批评者认为,面对大量不确定性因素,科学、媒体及政治权力仅将注意力引向这短短的近几百年的时间,从而得出的未来气候暖化的趋势以及温室气体与气候变暖的因果关系的推论,还显得说服力不够。

有关气候暖化、意识体系与资本的文章

在对产权界定后,双方主体可以通过市场交易实现帕累托最优。货币发行的市场化是自由主义走向极端的反映。更为重要的问题在于:通过自由市场的逻辑,资本对人们的生活进行了全面的入侵和统制,商品化就是这一趋势的反映。人类的想象力竟有如此之伟大,关乎气候的社会关系居然也成了商品,义无反顾地被纳入市场交易的逻辑中。万物的商品化一直都在我们习以为常的日子里上演,并且它早已超越了“经济生活”的范畴。......

2023-08-28

更具讽刺性的是,一个来自世界各国绿色组织成员参加的会议,研讨减少温室气体排放、防止气候变暖的主题。绿色意识形态形成后,自然会对人们的生活形成统制,左右人们的认知和行动。对绿色意识形态自下而上无意识生成机制的阐述,其背后是一种偶然、随机、非线性演化的历史观。在这无意识的互动过程中,意识形态自下而上的生成,最终形成国家机器的“完成时态”,进一步强化了绿色意识形态对大众的塑造与统制。......

2023-08-28

环保作为时尚,也许可以引起人们更多地对这一主题的关注。但同时,其中潜伏着资本借助绿色价值观扩张的企图,也就是表现为前文所述的披着绿色外衣的消费主义。绿色作为时尚所引起的疯狂,一点也不输于历史上曾演出过的对教条主义的狂热。在时尚主义的引领下,绿色环保固然能够在某些方面得到推动,但是它所期待的是一种大众反思能力的下降,跟随着时尚主义潮流的从众,继续扩张自己的消费主义欲望。......

2023-08-28

绿色符号,经过权力的运作也发展出来一系列的各种绿色认证。一旦贴上绿色的标签,就意味该商品具有了被“绿色符号”庇佑的灵光。本节所分析的就是资本对“绿色”符号扭曲性地使用,将自己与绿色拉近,甚至在与“绿色”没有一点关系的情况下,干起“挂羊头卖狗肉”的勾当。可以看出,无论是买者、还是卖者,“绿色”符号的力量已经隐蔽式地影响了人们的思想。号称“绿色”环保的吸尘器,其实也是绿色环保的破坏者。......

2023-08-28

民族国家与这些超国家主体的互动中同样存在一个世界结构,这个世界结构制约了行动者的活动。因此,本书通过对气候暖化案例的分析,讨论国际社会中的结构性力量,就是要区分这两种不同的结构类型。这种逆反性双层世界结构,塑造了国际社会中各国之间互动的本质。国际社会各国之间不仅物质权力不对等,话语权力也是非对称的。处于这样的世界结构下,民族国家也有一个被社会化的过程。......

2023-08-28

物质的生产是如此,精神的生产也是如此。今天,新纪元的生活就是面临全球化的过程。经济资源的全球流动,跨国公司迅猛增长与影响力扩大都已真实发生。因此,无论个人喜好与否,全球化毕竟是实实在在发生了,并且影响着我们的日常生活。我们今天已进入了一个全球化的时代,这就是新纪元生活的总命题。......

2023-08-28

本书前面的章节分析了绿色意识形态与资本的互构关系,以及绿色意识形态的生长运作机制。这种意识形态自下而上的生产机制和历史的无意识创制,共同揭示了意识形态不是“统治阶级”制造出来奴役大众的“虚假意识”。本书所展示的绿色意识形态发展过程正是一场无意识的历史创制的结果。面对这样一场客观发生的无意识缔造的剧目,人们不应该悲观。......

2023-08-28

齐泽克的意识形态理论给我们照亮了月球的另一面——意识形态的“有意识的无意识”过程。“有意识的无意识过程”除了上述的绿色消费主义以外,这样的“故意无知”还体现在对当今周遭世界“变化中的不变性”的冷漠与麻木。“有意识的无意识”过程充分展现了与“无意识的有意识”过程同样复杂的社会状态,在这两种情景下,资本都是剧中的重要主角。......

2023-08-28

相关推荐